-

금관총, 신라 금관 첫 출토… 금관총 이름 얻어

금관총, 신라 금관 첫 출토… 금관총 이름 얻어1927년 11월 10일 밤. 경주박물관 뒤뜰에서 누군가 어둠을 헤치며 살금살금 금관고(金冠庫)로 다가섰다. 문고리는 열려 있었고 괴한은 미리 리허설이라도 한 듯 아무 제지도 받지 않은 채 순식간에 창고로 들어갔다. 좁은 창문 틈을 타고 들어온 달빛에 금관총에서 출토된 금관의 멋진 실루엣이 드러났다. 도둑은 순금 허리띠와 유리 목걸이가 보관된 진열장 문을 열고 유물들을 쓸어 담았다. 당초 목표로 삼은 금관까지 손을 대려고 했지만 전시장 문이 열리지 않아 포기했다. 경찰이 대대적인 수사를 벌였지만 유물의 행방은 오리무중이었다. 사건 발생 6개월이 지난 1928년 5월 수사망이 좁혀 오자 범인은 경주경찰서장 관사 앞에 유물이 담긴 보자기를 슬며시 내려놓고 사라졌다. 보자기엔 순금 허리띠(국보 88호)를 비롯한 도난 유물이 대부분 들어 있었지만 허리띠에 매달린 길쭉한 드리개 하나는 사라졌다. 당시 경주박물관장으로 금관총 발굴 당시 일부 유물을 빼돌렸던 모로가 히데오(諸鹿央雄)가 유력한 범인으로 지목됐다. 비전문가들이 유물 주워 담은 부실한 발굴 금관총(金冠塚)은 이 고분에서 처음으로 신라 금관이 출토돼 붙여진 이름이다. 금관총 발굴은 이전까지 베일에 싸여 있던 신라 문화를 본격적으로 조명하기 시작한 계기가 됐다. 이를 계기로 신라 고분에 대한 일본인의 관심이 증폭됐으며, 이후 금령총(金鈴塚), 서봉총(瑞鳳塚) 등의 대형 고분 발굴로 이어지게 된다. 금관총의 수난사는 유물 도난 사건에 앞서 발굴 직후부터 시작됐다. 일제강점기인 1921년 9월 24일 경주경찰서 순사 미야케는 마을 순찰에 나섰다가 흙더미 주변에서 아이들이 영롱한 푸른색 유리구슬을 갖고 노는 모습을 우연히 봤다. 수소문 끝에 구슬이 담긴 흙더미가 봉황대 서쪽 음식점 부근에서 나온 사실을 알아내고 현장에 들이닥쳤다. 각종 유물이 막 출토되려는 상황에서 공사는 즉각 중단됐다. 조선총독부는 발굴단을 꾸렸지만 고고학자는 포함되지 않았다. 게다가 중요 유물을 수습하는 수준에서 4일 만에 발굴을 해치웠다. 이들은 유물을 일단 경주경찰서로 옮겼지만 제대로 관리하지 않았다. 이 무렵 금관총 일부 유물이 일본으로 밀반출돼 현재 도쿄박물관 등 여러 곳에 보관돼 있다. 제국주의 총칼은 조선의 백성뿐만 아니라 문화재에도 깊은 상처를 낸 것이다. 게다가 고고학자에 의한 발굴조사가 아니었기에 유물에 대한 정확한 정보를 상당 부분 잃게 됐다. 일제강점기 발굴 이후 82년이 지난 2013년 학계와 시민들의 눈과 귀가 다시 금관총에 쏠렸다. 그해 7월 국립중앙박물관은 금관총 유물을 정리하던 중 ‘둥근 고리 큰칼’(環頭大刀, 환두대도)에서 ‘이사지왕’(尔斯智王)이라고 적힌 글자를 발견했다. 이사지왕이라 불린 사람이 신라의 왕인지, 그렇다면 그가 금관총의 주인공인지 등의 수많은 의문이 꼬리를 물었다. 논의가 이처럼 진전되지 못하는 것은 금관총 발굴이 미완에 그쳤기 때문이다. 2015년 우리 손으로 재 발굴 이런 이유로 국립중앙박물관과 국립경주박물관은 2015년 3월 우리 손으로 금관총 발굴을 다시 시작하게 됐다. 이 발굴은 해방 이후 축적된 우리 학계의 연구 성과를 바탕으로 90여년 만에 직접 조사했다는 점에서 의미가 있었다. 특히 고대 사회에서 황금에 버금가는 귀중한 재료인 유리그릇의 파편을 발굴한 것은 학술적으로도 의미가 컸다. 비록 작은 조각만 발견했지만 코발트색의 유리그릇 파편은 일제 당시 금관총 발굴 보고서에 없는 것으로 새롭게 확인된 부장품이었다. 이 외에도 은제 허리띠 장식 일부와 유리구슬, 금실, 달개 장식이 달린 금실과 같은 부장품이 새로 나왔다. 아울러 일제가 완전히 조사하지 못했던 금관총의 돌무지 구조도 확인했다. 발굴조사단은 돌무지 구조의 평면 형태가 모서리를 없앤 한 변 20m의 네모 형태임을 확인하고 돌무지를 쌓기 전 목조가구(나무를 이용해 기둥을 세우고 가로를 연결해 바둑판 모양의 틀) 시설을 한 흔적을 발견했다. 고신라시대 왕족을 비롯한 최고 지배층 무덤인 돌무지덧널무덤(적석목곽분)에서 이런 목가구가 출현하기는 인근 대릉원 지역 황남대총에 이어 두 번째였다. 이 무덤은 5세기 말~6세기 초에 만들어졌으며 왕을 비롯한 당시 신라 최고위급 인물이 묻힌 거대 봉분 갖춤 지상식 돌무지 나무덧널 무덤이다. 1921년 조선총독부에 의한 조사 당시 이미 봉분 상당 부분이 없어진 금관총은 당시 조사를 통해 경주분지 일대 다른 돌무지덧널무덤과 마찬가지로 망자와 부장품을 지하에 묻지 않고, 지상에 나무덧널을 만들어 놓고 그 주변으로 망자와 부장품을 넣는 장례를 치른 다음에 나무덧널 위와 사방 주위를 큰 강돌로 두껍게 쌓은 것으로 드러났다. 이런 구조로 드러난 신라시대 지상식 돌무지 나무덧널 무덤으로는 서봉총, 황남대총, 천마총 등이 있다. 하지만 금관총의 피장자 성격은 해결되지 못했다. 왕족이란 것에 대해선 이견이 없으나 아직까지도 그가 남자인지 여자인지 극명하게 의견이 갈린다. 게다가 칼집에 새긴 ‘이사지왕’이란 인물이 금관총 피장자와 어떤 관계이며 누구인지에 대해서도 이견이 많다. 피장자의 성별 문제는 1921년에 비전문가들이 기록을 제대로 남기지 않고 채굴한 데 그 원인이 있다. 성별 판별의 기준이 되는 부장품의 위치나 매장 상황을 알 수 없기에 연구자 사이의 의견은 평행선을 달릴 수밖에 없을 듯하다. 2015년 3개월여 간의 발굴조사 이후 금관총은 최근 능묘 전시관 격인 ‘금관총 보존전시관’으로 재탄생해 관람객을 맞고 있다. 시설 내부엔 신라 고분의 대표적 형태인 돌무지덧널무덤을 재현한 전시물이 설치돼 있다. 특히 재 발굴 당시 바닥에 규칙적으로 배열돼 있던 목조가구를 실물로 재현했다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/12/21 00:00 -

구불텅한 물길 따라 옛 이야기 흐르네

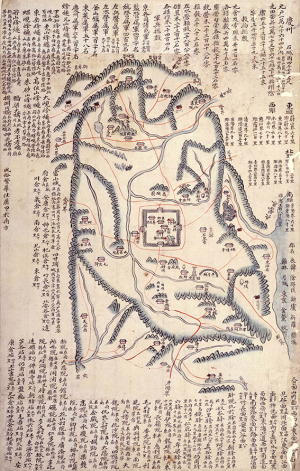

구불텅한 물길 따라 옛 이야기 흐르네옛 수도를 감돌아 넘실넘실 흐르는 문천 (蚊水沄沄遶古京) 모래 씻으며 소리 없이 서쪽으로 내려가니 (淘沙西下細無聲) 외려 경순왕이 고려에 귀화할 적에 (還如敬順歸王化) 갑옷 입은 채 싸우지 않고 투항한 일과 한가지네 (卸甲投降不敢爭) 김시습의 시문집 ‘매월당시집’(梅月堂詩集) 권12 ‘유금오록’(遊金鰲錄)에 실린 ‘문천’(蚊川)이라는 시다. 신라시대엔 세 가지 기이한 물건을 뜻하는 ‘삼기’(三奇)와 호국을 상징하는 세 가지 보물인 ‘삼보’(三寶), 여덟 가지 괴이한 현상을 일컫는 ‘팔괴’(八怪)가 있었다고 한다. 삼기는 금척(金尺)과 옥적(玉笛), 화주(火珠)다. 금척은 신라 시조 박혁거세가 꿈에 신인(神人)으로부터 받았다고 전해지는 금으로 만든 자(尺)다. 옥적은 옥으로 만든 피리인데, 죽어서 용이 된 문무왕과 김유신 장군의 혼령이 합해져 신문왕에게 내려 준 만파식적이라는 설도 있다. 화주는 선덕여왕이 지녔던 수정 돋보기로, 햇볕을 비추면 솜에 불이 붙어 화주라고 불렀다고 전한다. 삼보는 신라를 지킨 세 가지 보물인데, 황룡사에 있었다고 전해지는 ‘장육존상’과 신라 진평왕 때 천사가 궁중에 내려와 왕에게 줬다는 ‘천사옥대’, 그리고 ‘황룡사 9층목탑’을 말한다. 팔괴는 △안압지(지금의 동궁과월지) 부평초가 땅에 뿌리가 닿지 않아 둥둥 떠다니는 모습을 일컫는 ‘압지부평’(鴨池浮萍) △소나무엔 원래 순이 돋지 않는데 백률사 소나무는 가지를 치고 나면 다시 새순이 돋아난다는 ‘백률송순’(栢栗松筍) △경주 남산에 있는 허공에 뜬 바위 ‘남산부석’(南山浮石) △남천의 모래가 물을 거슬러 올라간다는 의미의 ‘문천도사’(蚊川倒沙) △계림의 나뭇잎은 움이 틀 때부터 단풍처럼 변한다는 ‘계림황엽’(鷄林黃葉) △왕이 놀던 금장대에 기러기가 반드시 쉬어간다는 ‘금장낙안’(金藏落雁) △불국사의 탑이 영지에 비친다는 ‘불국영지’(佛國影池) △탑에 이끼가 끼지 않는다는 ‘나원백탑’(羅原白塔) 등이다. 이 시는 팔괴 가운데 ‘문천도사’를 신라 왕실의 역사적 사실과 연결하고 있다고 해석되고 있다. 망국이라는 고통을 오히려 민생을 살리는 행위로 승화해, 마치 세월의 흐름처럼 자연스러운 왕권 교체에 대한 자신의 생각을 드러내고 있다는 것이다. 월성의 남쪽 의미 ‘남천’으로도 불려 이 시에 등장하는 문천은 오늘날 경주 사람들이 ‘남천’(南川)이라고 부르는 하천이다. 남천은 토함산 서북쪽 계곡에서 발원해 불국동, 평동, 남산동, 탑정동 등을 거쳐 사정동에 이른 뒤 형산강으로 합류하는 하천이다. 신라 왕궁이 있던 월성의 남쪽, 경주 시내의 남쪽을 흐르는 하천이라고 해서 붙여진 이름이다. ‘사천’(沙川), ‘황천’(荒川)이라고도 불렸다. ‘삼국사기’와 ‘삼국유사’에는 ‘문천’(蚊川)으로 기록돼 있다. 순우리말 이름인 ‘모그내’를 한자의 뜻을 따서 표기한 것이라는 게 학계의 의견이다. ‘사천’(沙川), ‘황천’(荒川)이란 이름은 남천 바닥에 모래가 쌓인 모습에서 비롯된 이름으로 추정된다. ‘신증동국여지승람’에는 “(경주)부 남쪽 5리에 있으며, 사등이천(史等伊川)의 하류”라고 기록돼 있다. ‘사등이천’은 남천의 상류인 외동읍 신계리에서 부르던 이름으로, 순우리말인 ‘사드릿거랑’ 또는 ‘사드랫거랑’을 한자의 뜻을 따서 표기한 것이라고 한다. 문천은 월성의 북쪽에 있는 ‘북천’(北川)에 비해 물의 흐름이 완만하다. 이는 물길이 뱀처럼 휘어져 있기 때문이다. 그렇다 보니 하천 바닥의 모래가 많이 드러나 있다. ‘물이 하류로 흘러가는데 모래가 거꾸로 위로 쌓인다’(문천도사)라는 표현도 오래 전부터 문천에 그만큼 모래가 많이 쌓였었다는 것을 보여주는 대목이라는 게 국립경주문화재연구소 측 설명이다. 원효·요석공주의 사랑 이야기 전해 문천은 신라 왕이 머물던 월성 남쪽을 감아 돌며 흐른다. 이런 이유로 남천은, 성벽에 접근하는 것을 막기 위해 물을 채운 방어시설인 월성의 해자(垓子) 역할을 했다. 그 주변엔 월정교 등 신라 왕실과 관련된 각종 유적이 있다. 문천 남쪽으로는 도당산과 남산, 오릉, 영묘사, 천관사 등이 자리 잡고 있다. 이처럼 이 일대가 신라 왕경인들의 주된 생활공간이었기에 문천엔 특히나 다리가 많이 놓였다. 월정교를 비롯해 효불효교(孝不孝橋), 일정교(日精橋), 유교(楡橋), 대교(大橋), 남정교(南亭橋), 귀교(鬼橋) 등 기록으로 확인되는 다리의 수만 해도 상당하다. 대표적인 게 월정교다. 통일신라시대에 지어진 월정교는 월성과 문천 남단을 연결하는 주요 통로였던 것으로 추정된다. ‘삼국사기’는 “경덕왕 19년(760년) 2월에 궁궐 남쪽의 문천 위에 월정교와 춘양교(春陽橋) 두 다리를 놓았다”고 전한다. “원성왕 14년(798년) 3월에 궁 남쪽 누교(樓橋)가 불에 탔다”는 기록도 있다. 고려 충렬왕 6년(1280년)에 중수한 기록도 남아 있다. 하지만 조선시대 기록인 ‘신증동국여지승람’은 “월정교는 옛날 본부 서남쪽 문천 가에 있었다. 두 다리의 옛터가 아직도 남아 있다”고 기록하고 있다. 이 같은 내용을 근거로 미뤄보면, 월정교는 적어도 13세기 말까지 본래의 기능을 유지하다가 ‘신증동국여지승람’이 편찬되는 1530년 이전 어느 시점에 무너져 흔적만 남았던 것으로 추정된다. 지금의 월정교는 최근까지 남아있던 다리의 흔적을 토대로 2018년 새로 지은 것이다. 폭 9m, 길이 66m, 높이 9m 규모로 다리 위에 지붕을 씌운 형태로 만들어졌다. 월정교 근처 어딘가에 있었을 ‘문천교’는, 많은 이들이 한 번쯤은 들어봤을 원효와 요석공주의 사랑 이야기의 배경이 됐다. 내용은 대략 이렇다. 어느 날 원효가 거리에서 노래를 불렀다. “누가 자루 빠진 도끼를 허락하려는가. 나는 하늘을 받칠 기둥을 다듬고자 한다”는 내용이었다. 임금이 이 노래를 듣고 말했다. “이 대사가 귀부인을 얻어 귀한 아들을 낳고자 하는구나” 그 때 요석궁엔 홀로 사는 공주가 있었다. 왕은 궁중의 관리에게 원효를 찾아 궁중으로 맞아들이게 했다. 왕명을 받들어 길을 나선 관리는 문천교에서 원효를 만나게 된다. 이를 알아차린 원효는 일부러 물에 빠져서 옷을 적셨다. 관리는 원효를 궁으로 데려가 옷을 말리고 머물며 쉬게 했다. 이후 공주는 태기를 보였고 설총(薛聰)을 낳았다는 이야기다. ‘효불효교’에 얽힌 이야기도 흥미롭다. 문천 서쪽 마을에 일곱 아들과 사는 홀어머니가 있었다. 홀어머니는 동쪽 마을에 사는 남자를 사귀게 되면서부터 밤마다 강을 건넜다. 이를 이상하게 생각한 큰아들은 어머니의 뒤를 밟았다. 어머니는 옷을 걷어 올리고 차가운 강물을 첨벙첨벙 건너고 있었다. 장남은 곧 어머니의 비밀을 알게 됐다. 크게 당황했지만 자식된 도리로서 어머니의 고통을 그저 모르는 척 할 수만은 없었던 장남은 집으로 돌아와 동생들에게 말했다. “우리 칠형제를 혼자 몸으로 힘들게 키워주신 어머니께서 매일 밤 강물을 맨발로 건너시는데 어머니를 도와드릴 방법이 없겠는가” 이후 형제들은 어머니 몰래 문천에 다리를 놓아드렸다. 어떤 이는 이 일을 두고 효도라고 하고, 어떤 이는 돌아가신 아버지에겐 불효가 된다고 했다. 이런 이유로 효불효교란 이름을 얻게 됐다는 이야기다. 일부 학자들은 효불효교를 일정교(춘양교로도 불림)의 다른 이름으로 본다. 하지만 조선 후기에 만들어진 지도첩인 ‘동여비고’(東輿備考)엔 일정교 조금 떨어진 곳에 효불효교가 따로 표기돼 있다. 일정교와는 별개로 효불효교라는 다리가 있었음을 생각해볼 수 있는 대목이다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/12/07 00:00 -

마애탑·사면불·약사여래입상… 금강산의 대표 유적들

마애탑·사면불·약사여래입상… 금강산의 대표 유적들금강산엔 이차돈과 관련되진 않았지만 눈여겨볼만한 유적이 다수 있다. 백률사와 가는 길에 만나게 되는 ‘경주 굴불사지 석조사면불상’(보물 제121호), 100년 전까지 백률사 대웅전에 있었던 ‘경주 백률사 금동약사여래입상’(국보 제28호), 백률사 대웅전 맞은편 바위벽에 새겨진 마애탑 등이 대표적이다. 백률사엔 약사여래입상 신묘한 이야기가 백률사는 ‘이차돈순교비’가 있었다는 사실 여부를 떠나 신라 불교사에서 상당한 의미를 지닌 사찰이다. 불국사, 분황사, 기림사와 함께 경주 지역에서 신라 이후 지금까지 법맥을 이어온 4대 사찰로 꼽힌다. 백률사는 금강산 정상 남서쪽으로 해발 125m 지점에 있다. 정확한 창건 연대는 알 수 없지만, 아무리 늦어도 신라 제31대 신문왕(재위 681~692) 대 이전 창건됐을 것으로 추정된다. 백률사의 옛 모습은 알 수 없으나, 지금은 대웅전과 요사채만 남은 소박한 모습을 하고 있다. 백률사는 고려 말 왜구들의 침입으로 큰 피해를 입었다고 한다. 이후 고려 무신 윤승순(尹承順, ?~1392)이 계림부윤으로 있을 때 당시 주지였던 견해(見海)와 함께 1377부터 1378년까지 2년에 걸쳐 수리했다. 지금 남아 있는 대웅전은 조선 선조 대에 수리한 것이라고 한다. 현재 백률사 마당엔 옛 건물에 쓰였던 것으로 추정되는 초석과 석등의 옥개석 등이 남아 있다. 백률사 대웅전엔 100년 전만 하더라도 국보 제28호 ‘경주 백률사 금동약사여래입상’이 있었다. 국보 제26호 ‘경주 불국사 금동비로자나불좌상’, 국보 제27호 ‘경주 불국사 금동아미타여래좌상’과 함께 ‘통일신라 3대 금동불상’으로 불린다. 불국사의 두 불상은 좌상인데 반해 백률사 불상은 높이 1.77m 크기의 등신대 입상이다. 1930년 문화재 보호를 위해 조선총독부박물관 경주분관(국립경주박물관 전신)으로 옮겨졌다고 한다. ‘삼국유사’에는 백률사 관음상의 영험과 관련된 이야기를 전한다. 신라 제32대 효소왕(孝昭王, 재위 692~702) 원년의 일이다. 692년 효소왕이 부례랑을 국선으로 임명했다. 그런데 다음 해 3월 부례랑이 말갈족에게 잡혀가고 엎친 데 덮친 격으로 천존고에 넣어둔 나라의 보물 만파식적과 거문고가 없어졌다. 나라가 발칵 뒤집혔다. 왕이 1년 세금을 현상금으로 내걸었다. 부례랑의 부모는 아들 걱정에 백률사 관음상 앞에서 여러 날 정성을 다해 기도했다. 부례랑이 불상 뒤에 와있었다. 만파식적과 가야금은 향을 피우는 탁자 위에 놓여 있었다. 부례랑은 탈출과정에서 스님의 도움을 받아 만파식적을 타고 바다를 건넜는데, 와 보니 백률사였다는 이야기다. 대웅전 맞은편 바위벽에 새겨진 마애탑도 눈길을 끈다. 대웅전 앞에 탑을 건립할 자리가 협소해 이곳에 마애탑을 새겼다고 전해진다. 이 마애탑은 전체 높이 3.15m, 기단부(받침돌) 폭 1m40㎝의 삼층탑으로, 얕은 부조 형식으로 제작됐다. 보물 제201호 ‘경주 남산 탑곡 마애불상군’ 바위에 새겨진 9층탑과 7층탑은 목탑 형식을 딴 마애탑인 반면, 이 탑은 석탑 형식을 띠고 있다. 3개의 옥개석(지붕돌) 아랫면에 층급받침(역계단 모양)이 있고, 불국사 다보탑과 같은 화려한 모양의 상륜부(탑 꼭대기층)를 갖춘 형태다. 탑의 비례와 지붕돌 층급 받침이 3단인 점, 하층기단이 생략된 점 등으로 볼 때 통일신라 하대의 일반형 석탑을 모각한 것으로 볼 수 있으며, 따라서 이 마애탑의 연대는 통일신라 하대 또는 고려 초에 제작된 것으로 추정된다는 게 국립경주문화재연구소 측 설명이다. 땅 팠더니 사면불 나왔다…굴불사지 경덕왕(재위 742~65년)이 백률사로 행차하던 도중 산 아래에 이르렀을 때 땅속에서 염불하는 소리가 들렸다. 왕이 그곳을 파게 하였더니 큰 돌이 나왔는데 그 돌 사면에는 사방불이 새겨져 있었다. 그곳에 절을 세우고 굴불사(掘佛寺)라 이름을 지었는데, 지금은 잘못 전해져 굴석사(掘石寺)라 한다. 보물 제121호 ‘경주 굴불사지 석조사면불상’에 대한 ‘삼국유사’ 기록이다. 굴불사지 석조사면불상은 이차돈 순교와는 직접적인 관련은 없지만, 백률사로 가는 길 초입에서 만나게 되는, 금강산의 대표적인 유적이다. 지금은 절은 사라지고 높이 3m 규모의 커다란 바위 사면에 조각한 여러 불상만 남아 있다. 총 9점의 불상·보살상이 환조와 부조, 선각 등 다양한 조각기법으로 새겨져 있다. 이곳에 대한 첫 현황 조사는 일제강점기 일본인에 의해 이뤄졌다고 한다. 이후 본격적인 발굴은 1981년 5월 국립경주박물관 불적조사 사업 일환으로 시작됐다. 이어 1985년 문화재연구소 경주고적발굴조사단에 의해 2차 발굴조사가 실시되면서 이곳 절터에 대한 전모가 밝혀졌다. 발굴조사 결과 통일신라시대의 소형 금동여래입상과 청동 동종, 청동 반자, 와편 등 400여점의 유물이 출토됐다. 이 중엔 12세기쯤 만들어 진 것으로 추정되는 ‘동경굴석사’(東京屈石寺)란 명문이 새겨진 쇠북도 있었는데, 이를 통해 굴불사가 ‘굴석사’란 이름으로도 불렸다는 사실을 확인할 수 있었다. 당시 발굴조사에서는 조선시대의 유구로 짐작되는 남향을 한 정면 3칸 측면 3칸의 건물지도 확인됐다. 이를 통해 조선시대 이후까지 여러 차례에 걸쳐 중수 또는 중건된 사실을 확인했다. 특히 발굴조사 당시 출토된 기와 유물 중에는 불상 편과 조로2년(680)명 안압지 출토 쌍록보상화문과 같은 전돌(사찰 등의 벽이나 바닥을 장식하는 데 쓰던 벽돌)이 다수 나왔는데, 발굴조사단은 이 유물 등을 근거로 8세기 중반 이전에 이미 굴불사 불사가 이뤄졌을 것으로 추정했다. 반면, 사면불 불상 양식은 대체적으로 8세기 중반의 조각수법을 보이고 있다고 한다. 불상 제작 방식도 확인됐다. 발굴조사 이전엔 현장에 있던 자연암반을 그대로 활용하여 불상을 새긴 것으로 알려져 왔으나, 발굴조사 결과 바위를 인위적으로 이곳으로 옮겨온 뒤 조각했다는 사실을 새로 확인했다. 사면불 서면에는 서방 극락세계에 주재하고 있는 아미타삼존불상이 새겨져 있다. 또, 동면에는 약사여래상이, 남면에는 여래와 보살상 2구가, 북면엔 11면 6비 관음보살상과 미륵보살로 추정되는 2구의 보살상이 각각 새겨져 있다. 굴불사지의 사면석불은 조성 당시엔 ‘사방불’로 표현하려고 했던 의도가 있어 보이나 실제 경전에서 나타나고 있는 내용과는 일치하지 않으므로 ‘사방불’ 개념보다는 ‘사면불’로 칭하는 것이 바람직하다는 게 국립경주문화재연구소 측 설명이다. 굴불사지 석조사면불상에 대한 매우 흥미로운 점은, 경덕왕이 이곳 땅을 파게 했더니 사방불이 나왔다는 ‘삼국유사’ 기록이 단순한 설화가 아니라 사실일 수도 있다는 것이다. 지난해 9월 제11호 태풍 ‘힌남노’로 인해 사면불 주변에서 흙더미가 쏟아져 내리면서 서면의 석불 머리 부분만 드러낸 채 나머지는 흙과 돌로 덮인 적이 있다. 1914년에도 비슷한 상태였던 적이 있었다고 한다. 경덕왕 행차 이전 언젠가도 큰 비가 내려 사면불이 흙더미에 묻혔을지도 모를 일이다. 사면불이 세워진 위치를 보면 더욱 수긍이 간다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/11/23 00:00 -

백률사에 관한 오해와 진실

백률사에 관한 오해와 진실‘이차돈순교비’를 이야기할 때 깜짝 놀랄 수밖에 없는 대목이 있다. 이렇게 중요하고 의미 있는 기념비가 비지정문화재라는 사실이다. 2014년 문화재청은 국립경주박물관이 소장하고 있는 ‘이차돈순교비’를 보물로 지정 예고한 적이 있다. 그러나 경주 금강산에 있는 백률사와 조계종 측이 순교비의 소유권 문제를 제기하면서 보물 지정은 보류됐다. 소유권 문제가 해결될 때까지 보류한다는 것이었다. 당시 백률사를 포함한 불교계는 ‘이차돈순교비’가 국보급 문화재라는 점에는 이견이 없지만, 그것이 처음 세워진 곳이 백률사라는 것이 정설이므로 소유권을 명확히 해야 한다고 주장했다. 당시 불교계는 ‘이차돈순교비’가 1910년대 초 백률사에서 재발견됐으며 1914년 국립경주박물관 전신인 경주고적보존회로 옮겨졌다고 주장했다. 관련 기록에 순교비는 백률사 불전 맞은 편 산중 덤불속이나 사찰 문전 가시나무 숲 등에서 모습을 드러낸 것으로 묘사하고 있다는 점도 주요 근거로 들었다. 1655년 선산 도리사에 건립된 ‘아도화상사적비’에 “이차돈의 머리가 떨어진 곳에 절을 세우고 그 이름을 백률사라고 했다”는 기록이 남아있다는 것도 주요 근거였다. ‘경주백률사석당기’란 이름 등이 오해 불러 사실 ‘이차돈순교비’는 818년 조성된 이후 세월이 상당히 흐른 어느 시점에 실전(失傳)됐다. 그리곤 언제부터인가 ‘경주백률사석당기’로 알려져 왔다. 1832년 청나라 금석학자 유희해(劉喜海, 1794~1852)가 자신이 펴낸 ‘해동금석원’(海東金石苑)에서 ‘신라백률사부도육면당’(新羅栢栗寺浮屠六面幢)으로 소개한 사례가 대표적이다. 1910년대 이 비석을 찾아내 1914년 경주고적보존회로 옮긴 일본인들도 대체로 ‘순교비를 백률사 근처의 숲속이나 덤불속에서 찾았다’고 증언했다. 앞서 언급한 ‘삼국유사’에서도 “(이차돈을) 북산 서쪽 고개에 장사 지냈다. 나인들은 이를 슬퍼하며 좋은 땅을 가려서 절을 세우고 이름을 자추사(刺楸寺)라고 했다”고 소개했다. 이 같은 세 가지 대표적 사례는 백률사에 대한 오해를 불러일으키는 계기가 됐다. 학계에서는 이를 근거로 ‘자추’(刺楸)를 ‘백률’(栢栗)로 동일시하는 견해가 나오기 시작했다. ‘자추’의 뜻이 ‘가시(刺)가 있는 호두(楸)’이고, 그것인 곧 ‘밤’(栗)이니 ‘백률’과도 통한다는 것이다. 경주 북쪽의 소금강산 중턱에 자리한 백률사는 이차돈의 순교와 관련된 사찰이다. ‘삼국유사’에 따르면 신라 법흥왕 14년(527) 옥리가 이차돈의 목을 베자 목에서 흰 젖이 솟았으며, 이윽고 그의 목이 금강산에 날아가 떨어져 그곳에 장사지내고 자추사라는 사찰을 지었다고 한다. 기록만 가지고 자추사의 위치를 파악하기 어려우므로, 지금의 백률사를 자추사로 보거나, 혹은 금강산 정상으로부터 북쪽 약 20m에 있는 동천동 마애삼존불좌상이 있는 곳을 자추사로 보기도 한다. 그러나 이차돈 순교비가 백률사에 있었던 점을 고려하면 자추사는 백률사의 다른 이름일 가능성이 크다. 국립경주문화재연구소가 2019년 펴낸 ‘우리 조상들이 다녀간 신라 왕경 경주’란 책에 담긴 내용이다. 백률사는 불교를 국법으로 허용해줄 것을 주장하다 순교한 이차돈을 추모하기 위해 세운 사찰이다. 이차돈의 목을 베었을 때 머리가 떨어진 자리에 자추사라는 이름의 사찰을 세웠다고 한다. 언제부터 백률사라는 이름으로 바뀌었는지는 정확하지 않지만…. 국립경주문화재연구소가 2015년 발간한 ‘경주 석조문화재 모니터링 보고서 Ⅲ’에 등장하는 백률사에 대한 설명이다. 최근 “순교비와 백률사 관계없다” 주장 이어져 이처럼 학계에서는 앞서 설명한 내용을 근거로 자추사와 백률사를 동일시하는 견해가 정설로 굳어지는 듯했다. 하지만 최근 들어 ‘이차돈순교비’와 백률사는 아무런 관계가 없다는 학계의 주장이 이어지는 분위기다. 순교비 내용도 그렇고, ‘삼국유사’와 ‘삼국사기’, ‘해동고승전’ 등 모든 사료를 샅샅이 훑어봐도 ‘이차돈순교비’가 백률사 소유가 될 만한 근거는 찾아볼 수 없기 때문이다. 게다가 고려 말부터 조선 후기까지 백률사를 찾은 이들의 여러 기행문에서도 ‘이차돈순교비’에 대한 언급은 단 1건도 없다. 조선 중기 문신이자 학자인 김수흥의 기행문이 주목된다. 그는 1660년 3월 왕명으로 경주로 내려와 5박 6일간 이곳에서 머물렀다. 기행문에 따르면 당시 그는 백률사를 방문해 절 주변을 둘러보고 기거하는 승려와 대화도 나눴으나 순교비에 대한 기록은 등장하지 않는다. 당시 승려 또한 “절 가운데에 분황사에서 얻은 사리가 있는데 볼 만하다”고 하면서 비단 보자기로 10겹을 감싼 사리함을 그에게 가져가 보여줬으나, ‘이차돈순교비’에 대한 언급은 하지 않았다. 그밖에도 1688년 정시한(丁時翰, 1625~1707), 1760년 김상정(金相定, 1722~1788), 1767년 임필대(1709~1773), 1773년 박이곤(朴履坤, 1730~1783), 1857년 송달수(宋達洙, 1808~1858) 등이 각각 백률사를 방문했으나, 이들이 남긴 기행문에서 이차돈 순교비나 순교비와 연관된 기록은 나타나지 않는다. 이뿐만이 아니다. 일제강점기 때 일본인 사학자 이마니시 류(今西龍, 1875~1932)가 백률사와 ‘이차돈순교비’와의 관련성을 염두에 두고 백률사 주변을 뒤졌으나 아무런 근거도 찾을 수 없었다고 한다. 이에 대해 주보돈 경북대 명예교수는 “백률사를 이차돈과 연관시킬 만한 기록은 아직까지 나오지 않았다”며 “과거 순교비를 백률사 경내에서 발견한 것으로 추정하고, 이를 ‘백률사석당기’로 부르게 되면서 오해를 불러일으키는 주된 요인이 됐을 것”이라고 말했다. ‘이차돈순교비’가 1914년 경주고적보존회로 옮겨지기 이전, 비석이 발견된 정확한 위치를 명시하지 않은 게 오해의 가장 큰 원인이라는 설명이다. 또, 자추사에 대해서는 “‘백률=자추’라는 언어학적 풀이에 근거해 만들어낸 또 다른 절 이름이거나, 이차돈을 기리는 사당을 지칭하는 이름일 여지도 있다”고 말했다. 이와 관련, 금강산의 입지를 고려하고, 유력 후보지에서 노출되고 있는 유구 등을 토대로 새롭게 이차돈의 무덤과 사당터를 추정하는 연구도 나오고 있다. 박방룡 전 신라문화유산연구원장의 논문 ‘이차돈 사인 묘와 사당에 대한 단상’, 김태형 송광사 성보박물관 학예실장의 논문 ‘이차돈 순교유적과 유물에 대한 고찰’ 등이 대표적이다. 박 전 원장은 일제강점기에 일본인들이 ‘이차돈순교비’를 발견한 장소를 두고도 다른 주장이 있다는 것에 주목한다. 1927년 발행된 ‘만선고고행각’이 “순교비가 백률사 경내에 있었던 것이 아니라 굴불사터 사면석불보다 전방 100여m에 쓰러져 있다”고 전했다는 것이다. 박 전 원장은 논문을 통해 굴불사터 사면석불 남쪽 100m 지점에서 이차돈의 묘와 사당터로 추정되는 유구를 확인했다고 주장했다. 반면, 김태형 실장은 이차돈의 무덤 등이 조성된 북산의 위치가 지금의 소금강산 쪽이 아니라 그보다 1㎞ 북쪽에 있는 168.5m 고지일 가능성이 있다는 연구결과를 내놨다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/11/09 00:00 -

이제는 ‘금강산’으로 불러주세요

이제는 ‘금강산’으로 불러주세요드디어 북산 서쪽 고개에 장사 지냈다. 나인(內人)들은 이를 슬퍼하여 좋은 땅을 가려서 절을 세우고 이름을 자추사(刺楸寺)라고 했다. 이로부터 집집마다 부처를 받들면 반드시 대대로 영화를 얻게 되고, 사람마다 불도(佛道)를 행하면 이내 불교의 이익을 얻게 되었다. 일연은 ‘삼국유사’에서 이차돈 순교 이후의 이야기를 이렇게 적었다. 그리고 ‘북산 서쪽 고개’에 대해 주석을 달고 “곧 금강산이다. 향전에는 머리가 날아가서 떨어진 곳이기 때문에 그곳에 장사 지냈다고 했다”고 기록했다. 일연이 주석을 통해 언급한 ‘금강산’은 현재 경주시청 인근에 있는 해발 177m의 나지막한 산이다. 일반인들에게 널리 알려진 이름은 ‘소금강산’이다. 국토교통부 국토지리정보원이 발행하는 지도와 국토정보맵 공식 표기도 ‘소금강산’이다. 반면, 문화재청은 지난 2022년 6월 이 산 인근 표암봉 일원을 국가지정문화재 사적으로 지정하면서 ‘경주 금강산 표암봉 일원’으로 명명했다. 이에 발맞춰 최근 들어 학계에서는 소금강산을 금강산으로 고쳐 불러야 한다는 주장이 제기되고 있다. 일반인들 사이에서도 이 같은 주장이 점차 확산되는 분위기다. ‘소금강산’ 아닌 ‘금강산’이 본래 이름 기록에 따르면 이곳 금강산은 한반도에서 가장 먼저 ‘금강산’(金剛山)이란 이름이 붙여진 산으로 추정된다. ‘삼국유사’ ‘신라시조 혁거세왕’조에 ‘신라 6촌’(村)을 언급하면서 금강산이 등장한 게 첫 사례다. 일연은 ‘신라시조 혁거세왕’조에서 신라 6촌 가운데 하나인 금산(金山) 가리촌(加里村)을 설명하면서 “(금산은) 지금의 금강산 백률사 북쪽에 있는 산이다”라는 주석을 달았다. 또 신라 6촌 중 하나인 명활산(明活山) 고야촌(高耶村)을 언급하면서 “(고야촌) 촌장은 호진(虎珍)으로, 처음에 금강산으로 내려왔다”고 기록했다. 진덕왕(재위 647~654)조에, 신라에서 종교적으로 신성시하던 ‘4영지’(四靈地)를 언급할 때도 금강산이 등장한다. “신라에는 영험 있는 땅이 네 군데 있으니, 큰일을 의논할 때는 대신들이 여기 모여 의논을 하면 그 일이 꼭 성공하였다. 첫째로 동쪽에 있는 것을 청송산(靑松山)이라 하고, 둘째로 남쪽에 있는 산을 우지산(亏知山)이라 하며, 셋째로 서쪽에 있는 곳을 피전(皮田)이라 하고, 넷째로 북쪽에는 금강산(金岡山)이다”라는 내용이다. 금강산은 신라시대 ‘북악’(北岳), ‘북산’(北山) 등으로도 불렸다. 북악, 북산 등의 이름은 신라시대 왕경을 에워싸 제사(祭祀) 대상이 된 다섯 산인 ‘신라5악’(新羅五嶽)에서 비롯된 명칭이다. 삼국통일 이전 신라5악의 주인공은 신라 중심부인 왕경 경주를 둘러싸고 있는 산이었다. 토함산(吐含山)을 동악, 금강산을 북악, 남산을 남악, 선도산仙桃山)을 서악으로 불렀다. 이때의 중악을 단석산(斷石山)으로 추정하는 견해도 있다. 하지만 이는 ‘삼국사기’ 김유신 열전에 보이는 중악이 팔공산임에도 이를 단석산으로 잘못 이해한 데서 비롯한 오류이다. 그래서 통일기 이전부터 ‘신유림’(神遊林)’으로 불리며 성스러운 산으로 여겨졌던 낭산(狼山)으로 보는 견해가 대안으로 제기되어 있다. 삼국통일로 영토가 확대된 뒤에는 왕경의 5악과는 별도로 국토의 사방과 중앙에 있는 산이 신라5악으로 설정되었다. 동악은 토함산, 서악은 계룡산(鷄龍山), 남악은 지리산(地理山), 북악은 태백산(太伯山), 중악은 부악(父嶽, 팔공산)으로 바뀌었다. 이들 5악은 국가제사인 중사(中祀)의 제일 첫머리에 배치되었다. 우리에게 널리 알려진 강원도 금강산은 당시만 하더라도 풍악(楓岳), 개골(皆骨), 상악(霜岳) 등 여러 이름으로 불리다가 고려 후기에 이르러서야 비로소 금강산으로 불리게 됐다. 그렇다고 고려 후기 이후 경주 금강산이 강원도 금강산에 밀려 소금강산으로 불린 것은 아니었다. ‘신증동국여지승람’ 등 조선시대 지리지와 지도, 기행문 등에 경주 금강산이 등장하는데, ‘소금강산’으로 표기한 기록은 찾아볼 수 없다. 아래는 조선 중기 문신이자 학자인 김수흥(金壽興, 1626~1690)이 1660년 현종이 내린 시호 교지를 전달하는 사시관(賜諡官) 자격으로 경주를 방문한 뒤 남긴 ‘남정록’(南征錄)의 기록이다. 백률사는 부의 동북쪽 7리 금강산 위에 있는데, 산세가 지극히 높거나 크지는 않지만, 암석이 기이하고 오래되었으며, 골짜기가 그윽하고 깊다. 이처럼 경주 금강산은 조선 말까지 여전히 ‘금강산’이란 이름으로 불렸다. 이후 1914년 일제의 지명개정 이후 ‘소(小)금강산’으로 명명됐고, 1917년 일제가 작성한 지도에 소금강산이라는 이름으로 처음 등장한다. 박방룡 전 신라문화유산연구원장은 “경주 금강산은 일제강점기 초기 일본인들에 의해 소금강산이란 새로운 호칭으로 사용됐다”며 “광복 이후 1970년대까지 잠깐은 소금강산보다 금강산을 선호한 듯 했지만 어느 시점부터 소금강산이란 이름으로 정착됐다”고 말했다. 아마도 강원도 금강산과 혼선을 피하기 위해 명칭을 바꾼 것으로 추정된다. 이후 차츰 금강산이란 명칭은 사라지고 소금강산이란 이름이 정착됐다는 게 학계의 공통된 의견이다. 하지만 현재 국토지리정보원이 발행한 지도를 보면 ‘금강산’이란 산명은 다수 있다. 충남 서산 금강산(316m), 경기 안성 금강산(241.4m), 전남 해남 금강산(488.3m) 등이 대표적이다. 이런 이유로 경주지역 안팎에선 ‘소금강산’으로 불리는 경주 금강산도 ‘금강산’이란 본래 이름을 찾아줘야 한다는 목소리가 나오고 있다. 주보돈 경북대 사학과 명예교수는 “소금강산이란 이름은 일본인들이 만든 일제의 산물”이라며 “지난해 문화재청이 ‘경주 금강산 표암봉 일원’을 국가 사적으로 지정한 것을 발판 삼아, 이젠 1500년 가까이 불렸던 금강산이란 이름을 되찾아줘야 한다”고 말했다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/10/26 00:00 -

![이차돈과 금강산[2] 이차돈 순교비엔 ‘그날의 사건’ 오롯이](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1697092225_thumb_3000.jpg) 이차돈과 금강산[2] 이차돈 순교비엔 ‘그날의 사건’ 오롯이

이차돈과 금강산[2] 이차돈 순교비엔 ‘그날의 사건’ 오롯이‘삼국유사’와 ‘삼국사기’, ‘해동고승전’ 등이 전하는 이차돈 순교 이야기는 디테일에서 조금씩 차이가 난다. 하지만 이야기 전반의 내용은 비슷하다. 아래는 옛 문헌을 참고해 구성한 ‘이차돈의 순교’ 과정이다. 죽음 앞 당당했던 이차돈의 순교 527년 법흥왕(재위 514~540)이 불교를 받아들일 작정으로 첫 번째 사찰인 흥륜사를 짓기 시작했다. 그러자 대소 신료가 벌떼처럼 일어나 반기를 들었다. 임금이 “나와 동반할 자가 누구냐”고 탄식하자 손들고 나선 이가 있었다. 법흥왕의 측근인 사인(17관등 중 12~13등) 염촉(이차돈)이었다. 당시 22살(혹은 26살)이었던 염촉은 “‘왕명을 잘못 전했다’고 꾸짖고 신의 머리를 벤다면 만민이 복종할 것”이라며 순교를 자처했다. 물론 법흥왕은 “어찌 죄 없는 사람을 죽이겠느냐”고 고개를 내저었지만, 염촉은 순교의 뜻을 굽히지 않았다. “그대는 베옷을 입었지만 뜻은 비단을 품었구나” 법흥왕은 무장한 무사들을 사방에 배치하며 공포 분위기를 조성한 뒤 대소 신료를 불러 모았다. 그리고는 “너희는 내가 불법을 믿으려 사찰을 짓는다고 여겨 반역을 꾀하느냐”고 호통을 쳤다. 이에 대소신료들은 “절대 반역할 뜻이 없다”고 앞 다퉈 맹세했다. 이 대목에서 문헌의 기록이 조금씩 차이가 난다. ‘삼국유사’는 “‘사찰을 조성하라’는 왕명을 고의로 늦춰 전달했다’는 이유로 염촉의 책임을 물었다”고 전한다. 반면, ‘삼국사기’는 “불교를 받아들이자는 염촉과 절대 안 된다는 신료들 사이에 논쟁이 격렬하게 벌어졌고, 법흥왕이 고심 끝에 염촉에게 죄를 묻는 모양새를 갖췄다”고 했다. ‘해동고승전’은 “염촉이 극렬하게 반대하는 대소신료 앞에서 ‘왕명을 사칭해서 사찰을 지었다’는 죄목을 자처했다”고 기록하고 있다. 아무튼 화의 근원으로 지목된 염촉이 끌려 나왔다. 사형집행관이 모자를 벗기고 손을 뒤로 묶은 다음 참수 명령을 내렸다. 이때 염촉이 심상치 않은 유언을 남긴다. “부처님께서 만약 신통력이 있으시다면 내가 죽은 뒤에 이상한 일이 일어날 것입니다” 과연 그랬다. 염촉의 목이 떨어지자 흰 젖이 한 길이나 솟아올랐다. 이때 하늘에서는 꽃비가 내리고 땅이 여섯 번이나 흔들렸다. 기록 속 이차돈 순교 과정이다. 기세등등하던 귀족들도 목에서 솟구친 흰 피를 보며 두려움에 떨었다. 모두가 이차돈의 죽음 앞에서 부처의 위신력(威神力)에 허리를 숙였다. 이처럼 신라는 ‘이차돈의 순교’라는 순탄치 않은 과정을 거치며 마침내 불교를 받아들이게 됐다. 이차돈 순교 7년 뒤인 534년(법흥왕 21)에는 천경림에 신라 최초 공인 사찰인 흥륜사 불사가 재개됐고 10년 뒤인 544년(진흥왕 5)에 이르러서 마침내 완공을 보았다. 이로써 신라는 불교를 통해 백성들 염원을 하나로 모으고 그 힘을 기반으로 다시 삼국통일의 위업까지 달성할 수 있었다는 게 후대의 평가다. 하지만 세월이 흐르면서 이차돈에 대한 기억은 대중에게서 점점 사그라졌다. 그러다 어떤 이유에서인지는 알 수 없지만, 이차돈이 순교한지 290여년이 지난 헌덕왕(재위 809~826) 대에 이차돈에 대한 추모 분위기가 생긴다. 이차돈 순교 덕분에 조성된 흥륜사에서는 10명의 불교 성인 인물상을 흙으로 빚어 금당에 모셨다. 이들은 동서나 5명씩 나누어 배차되었는데 이차돈은 유일하게 승려가 아니었음에도 아도·혜숙·안함·의상 등 여러 고승과 함께 나란히 동쪽에 당당하게 자리했다. 흥륜사에서는 또, 매달 5일 신도들이 모여 이차돈을 기리는 법회를 열었다. 817년과 818년 사이에는 대대적인 이차돈 추모 이벤트가 펼쳐졌다. 불교 승직 중 최고위직인 국통 혜륭 등 불교계 고위 인사를 총동원해 이차돈의 옛 무덤을 고치고 그 앞에 큰 비석을 세웠다고 하는데, 이게 바로 ‘이차돈순교비’다. ‘이차돈순교비’ 끝부분엔 당시 분위기를 짐작하게 하는 흥미로운 이야기 하나가 등장한다. 신라 제36대 혜공왕 즉위 2년인 766년의 일이다. 한 무덤에서 유혼(幼魂, 어린 혼백)이 나타났다. 노백(老魄, 늙은 혼백)이 ‘마치 꿈에 본 내 아들의 혼 같다’며 조문했다. 그러자 유혼은 ‘옛날에 어떤 왕이 불법을 일으키고자 했지만 성공하지 못했소. 나는 염촉(이차돈)이오’라고 했다. 순교한 지 200여년이 훨씬 지난 어느 날, 잊힌 존재가 된 이차돈의 혼백이 세상에 나타나 ‘나를 잊었냐’고 꾸짖었다는 것이다. 향후 나라 안에서 이차돈 추모 분위기가 조성되고 마침내 순교비까지 건립된 것과 연관지어 생각해볼 만한 대목이다. 순교비엔 ‘그날의 사건’ 오롯이 국립경주박물관에 있는 ‘이차돈순교비’엔 이 같은 이차돈의 순교와 불교 공인 과정이 비교적 상세히 담겨 있다. 특히 이 비석은 무엇보다 이차돈 순교와 관련된 1차 사료라는 점에서 그 의미가 크다. 뒷날 고려시대에 편찬된 ‘삼국사기’, ‘삼국유사’ 등 다른 사료에 비해 이 비석은 818년 신라인에 의해 제작돼 세워졌다는 점에서 그렇다. 이를테면 ‘흰 피가 솟았다’, ‘꽃비가 내렸다’ 등의 이야기가 먼 훗날 가공된 게 아니라는 것을 알려준다. 신라인들이 수백 년 동안 이차돈의 순교를 역사적인 사실로 믿고 있었다는 사실을 보여주는 것이다. 순교 중 흰 젖이 솟구치는 장면을 비석 한 면에 조각(부조)로 표현한 것도 이 비석의 독창적인 부분이다. 부조로 새겨진 이차돈의 옷 역시 신라시대 복식을 연구하는 데 중요한 자료가 되고 있다. 하지만 극심한 마멸 때문에 읽어낼 수 있는 글자가 너무 적다는 게 ‘이차돈순교비’의 가장 아쉬운 부분이다. 일반인의 눈으로 알아볼 수 있는 글자는 손가락으로 꼽을 정도다. 그렇다고 그 내용을 전혀 알 수 없는 것은 아니다. 이차돈 순교의 전모를 밝힌 이 비석의 대략적인 내용은 ‘삼국유사’나 ‘삼국사기’, ‘해동고승전’ 등의 내용 속에 인용돼 전해져왔기 때문이다. 게다가 ‘순교비’의 명문이 잘 보일 때 뜬 탁본을 토대로 내용을 베껴 목판본으로 찍어낸 서첩(書帖, 글씨첩)도 몇몇 남아 있다. 학계에서는 이 같은 탁본 자료와 글씨첩, ‘삼국유사’ 등의 2차 사료 등을 참고해 순교비 명문을 ‘추정 판독’할 수 있었다. 그런데 최근 ‘이차돈순교비’와 관련한 새로운 연구 결과가 나왔다. 지난 2023년 8월 11일 국립고궁박물관에서 ‘이차돈순교비’를 주제로 열린 학술토론회에서 비석에 새겨진 글자를 분석한 최신 성과를 공개한 것이다. 비문을 RTI 촬영으로 읽어낸 새로운 판독문이었다. ‘RTI’(Reflectance Transformation Imaging)는 360도 각도에서 빛을 쏜 뒤 글자가 가장 잘 보이는 순간을 읽어내는 첨단 판독 기법이다. 그 결과 79자를 새롭게 판독해내고, 그동안 형태를 잘못 표기했거나(오기, 誤記) 다른 글자로 잘못 읽은(오독, 誤讀) 64자를 고칠 수 있었다. 이로써 총 875자(7행 25줄, 총 5면) 가운데 새로 읽어낸 79자를 포함해 73.4%인 642자를 판독하는 성과를 거뒀다. 이번 판독의 핵심은 비문의 첫머리에 해당되는 ‘건립연대’ 부분이었다. 지금까지 순교비의 건립연대는 ‘원화 13년(818) 무술 8월’로 알려져 있었다. 마멸이 심해지기 이전의 탁본자료를 판각한 ‘원화첩’ 등이 소개한 연대였다. 하지만 마멸이 심한 순교비 실물에서는 ‘원화 13년’이란 구절을 찾기 어려웠다. 그런데 이번 RTI 판독을 통해 비석의 둘째 면 맨 오른쪽 행 중간 부분에서 ‘십삼’(十三)이란 글자가 보였던 것이다. ‘원화 13년’이 적힌 비석 둘째 면 맨 첫 글자(비문의 맨 첫 글자, 비석 첫째 면은 조각 기법으로 순교 장면이 새겨져 있음)도 분명하지 않았다. ‘삼국유사’ 규장각본 등에선 ‘위’(▶형님, <胃+犬>, 이 두 글자 조합해서 ‘위’자를 만들어야 합니다)로 기록돼 있다. 하지만 이번 RTI로 읽어낸 비문의 첫 단어는 ‘염’(猒)이었다. 바로 다음에 등장하는 글자는 ‘촉’(觸), ‘염촉’은 이차돈의 또 다른 이름이다. 이번 판독을 통해 ‘위촉’을 ‘염촉’으로 고쳐 쓸 수 있게 된 것이다. 비문 첫 두 글자 ‘염촉’ 뒤 한 글자 건너 ‘당기’(幢記)란 글자도 확인했다. ‘이차돈순교비’는 다른 이름으로 ‘백률사석당기’(石幢記)라고도 불려왔다. 조심스러운 얘기지만 ‘염촉□당기’의 ‘□’는 ‘석’(石)일 가능성도 있어 보인다. 猒觸□幢記□□□□□□□□□□元和十三秊戊戌八月日佛…. ‘염촉□당기 원화 13년(818년, 헌덕왕13) 무술 8월 일에 부처가….’ 이번 RTI 판독으로 파악할 수 있게 된 ‘이차돈순교비’ 머리글이다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/10/12 00:00 -

![이차돈과 금강산[1] 금강산에서 만나는 ‘신라 불교’ 서막](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1695278902_thumb_3000.jpg) 이차돈과 금강산[1] 금강산에서 만나는 ‘신라 불교’ 서막

이차돈과 금강산[1] 금강산에서 만나는 ‘신라 불교’ 서막옥리(獄吏)가 그를 베자 흰 젖이 한 길이나 치솟고 하늘이 어두워졌다. 석양이 그 빛을 감추고 땅이 진동하고 폭우가 쏟아졌다. 임금이 슬퍼하여 눈물이 용포를 적시고, 여러 재상도 겁을 먹고 근심한 나머지 머리에 쓴 사모에 땀이 배었다. 샘물이 말라 물고기와 자라가 다투어 연못에서 뛰어오르고, 곧은 나무가 저절로 부러지니 원숭이들이 떼를 지어 울었다. 춘궁(春宮, 태자가 거처하는 궁)에서 말고삐를 나란히 하고 놀던 동무들은 피눈물을 흘리면서 서로를 돌아보고, 월정(月庭, 춘궁과 같은 의미로 추정)에서 소매를 마주하던 친구들은 창자가 끊어지는 듯한 이별을 애석해하며, 관(棺)을 쳐다보고 우는 소리는 마치 부모를 잃은 것과 같았다. 일연은 ‘삼국유사’에서 이차돈의 순교 장면을 다음과 같이 기록하고 있다. 국립경주박물관 신라미술관 1층 불교조각실에 들어서면 가장 먼저 육각기둥 모양을 한 이차돈 순교비가 눈에 들어온다. 널리 알려진 그의 순교 설화처럼, 높이 1m 남짓한 비석 한 면엔 이차돈이 처형되는 순간 꽃비가 내리고 잘린 목에서는 피가 하늘로 솟구쳐 오르는 모습이 돋을새김이 돼 있다. 나머지 다섯 면은 우물 정(井)자 모양으로 칸을 질러 설화의 내용을 글자로 새겨 놓았다. 818년(헌덕왕 13) 제작된 것으로 추정된다. 경주시청 인근 동천동에 있는 금강산(해발 177m)은 이차돈 순교비가 발견된 곳이다. ‘삼국유사’ 속 일연이 쓴 주석 등 후대에 전해 내려온 순교 설화에 따르면 이차돈의 머리가 날아가 떨어진 곳도 이곳 금강산이다. 이처럼 금강산엔 이차돈과 관련된 장소가 다수 있다. 이 산 어딘가에 있었을 이차돈의 무덤과 자추사, 일제강점기 이차돈 순교비가 발견된 곳으로 기록되며 논란을 낳고 있는 백률사 등이 그렇다. 백률사 가는 길에 만나게 되는 ‘경주 굴불사지 석조사면불상’(보물 제121호)은 이차돈과 직접적인 관련은 없지만 금강산의 의미를 짚어볼 수 있는 눈여겨볼만한 유적이다. 금강산 권역은 아니지만, 지금의 경주공업고등학교 자리에 있었을 것으로 추정되는 흥륜사도 이차돈의 순교와 깊은 관련이 있다. 묵호자·아도 통해 불교 전래 고구려·백제·신라 삼국 중에서 신라는 가장 늦게 불교를 받아들였으면서도, 가장 화려하게 꽃을 피워 불국토(佛國土)를 이룬 국가였다. 학창시절 배운 것처럼, 신라는 제23대 법흥왕 14년(527) 이차돈의 순교를 계기로 불교를 공인했다. 고구려가 소수림왕 2년(371), 백제가 침류왕 1년(384)에 불교를 공인한 것과 비교하면 신라는 한참 늦은 시기에 불교를 받아들인 것이다. 그럼에도 신라의 불교 공인이 ‘대사건’으로 중요하게 다뤄지는 것은, 이 종교가 훗날 민심을 한데 모아 삼국통일을 이루는 데 결정적 역할을 했기 때문이다. 게다가 신라가 불교를 받아들이기까지 많은 우여곡절을 겪었다는 점도 한몫했다. 중국으로부터 자연스럽게 불교를 받아들인 고구려·백제와 달리 신라는 유독 불교에 배타적이었다. 때문에 희생도 컸다. 어쩌면 많은 희생을 딛고 뿌리내렸기에 신라의 불교는 유독 깊고 단단하고 찬란했을지도 모른다. 신라에 불교가 들어온 것은 이차돈의 순교 훨씬 이전이었다. 처음 눌지왕(재위 417~458) 때, 사문(스님) 묵호자(墨胡子)가 고구려로부터 신라 일선군(경북 선산)에 이르렀다. 그 고을 사람 모례는 자기 집 안에 굴방을 만들어 그를 있게 하였다. 그때 양 나라에서 사신을 파견하여 의복과 향을 보내왔는데, 여러 신하가 향의 이름과 용도를 알지 못했다. 그래서 향을 가지고 널리 나라 안을 돌아다니면서 묻게 했다. 묵호자가 이것을 보자 그 이름을 일러주며 말했다. “이것을 사르면 향기가 매우 강한데, 그렇게 해서 정성을 신성에까지 이르게 하는 것입니다. 신성이란 삼보 보다 나은 것이 없으니, 즉 부처와 그가 설한 진리, 그리고 스님들입니다. 만약 이것을 살라 소원을 빌면 반드시 영검이 있을 것입니다” 이 때 왕녀의 병이 위독하여 왕은 묵호자에게 향을 피워 빌게 하였더니, 왕녀의 병이 곧 나았다. 왕은 기뻐하여 예물을 후하게 주었다. 묵호자는 나와서 모례를 찾아가 얻은 물건을 주며 “나는 이제 갈 곳이 있다”고 말하고 작별을 청하였다. 얼마 후 그가 간 곳을 알 수 없었다. 김대문이 지은 ‘계림잡전’(鷄林雜傳)은 신라에 처음 불교가 전해진 사실을 이렇게 전한다. ‘계림잡전’은 신라 제33대 성덕왕(재위 702~737) 때 김대문이 지은 설화집으로, 지금은 남아있지 않지만 위 내용은 ‘삼국사기’와 ‘삼국유사’, ‘해동고승전’(海東高僧傳)에 모두 인용돼 있다. 그밖에도 신라 제21대 소지왕(재위 479~500, 비처왕이라고도 불림) 때에는 아도화상(我道和尙)이 왔었다는 기록도 있다. 당시 그는 모례의 집에 와서 묵었는데, 모습이 묵호자와 비슷했다고 한다. 아도와 묵호자가 동일인인지는 밝혀진 바가 없다. 소지왕 10년(488)엔 왕궁 내전에서 분향 수도하던 스님과 궁주가 간통을 하다가 잡힌 사건도 등장한다. 소지왕 대에 이미 궁중에 승려가 있었던 것을 보여주는 대목이다. 또 다른 흥미 있는 부분은 아도가 제13대 미추왕 2년(263)에 왕성의 서쪽 마을에 와서 살았다는 기록이 있다는 점이다. 아마도 아도는 시대를 달리한 같은 이름의 사람이었을 것으로 추정된다. 묵호자 또한 별명이란 느낌이 강하다. 일연도 자신이 지은 ‘삼국유사’에서 아래와 같이 묵호자를 표현하고 있다. 또 공주의 병을 고친 것도 모두 아도가 한 일이라고 전하니 이른바 묵호(墨胡)란 것도 참 이름이 아니요 그저 그를 지목해서 부른 말일 것이다. 양(梁) 나라 사람이 달마(達磨)를 가리켜 벽안호(碧眼胡)라 하고, 진 나라에서도 중 도안(道安)을 조롱하여 칠도인(漆道人)이라 하는 따위다. 학계의 의견도 비슷하다. 묵호자는 먹(墨)처럼 검다고 해서, 벽안호는 파란 눈(碧眼)이라고 해서, 칠도인은 옻칠(漆)을 한 듯 검붉다고 해서 붙여졌을 것으로 추정한다. 당시 신라인들이 자신과 외모가 다른 서역승에게 붙인 별명이었을 것이라는 것이다. 얼굴 생김새나 행색이 이상한 사람이 염불이란 것을 하고 불교 교리를 펼 때 마을 사람들은 경계의 눈으로 쳐다보았을 것이다. 심지어 그들을 죽이려 했다는 기록도 보인다. 이후 오랜 기간 대신들의 반대 등 좌절을 거듭한 끝에 자리 잡은 신라 불교는 신라를 신라답게 하는 데 결정적인 역할을 했다. 찬란한 그들의 문화는 불교를 바탕으로 이뤄졌고 정치체제의 안정 또한 불교를 통해 이룩됐다. 그리고 이 모든 것은 바로 ‘위법망구’(爲法忘軀)의 정신으로 자신의 목숨을 초개와 같이 버린 이차돈의 순교가 있었기에 가능했을지도 모른다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/09/21 00:00 -

포석정, 신라 패망의 아픔, 흐르는 물길에 고스란히

포석정, 신라 패망의 아픔, 흐르는 물길에 고스란히유상곡수 잔을 나르던 자리 (曲水傳觴地) 맑은 물이 돌에 부딪쳐 흘러오네 (淸流激石來) 천년의 유적 남은 그 자리 (千年遺跡在) 좋은 계절 늦봄이 돌아왔네 (佳節暮春廻) 지나는 객은 전성기 생각하고 (過客思全盛) 지내는 백성들 경애왕을 말하네 (居民說景哀) 오릉의 북쪽에서 상심하자니 (傷心五陵北) 예전 못과 누대 잡초에 뒤덮였네 (蕪沒舊池臺) 경애왕 마지막 이야기 품은 포석정 조선 중기 문신이자 학자인 김수흥(金壽興, 1626~1690)이 쓴 ‘포석정에서 회고하다’(鮑石亭懷古)란 시다. 그의 시문집인 ‘퇴우당집’(退憂堂集)에 실려 있다. 김수흥은 현종 원년(1660) 임금이 내린 시호 교지를 전달하는 사시관(賜諡官) 자격으로 경주를 방문했다. 당시 그는 경주부의 안내를 받아 봉황대, 첨성대, 미추왕릉, 월성, 계림, 안압지(지금의 동궁과월지), 분황사, 백률사, 금장대, 김유신묘, 포석정 등을 둘러봤다. 이 시는 그때 지은 것으로 추정된다. 김수흥이 방문했던 포석정은 남산 북서쪽 자락에 있다. 신라 때 국가 의례나 연회 장소로 추정되는 곳이다. 포석정이 언제 만들어졌는지는 알 수 없으나 ‘삼국유사’에 제49대 헌강왕이 포석정에 행차했다는 기록과 효종랑(孝宗郞)이라는 화랑이 포석정에서 놀았다는 내용이 남아 있다. 신라 제55대 경애왕의 마지막 이야기도 이곳에 남아있다. 927년 후백제가 경주로 쳐들어왔을 때에 경애왕이 포석정에서 잔치를 베풀다가 견훤에 의해 죽음을 맞이했다고 전해진다. 사실 포석정에서 볼만한 건 별로 없다. 63토막의 화강암을 다듬어 구불구불하게 물길을 만든 유명한 석조 구조물이 전부다. 물길의 너비는 30cm, 깊이는 22cm, 전체 길이는 22m 정도다. 이 물길에 술잔을 띄우면 대략 12곳에서 술잔이 머물게 된다고 한다. 이른바 유상곡수연(流觴曲水宴, 굴곡진 물길 위에 술잔을 띄워 그 술잔이 머무는 곳에 있는 사람이 시를 읊는 연회)을 즐기기 위한 수로로, 일제강점기에 정비한 것이다. 물길 주변엔 돌로 만든 우물과 기타 석재들이 남아 있다. 포석정이란 이름은 돌로 만든 물길이 전복(鮑, 전복 포)을 닮아 붙여진 것으로 추정된다. 포석정의 성격에 대해선 연회장소, 혹은 제의 공간으로 보는 견해가 있다. 연회장소라기보다 제의 공간으로 보는 쪽에 무게가 실리는 분위기다. 다만 구체적인 제의 내용에 대해서는 계욕(禊浴, 3월에 부정한 것을 씻어내기 위해 하늘에 제사 지내는 의례)의 장소, 팔관회(八關會, 불교와 토속신앙이 합쳐진 국가 행사로 전쟁에서 희생된 사람을 위한 위령제의 기능을 한 의례) 장소, 길례(吉禮)를 행하던 장소 등으로 차이를 보인다. 정리하자면 이곳에서 행해졌던 의례의 성격에 대해선 분명하게 알 수 없지만, 주변에 포석정과 연관된 건물지가 확인됐고 기와 등 출토 유물을 통해 볼 때, 신라 왕실과 관련된 중요한 건물들이 있었을 것으로 추정된다는 게 국립경주문화재연구소 측의 설명이다. 포석정에 얽힌 오해와 진실 포석정은 알다시피 ‘망국의 상징’으로 여겨지는 유적이다. 이 무덤의 주인 경애왕 또한 포석정에서 신하, 궁녀들과 술판을 벌이다 견훤이 이끄는 후백제군에게 잡혀 죽임을 당하고 1000년 사직을 나락에 빠뜨린 부끄러운 군주로 기억되고 있다. ‘삼국유사’와 ‘삼국사기’ 등의 기록 때문이다. ‘삼국유사’는 그날을 이렇게 기록했다. 927년 9월에 후백제 견훤이 신라를 침공해 고울부(지금의 경북 영천)에 이르니 경애왕이 우리(고려) 태조(후삼국을 통일해 고려를 세운 왕건)에게 구원을 청했다. 태조는 장수에게 명령해 날랜 군사 1만명을 거느리고 구하게 했으나 구원병이 미처 도착하기도 전에 견훤이 그해 11월 서울(경주)로 쳐들어갔다. 이때 왕은 비빈과 종실, 외척들과 포석정에서 연회를 열고 있었기 때문에 적이 쳐들어오는 것을 알지 못했다. 순식간에 벌어진 일에 어찌할 줄 몰랐다. 왕과 비는 달아나 후궁으로 도망가고 종실과 공경대부, 사녀(士女)들은 사방으로 흩어져 달아나다가 적에게 사로잡혔다. 귀천을 막론하고 모두 땅에 엎드려 노비가 되기를 빌었다. 견훤은 군사를 풀어 나라와 백성들의 재물을 약탈하고 왕궁으로 들어갔다. 좌우 신하들에게 신라 왕을 찾도록 했다. 왕은 왕비와 첩들과 함께 후궁에 숨어 있었다. 견훤은 왕을 백성 앞으로 끌어내 자결하게 하고 왕비를 욕보였다. 부하들은 왕의 빈첩을 욕보였다. ‘삼국유사’는 경애왕이 나라가 누란의 위기에 처해있는데도 포석정에서 술 마시고 놀다가 견훤에게 죽임을 당했다고 기록하고 있다. 이게 사실이라면 참으로 부끄러운 역사다. 그러나 여기서 곱씹어봐야 할 대목이 있다. 경애왕이 술판을 벌였다는 시기는 음력 11월, 다시 말해 한겨울이었다. 게다가 경애왕은 이보다 두 달 전인 음력 9월 후백제 견훤의 군대가 인근 영천까지 진격하는 위험에 처하자 고려 왕건에게 구원을 요청했다. 이에 왕건은 구원병 1만명을 보냈는데, 이들이 미처 경주에 도달하기도 전에 견훤군이 침략한 것이다. 하지만 이처럼 적을 목전에 두고 술판을 벌일 왕이 있을까. 더구나 한겨울 노천에서 술판을 벌였을까. ‘화랑세기’를 보면 의미심장한 대목이 나온다. 심심치 않게 등장하는 ‘포석사’(鮑石祠), 혹은 ‘포석(鮑石)’이다. 포석‘정’(亭)이 아니라 사당을 뜻하는 포석‘사’(祠)라는 점에 주목해야한다는 일부 학자들의 견해다. ‘화랑세기’에 따르면 이 포석사에는 화랑 중의 화랑으로 추앙받은 문노(文努)의 화상을 모셨다. 문노는 제8대 풍월주(재임 579~582년)였다. 그는 삼국통일 이후 ‘사기(士氣)의 종주(宗主)’ 즉 ‘씩씩한 기운의 으뜸’으로 추앙받았다. 그런 문노의 화상이 포석사에 있었다는 것은 무엇을 뜻하는 것일까. 포석사에서 나라의 안녕을 비는 행사가 열렸던 것은 아니었을까. 포석사에서는 귀족들의 길례(吉禮)도 열렸다. 문노와 윤궁이 혼인할 때는 진평대왕이 친히 포석사에 간 적이 있다. 또 태종무열왕인 김춘추와 김유신의 동생 문희의 혼인식이 열린 곳도 바로 포석사였다. 이런 점에 미뤄 보면 경애왕은 술판을 벌이려 한겨울에 포석정으로 간 것이 아니라, 위기에 빠진 나라의 안녕을 간절히 빌기 위해 왕실과 귀족을 동원해 포석사로 간 것이라는 유추도 가능하다는 게 이들의 주장이다. 곰곰이 생각해보면 ‘삼국유사’ ‘삼국사기’ 기록은 신라를 무너뜨린 역사의 승자 ‘고려’ 때의 것이다. 포석정과 경애왕의 이야기는 새 왕조 탄생의 당위성을 설명하기 위한 도구가 됐을 가능성도 있다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/08/24 00:00 -

서출지-신라 소지왕 목숨 구한 전설의 무대

서출지-신라 소지왕 목숨 구한 전설의 무대쥐는 십이지 가운데 가장 먼저 등장하는 동물이다. 설화에선 어떤 사실을 암시하고, 위험을 미리 감지하는 예지적인 동물로 등장하기도 한다. 삼국유사에 등장하는 ‘사금갑’(射琴匣) 이야기는 쥐가 주인공으로 등장하는 대표적 설화다. ‘거문고 갑을 활로 쏘아라’란 뜻의 사금갑은 ‘둘 죽이고 하나 살리기’, ‘오곡밥 먹는 유래’라는 옛 이야기의 원형이기도 하다. 이 사금갑 설화의 배경이 된 곳이 경주 남산 동쪽자락에 있는 서출지(書出池)다. 사금갑 설화 깃든 작은 연못 삼국유사 기이(紀異)편에는 쥐와 까마귀의 도움으로 신라 21대 소지왕의 목숨을 구한 사금갑 설화가 기록돼 있다. 소지왕 재위 10년(488년) 정월 보름날 천천정(天泉亭) 행차 때의 일이다. 소지왕 앞에 까마귀와 쥐가 몰려와 울더니 쥐가 사람처럼 말했다. “까마귀가 날아가는 곳을 살피시오” 소지왕은 장수에게 명해 까마귀를 뒤쫓게 했다. 장수가 남산 동쪽 기슭 한 연못에 이르렀을 때 한 노인이 봉투를 들고 나타나 왕에게 전하라고 말했다. 봉투 겉에는 다음과 같은 글이 적혀 있었다. ‘열어 보면 두 사람이 죽고 열어 보지 않으면 한 사람이 죽을 것이다.’ 이 봉투를 전해 받은 소지왕은 “한 사람이 죽는 것이 낫다”고 생각해서 열어 보지 않으려 했다. 그러나 점을 치는 일관(日官)은 “두 사람은 보통 사람, 한 사람은 왕”이라고 해석했다. 결국 일관의 뜻을 따라 봉투를 열어 보니 ‘거문고 갑을 쏘아라’고 적혀 있었다. 왕은 궁으로 돌아와 거문고 갑을 향해 활을 쐈는데, 그 안엔 왕비와 정을 통하던 승려가 있었다. 소지왕은 왕비와 승려를 함께 처형하고 죽음을 면했다. 그 덕에 소지왕은 여든세 살까지 장수했다. 이 일 이후 노인이 나타나 봉투를 전해준 못을 서출지라 불렀다고 한다. 서출지는 ‘편지가 나온 연못’이라는 뜻이다. 그리고 매년 정월 첫 쥐날인 상자일(上子日)에는 모든 일을 삼가고 행동을 조심하며, 정월 보름은 오기일(烏忌日, 까마귀 제삿날)이라고 해서 찰밥으로 까마귀에게 공양하는 풍속이 생겼다는 게 삼국유사가 전하는 내용이다. 정월 대보름 약밥도 이곳에서 기원 이 사금갑 설화는 약밥의 유래가 된 이야기로도 유명하다. 정월 보름 까마귀의 은혜를 기리기 위해 검은 밥을 지어 제물로 바쳤는데 그 밥이 약밥이라는 것이다. 이후 찰밥이 약밥을 대신했다. 약밥은 대추, 밤, 잣, 참기름, 꿀, 간장을 섞어 찐 음식이다. 그러나 서민들은 비싼 재료가 들어가는 약밥 대신 쌀, 조, 수수, 팥, 콩으로 오곡밥을 지어먹었다. 홍길동의 저자 허균이 1611년에 쓴 ‘도문대작’(屠門大嚼)엔 특별히 경주의 약밥이 별미라는 기록이 나온다. 도문대작은 조선의 팔도 명물 토산품과 별미 음식을 소개한 책이다. 방풍죽은 강릉, 다식은 안동, 칼국수는 여주라고 소개하면서, 경주에 대해서는 ‘약밥(藥飯): 경주에서는 보름날 까마귀에게 먹이는 풍습이 있다’라고 기록했다. 이 기록을 통해 조선시대에도 까마귀 제사가 이어졌다는 것과 찰밥 대신 약밥을 제삿밥으로 올렸다는 것을 확인할 수 있다. 약밥은 경주가 원조이고 서출지 사건에서 만들어진 유구한 역사를 가진 음식이다. 자연 닮은 이요당, 고즈넉한 운치 더해 서출지는 넓이가 7000㎡ 가량 되는 아담한 연못이지만 주변에 오래된 소나무와 팽나무, 배롱나무가 줄지어 서 있어 운치 있고 아름다운 풍경을 자랑한다. 서쪽 물가엔 소박하게 자리 잡은 ‘이요당’(二樂堂)이란 정자가 있다. 조선 현종 5년 때인 1664년에 임적(任適)이 지은 것이다. 건물 이름은 ‘요산요수’(樂山樂水)에서 취했다. ‘산과 물을 좋아한다’는 의미다. 임적은 가난한 사람들을 많이 도와 덕망이 높았던 인물이라 한다. 가뭄이 심할 때면 물줄기를 찾아 이웃 마을까지 물이 부족하지 않도록 했다 전한다. 정자는 이름처럼 자연을 닮아 있다. 뒤로는 남산이 병풍처럼 둘러쳐져 있고 정자 앞엔 연꽃을 품은 서출지가 그림처럼 펼쳐진다. 정면 4칸, 측면 2칸의 ㄱ자형 정자는 동쪽 정자 다리를 연못 속으로 밀어 넣었다. 정자를 떠받치는 다리를 연못에 밀어 넣어 정자가 자연스럽게 연못의 일부가 되도록 했다. 맑고 깨끗한 물 앞에서 발을 물속에 담그고픈 ‘탁족’의 심리를 정자의 건축구조에 담은 것일지도 모를 일이다. 서출지 남쪽엔 남산동 마을이 높은 남산과 낮은 남산들 사이에 평안히 좌선해 있다. 너른 들이 주는 풍요의 기운과 오래된 마을이 주는 안정감이 느껴진다. 그 속에 어느 텔레비전 프로그램에 나왔다는 식당, 줄 서서 기다려야 한다는 밥집, 현지 사람들이 즐겨 찾는다는 가게가 여럿 있고, 그 사이 남산으로 향하는 숱한 길이 있다. 들을 내다보는 남산경로당을 지나 조금 들어가면 석탑 2기를 만난다. 보물 제124호인 남산동 동서삼층석탑이다. 얼핏 같은 모양으로 보이지만 동탑은 모전석탑의 양식을 계승한 형태이고 서탑은 신라의 전형적인 삼층석탑이다. 석탑 맞은편엔 ‘양피못’(壤避池)이라고 불리는 저수지가 있다. 한때 이곳이 진짜 서출지라는 주장이 있었다. 지금은 현재의 서출지가 진짜라는데 의견을 같이하고 있다. 못 옆에는 임적의 아우 임극을 기리는 산수당(山水堂)이 있다. 서출지가 가장 아름다운 계절은 초여름 저녁이다. 연못엔 연꽃이, 주변에는 배롱나무가 붉은 꽃을 피운다. 이런 풍경 속에서 연못에 비친 이요당의 모습을 바라보고 있으면 한 폭의 그림 속에 빠져드는 느낌까지 받는다. 해가 지고 야간조명이 들어오면 연못에 비친 이요당의 반영은 한층 아름답게 다가온다. 서출지의 야경은 사진작가들의 사진촬영 소재로도 유명하다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/08/10 00:00 -

천룡사 터-국운 함께한 사찰… 절터엔 천년왕조 흔적만 덩그러니

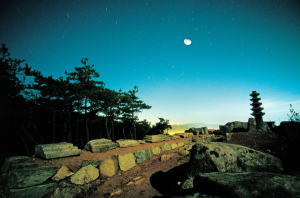

천룡사 터-국운 함께한 사찰… 절터엔 천년왕조 흔적만 덩그러니이곳은 150m나 되는 고갯길인데 아무 변화 없는 가파른 언덕이라 뒤를 보지 말고 꾸준히 올라가야 한다. 지루함과 숨 가쁨을 참고 고원 등성 위에 마지막 발을 딛고 올라섰을 때 천상의 별유천지(別有天地)가 눈앞에 펼쳐지니…, ‘마지막 신라인’으로 불리며 경주에서 평생을 교육자이자 향토사학자로 살았던 윤경렬(1916∼1999) 선생이 경주 남산에 있는 천룡사 터 가는 길을 묘사한 글이다. 경주에서 남산은 서울로 치자면 북악산이나 인왕산쯤에 해당한다. 수도를 지키는 요새인 동시에 그 안에서 삶을 꾸려가던 사람들이 신성시하던 영산이란 점에서다. 남산이란 이름은 신라의 궁성이었던 월성 남쪽에 있다고 해서 붙여졌다. 남산은 남북으로 9㎞가량 길게 뻗어 있는데, 대표적인 봉우리는 북쪽 금오봉(466m)과 남쪽 고위봉(494m)이다. 천룡사 터는 고위봉 아래 해발 400m쯤 되는 곳 넓은 평지에 있다. 윤경렬 선생이 ‘천상의 별유천지’로 묘사한 곳이다. 지금은 복원된 천룡사지 삼층석탑(보물 제1188호)과 몇몇 석재만이 남아 쓸쓸히 자리를 지키고 있다. 창건 주체와 연대에 대해선 의견 분분 ‘삼국유사’에 따르면 천룡사는 ‘수리사’ 또는 ‘고사’(高寺)라고도 불렸다. 정수리, 다시 말해 꼭대기에 있다는 의미에서 붙여진 이름이다. 다음은 또 다른 이름에 대한 유래다. 서로 전하는 말에, 옛날 단월(檀越, 시주하는 사람) 부부가 천녀(天女)와 용녀(女)라는 두 딸을 위해서 절을 세우고 그 이름을 한 자씩 따서 천룡사(龍寺)라고 이름 지었다. ‘삼국유사’ 천룡사조에 등장하는 기록이다. 이름 유래 외에도 이 절을 민간인이 창건했음을 알려주는 대목이다. 하지만 바로 이어지는 대목에선 당의 사신 악붕귀(樂鵬龜)가 ‘이 절을 파괴하면 곧 나라가 망할 것’이라 말했다는 내용이 등장한다. 악붕귀가 신라를 방문한 때는 나당전쟁이 한창 치열하게 전개되던 시기다. ‘삼국유사’ 문호왕법민조에 따르면, 악붕귀는 신라를 살펴보고 오라는 당 황제의 명을 받아 문무왕대인 671년 이후쯤 경주 사천왕사와 망덕사를 방문했다. 이때 천룡사도 다녀간 것으로 추정된다. 천룡사가 호국사찰 또는 국가의 주요 사찰이었음을 짐작하게 하는 대목으로, 민간인이 창건했다는 것과는 다소 상충되는 기록이다. ‘삼국유사’는 또, ‘토론삼한집’이란 문헌을 인용해 “계림의 땅에는 흘러온 두 물줄기와 거슬러 흐르는 한 물줄기가 있는데, 그 물줄기의 두 근원이 하늘의 재앙을 진압하지 못하면 곧 천룡사가 뒤집혀 무너지는 재앙에 이른다고 하였다”고 기록하고 있다. 이 또한 천룡사가 국가적으로 중요한 사찰로 인식되고 있었음을 드러내는 대목이다. 문무왕대에 이미 창건해있었다는 사실도 그대로 믿기는 어렵다. 삼층석탑을 비롯해 절터 발굴 때 나온 석조 유구와 출토 유물의 제작 시기가 모두 통일신라기인 9세기로 추정되기 때문이다. ‘삼국유사’엔 또 “통일신라 말기에 폐사된 것을 1040년(고려 정종 6년)에 최승로(崔承老, 927~989)의 손자 최제안(崔薺顔, ?~1046)이 수리하고 석가만일도량(釋迦萬日道場)을 설치했다”는 기록도 등장한다. 이런 상황을 종합적으로 고려해보면 천룡사는 통일신라 하대인 9세기쯤 창건됐을 가능성이 높다. 다만 고려 초 이 절의 중창을 즈음해 중국식 풍수를 논하는 이가 악붕귀의 권위를 빌려 천룡사의 격을 높이고자 한 것으로 학계는 추정하고 있다. 조선 중기까지 명승지로 이름 떨쳐 1668년 5월 17일. 때때로 흐렸다가 맑았다. 아침식사 뒤에 출발하여 20여 리를 가서 금오산(남산)에 있는 개선사에 이르러 잠시 쉬면서 절에 있는 충신스님과 함께 이야기를 나누다가 이내 충신을 데리고 걸어서 뒤쪽 봉우리를 넘었다. 노비 두 명에게 말을 몰고 짐을 짊어지고 먼저 천룡사에 가서 기다리게 하였다. (중략) 태양이 몹시 내리 쬐어 등에 땀이 흐르고 호흡이 급해져서 열 걸음을 가서 한 번 쉬면서 10여 리를 간신히 가서 절에 도착하였다. 스님 묘혜와 도신 등이 나와 맞이하였고 공루에 앉으니 서늘한 기운이 들어왔다. 불존 지초스님이 나와 보았고, 정원이 인도하여 불존 방에 이르러 저녁 식사한 뒤에 이내 잤다. 천룡사는 다른 곳에는 없는 볼거리가 있었고, 절 뒤쪽에 있는 바위 봉우리는 매우 수려하였다. 스님의 성품 또한 좋았다. 조선 중기 유학자 우담 정시한(1625~1707)이 쓴 천룡사에 관한 기록이다. 그는 숙종 때인 1686년 3월부터 1688년 9월까지 강원도·경상도·전라도·충청도 등의 명산고찰을 답사한 뒤 그 내용을 ‘산중일기’란 책에 담았다. 위의 기록도 ‘산중일기’에 담긴 내용의 일부다. 비슷한 시기 이곳에선 불교 경전도 간행됐다. 전해오는 ‘묘법연화경’ 중에 ‘강희 27년(숙종 14년, 1688년) 천룡사에서 간행했다’는 내용의 간기(刊記)가 남아 있다. 실제로 2016년 화랑문화재연구원의 발굴조사에서 경판(經板)을 새기고 그것을 보관했던 건물로 추정되는 조선시대 대형 건물터가 이곳에서 확인되기도 했다. 정리해보면 천룡사는 통일신라 하대인 9세기쯤 창건돼 1040년 이전 어느 시점에 크게 훼손됐다가 고려 때 최제안이 중수했다. 이후 조선 중기, 적어도 숙종 14년(1688)까지는 명사들의 방문이 이어지며 명승지로 이름을 떨쳤다. 특히 조선 중기엔 불교 경전을 제작할 정도로 사세가 높았다. 이후 조선 후기에 들어 점차 쇠퇴하다 폐사됐을 것으로 추정된다. ‘천상의 별천지’에 남은 삼층석탑 이곳은 지금까지 다섯 차례 발굴 조사가 이뤄졌다. 1990년 동국대 경주캠퍼스(현 WISE캠퍼스) 박물관은 탑 터와 그 주변에 대한 발굴조사를 벌여 여러 점의 불상을 출토했고, 이듬해인 1991년엔 삼층석탑을 복원했다. 1996년부터 1997년까지는 국립경주문화재연구소가 발굴조사를 벌여 절터 일부 구역에서 11개의 건물터를 확인했고, 금당(金堂)을 3차례에 걸쳐 수리한 사실을 확인했다. 13~16세기에 이르는 청자 조각과 다량의 분청사기 조각도 수습했다. 2004년엔 국립경주문화재연구소가 실시한 경주 남산 정밀학술조사를 통해 천룡사 터 주변에서 청동기시대 유적을 확인했고, 2006년 발굴조사에선 복원된 삼층석탑 가운데 탑의 1층 일부 부재도 발견했다. 2016년에는 앞서 언급한 화랑문화재연구원의 발굴조사가 이뤄졌다. 현재 복원된 삼층석탑 주변엔 석조 석등, 맷돌 등 각종 석재 유물이 흩어져 있다. 이곳에선 고위산 정상부가 보이는데 정상에서 산 아래로 길게 뻗은 바위가 천룡바위다. 천룡사지와 계곡 하나를 사이에 두고 용장사에 머물고 있던 김시습은 이곳에 와서 ‘천룡사에서 옛 일을 회상하다’(天龍寺感舊)란 시를 지었다. 최제안이 천녀와 용녀라는 두 여인에게 수명장수 축원하기 위하여 절을 중건하였네 지난 일 이미 속세의 한바탕 꿈이 되었건만 부질없이 산새만 여전히 시끄럽게 울어대네 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/07/20 00:00 -

경주 남산 용장사지, 삼층석탑 앞에 서면… ‘남산 답사의 절정’ 눈앞에

경주 남산 용장사지, 삼층석탑 앞에 서면… ‘남산 답사의 절정’ 눈앞에용장골은 남산을 대표하는 두 봉우리 고위봉(494m)과 금오봉(466m) 사이에 난 계곡답게 가장 깊고 크다. 금오봉 남동쪽 용장골 방향으로 10분 정도 거리에 있는 용장사지는 조선시대 생육신으로 널리 알려진 매월당 김시습(金時習, 1435~1493)의 자취가 남아있는 곳이다. 그는 이곳에 있었던 용장사에서 은둔하며 우리나라 최초의 한문소설 ‘금오신화’(金鰲神話)를 집필했다. 지금은 바위 절벽에 기묘하게 터를 잡은 삼층석탑과 삼륜대좌불, 마애불만이 쓸쓸히 남아 있다. 조선팔도 떠돌던 김시습 멈춰 세운 곳 세종이 감탄한 천재소년 김시습은 유학자이면서 불교에 매료돼 설잠(雪岑)이란 법명을 짓고 출가했다. 세조가 왕위에 올랐다는 소식을 듣고 삼각산 중흥사에서 읽던 책을 불태우고 승려가 된 그는 10년간 전국을 떠돌다 31세에 이곳 용장사에 자리를 잡았다. 토굴을 짓고 그 앞에 매화를 심었다. 아마 남쪽 지방을 떠돌며 매화를 만나 매력에 빠진 듯하다. 그의 대표적인 호 또한 ‘매월당’(梅月堂)이다. 용장사에서 그는 이런 시를 지었다. 그의 시문집 ‘매월당시집’(梅月堂詩集) 권12 ‘유금오록’(遊金鰲錄)에 실려 있는 ‘용장사의 장경실에서 지내며 감회가 일어나다’(居茸長寺經室有懷)란 작품이다. 용장산 골짜기 그윽하여 (茸長山洞窈) 찾아오는 사람 보이지 않네 (不見有人來) 가는 비는 시내 대나무를 흔들고 (細雨移溪竹) 비낀 바람은 들매화를 감싸네 (斜風護野梅) 작은 창 아래에서 사슴과 졸고 (小窓眠共鹿) 마른 의자에 재처럼 앉았네 (枯椅坐同灰) 어느새 초가 처마 가에선 (不覺茅簷畔) 뜰 꽃이 떨어졌다 또 피었네 (庭花落又開) ‘동경잡기’엔 “매월당의 사당은 금오산의 남쪽 동구(東邱)에 있다. 그곳은 용장사의 옛터로 김시습이 노닐던 곳이다. 김시습은 국내의 명산을 두루 편력하여 발길이 닿지 않은 곳이 없었다”라는 내용이 실려 있다. 나라 안의 모든 곳을 답사한 김시습이 가장 살만한 곳으로 여기고 사랑했던 곳이 경주의 금오산, 다시 말해 경주 남산이다. 짐작처럼 ‘금오신화’는 남산에서 씌어졌다. 그는 이 금오산에서 서른한 살부터 서른일곱에 이르는 인생의 황금기를 보내며 우리나라 최초의 한문소설로 불리는 ‘금오신화’를 썼다. 그리고 ‘유금오록’을 남겼다. 유금오록은 경주 일대의 고적을 돌아본 감회를 문학적으로 형상화한 기행시집이다. 물론 김시습이 7년 동안 머물렀다는 용장사의 금오산실(金鰲山室)은 흔적조차 남아 있지 않다. 그럼에도 매월당의 체취를 느끼려는 탐방객의 발길은 꼬리를 문다. 석탑과 불상…자연과 어우러진 명작 ‘삼국유사’에 따르면 신라 경덕왕대 유가종(瑜伽宗)의 덕이 높은 승려 대현(大賢)이 남산 용장사에 기거했는데, 거기에 있던 미륵석조장육상 둘레를 돌면 불상이 대현을 따라 얼굴을 돌렸다고 한다. 이를 근거로 학계는 용장사가 경덕왕대 이전부터 있던 사찰로 추정하고 있다. 일제강점기 이곳에서 ‘용장’(茸長)이라는 글자가 새겨진 기와가 출토되면서 이곳이 용장사 터였다는 사실을 확인하게 됐다고 한다. 현재 용장사 터엔 옛날 절에서 사용했을 것으로 추정되는 여러 석재와 석조여래좌상(보물 제187호), 마애여래좌상(보물 제913호), 삼층석탑(보물 제186호)이 남아 있다. 석조여래좌상은 삼층석탑형 대좌 위에 안치돼 있는데, 머리 부분은 사라지고 없는 상태다. 1923년에 대좌에서 굴러 떨어진 것을 복구하였다고 하며, 1932년 다시 굴러 떨어진 것을 그해 11월에 제자리에 올려놓았다고 한다. 이 석조여래좌상을 ‘삼국유사’에 나오는 미륵석조장육상으로 보는 견해도 있다. 마애여래좌상은 석조여래좌상 옆 암벽에 새겨져 있다. 연화대 위에 책상다리를 한 자세를 하고 있는데, 좌상 왼쪽에 10여 자 정도 글이 새겨져 있으나 알아보기가 어렵다. 삼층석탑은 통일신라시대에 조성된 것으로 추정된다. 이후 어느 시점에 절이 폐쇄됐고 1922년에 무너진 석탑을 다시 세웠다고 전한다. 이후 국립경주문화재연구소가 1922년 복원한 삼층석탑의 기단이 제대로 맞지 않는다는 점을 확인한 뒤 2001년 북쪽 기단석을 남쪽으로, 동쪽 기단석을 서쪽으로 각각 위치를 조정해 지금의 모습으로 복원했다. 곳곳에 스민 매월당의 자취 산 중턱 벼랑 끝에 우뚝 솟은 삼층석탑은 통일신라의 전형적인 삼층석탑 모습을 하고 있다. 거대한 바위산 전체를 하층기단으로 삼고 그 위에 이층기단을 쌓은 뒤 삼층의 탑신과 옥계석을 얹어 놓았다. 4.5m 높이의 석탑 바로 아래는 아찔한 절벽이고 깊은 계곡이다. 마치 수미산 꼭대기에 탑을 세운 듯한데, 계곡 아래서 보면 마치 하늘에 떠 있는 것처럼 보인다. 감탄사가 절로 나오는, 남산 답사의 감흥이 절정에 이를 만한 풍경이다. 석탑이 하늘로 오르고자 했던 신라인의 마음이라면 그 아래쪽 석조여래좌상은 하늘의 부처님이 땅 위로 내려오는 인상을 준다. 원반 모양의 세 돌받침(삼륜대좌)에 머리가 없는 좌불이 얹혀 있는 형상이 인상적이다. 몸체만 남아 있는 석조여래좌상의 왼쪽 바위벽에는 8세기 중엽의 사실주의 불상의 형태를 보여주는 마애여래좌상이 연꽃 위에 앉아 있다. 마애여래좌상은 용장골 너머의 들녘을 향해 있는데 양어깨에서 가지런하게 흘러내린 옷자락은 속이 다 비칠 것 같은 얇은 느낌으로 촘촘히 주름져 있다. 삼륜대좌불과 마애여래좌상을 지나 조금 더 내려서면 자연 암반의 석등대석과 김시습의 발자취가 서린 용장사 법당 터를 만난다. 석등대석 지점에서 올려다보면 울창한 나무 사이로 하늘을 받치고 서 있는 듯한 삼층석탑이 한눈에 들어온다. 대숲과 솔숲을 따라 하산하다 설잠교를 지나 만나는 반석에서 다시 고개를 돌려 뒤를 돌아본다. 삼층석탑이 까마득하다. 천하를 떠돌다 금오산에 정착해 시를 벗하며 살다, 부여 무량사에서 열반한 매월당의 모습이 아른거린다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/07/06 00:00 -

경주 남산 늠비봉, 벼랑 위 오층탑 앞에 서면…서라벌이 한눈에

경주 남산 늠비봉, 벼랑 위 오층탑 앞에 서면…서라벌이 한눈에경주시가지 남쪽에 있는 남산은 남북으로 길게 뻗어 있다. 북쪽의 금오봉(466m)과 남쪽의 고위봉(494m) 두 봉우리를 잇는 산과 계곡 전체를 남산이라고 부른다. 이곳은 150곳의 절터와 4곳의 산성터, 120여구의 석불, 90여기의 석탑 등이 산재해 일찍부터 ‘노천 박물관’이란 별칭을 얻었다. 남산엔 큰 울림을 주는 석탑 두 기가 있다. 금오봉을 기준으로 남쪽으로는 용장사지 삼층석탑이 있다. 거대한 바위를 하층기단으로 삼은 삼층석탑과 그 주변 풍경과의 조화는 보는 이의 탄성을 자아낸다. 많은 이들이 용장사지 삼층석탑을 남산 답사의 ‘절정’으로 꼽는 이유다. 금오봉 북쪽에도 용장사지 삼층석탑에 버금가는 탑이 하나 있다. 늠비봉 정상 끄트머리 홀로 외롭게 서 있는 늠비봉 오층석탑이다. 이 탑 또한 산위 자연석에 맞춰 기단을 만들어 세웠다는 공통점이 있다. 문화재로 지정되진 않았지만 남산에서 유일한 오층탑이자 경주에서 보기 드문 백제계 석탑 양식을 하고 있다는 점에서 의미가 있다. 배리 윤을곡 마애불좌상 늠비봉 오층석탑을 보기 위한 여정은 포석정에서 시작한다. 포석정에서 남산 국립공원 안내소를 지나 500여m를 더 가면 ‘윤을곡 마애불좌상 70m’라고 적힌 팻말을 만난다. 왼편 산비탈로 이어진 좁은 오솔길을 지나면 큰 바위 2개가 ‘ㄱ’자형으로 맞물려 있다. 삼신바위라고도 불리는 이 바위엔 불상 3구가 새겨져 있다. ‘배리 윤을곡 마애불좌상’이다. 보통의 마애불은 한 바위 면에 삼존불을 새긴다. 여기는 바위 정면 바위에 두 불상, 측면 바위에 한 불상을 새겨놓았다. 이런 특이한 불상 배치로 인해 삼존불이라 하지 않는다고 한다. 바라보는 이의 시점에서 정면 바위 두 불상 중 오른쪽 불상을 기준으로, 양쪽 끝에 있는 두 불상은 왼손에 크고 둥근 약그릇을 들고 있어 중생의 질병을 고쳐주는 약사불이다. 가운데 불상은 무엇을 형상화한 것인지 의견이 분분하다. 기법 면에선 왼쪽 약사불은 불상을 바깥 테두리를 깊게 파서 입체적으로 도드라지게 표현해 부조에 가까운 반면, 나머지 두 불상은 주변을 얕게 파내고 불상을 넓고 평평하게 표현해 선각에 가깝다는 점에서 차이가 있다. 그러나 세 불상은 전체적인 비례나 조각의 세부 기법이 유사해 같은 시기에 만든 것으로 학계는 추정한다. 예전엔 이 마애불을 고려시대에 제작된 것으로 봤다. 그러나 가운데 불상 왼편에 ‘태화 9년 을묘(太和 九年 乙卯)’라고 새긴 명문이 확인되면서, 학계는 신라 42대 흥덕왕 때인 835년에 조성된 것으로 추정하고 있다. 학계의 추정대로 835년 제작된 게 맞다면 이 마애불은 현재 남아 있는 삼불형식 마애불 가운데 가장 오래된 작품이 된다. 불상 삼존으로 구성된 삼불형식은 통일신라 이전의 작품은 아직 발견되지 않았다. 불상을 새긴 835년은 흥덕왕 재위 10년, 그가 병들어 죽기 1년 전이다. 그는 형님인 41대 헌덕왕과 쿠데타에 가담해 조카 애장왕을 죽였다. 형님이 왕위에 오른 뒤 죽자 왕이 되었는데 2개월 만에 장화왕비가 죽었다. 재위 6년에는 아들 김능유가 중국에 갔다 돌아오다 풍랑을 만나 죽는 불운을 겪는다. 그해에 또 지진, 다음 해는 심하고 오랜 가뭄으로 흉년이 들어 곳곳에 도적 떼가 습격하던 시절이었다. 재위 8년에는 온 나라가 기근에 시달려 굶어 죽는 민중이 속출한다. 삶이 죽음보다 고통인 이 시기에 헐벗고 병들고 가난한 아픔을 달래줄 역할로 이렇게 새겼을 것이다. 무슨 아름답고 세련된 불상이 필요하겠는가. 세 부처의 모습에서 힘든 시절을 살았던 신라인의 모습이 아른거린다. 포석곡 제5사지 마애여래좌상 윤을곡 마애불좌상을 보고 내려와 길을 따라 1㎞ 정도 오르면 ‘포석곡 제5사지 마애여래좌상’ 이정표를 만난다. 안내판을 따라 마애여래좌상을 만나러 가는 오른쪽 산길은 ‘부흥골’, ‘부엉골’ 등으로 불린다. 낮에도 부엉이가 우는 깊은 산골이라 해서 이 같은 이름이 붙었다. 이마에 땀이 맺힐 무렵이면 불상이 새겨져 있을 법한 넓고 커다란 바위를 만나게 된다. 예상대로 바위 중간에 얕은 선각으로 표현한 마애불이 고요히 앉아 있다. 포석곡 제5사지 마애여래좌상이다. 부처가 바라보고 있는 부흥골은 이름처럼 대낮에도 부엉새 우짖는 소리가 들릴 법한, 골짜기의 깊이가 느껴진다. 바위에 새긴 불상 높이는 1m쯤 되는데 온통 황금색이다. 바위의 붉은 면에 불상을 새겼기 때문이다. 이런 이유로 이 마애여래좌상은 ‘황금마애불’, ‘황금부처’ 등으로도 불린다. 특히 해가 질 무렵 석양이 이곳을 비추면 불상의 얼굴과 어깨 부분이 황금으로 덧칠한 것처럼 보여 보는 이를 황홀경에 빠뜨린다고 한다. 불상을 새긴 바위 형태가 감실 모습을 하고 있는 점도 독특하다. 불상에 빗물이 흘러내리지 않도록 바위 윗부분이 거대한 처마처럼 앞으로 툭 튀어나와 있다. 다시 원래 산길로 돌아온 뒤 늠비봉 오층석탑을 향해 조금 오르면 부흥사(富興寺)가 있다. 대웅전, 삼성각, 요사채로 돼있는 이 절은 1971년 세워졌다고 하는데, 주변에 큰 석탑 옥개석 한 개가 놓여 있는 걸로 미뤄 옛 절터에다 새로 지은 절로 추정된다. ‘大雄殿’(대웅전)이라고 적힌 현판 글씨는 유명한 학승 탄허(呑虛) 스님(1913~1983)이 쓴 것이라고 한다. 검은 판에 흰색으로 쓴 글자는 빛이 바랬지만, 탄허 스님을 닮은 듯 힘차고 꼿꼿하다. 늠비봉 오층석탑 부흥사 앞 나직하게 솟은 봉우리가 늠비봉이다. 늠비봉 끄트머리 바위 위에 늠비봉 오층석탑이 외롭게 서 있다. 주변에 흩어져있던 석탑 부재를 모아 2002년 복원했다고 한다. 높이는 6~7m 정도 된다. 금오봉 남쪽으로는 용장사지 삼층석탑이, 북쪽으로는 늠비봉 오층석탑이 극적인 울림을 준다. 사실 신라엔 삼층탑이 대다수다. 오층탑은 나원리와 장항리에서 간혹 보이지만 남산에서는 늠비봉 오층석탑이 유일하다. 늠비봉 오층석탑은 옥개석 지붕돌이 얕아 백제 정림사지 오층석탑을 떠올리게 하는데, 이런 이유에서 일부 사람들은 이 탑을 백제 장인의 작품으로 본다. 어쩌면 백제가 망하고 그 주민들이 이주해 와서 고향에 대한 그리움과 망국의 한을 담아 만들었는지도 모를 일이다. 그래선지 이 탑을 보고 있으면 백제를 바라보는 망향의 탑 같다는 생각이 들어 쓸쓸함이 인다. 탑에서 내려다보는 주변 경관은 멀리 경주 시내와 배반들이 함께 펼쳐지면서 시원하고 아름답다. ‘경주 남산 10경’을 꼽는다면 그 중 하나라고 극찬해도 지나치지 않을 풍경이다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/06/22 00:00 -

고선사 터-절터는 물에 잠기고 탑만 쓸쓸히 남았네

고선사 터-절터는 물에 잠기고 탑만 쓸쓸히 남았네국립경주박물관 뒷마당 한 구석엔 잘 생긴 석탑 한 기가 서 있다. 탑은 마을을 지키는 아름드리 당산나무처럼 든든하고 당당하게 관람자를 맞는다. 육중한 무게감과 경쾌한 상승감이 조화를 이룬 이 탑은 아는 사람만 안다는 명작, 경주 고선사지 삼층석탑(국보 제38호)이다. 원효대사가 머물렀던 사찰 고선사 고선사 탑을 이야기할 때면 늘 감은사 쌍탑도 함께 언급된다. 통일신라 삼층석탑의 전형은 감은사 탑과 고선사 탑에서 시작해 석가탑으로 완성됐기 때문이다. 하지만 고선사 탑은 감은사지 석탑에 비해 주목을 받지 못했다. 탑이 원래 있던 자리를 떠난 게 가장 큰 이유였다. 탑이 있던 고선사(高仙寺)는 감은사가 있는 동해로 향하는 길목, 토함산 북쪽 자락에 있었다. 신라 신문왕(681~692) 때 원효대사가 머물렀던 사찰이다. 창건연대는 알려져 있지 않으나 신라 29대 무열왕 이전에 창건된 것으로 추정된다. 1914년 원효의 일대기가 새겨진 서당화상비(誓幢和尙碑)의 깨어진 아랫부분이 절터에서 수습돼 고선사의 내력이 밝혀지게 됐다. 원효는 어릴 적 이름이 서당(誓幢)이어서 서당화상으로 불렸다. 원효는 신라 출신의 위대한 승려이자 사상가였다. 그는 현재 경산시에 해당하는 압량군 남쪽 불지촌에서 태어나 15세 무렵에 출가했다. 그는 의상대사와 함께 중국 유학을 가던 도중 해골에 고인 물을 마시고 큰 깨달음을 얻어 발걸음을 돌렸다고 한다. 이후 수행과 저술에 힘쓰는 한편, 요석공주와 인연을 맺어 설총을 낳았고, 하층민들과 어울리며 그들의 교화를 위해 노력했다. 서당화상비는 9세기 초 애장왕 때 원효대사의 손자 설중업이 세운 것이라고 한다. 이후 어느 시점에 파손된 이후 1914년 고선사 터에서 아랫부분이, 1960년대에 경주시내 민가에서 윗부분 일부가 발견됐다. 이 비석을 받쳤던 귀부는 고선사지 삼층석탑 옆에 전시돼 있다. 비문은 33줄이며 한 줄에 61개의 글자가 있던 것으로 추정된다. 비문은 ‘십문화쟁론’을 비롯한 대표적인 저술서의 성격, 수학과정과 행적, 입적한 장소와 시기, 비석의 건립과 추모사업 등의 내용을 담고 있는데, 원효 연구의 중요한 자료로 평가되고 있다. 고선사가 언제 폐사되었는지는 알 수가 없다. 다만 ‘고려사’에 따르면 현종 12년(1021년) 고선사의 금란가사와 불정골 등을 내전에 두었다는 기록이 있어, 이때까지만 해도 이 절의 법등이 이어졌을 것으로 추정된다. 감은사지탑 잇는 통일신라 초기 석탑 고선사지 삼층석탑은 2층으로 된 기단 위에 3층의 몸돌과 지붕돌로 구성된 높이 9m 규모의 탑이다. 건립 연대는 명확히 알 수 없지만, 제작 양식이 통일신라 초기 석탑 형태라는 점과 서당화상비에 드러난 내용으로 추정해 볼 때 원효대사가 입적한 686년(신라 신문왕 6년) 쯤 탑이 세워졌을 것으로 학계는 추정한다. 이 탑은 조형적으로 웅장하고 아름다운데다 보존 상태가 양호하고 경주 감은사지 동·서 삼층석탑을 잇는 가장 초기 석탑 중 하나라는 점 등의 사료로서의 가치도 높아 오래 전인 1962년 국보로 지정됐다. 고선사지 삼층석탑을 처음 본 이들 상당수는 “압도하는 힘을 지녔다”고 입을 모은다. 하지만 그건 규모가 크기 때문만은 아니다. 그 힘의 원천은 크기와 더불어 돌의 힘에 있다. 만약 같은 크기의 목조건물이었다면 이러한 힘은 쉽게 얻지 못했을 것이다. 예부터 돌은 영원성과 신성성으로 사람을 휘어잡곤 해 기념비적인 건축물에서 자주 사용됐다. 청동기시대 고인돌을 비롯해 사람들의 소원을 들어주는 선바위까지 무척 다양하다. 우리나라에서 석탑을 많이 만든 건 화강암이 풍부해서이기도 하지만 돌 특유의 영원성과 신성성도 한몫했을 것이다. 큰 덩치가 주는 힘을 감동으로 바꾸기 위해선 성공적인 안정감과 상승감이 필요했다. 보는 이들이 안정감을 느끼면서 부처가 있는 하늘로 오르는 듯한 상승감을 얻기 위해선 무엇보다 뛰어난 비례와 균형이 뒷받침돼야 한다. 이 탑의 기단부는 너무 넓어 퍼져 보이거나 너무 높아 위태롭게 보이지 않도록 적당한 넓이와 높이로 만들어졌다. 기단부 아랫부분부터 1층 지붕돌을 지나 3층 지붕돌에 이르기까지 탑은 일정한 비율로 줄어들어 이등변 삼각형을 그어보면 탑이 그 안에 쏙 들어간다. 치밀하게 계산된 비례와 균형을 통해 탑을 본 사람들은 땅에 튼튼하게 뿌리를 내리면서도 경쾌하게 하늘로 올라가는 듯한 느낌을 받는다. 지금은 사라진, 하늘을 향한 찰주까지 남아있었다면 그 느낌은 더욱 강했을 지도 모르겠다. 물에 잠긴 고선사 만나는 덕동호 둘레길 이곳 탑이 제자리를 떠난 것은 1975년의 일이다. 경주 일원에 생활용수와 농업용수를 공급하기 위한 덕동댐이 지어지면서 절터는 물에 잠겼다. 앞서 발굴조사가 이뤄졌고 석탑은 절에 남아있던 주춧돌·장대석 등 여러 사찰 부재와 함께 경주박물관으로 옮겨졌다. 석탑이 고향을 잃었을 때 암곡동 골짜기 아랫마을 주민도 고향을 잃었다. 댐 건설을 위해 많은 주민이 고향을 내어 준 것이었다. 이후 일부 주민들은 다른 곳으로 이주하고, 일부는 마을 인근 산기슭으로 올라와 다시 터를 잡았다고 한다. 고선사지 삼층석탑을 봤다면, 차량으로 둘러볼 수 있는 덕동호 둘레길 방문을 권한다. 이 길은 물에 잠긴 고선사를 상상하며 한적한 시골 마을 풍경을 즐기기에 그만인 곳이다. 보문관광단지를 기점으로 15㎞ 정도 이어지는 길 가운데 호수 동쪽을 감싸고 도는 6㎞ 구간이 특히 아름답다. 산기슭에 옹기종기 모여 터를 잡은 집들이 운치를 더한다. 운이 좋다면 시골 촌로가 펼쳐놓는 옛 마을 이야기도 들어볼 수 있다. 오래오래 숨겨두고 혼자 즐기고픈 길이다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/06/09 00:00 -

영묘사 터(下)-‘신라의 미소’로 불리는 얼굴무늬 수막새 출토

영묘사 터(下)-‘신라의 미소’로 불리는 얼굴무늬 수막새 출토도톰한 입술, 크고 시원한 눈매, 미간 사이로 자연스럽게 흘러내리는 콧대. 위로 살짝 들어 올린 여인의 입꼬리에선 수줍은 듯 해맑은 미소가 묻어난다. 수막새 기와 끝 둥근 공간에 눈·코·입만으로 1400여년 전 신라 여인의 미소를 절묘하게 표현했다. ‘신라의 미소’란 수식어로 널리 알려진, 보물 제2010호 ‘얼굴무늬 수막새’다. 이 얼굴무늬 수막새는 지름이 11.5㎝로 손바닥에 쏙 들어올 정도의 아담한 크기다. 온전한 형태였다면 14㎝의 크기로 추정된다. 학계는 이 수막새의 제작 시기를 7세기쯤으로 판단한다. 수막새는 추녀나 담장 끝에 기와를 마무리하기 위해 사용된 둥근 형태의 와당이다. 틀로 찍지 않고 손으로 빚은 이 독특한 얼굴무늬 수막새는 왼쪽 하단 일부가 사라졌으나 이마와 두 눈, 오똑한 코, 잔잔한 미소와 두 뺨의 턱선이 조화를 이룬 자연미가 돋보인다는 평가를 받고 있다. 문화재청은 2018년 얼굴무늬 수막새를 보물로 지정할 당시 “신라의 우수한 와당 기술이 집약된 대표작”이라며 “기와가 단독으로 보물로 지정되는 것은 이번이 처음”이라고 의미를 부여했다. 이 얼굴무늬 수막새가 출토된 곳이 바로 영묘사 터다. 도톰한 입술, 크고 시원한 눈매, 미간 사이로 자연스럽게 흘러내리는 콧대. 위로 살짝 들어 올린 여인의 입꼬리에선 수줍은 듯 해맑은 미소가 묻어난다. 수막새 기와 끝 둥근 공간에 눈·코·입만으로 1400여년 전 신라 여인의 미소를 절묘하게 표현했다. ‘신라의 미소’란 수식어로 널리 알려진, 보물 제2010호 ‘얼굴무늬 수막새’다. 이 얼굴무늬 수막새는 지름이 11.5㎝로 손바닥에 쏙 들어올 정도의 아담한 크기다. 온전한 형태였다면 14㎝의 크기로 추정된다. 학계는 이 수막새의 제작 시기를 7세기쯤으로 판단한다. 수막새는 추녀나 담장 끝에 기와를 마무리하기 위해 사용된 둥근 형태의 와당이다. 틀로 찍지 않고 손으로 빚은 이 독특한 얼굴무늬 수막새는 왼쪽 하단 일부가 사라졌으나 이마와 두 눈, 오똑한 코, 잔잔한 미소와 두 뺨의 턱선이 조화를 이룬 자연미가 돋보인다는 평가를 받고 있다. 문화재청은 2018년 얼굴무늬 수막새를 보물로 지정할 당시 “신라의 우수한 와당 기술이 집약된 대표작”이라며 “기와가 단독으로 보물로 지정되는 것은 이번이 처음”이라고 의미를 부여했다. 이 얼굴무늬 수막새가 출토된 곳이 바로 영묘사 터다. 일제강점기 일본 의사가 구입 이 얼굴무늬 수막새는 하마터면 영영 잃어버릴 뻔했던 드라마 같은 사연을 간직하고 있다. 일제 강점기인 1930년대 초(1933년에서 1934년 사이로 추정) 경주 야마구치(山口)의원에서 의사로 일하던 다나카 도시노부(田中敏信, 1908~1993)는 흥미로운 소식을 들었다. 경북 경주 사정동에서 독특한 와당인 수막새 한 점이 발견됐고, 일본인 골동품상인 구리하라(栗原)에게 넘어갔다는 것이었다. 당시 수막새를 발견한 장소가 지금은 영묘사 터로 추정되는 ‘사적 제15호 흥륜사지’였다. 목조건축에서 지붕의 기왓골 끝에 얹는 수막새의 무늬는 대개가 연꽃인 경우가 많다. 그러나 이 수막새에는 사람의 얼굴이 그려져 있었다. 1933년 한국으로 건너와 의사로 일하며 경주에서 출토되는 골동품을 수집하던 20대 중반의 청년의사 다나카는 구리하라의 가게로 달려가 주저 없이 100원을 주고 이 수막새를 구입했다. 당시 기와집 한 채 값이 1000원 정도였다고 한다. 이 같은 내용은 1934년 6월 조선총독부 기관지인 ‘조선’ 제229호에 ‘신라의 가면화’란 이름으로 사진과 함께 실렸다. 오사카 로쿠손(大坂六村)이라는 필명으로 발표된 이 글을 쓴 이는 훗날 조선총독부박물관 경주분관(지금의 국립경주박물관) 관장을 지낸 오사카 긴타로(大坂金太郞·1877~1974)였다. 오사카 긴타로는 1915~1930년 사이 경주 공립보통학교(지금의 계림초)에서 교사와 교장으로 근무하다 정년퇴임했다. 이후 1932년 국립부여박물관의 전신인 조선총독부 박물관 부여분관장으로 역임했고, 1934년 경주분관으로 돌아온 뒤 1938년부터 해방이 될 때까지 제3대 경주분관장을 지냈다. 총독부 기관지 ‘조선’에 얼굴무늬 수막새를 소개한 1934년 6월은 오사카가 부여에서 경주분관으로 복귀한 직후였다. 종적 감춘 지 30여년 만에 귀향 이 수막새는 3개월 뒤인 1934년 9월 하마다 고사쿠(濱田耕作, 1881~1938)와 우메하라 스에지(梅原末治, 1890~1983)의 보고서 ‘신라 고와 연구’에 다시 한 번 소개된 이후 자취를 감춘다. 소장자인 다나카가 1940년 일본으로 돌아간 탓이다. 이후 그는 태평양전쟁이 한창이던 1944년까지 필리핀 전선에서 군의관으로 복무했다. 다나카는 1940년 귀국 때 얼굴무늬 수막새도 함께 가져간 것으로 추정된다. 물론 다나카가 1940년 이전에 일본으로 옮겨놓았을 가능성도 있다. 어쨌든 하나밖에 없는 이 독특한 수막새는 고향땅인 경주에서 자취를 감추게 된 것이다. 그러곤 사람들의 기억 속에서 잊혔다. 24년이 흐른 1964년 이 수막새를 기억하고 있던 이가 있었다. 당시 국립박물관 경주분관의 박일훈(1913~1975) 관장이었다. 박 관장은 1927년 5월부터 1929년 3월까지 경주공립보통학교를 다녔다. 얼굴무늬 수막새를 소개한 오사카 긴타로는 이 무렵 이 학교의 교사였고, 박 관장과는 스승과 제자 사이였다. 이런 인연으로 박 관장은 스승이 관장으로 있던 경주분관(박물관)에서 근무하게 된다. 1964년 박 관장은 일본에 있는 오사카로부터 한 통의 편지를 받는다. 신라사 연구 협조에 관한 내용이었다. 이후 두 사람은 이따금씩 편지를 주고받게 됐고, 그 과정에서 박 관장은 수막새의 존재를 기억해냈다. 이후 박 관장은 1967년 일본을 방문하면서 오사카에게 수막새의 소재를 확인해달라고 부탁했다. 오사카는 수소문 끝에 소장자인 다나카 도시노부의 소재를 찾는 데 성공했다. 다나카가 후쿠오카의 기타큐슈에서 병원을 운영하고 있으며 수막새를 그대로 간직하고 있다는 사실을 알아낸 것이었다. 소식을 전해들은 박 관장은 오사카에게 “한국에 하나뿐인 얼굴무늬 수막새인 만큼, 기증이 성사될 수 있도록 주선해 달라”고 부탁했다. 오사카도 적극 협조하기로 약속했다. 그는 다나카에게 수차례 기증을 권유하는 편지를 쓰고 직접 만나 설득하는 노력을 기울였다. 박일훈은 1972년 2월 일본 방문 길에도 스승 오사카를 만나 거듭 부탁을 했다. 오사카 또한 끝까지 노력하기로 약속했다. 9년에 걸친 이들의 간절한 요청은, 드디어 다나카의 마음을 움직였다. 다나카는 그해 10월 직접 경주박물관으로 찾아와 “마음속에 감명을 주는 인면와(人面瓦)를 제작한 와공을 생각하며 신라 땅에 안식처를 제공하고자 경주박물관에 기증합니다”라는 기증서와 함께 수막새를 기증했다. 화랑연수원 건물에 깃든 ‘명작의 비밀’ 얼굴무늬 수막새 기증은 박 관장과 오사카의 9년에 걸친 간절한 노력과 설득의 결과였다. 하지만 소장자인 다나카가 기증을 결심한 건 쉬운 일이 아니었다. 다나카는 자신이 한국에서 수집한 기와와 탁본 등 160여 점을 이미 기타큐슈시립박물관에 기증한 상태였다. 그런데 이 얼굴무늬 수막새 한 점만은 기증하지 않았다고 한다. 다나카가 이 얼굴무늬 수막새를 얼마나 아꼈는지를 말해 주는 대목이다. 그는 얼굴무늬 수막새를 자신의 집 거실에 걸어놓았다고 한다. 그는 매일 이 신라의 미소와 눈을 마주쳤을 것이다. 그토록 아꼈던 신라 기와 한 점. 너무나 소중했기에 결국엔 그 기와가 원래 있었던 신라 땅으로 돌아가야 한다고 생각했던 것이었을까. 어쩌면 이 일본인 의사의 수집과 기증이 없었다면 우리는 ‘신라의 미소’가 지닌 매력을 영영 만날 수 없었을지도 모른다. 다나카 도시노부는 1993년 세상을 떠났다. 그가 1930년대에 근무했던 경주 야마구치 의원 건물은 지금도 그대로 남아 있다. 경주경찰서 맞은편에 있는 화랑수련원이 그곳이다. 그가 이 수막새를 구입했던 골동품 가게도 이 근처 어딘가에 있었다고 한다. 화랑연수원 건물 주변에서 얼굴무늬 수막새에 얽힌 스토리를 만날 수 없어 아쉽다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/05/25 00:00 -

김유신묘-삼국통일 으뜸 공신… 죽어서는 왕이 되다

김유신묘-삼국통일 으뜸 공신… 죽어서는 왕이 되다김 장군 무덤 앞에 우뚝한 석수 金老墳前石獸危 천년 지나도 검기는 여전히 기괴하네 千年劍氣尙奇奇 윤건과 백우선에 전대의 공업 추억하고 綸巾白羽追前業 단려와 황초에 후인의 그리움 일어나네 丹荔黃蕉起後思 시를지어 장렬함 과시해준 길손은 있었지만 有客題詩誇壯烈 요리 무덤 가까이 들어간 사람은 없네 無人穿塚近要離 예전 천관사는 어디 있는지 아는가 天官寺古知何處 만고토록 미인의 성명까지 따라 전하네 萬古蛾眉姓字隨 조선 초 문신이자 학자인 서거정이 김유신 장군 무덤을 방문한 뒤 지은 ‘김유신 묘를 지나다’(過金庾信墓)란 시다. 그의 시문을 모은 ‘사가시집보유’(四佳詩集補遺) 권3에 실려 있다. 신라 17관등 뛰어 넘는 ‘태대각간’ 벼슬 얻어 김유신은 가야왕족의 후손으로 신라의 삼국통일에 결정적 역할을 한 장수로 널리 알려진 인물이다. 금관가야 마지막 왕인 구형왕의 증손인 그는 15세에 화랑이 됐고 자신의 누이와 결혼한 김춘추(태종무열왕)와 함께 삼국통일을 이뤘다. 진골 출신으로 귀족회의의 수뇌인 상대등이 되었으며 선덕여왕, 태종무열왕, 진성여왕, 문무왕 등 4명의 왕을 보필하면서 신라를 강국으로 만드는 데 기여했다. 김유신은 사후에 ‘흥무대왕’(興武大王)으로 추봉됐다. 그를 기리는 사당은 현재 여러 곳에 산재하는데 어떤 곳에선 산신 또는 천신으로 기도의 대상이 되기도 한다. 그러나 김유신의 정체성은 무엇보다도 무장으로서 김춘추와 협력해 삼국통일을 이뤘다는 데 있다. 김유신이 자신의 여동생을 김춘추에게 시집보내 훗날을 도모한 일화는 널리 알려진 이야기다. 김춘추는 ‘정사가 어지럽고 음란하다’는 이유로 폐위당한 진지왕의 손자로, 왕권 계승에선 배제돼 있었다. 그러나 당시는 왕위를 이을 만한 성골 출신 남성이 한 명도 남아 있지 않아, 성골 여성인 선덕여왕이 왕위를 잇고 있는 상황이었다. 결국 진골 신분으로 차기 왕위에 오를 가능성이 있는 김춘추와 힘을 합쳐 훗날을 도모할 수 있다는 게 김유신의 판단이었다. 김유신은 김춘추를 집으로 불러 공차기를 하다가 일부터 그의 옷고름을 밟아 떨어뜨렸다. 그러고는 여동생을 불러 옷고름을 달아주게 했다. 이를 계기로 동생 문희가 김춘추의 아이를 가졌으나 김춘추는 가야계라는 이유로 결혼을 주저했다. 그러자 김유신은 왕이 남산에 행차한 시간에 맞춰 여동생을 태워 죽인다며 연기를 피워 올렸다. 그렇게 김유신은 계략을 꾸며 왕의 주의를 끌어 결국 김춘추와 여동생의 결혼을 성사시켰다. 이후 김춘추의 뛰어난 정치적 수완과 김유신이 가진 군사력의 결합은 삼국통일의 위업을 달성하는 견인차가 됐다. 당시 신라 17관등 가운데 가장 높은 계급은 ‘각간’이었다. 그런데 김유신은 백제 멸망의 공으로 각간보다 높은 ‘대각간’의 지위를 얻었고, 고구려 멸망 직후엔 그보다 더 높은 ‘태대각간’의 벼슬을 얻었다. 기존의 17등급 위계보다 두 단계나 더 높은, 이른바 ‘특특’의 지위를 받은 것이다. 게다가 문무왕은 통일 후 전국의 말 목장 174곳을 왕실 22곳과 국가기관 10곳, 개인 등에 골고루 나눠주었다. 그런데 태대각간 김유신은 개인으로선 가장 많은 6곳을 받았다. 문무왕의 동생인 김인문 조차도 5곳에 불과했으니 김유신의 공적에 대한 위상이 얼마나 엄청났는지를 짐작할 수 있는 대목이다. 삼국통일의 대업을 완성한 김유신이 죽자 국가차원의 장례식이 열렸다. ‘삼국사기’에 따르면 당시 문무왕은 조의금으로 비단 1000필과 조 2000섬을 냈다. 또, 군악대에서 북치고 피리 부는 사람 100명을 보내주었다. 담당부서에 명을 내려 비석을 세우도록 했고 공적과 명예를 기록했다. 김유신의 무덤을 지킬 백성들도 지정했다. 김유신의 나이 79세, 673년의 일이다. 죽은 뒤엔 ‘흥무대왕’(興武大王)으로 추봉 경주 충효동 송화산 자락에 있는 김유신묘는 지름이 30m에 달하는 원형의 무덤이다. 봉분 둘레에는 호석(護石, 무덤의 흙이 흘러내리는 것을 방지하는 돌)을 두르고 그 바깥에는 바닥에 넓은 돌을 깔았으며, 95㎝ 높이의 돌난간을 둘렀다. 무덤의 구조는 굴식돌방무덤(횡혈식석실분)으로 추정된다. 1963년에 사적 제21호로 지정되었다. 묘는 지대석(地臺石, 지면을 다진 후 놓는 돌)을 바닥에 설치하고, 그 위로 면석과 탱석, 십이지신석으로 구성된 호석을 원형으로 둘렀다. 봉분 둘레엔 95㎝ 높이의 탱주석(撐柱石)을 세웠는데 소면석(素面石)과 신상석(神像石)을 교대로 배치했다. 신상석엔 십이지신상을 새겼다. 호석 외곽에는 박석(薄石, 넓적하고 얇은 돌)을 깔고 다시 박석 외곽으로 난간 지대석을 두고 그 위로 난간 석주를 설치하였다. 봉분의 앞쪽으로는 상석(床石)과 신도비(神道碑, 무덤 앞에 세우는 비석)를 세워놓았다. 한편, 1974년 사적 정비작업 중 납석(蠟石)으로 만든 토끼상과 말상 등 십이지상 2점이 발견됐다. 이들은 모두 갑옷을 입은 모습이었다. 현재 무덤 주변에 있는 석물들은 경주시 안강읍 육통리에 있는 흥덕왕릉과 비슷하다. 김유신이 흥덕왕 대에 흥무대왕(興武大王)으로 추봉되면서 그의 무덤을 새롭게 정비한 것으로 추정된다는 게 국립경주문화재연구소 측 견해다. ‘삼국사기’에 따르면 김유신이 죽은 후 문무왕이 명령을 내려 비를 세우게 했다는 기록이 있어 원래 그의 무덤 주변에 비가 있었을 것으로 생각되나 발견되지는 않았다. 현재 무덤 앞 ‘신라태대각간김유신묘’(新羅太大角干金庾信墓)란 글자가 새겨진 비는 1710년(숙종 36년)에 경주부윤 남지훈이 세운 것이다. 그 맞은편엔 근대기인 1934년에 세운 ‘개국공순충장렬흥무대왕릉’(開國公純忠壯烈興武王陵)이란 글자가 새겨진 비가 있다. 무덤 호석에 새겨진 십이지신상을 눈여겨 볼만하다. 이를 보기 위해 김유신묘를 찾는 이들도 많다. 이곳 십이지신상은 특이하게도 다른 왕릉이 갑주무장상(甲胄武裝像)을 하고 있는 것과는 달리 평상복에 무기를 들고 있으며 모두 오른쪽을 향하고 있는 점이 특징이다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/04/27 00:00 -

남간마을, 우물에 얽힌 전설, 큰 인물 키운 땅

남간마을, 우물에 얽힌 전설, 큰 인물 키운 땅경주 남산의 서남쪽 들머리 장창골(長倉谷). 이곳은 해목령에서 서북쪽으로 내려오는 큰 개울과 장창지에서 서쪽으로 내려온 계곡물이 일성왕릉 근처에서 합류해 서천으로 들어가는 길목이다. 문무왕이 남산성에 전투 목적으로 지은 3동의 창고가 있었다고 해서 장창골로 불렸다. 좌우 창고는 무기창고, 가운데 창고는 전투를 위한 식량 저장고였다고 한다. 장창골은 신라 유적지 중에서도 특별히 성스러운 지역으로 꼽힌다. 주변에 신라 건국설화가 깃든 유적이 모여 있기 때문이다. 신라의 첫 왕 박혁거세의 탄생설화가 깃든 나정(蘿井)이 대표적이다. 신라육부촌장의 위패를 모신 육부전(양산재), 신라 첫 궁궐터인 창림사지도 이곳에 있다. 육부전과 창림사지 사이, 금광평으로 불리는 들판엔 보물 제909호인 남간사지 당간지주가 있고, 그 뒤로는 남산이 배경처럼 솟아 있다. 이곳에서 그리 멀지 않은 곳엔 남간사지 석정(돌우물)이 있다. 그 주변으로 소박한 모습의 집들이 옹기종기 모여 있다. 경주시 탑동 남간마을 풍경이다. 과장 조금 보태면 마을 전체가 절터 이 근처 어딘가 있었을 남간사는 신라의 승려 혜통의 집이 있었던 터에 창건한 사찰로 전해지는데 정확한 창건 연대는 알 수 없다. 다만 승려 일염(一念)이 원화(元和, 당나라 헌종의 연호) 연간(806~820) 남간사에서 ‘촉향분예불결사문’(髑香墳禮佛結社文)을 지었다고 ‘삼국유사’는 전한다. ‘원종흥법염촉멸신’조에 나오는 이야기다. ‘촉’(髑)은 ‘염촉’을 일컫는 것으로 법흥왕 때 불교진흥을 위해 순교한 이차돈의 다른 이름이다. 헌덕왕 9년(817) 흥륜사의 영수선사가 이차돈의 무덤에 예불할 향도(香徒)를 모아 매월 5일에 단을 만들어 법회를 열었다. 이차돈이 순교한 지 250년이 지난 뒤의 일이었다. 이차돈의 순교 내력을 기록한 일염스님의 결사문은 영수선사가 법회를 열 때 썼을 것으로 학계는 추정한다. 남간마을은 남간사 외에도 불교사적으로 상당한 의미가 있는 곳이다. 주보돈 경북대 명예교수에 따르면 남간마을 일대엔 남간사를 포함해 예닐곱 곳 정도의 절이 모여 있었을 것으로 추정된다. 과장을 조금 보태자면 남간마을은 전체가 절터인 셈이다. 게다가 신라 불교의 기틀을 다진 자장율사(慈藏律師, 590~658)의 집안도 이곳 남간마을에 있었다고 전해진다. 그는 선덕여왕에게 황룡사 구층목탑을 세우도록 건의했고, 울산의 태화강 입구에 태화사라는 절을 세워 신라의 해운물류와 국방의 거점으로 삼았으며, 양산 영축산 밑에 통도사를 건립해 국가적으로 승려를 양성하는 시스템을 구축했다. 오대산 월정사, 태백산 정암사도 그가 창건한 사찰이다. 신라 신문왕 때 널리 이름을 떨치기 시작해 효소왕 대에 국사까지 지낸 고승 혜통도 이 마을 출신이다. 그는 남간사의 동쪽마을 은천동에 살았는데, 시냇가에서 놀다가 수달 한 마리를 잡아 죽인 일을 계기로 속세를 떠나 승려가 됐다고 ‘삼국유사’는 전한다. 명랑법사 관련한 흥미로운 일화 ‘삼국유사’에 따르면 문무왕 재위 시절, 용궁에서 배워왔다는 주술적인 밀교(密敎) 의식인 ‘문두루비법’(文豆婁秘法)으로 서해를 건너던 당나라 설방의 50만 대군의 배를 모두 침몰시켰다고 전해지는 명랑법사도 남간마을과 관련이 있다. 명랑은 앞서 언급한 자장율사의 조카다. 다시 말해 명랑의 어머니 남간부인(법승랑으로도 불렸다)의 남동생이 자장율사다. 명랑의 두 형 또한 ‘대덕’ 칭호를 받은 덕망 높은 승려였다. ‘삼국유사’엔 명랑법사와 관련한 흥미로운 또 다른 일화도 있다. 명랑이 당나라에 유학한 뒤 돌아오는 길이었다. 그는 바다 용의 청으로 용궁에 들어가 비법을 전하고 황금 1000냥을 시주받은 뒤 땅 속으로 몰래 들어가 자기 집 우물 밑으로 솟아나왔다. 이후 자기 집을 내놓아 절을 짓고, 용왕이 시주한 황금으로 탑과 불상을 꾸몄다. 유난히 광채가 빛나 절 이름을 금광사(金光寺)라고 했다는 게 대략적인 내용이다. 남간사지 석정이 명랑법사가 솟아나온 우물인지는 알 수 없으나 일부 학자들은 이 동네가 남간부인과 연관돼 ‘남간’이란 마을 이름을 갖게 된 것으로 보고, 몇 가지 석조유물이 나온 인근 한 연못(금강못, 또는 금강저수지) 부근이 명랑법사의 출생지이자 금광사였을 것으로 추정하기도 한다. 옛 절터 흔적, 마을에 고스란히 남아 남간사지 당간지주는 통일신라 중기에 만들어진 것으로 추정되는데, 별다른 장식 없이 단아한 모습을 하고 있다. 지주 상단부 바깥면 모서리의 각을 없애는 식으로 조형상의 변화를 준 점이 특징이다. 특히, 당간을 고정하기 위해 간구(杆溝)와 간공(杆空)을 만들었는데, 십자형으로 음각한 간구는 다른 곳에선 찾아볼 수 없는 매우 특이한 수법으로 평가받는다. 당간을 안정적으로 고정하기 위해 고안된 형태로 추정된다. 남간사는 규모가 상당히 큰 절이었던 것으로 짐작된다. 남간사지 금당이 있었던 곳으로 추정되는 남간마을은 당간지주에서 300여m 이상 떨어져 있다. 이 마을 도연언덕엔 남간사지 석정이 있다. 깊이가 1.4m 정도 되는 이 우물은 자연석으로 외벽을 짜 올리고, 위쪽은 2장의 다듬은 돌로 원형 틀을 덮어 마감했다. 우물 틀 둘레에 위아래로 이중테를 둘렀는데, 윗단은 직각으로, 아랫단은 곡선으로 조각했다. 이 우물은 분황사 석정, 재매정 등과 함께 신라 우물의 원래 모습을 잘 보여주고 있는 중요한 자료로 평가되고 있다. 지금은 문화재 보호를 위해 옛 우물 위에 큼직한 돌을 덮고, 그 위에 다시 스테인리스 구조물을 얹어놓은 탓에 옛 우물의 면모는 느껴지지 않는다. 남간사의 흔적은 이 마을 곳곳에 고스란히 남아 있다. 1998년 국립문화재연구소의 조사보고서에 따르면 이종식 가옥엔 남간사 장대석과 방형초석 등 29점의 석재가 건축재로 사용됐고, 손찬익 가옥의 경우 우물뚜껑 석재와 탑재 등이 건축 자재로 활용되는 등 마을 내 상당수 민간가옥이 남간사를 비롯한 옛 절터에 남아있던 석재를 건축재로 썼던 것으로 조사됐다. 지금도 마을을 다니다 보면 절터에서 가져온 것으로 보이는 덮개돌이나 석재 등을 어렵지 않게 볼 수 있다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/04/13 00:00 -

천관사지-텅 빈 절터에 남은 김유신과 천관녀의 사랑 이야기

천관사지-텅 빈 절터에 남은 김유신과 천관녀의 사랑 이야기천관이란 절 이름은 유래가 있는데 (寺號天官昔有緣) 새로 짓는다 문득 듣고 매우 처연하네 (忽聞經始一悽然) 정이 넘치는 화랑은 꽃 아래 노닐고 (多情公子遊花下) 원망 품은 미인은 말 앞에서 울었네 (含怨佳人泣馬前) 붉은 말이 정다워 또 길을 안 것인데 (紅鬣有情還識路) 종은 무슨 죄로 공연히 채찍을 맞았나 (蒼頭何罪謾加鞭) 남긴 한 곡조만은 가사가 아름다워 (唯餘一曲歌詞妙) 달과 함께 어울려 영원토록 전해지리 (蟾兔同居萬古傳) 고려 중기 문신 이공승(李公升, 1099~1183)이 쓴 ‘천관사’(天官寺)란 시다. 16세기 편찬된 ‘신증동국여지승람’(新增東國輿地勝覽)에 실려 있다. 김유신·천관녀에 얽힌 창건설화 월정교 남단에서 700m 정도 떨어져 있는 천관사지(사적 제340호)는 대중에게 널리 알려진 김유신과 천관녀에 얽힌 창건설화가 깃든 절터다. 김유신이 젊었을 때 하루는 기생 천관의 집에 머물렀다. 그의 어머니는 김유신과 얼굴을 마주하며 말하기를 “나는 이미 늙었다. 주야로 너의 성장을 바라보고 있다. 공명을 세워 임금과 어버이의 영광이 되어야 하거늘 지금 너는 술을 파는 아이와 함께 유희를 즐기며 술자리를 벌이고 있구나”라고 하면서 울음을 그치지 않았다. 김유신은 어머니의 훈계를 듣고는 다신 그러한 일이 없을 것이라고 스스로에게 맹세했다. 하루는 피로에 지쳐 술을 마신 후 집으로 돌아오고 있었다. 말은 옛길을 따라서 잘못하여 천관의 집에 이르고 말았다. 김유신은 이미 깨우친 바가 있어 타고 온 말을 베고 안장을 버린 채 집에 돌아갔다. 이 광경을 본 천관은 유신을 원망하는 노래를 한 곡 지었는데 지금까지 전하고 있다. 훗날 천관이 죽자 유신이 그의 영혼을 위로하기 위하여 그 집 자리에 절을 세우고 이름을 따서 천관사라고 했다는 이야기다. 이와 관련해 한 가지 흥미로운 사실은 김유신과 천관녀의 사랑 이야기는 정작 ‘삼국사기’나 ‘삼국유사’엔 기록된 바가 없다는 점이다. 신라시대를 거쳐 고려시대로 이어지면서 사람들에게 회자되던 이 이야기를 설화 형식으로 엮어낸 사람은 고려 중기의 문인 이인로(李仁老, 1152~1220)였다. 이 이야기는 이인로가 세상을 떠나기 직전 쓴 책 ‘파한집’(破閑集)에 처음 등장한다. 앞서 언급한 이공승의 시 역시 김유신과 천관녀에 얽힌 창건설화를 함축적으로 묘사하고 있다. 이런 점으로 미뤄 천관사 창건에 얽힌 김유신과 천관녀의 이야기는 고려 전기에도 지식인들 사이에 널리 알려져 있었음을 짐작할 수 있다. 국가 주요사찰 추정…고려 때까지 명맥 유지 기록이 남아있지 않다 보니 천관사의 연혁은 알 수 없다. 다만 ‘삼국사기’엔 천관사나 천관녀는 나오지 않지만 ‘천관신’(天官神)이란 말은 등장한다. 건복 29년(612)에 이웃 적병(敵兵)이 점점 박도(迫到)하니, 공(김유신)은 더욱 비장한 마음을 격동하여, 혼자서 보검을 들고 인박산(咽薄山) 깊은 골짜기 속에 들어가서, 향을 피우며 하늘에 고하고 기원하기를 마치 중악(中嶽)에서 맹세하듯이 빌었더니, 천관신(天官神)이 빛을 내려 보검(寶劍)에 영기(靈氣)를 주었다는 내용이다. 김유신이 태어난 해가 진평왕 건복 12년(서기 595)이므로, 건복 29년이면 그의 나이 18세 때였다. 인박산은 젊은 시절 김유신이 무술을 닦던 곳으로, 정확한 위치는 알 수 없으나 경주 부근일 가능성이 크다. 천관신이 빛을 내려 보검에 영기를 주었다는 것은 상징적인 표현일 터. 이는 곧 김유신이 산에서 무술을 닦던 중 천관녀를 만난 것으로 유추해볼 수도 있다. ‘삼국유사’엔 신라 하대 천관사의 위상을 추정해볼 만한 내용이 등장한다. 바로 신라 제38대 원성왕 김경신(金敬信)이 천관사 우물로 들어가는 꿈을 꾼 후 왕위에 등극할 수 있었다는 내용이다. 이를 근거로 김유신이 천관의 명복을 빌어주기 위해 천관사를 세웠다는 속설은 문헌에 직접적으로 기록되어 있지 않아 역사적 사실과는 거리가 멀고, 원성왕을 전후한 시기에 왕실과 관련해 매우 중요한 역할을 하던 사찰이었을 가능성이 높다는 의견이 제시되기도 했다. 천관사가 천운을 살펴 정치적 자문을 하던 기관이거나 국가가 주관한 제사를 거행하던 사원에 가깝다는 것이다. 게다가 천관(天官)이란 이름이 기녀와는 맞지 않으며, 그 실체는 창기가 아니라 여제사장이라는 견해도 있다. 천관은 하늘의 별자리를 관찰하여 천운을 살피고 제사를 주관하던 여사제(女司祭)일 가능성이 있으며, 따라서 천관사의 성격은 바로 천관에 의해 국가차원의 제사가 거행되던 중요한 사찰이었다는 주장이다. 어찌됐던 천관사는 고려시대에도 명맥을 유지했던 것으로 보인다. 고려시대 이공승, 이규보(李奎報) 등이 천관사를 방문하고 시를 지은 것을 보면, ‘신증동국여지승람’이 편찬된 1530년(조선 중종 25) 이전 어느 시점에 폐사된 것으로 추정된다는 게 경주문화재연구소 측 설명이다. 독특한 형태 삼층석탑 눈길 이 절터는 ‘오릉 동쪽에 있다’는 ‘신증동국여지승람’ 기록과, 그 부근의 전답 사이에서 무너진 탑 부재와 주춧돌 등이 확인돼 천관사 터로 추정됐다. 이곳에선 팔부신중상(八部神重像)과 ‘습비’(習比)명 수키와, ‘대태각’(大太角)이 새겨진 석편(石片)이 출토됐다. 그밖에도 건물의 부재로 사용됐던 많은 주춧돌과 각종 석재가 인근 마을 가옥에서 발견됐다고 한다. 2000~2001년엔 국립경주문화재연구소가 발굴조사를 벌여 탑 터와 건물터, 문 터, 석등 터, 동서 및 남북의 축대, 담장, 우물 등을 확인하고, 금동불상과 ‘천’(天)명 수키와 등 520여점의 유물을 수습했다. 2010~2011년 조사에선 물을 저장한 시설과 담장 등 5~8세기에 해당하는 여러 구조물을 확인했다. 2012~2013년엔 (재)신라문화유산연구원이 발굴조사를 벌여 건물 터와 연못 터, 청동공방 터 등 다양한 성격의 유구와 유물을 확인했다. 이를 통해 천관사의 사역 범위와 성격이 좀 더 분명해졌다. 중문(中門)이 서쪽에 있고 그 동쪽에 석탑과 금당 터가 배치되며, 금당 터의 북쪽에 강당 터가 위치하는 독특한 형식을 지녔다는 사실이 확인된 것이다. 이러한 가람배치의 특징은 지형 조건에서 비롯된 것이며, 사찰이 처음부터 계획에 따라 조성된 것이 아니라 민간주택 등 기존 건축물에서 절로 바뀐 상황을 보여준다는 게 국립경주문화재연구소 측 설명이다. 경주시는 최근 천관사 터를 깔끔하게 정비하고 흩어져 있던 탑 부재를 활용해 삼층석탑을 추정 복원했다. 천관사지삼층석탑은 몸돌과 지붕돌이 팔각형으로, 경주지역에서는 유일한 형식이다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/03/30 00:00 -

1400년 세월 견딘 가장 오래된 신라 석탑… 분황사 모전석탑

1400년 세월 견딘 가장 오래된 신라 석탑… 분황사 모전석탑석탑이 정말 우뚝하여 (石塔正嶙峋) 우러러 보니 잡고 오르기 어렵네 (仰看難躋攀) 층층이 봄풀들 자라나고 (層層春草長) 계단마다 이끼 꽃이 아롱지네 (級級蘚花斑) 텅 빈 굴엔 원래 불상이 없었고 (空洞元無佛) 호위하는 사천왕상 남만족 같네 (訶撝像似蠻) 아득한 천 년 전의 옛일 (悠悠千古事) 일취몽에도 미치지도 못하네 (不及一炊間) 조선 전기를 대표하는 문인이자 학자인 김시습(金時習, 1435~1493)이 쓴 ‘분황사석탑’(芬皇寺石塔)이란 시다. 김시습은 이 시에서 당나라 고사 ‘일취몽’(一炊夢)을 통해 세월의 덧없음을 노래했다. ‘일취몽’은 소년 노생이 도사 여옹의 베개를 빌려 베고 잠이 들어 부귀영화를 누리며 80세까지 산 꿈을 꾸었는데, 깨어보니 아까 주인이 짓던 조밥이 채 익지도 않았더라는 데서 유래한 말이다. 신라 석탑 가운데 가장 오래된 탑 김시습이 노래한 분황사 석탑은 이 절을 대표하는 유적이자 현재 남아있는 신라 석탑 중 가장 오래된 탑이다. 634년 분황사 창건당시 건축된 것으로 추측된다. 이 탑의 정식이름은 ‘분황사 모전석탑’(국보 제30호)이다. 전탑(塼塔)은 흙벽돌을 구워 쌓아 올린 탑을 뜻한다. 반면 모전탑(模塼塔)은 벽돌로 쌓은 전탑을 모방해 돌을 벽돌모양으로 깎아 쌓은 탑이다. 모전탑인 분황사석탑의 돌은 검은 회색을 띠는 안산암(安山巖)이다. 전탑은 오랜 역사를 지녔다. 불교가 탄생한 인도에서 시작했으며 지금도 유적이 인도 곳곳에 남아 있다. 불교의 전파와 함께 중국에도 전래됐는데 숭악사 12각15층탑(523년 조성)이 대표적이다. 우리나라에서는 신라시대에 처음 만들어지기 시작해 통일신라 때 전성기를 맞았고 고려시대에도 건립됐다. 그사이 전탑을 모방한 모전탑이 등장했다. 모전탑은 우리나라에서만 나타나는 특이한 탑의 양식이다. 분황사 모전석탑은 우리나라 불교 탑의 발전 양상을 이해하는 데 매우 중요한 유적으로 꼽힌다. 탑의 발달은 대체로 목탑, 석탑의 순으로 전개됐다. 하지만 신라는 특이하게도 전탑과 모전석탑이라는 과도기적 과정을 거쳐 석탑으로 발전해 간다. ‘삼국유사’ 양지사석(良志使錫)조에는 신라 최고의 예술가였던 승려 양지를 소개하면서 “영묘사(경주 서악동에 있던 사찰)의 장륙삼존상과 천왕상, 전탑의 기와, 천왕사 탑 밑의 팔부신장(八部神將, 불교의 여덟 수호신)과 법림사(안동 운흥동에 있던 사찰)의 주불삼존과 좌우 금강신 등이 모두 그(양지)가 만든 것이다. 이외에도 영묘사와 법림사의 현판을 썼다. 또 일찍이 벽돌을 조각하여 작은 탑 하나(모전탑)를 만들었고, 삼천불을 만들어 그 탑을 절 안에 모시고 예를 드렸다”는 기록이 있다. 양지가 모전탑을 처음 세웠는데 그 이전에 전탑이 존재했고 이 탑과 탑에 쓰인 기와를 양지가 만들었다는 내용이다. 이 기록은 전탑이 모전탑을 앞서는 증거로 인용된다. 대표적 모전탑인 분황사탑이 7세기 전반에, 대표적 전탑인 국보 제16호 안동 법흥사지 칠층전탑이 1세기 가량 늦은 8세기에 조성된 것을 볼 때 ‘전탑-모전탑’의 순서는 대체적 경향일 뿐 절대적인 것은 아니다. 돌 다루는 기술이 앞섰던 백제는 전탑의 과정을 거치지 않은 채 목탑에서 바로 석탑으로 옮겨갔다. 목탑 형식으로 쌓은 돌탑인 익산 미륵사지 석탑(국보 제11호)이 그 증거로 제시된다. 신라도 통일이후 석조 기술이 획기적으로 발전하면서 자연스럽게 전탑의 인기도 시들해졌다. 3층까지만 남았지만 ‘모전석탑 백미’ 꼽혀 문화재로 지정된 국내 불탑 492기 가운데 모전석탑은 1.6% 수준인 8기에 불과할 정도로 희소성을 자랑한다. 이 가운데 분황사석탑은 모전석탑의 백미로 꼽힌다. 지금은 3층까지만 남아 있지만 원래 9층이었다는 기록이 있다. 김시습이 ‘분황사석탑’이란 시에서 ‘석탑이 정말 우뚝하여’(石塔正嶙峋)라고 노래한 것으로 미뤄볼 때, 당시만 하더라도 탑은 온전했던 것 같다. ‘동경잡기’(東京雜記)에 따르면 분황사 석탑은 임진왜란 때 왜병이 훼손했고, 그 뒤 분황사 스님이 고치려하다가 또다시 허물어뜨렸다고 한다. 이후 일제강점기인 1915년 해체 수리 때에 지금의 모습으로 복구됐다. 기단은 한 변의 길이가 약 13m, 높이는 약 1m 규모다. 자연석으로 높게 쌓았고 그 위에 화강암으로 몸돌받침을 마련하고 몸돌을 쌓았다. 기단 위 네 모퉁이엔 화강암으로 조각한 사자상 한 마리씩을 배치하였는데 두 마리는 수컷, 두 마리는 암컷이다. 해체 수리가 이뤄졌던 1915년엔 기단 위에 모두 여섯 마리의 사자상이 있었다고 하는데, 그중 두 마리는 조선총독부박물관 경주 분관으로 옮겨갔다고 전한다. 1층 몸돌 4면엔 각각 부처를 모셔두는 공간인 감실(龕室)을 만들고 문을 달았다. 감실의 문 양쪽에는 금강역사상(金剛力士像)을 세웠다. 몸돌은 진회색의 안산암을 잘라 각 층을 쌓아 올렸기 때문에 겉보기에는 전탑과 비슷하다. 1층은 34~37단으로 이뤄져 있고 2층과 3층의 몸돌은 1층에 비해 높이가 현저하게 줄어든 모습을 하고 있다. 석탑 내부는 큰 돌과 모래, 자갈 등으로 채워져 있다. 지진 등 외부 충격으로 인해 탑이 무너지지 않도록 하기 위한 방편이다. 몇 해 전 경주 지진 때 첨성대가 무너지지 않는 것도 같은 이유다. 한편, 1915년 해체 수리 과정에서 탑의 2층과 3층 사이에 있던 석함(石函) 안에서 사리장엄구와 각종 공양구가 발견됐다. 당시 발굴조사보고서가 정식으로 발간되지 않았기 때문에 출토 현황에 대해 명확하게 파악하기 어렵지만, 1916년 조선총독부가 발간한 ‘조선고적도보’(朝鮮古蹟圖譜)의 사진과 도면을 통해 대략적인 모습을 파악할 수 있다. 당시 출토된 유물은 은합(銀盒), 녹유리병 조각, 원반형 수정, 곡옥, 금제귀걸이, 금제장신구, 금은제 바늘, 동제 가위, 침통, 조개껍질류 등이다. 그밖에 상평오수전(常平五銖錢), 숭령통보(崇寧通寶) 등 화폐도 다수 발견됐다. 그 가운데 숭령통보는 1102년에서 1106년까지 중국 송나라에서 사용된 화폐로, 이를 근거로 고려 숙종~예종 대에 이 석탑의 수리가 있었을 것으로 학계는 추정한다. 출토 유물은 현재 국립경주박물관에 있다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/03/16 00:00 -

선덕여왕 향기 스민 천년고찰… 경주 분황사

선덕여왕 향기 스민 천년고찰… 경주 분황사황룡사와 마주하여 서 있는 분황사 (芬皇寺對黃龍寺) 천년 묵은 옛터에 풀은 여전히 새롭네 (千載遺基草自新) 우뚝한 흰 탑은 나그네를 부르는 듯하고 (白塔亭亭如喚客) 띄엄띄엄 푸른 산은 벌써 시름 젓게 하네 (靑山點點已愁人) 전삼이라는 말 제대로 아는 중 없는데 (無僧能解前三語) 부질없이 장육신의 불상만 남아 있네 (有物空餘丈六身) 거리의 반이 절집이라는 소리 비로소 믿어 (始信閭閻半佛宇) 법흥왕이 어느 시대의 요진과 같았는가 (法興何代似姚秦) 조선 전기의 문신인 서거정(徐居正, 1420~1488)의 시문을 모은 ‘사가시집보유’(四佳詩集補遺)에 실린 ‘무너진 분황사’(芬皇廢寺)란 시다. 서거정은 세조 8년(1462)에 공무로 영천을 들렀다가 경주에 온 적이 있는데, 신라의 대표적인 유적을 노래한 그의 시 12수는 이 시기 지어진 것으로 학계는 추정한다. 선덕여왕 염원 서린 절 서거정이 노래한 분황사는 신라 제27대 선덕여왕(재위 632~647)대에 지어진 절이다. 선덕여왕은 우리 역사상 첫 여왕으로 내부 결속을 다지기 위해 분황사와 영묘사, 황룡사 9층 목탑, 첨성대 등 일련의 국가사업을 마무리했다. 대외적으로는 고구려와 백제에 대한 국력의 열세를 당나라를 끌어들여 극복하려고 노력했다. 외세에 의존한 외교정책을 추구했다는 비판과 삼국통일의 초석을 닦았다는 평가를 동시에 받고 있는 인물이다. 반면, 당태종 이세민(재위 626~649)은 자신들에게 우호적이었던 선덕여왕을 심하게 모욕했다. 삼국유사에 따르면 당태종은 붉은색, 자주색, 흰색의 세 가지 색으로 그린 모란과 그 씨 석 되를 보내왔다. 선덕여왕은 그림에 벌과 나비가 없는 것을 보며 “이 꽃은 정녕 향기가 없을 것”이라고 하고는 씨를 뜰에 심도록 명했다. 결국 꽃이 피니 과연 왕의 말대로 향기가 없었다는 내용이다. 당태종은 그림까지 보내 여자이자 짝(벌, 나비)이 없는 선덕여왕을 대놓고 조롱한 것이다. 이처럼 여자로서 선덕여왕은 신하들의 반발과 남성 중심의 정치문화로 고전했다. 그는 재위 1~2년 연속으로 당나라에 사신을 보내 조공하다 재위 3년(634) 음력 1월에 연호를 인평(仁平)으로 바꿔 자주국가를 천명했다. 동시에 황룡사 북쪽에 조성 중이던 사찰을 완성한 뒤 분황사(芬皇寺)란 이름을 붙였다. 신라불교를 진흥시키고, 불력으로 외침을 막으려고 했던 선덕여왕이다. 선덕여왕은 분황사를 향기로울 분(芬)에, 임금 황(皇)을 넣어 ‘향기가 나는 황제의 절’이라고 이름 지었다. 그는 황제의 권위를 과시하는 동시에 지혜로우면서도 어진 자신의 진면목을 만천하에 드러내, 즉위 후 끊임없이 제기됐던 자격 시비 논란을 잠재우고 싶었는지도 모를 일이다. 원효대사 머물며 왕성한 집필활동 해 오늘날 분황사는 탑 하나, 법당 하나, 우물 하나가 거의 전부인 자그마한 절로 남았다. 하지만 신라시대 분황사는 담을 맞대고 있던 황룡사와 함께 신라불교의 중심 역할을 했던 거대한 절이었다. 불교 대중화의 선각자로 꼽히는 원효(元曉)를 비롯해 자장(慈藏) 등 당대 이름난 고승들이 머물렀던 곳이기도 했다. 특히 원효는 이곳에 머물며 왕성한 집필활동을 했다고 한다. 신라의 대표적 학자로 꼽히는 설총은 아버지인 원효가 죽은 뒤 그 유골로 소상(塑像)을 만들어 이곳에 모셨다고 하는데, 여기엔 원효가 분황사에 머물렀던 인연이 작용했을 것으로 학계는 추정한다. 고려시대엔 임금의 명으로 원효를 기리는 화쟁국사비(和諍國師碑)가 이곳에 세워지기도 했다. 그밖에도 사찰이 한창 번창할 당시 이곳엔 솔거가 그린 천수관음보살 벽화도 있었다고 전한다. 분황사가 특별한 사찰이었음을 짐작하게 하는 대목이다. 오늘날 분황사를 상징하는 건 절집 중앙에 자리 잡은 국보 제30호 모전석탑이다. 634년 분황사 창건 당시 건축된 것으로 추측되는 이 탑의 정식이름은 ‘분황사 모전석탑’이다. 현재 남아있는 신라 석탑 가운데 가장 오래된 작품이다. 본래는 9층 탑이었다고 하는데, 임진왜란 때 훼손돼 3층만 남았다. 모전(模塼)이란 ‘벽돌을 모방했다’는 뜻이다. 당시엔 중국을 중심으로 벽돌을 쌓아 만든 탑이 유행했는데, 벽돌을 찍어내는 건 엄청난 자원과 기술이 필요한 일이었다. 벽돌을 구울 때 땔 나무를 대는 것만 해도 쉽지 않았다. 돌을 깨서 벽돌을 모방해 탑을 쌓은 이유다. 이렇게 돌을 벽돌 모양으로 깨서 쌓은 탑을 모전 석탑이라 부른다. 신라인에게 희망 되어준 사찰 분황사엔 삼국유사가 기록해 놓은 짧은 전설이 있다. 신라 35대 경덕왕 때 이야기다. 경주 한기리(漢岐里)라는 마을에 희명(希明)이란 여자가 살았다. 희명의 아들은 다섯 살 되던 해에 갑자기 시력을 잃고 눈이 보이지 않게 된다. 희명이란 이름은 ‘밝음을 바란다’는 뜻이었는데, 정반대로 자식의 눈이 멀게 된 터였다. 희명은 애끊는 모정으로 백방으로 방법을 찾아다니다 분황사를 찾는다. 분황사엔 솔거가 그렸다는 천수관음보살 벽화가 있었다. 천수관음은 천 개의 손에 천 개의 눈이 달려 있다는 보살이다. 아이를 안은 희명은 분황사 왼쪽 전각의 북쪽 벽에 그려진 천수관음보살 앞으로 나아가 아들에게 향가를 부르도록 하고 기도를 했다. “무릎을 곧추세우고 두 손바닥 모아/ 천수관음께 비옵나이다/ 천 개의 손과 천 개의 눈을 가지셨으니/ 하나를 내어 하나를 덜기를/ 눈이 둘 다 없는 이 몸에게/ 하나만이라도 주시옵소서/ 아아! 나에게 주시오면 그 자비가 얼마나 클까요” 천 개의 눈을 가졌다는 관음상 앞에서 ‘두 눈이 없는 내게 자비로 눈을 달라’는 기원의 노래였다. 어미와 자식의 간절한 소망과 기도를, 관세음보살은 들어줬다. 아이는 눈을 떴고, 분황사는 신라인들에게 희망을 주는 사찰이 됐다. 그래서일까. 분황사에는 탑을 돌며 소망을 비는 이들의 발길이 여전히 끊이질 않는다고 한다. 절집이 지어진 지 1400여년. 그 오랜 시간 분황사 탑에는 얼마나 많은 이들의 소망과 기도가 바쳐졌을까. 봄이 오기 전, 새해 소망을 안고 분황사를 찾아보는 것도 좋을 듯하다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/03/02 00:00 -

![[괘릉] 서역인 닮은 무인상의 미스터리](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1676530545_thumb_3000.jpg) [괘릉] 서역인 닮은 무인상의 미스터리

[괘릉] 서역인 닮은 무인상의 미스터리동창에 말을 세워두고 오솔길로 들어가니 立馬東倉細路斜 산자락 검푸른 솔밭에 갈가마귀 지저귄다 隔原松檜咽寒鴉 우거진 풀숲에 기린이 누워 있고 姜姜宿草麒麟 은은한 나무 사이에 호랑이 앉았다 隱隱殘林象虎 석양에 나그네 지팡이가 얼마를 머물렀으며 落日幾留行客杖 추풍에 목동의 풀피리는 부질없이 들리는구나 秋風空集牧童 왕기는 처량하게 구름마냥 흩어졌지만 凄凉王氣浮雲散 천고에 한 봉분이 높다랗게 솟아 있다 千古嵯峨一杯 경주 출신 학자 성재 손윤구(孫綸九, 1766~1837)가 노래한 ‘괘릉’(掛陵)이란 시다. 괘릉은 서역인(西域人) 모습의 무인상으로 유명한 원성왕(재위 785~798)의 무덤이다. ◆절터 옮기고 조성한 왕릉 이 무덤 자리는 본래 곡사(鵠寺)라는 절이 있던 곳이었다. 이 절은 원성왕의 어머니 소문왕후의 외삼촌인 파진찬 김원량이 노래를 부르고 춤을 추는 건물로 지었다. 그 뒤 불상을 봉안하고 경전을 담은 윤장대를 세워 절로 바꿨는데, 절 주변에 있는 바위가 고니 모양처럼 생겨서 곡사라고 불렀다. 세월이 흘러 798년(원성왕 14) 왕은 자신의 장례 절차와 관련한 조서를 통해 번거롭게 흙을 쌓아 무덤을 만들지 말고 지세를 따라 무덤을 세우라고 명령한다. 원성왕이 세상을 떠난 뒤, 담당 관서는 곡사를 지금의 숭복사 자리로 옮기고 그 자리에 왕릉을 조성한다. 그러나 봉분이 놓일 자리가 절의 연못 터였던 탓에 땅을 메우는 과정에서 계속 물이 솟아나 어려움을 겪었다. 결국 사람들은 관을 거는 장치를 만들어 허공에 안치했다. ‘능을 걸다’라는 의미의 괘릉(掛陵)이란 이름은 그렇게 생겨났다. 원래 괘릉은 오랜 기간 동안 문무왕의 가묘로 알려져 있었지만, 20세기 초 숭복사 터에서 ‘절을 옮겨 원성왕릉을 조성했다’는 내용이 담긴 비편이 발견돼 사실상 이 능의 주인이 원성왕이란 게 밝혀졌다. 사실 원성왕은 원래 왕위와는 거리가 먼 인물이었다. ‘삼국사기’는 그가 왕위에 오르게 된 전말을 이렇게 전한다. 혜공왕(765~780) 말년에 반란이 일어나 왕과 왕비가 죽었다. 상대등 김양상이 앞장서서 반란을 제압했다. 김양상의 동생인 이찬 김경신도 반란 진압에 큰 공을 세웠다. 김양상이 선덕왕이 되면서(780년) 경신에게 상대등 자리가 주어졌다. 5년 뒤 선덕왕이 아들 없이 죽었다. 신하들은 선덕왕의 조카 김주원을 왕으로 옹립하려 했다. 그런데 서울 북쪽 20리 되는 곳에 살던 주원은 마침 내린 큰 비로 알천(지금의 북천)이 넘치는 바람에 궁궐에 오지 못했다. 이에 누군가가 “임금 지위는 사람이 마음대로 할 수 없는 것이다. 오늘 폭우가 내리는 것은 하늘이 주원을 왕으로 세우려 하지 않는다는 사실을 말하는 게 아닌가. 지금의 상대등 경신은 전왕의 아우로서, 덕망이 높고 임금의 체통을 가졌다”고 말했다. 결국 경신이 왕위를 잇게 됐고, 얼마 후 비가 그치니 백성들이 모두 만세를 불렀다는 이야기다. ◆무덤 앞 무인상…서역인 왕래 근거되기도 괘릉은 보는 순간 첫눈에 반할만한 아름다움을 지녔다. 울창한 소나무 숲이 주변을 감싸고 그 사이로 펼쳐진 너른 잔디밭 끝에 봉분이 솟아 있다. 봉분의 밑 둘레에는 십이지신상을 새긴 호석(護石)이 둘러져 있다. 그 주위에 다시 수십 개의 돌기둥을 세워 난간을 둘렀다. 하늘에서 내려다보면 봉분은 완벽한 원형을 보여준다. 입구 안내판에도 이 무덤이 “둘레돌, 십이지신상, 난간, 석물 등 모든 면에서 신라 능묘 중 가장 완비된 형식을 갖추고 있으며, 조각 수법도 가장 우수한 것으로 평가받고 있다”고 적혀 있다. 하지만 이곳에서 가장 눈길을 끄는 것은 무덤 입구에 있는 서역인(西域人) 모습의 무인상이다. 곱슬머리에 깊게 패인 눈, 커다란 코와 덥수룩한 턱수염…. 이 무덤을 지키고 있는 무인상은 얼핏 봐도 한민족의 얼굴이 아니다. 사실 신라의 조각 작품 가운데 국제적 성격을 띤 것들은 대부분 기본적으로 중국의 강한 영향 아래에서 만들어진 것들이다. 하지만 이곳 무인상을 비롯해 사천왕사 터에서 나온 신장상 등은 중국 미술에선 그 유례를 찾아볼 수 없는 독특한 작품들이다. 이를 두고 학계 일각에선 얼굴 생김새는 물론이고 머리에 두른 띠, 허리에 매단 주머니와 복장 등을 근거로 이곳 무인상이 중앙아시아 이슬람 계통의 서역인을 모델로 했다고 본다. 이는 ‘경주 계림로 보검’(보물 제635호)과 더불어 신라~아라비아 간 장거리 교역은 물론, 울산을 통해 외국인이 드나들고 인근에 집단 취락을 이루고 있었음을 뒷받침하는 근거로 여겨졌다. 9세기 아랍 지리학자 이븐 쿠르다지바가 쓴 ‘제도로 및 제왕국지’에 “황금이 풍부하고 여러 가지 이점을 갖고 있어서 무슬림들이 영구 정착하기도 한다”는 등의 신라 관련 정보가 등장하는 점도 이런 사실을 뒷받침한다. 이런 이유로 ‘삼국유사’에 동해 용의 아들로 묘사된 처용도 서역 계통 인물 중 한 명일 것이란 주장도 있다. 주보돈 경북대 명예교수는 “처용이 서역인일 수 있다는 해석을 무조건 무시할 수만 없는 점도 바로 이런 이유 때문”이라며 “이 방면을 순행한 헌강왕이 국가에 필요한 인재 등용을 위해 외국인을 왕경으로 데려갔을 추정도 충분히 가능하다”고 말했다. ◆왕릉 조성 때 통째로 옮겨진 사찰 터…숭복사지 괘릉에서 2㎞ 정도 떨어진 외동읍 말방리엔 숭복사지가 있다. 798년 괘릉을 조성하면서 통째로 옮겨진 사찰인 곡사가 있던 자리다. 곡사란 이름이 숭복사로 바뀐 것은 헌강왕 때인 885년의 일이다. 곡사가 이곳으로 옮겨지고 60여년이 지난 경문왕 즉위 2년인 862년. 경문왕은 원성왕의 명복을 빌기 위한 원찰로 곡사를 주목하고 중창불사를 계획한다. 하지만 곡사의 중창은 쉽게 시작되지 못했다. 이로부터 3년이 지난 865년 어느 날 경문왕은 꿈에서 원성왕을 만나 중창 불사에 대한 허락을 받게 되고, 허비한 3년의 시간을 아쉬워하며 중창 불사를 시작하게 됐다고 한다. 경문왕의 곡사 중창은 그동안 왕위 계승을 두고 대립하고 갈등했던 여러 정치 세력들을 ‘원성왕의 후손’이라는 점을 들어 하나로 모으는 역할을 했다. 아들인 헌강왕 때에도 곡사에선 또 다른 불사가 추진됐다. 헌강왕은 재위 11년(885)에 곡사의 이름을 ‘대숭복사’로 바꾸면서 국가가 관할하는 정법사에 예속시키고, 보살과 관리를 파견해 재정을 돌봤다. 곡사를 중창했던 선왕의 업적을 기리고 계승하면서, 대숭복사와 왕실의 관계를 돈독히 유지하려고 하려는 의도였다. 헌강왕은 이듬해인 886년 봄 최치원에게 숭복사비의 비문을 짓기를 명한다. 비는 진성여왕 때에서야 완성되는데, 그것이 최치원의 ‘사산비명’(四山碑銘) 중 하나인 ‘대숭복사비명’이다. 대숭복사비명엔 경문왕의 곡사 중창과 헌강왕의 대숭복사 개창 내용을 담았다. 이는 원성왕 후손의 일체감 강조를 넘어, 꾸준히 선조의 덕업을 계승하는 경문왕계 왕실의 정통성과 위상을 더욱 부각하려는 의도였다는 게 학계의 일반적 견해다. 숭복사지는 일제강점기 때만 해도 절터가 있는 마을 이름인 ‘말방리사지’(末方里寺址)로 불렸다. 당시 주변엔 석탑 부재가 쌓여 있었고 귀부와 비편, 건물의 초석 등이 널려 있었다고 한다. 이후 비편을 수습해 해독하는 과정에서 이곳이 숭복사 터라는 사실이 확인됐다. 절은 3단의 석축을 쌓아 맨 위에 법당과 탑을 배치하고 북쪽에 강당을 두었던 것으로 추정된다. 절터 한편엔 2014년 진품 비편을 본떠 만든 숭복사비가 서있다. 비편과 비를 짊어지고 있던 쌍귀부(雙龜趺)는 현재 국립경주박물관에 있다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/02/16 00:00