-

영감~ 영감 목소리가 너무 작구려!

영감~ 영감 목소리가 너무 작구려!어느 날부턴가 상대방의 말을 되묻는 일이 많아지고, TV나 음악을 청취할 때 볼륨이 과도하게 높아진다면 난청을 의심해보아야 한다. 난청이 생기는 원인은 매우 다양하며, 그 종류도 여러 가지다. 난청이 생기는 원인과 종류를 알아보고, 난청에 대한 궁금증을 해결해보자. #난청이란? 국민건강보험공단 통계에 따르면 지난 2012년 약 28만 명에 달하던 난청 환자의 수는 2017년에 35만 명으로 5년 사이 25%나 증가하였다. 2017년 기준 연령대별 난청환자 현황을 살펴보니 70대 이상이 34.9%로 가장 많았고, 그 뒤로 60대, 50대 순으로 나타났다. 난청이란 소리가 작게 들리거나 말소리를 알아듣기 힘든 상태를 말한다. 그 정도가 다양하고 여러 원인으로 나타날 수 있다. 난청이 있는 경우 정확한 검사로 진단을 받는 것이 중요하고, 만일 원인 질환이 진단된다면 적합한 치료나 재활이 필요하다. #난청의 원인과 치료 귀는 바깥부터 크게 외이, 중이 그리고 내이로 나눈다. 외이는 귓바퀴와 외이도로 구분되며 중이는 고막, 중이강, 유양돌기 및 이관으로 구분된다. 내이는 청각에 관여하는 와우(달팽이), 평형에 관여되는 반규관(반고리관) 및 두 구조물을 연결하면서 평형에 관여하는 전정 등 세 가지의 구조물로 나눌 수 있다. 외부의 소리는 귓바퀴와 외이도를 통해 들어와 중이의 고막, 이소골을 지나며 증폭되어 내이의 달팽이관으로 전달되고, 달팽이관에서 전기신호로 바뀐 뒤 청신경을 거쳐 뇌로 전달되어 인식된다. 이같은 일련의 과정에 문제가 있으면 난청이 발생할 수 있으며, 문제가 발생한 위치에 따라 치료 방법이 다르다. 소리가 외이도와 중이를 거쳐 달팽이관까지 전달되는 과정에 문제가 있는 경우를 전음성 난청이라 한다. 전음성 난청은 귀지, 외이 손상, 고막 천공, 중이염, 이소골 기형 등이 있을 때 생길 수 있으며, 적절한 약물 치료와 수술로 청력이 회복되는 경우가 많다. 소리 전달은 잘 되었으나 이후에 달팽이관과 청신경이 손상되어 소리에너지가 전기신호로 적절하게 바뀌지 못하거나 뇌의 청각중추까지 제대로 전달되지 못하는 것을 감각신경성 난청이라고 한다. 감각신경성 난청은 나이가 들면서 자연히 발생하는 노화성 난청, 갑자기 청력이 떨어지는 돌발성 난청, 출생시부터 발생한 선천성 난청, 특정 이독성 약물 사용 후 발생하는 약물독성 난청, 메니에르병, 청신경 종양 등 다양한 원인으로 발생할 수 있다. 일부 질환의 경우 증상 발생 직후에 내원하여 적기에 치료를 받으면 청력을 회복하는 경우도 있으므로 갑자기 난청을 느낀 경우 진료를 미루지 않는 것이 중요하다. 최선의 치료 후에도 난청이 지속되면 보청기를 비롯한 청각보조장치를 사용하며, 보청기로 적절한 효과를 얻지 못하는 경우는 인공중이 이식술 또는 인공 달팽이관 이식수술 등 다양한 방법으로 청각재활을 할 수 있다.

경주신문 기자 2018/09/07 00:00 -

![[북리더독서회] 힐빌리의 노래](https://www.gjnews.com/data/newsThumb/1536299122_thumb_3000.gif) [북리더독서회] 힐빌리의 노래

[북리더독서회] 힐빌리의 노래책의 원제를 그대로 번역하면 ‘힐빌리의 비가(悲歌)’가 된다. 힐빌리는 미국에서 ‘러스트벨트’라 불리는 쇠락한 공업지역에 사는 백인 노동자 계층을 지칭하는 말이다. 그 지역 출신인 저자가 예일대 로스쿨을 거쳐 변호사가 되기까지의 과정을, 억지 감동을 끄집어내지 않고 담담하게 서술하고 있는 논픽션이다.

이수지 기자 2018/09/07 00:00 -

차도로 다니는 사람들 사고유발 위험

차도로 다니는 사람들 사고유발 위험경주고 방면 지하차도로 보행자와 자전거, 리어카 등이 다니면서 사고를 유발하고 있다는 지적이다. <사진> 제보자 A씨는 “지하도로 차를 몰고 내려가는데 자전거가 앞을 가로막고 있었으며, 더욱 놀랐던 것은 차를 향해 마주보고 차도로 걸어오는 어르신이었다”며 “경주가 좋아서 이사온지 이제 두 달 정도 되었다. 정말 생각도 못한 일을 눈으로 봐서 놀라울 따름이다”고 말했다. A씨가 제보한 장소는 그동안 수차례 비슷한 문제로 지적되어온 장소이다.

이재욱 기자 2018/09/07 00:00 -

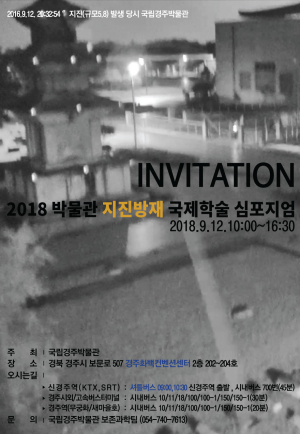

‘9.12 경주지진발생, 그 후로 2년’

‘9.12 경주지진발생, 그 후로 2년’국립경주박물관은 오는 12일 경주화백컨벤션센터에서 2018 박물관 지진방재 국제학술 심포지엄을 개최한다. 국립경주박물관이 주관하는 이번 심포지엄은 일본도교국립박물관과 중국국가박물관 관계자 및 국내외 지진방재 분야 전문가들이 참석해 지진현황과 대응방안에 대한 사례를 발표한다. 이날 심포지엄은 경재복(한국교원대), 서동일(기상청)의 기조강연을 시작으로 총 6개 섹션에 대한 발표가 1·2부로 나뉘어 진행될 예정이다. 1부 발표에서는 △노나카 테루미(일본 도쿄국립박물관) ‘해일 피해를 입은 문화 구원 활동의 현황-동일본 대지진으로부터 7년’ △송창훈(국립경주박물관) ‘국립경주박물관 관람객 지진대응 방안-관람객 대피를 중심으로’ △쳥샤오린(중국 국가박물관) ‘중국소장 유물 방진기술 연구 진전’에 대한 주제발표가 진행된다. 2부에서는 △탕밍(중국 국가박물관) ‘중국박물관 소장품의 예방적 보호 연구 진전과 도전’ △전효수(국립경주박물관) ‘경주지진 이후 박물관의 지진대응 진일보-건물 내진과 전시품 면진’ △무토베 가쓰노리(일본 도쿄국립박물관) ‘지역을 잇다-문화재 방재 네트워크의 확립 촉진’에 대한 주제발표가 이어진다. 국립경주박물관측은 “국내에서 박물관 지진대응과 관련된 첫 국제학술심포지엄이다”라며 “한중일 국립박물관에서 진행중인 내용들이 발표되며, 지진과 관련한 최신정보, 동향 등을 접할 수 있는 귀한 자리가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

오선아 기자 2018/09/07 00:00 -

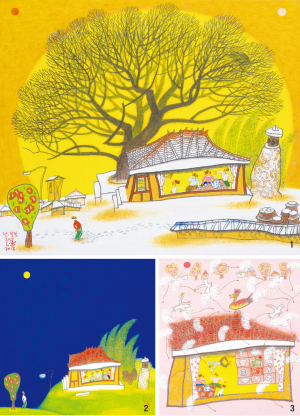

최성환 작가 ‘추억과 이상향이 어우러진 전시’

최성환 작가 ‘추억과 이상향이 어우러진 전시’한적한 산골 마을에 자리 잡은 화실, 창 너머 보이는 정감어린 주위 풍경들. 그곳에서 바라보는 작가의 시선이 작품 속에 고스란히 녹아든다. 최성환 작가의 초대개인전이 갤러리 라우(관장 송휘)에서 오는 29일까지 선보인다. 서정적인 감성과 탄탄한 구성, 그리고 유쾌한 표현력으로 작가의 작품을 보고 있노라면 옛 시절 추억이 아련하게 떠오른다. 유년의 추억이 그립고, 키 큰 미루나무와 붉은 노을의 추억이 그리운 사람에게 작가는 그들이 상실한 추억을 작품을 통해 되찾아주고 있다. 최성환 작가는 1960년 경북 영천 출신으로 영남대 회화과를 졸업하고 홍익대 대학원을 졸업했다. 영천, 대구, 서울 등지에서 32번의 개인전을 가졌으며, 국내외 아트페어 및 500여 회의 그룹전에 참가하며 활발한 작품활동을 이어오고 있다. 국립현대미술관미술은행, 서울대 사범대학, 연세대 국제학대학원, 서울아산병원, 동양그룹본사, 포항검찰지청, 안국약품, 국가정보원 등에 그의 작품이 소장돼 있다.

오선아 기자 2018/09/07 00:00 -

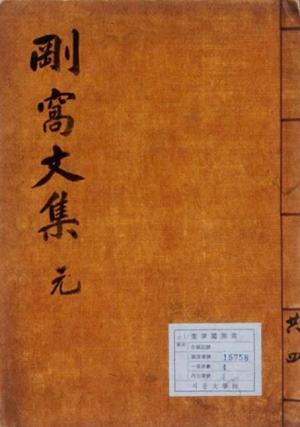

조선시대 경주 지역 유기(遊記), 총체적 집성된 19편(中)

조선시대 경주 지역 유기(遊記), 총체적 집성된 19편(中)이번호에서는 ‘조선시대 경주 지역 유기(遊記), 총체적 집성된 19편 (上)편’에 이어 몇몇 중요 작가와 시기별 유람배경, 여정, 글쓰기 방식 등에 대해 들여다보았다. 역시 오상욱 경북고전번역연구원 원장(부산대학교 한문학과 강사)의 ‘조선시대 경주지역 유람과 遊記의 특징 고찰(동방한문학회 제71집)’과 인터뷰를 통해 구성했다. 다음호 (下)편에선, 경주유기 연구에 대한 가치를 조명해보고 관련전문가를 통해 유기에 담긴 자료로서의 활용에 대해 구체적인 자문을 구할 예정이다. -저마다 다른 유객의 입장에서 다양한 유람배경으로 경주 찾았고 경주문인으로서 고향 경주를 구석구석 유람한 경우도 상당수 유람기는 작가의 사적인 글이지만 타인을 위한 공적인 기능도 담겨있었다. 공적 또는 사적인 일로 경주를 찾은 이들은 조선후기로 들면서 작가의 주도하에 의도적이며 자발적인 유람이 증가한다. 이는 유기문학의 성장과 연관이 있으며 경주유기 역시 같은 현상을 보였다. 박종의 경우 외손의 입장으로 경주를 찾았으며 허강은 회재 이언적의 후손인 부인의 고향 양좌동을 찾았고 홍성민, 이덕홍, 심원열, 김수흥은 관직의 공무로 경주를 찾았다. 또 송달수는 동생을 만나러 가는 길에 서원을 찾아 도통연원(道統淵源)을 확인하는 계기로 경주를 찾는 등 저마다 다른 유객의 입장에서 다양한 유람배경으로 경주를 찾았던 것. 반면, 이덕표, 이공상, 이봉수 등과 같이 경주문인으로서 고향 경주를 구석구석 유람한 경우도 상당수 포함되어있다. 이외에도 이정엄(1755~1831)의 남려유고(南廬遺稿) 권3, 잡기에는 다수의 유기가 실려 있는데, 고향산천을 유람하는 것과 함께 회재의 후손으로서 애향심과 스승의 공경과 조상의 참배 등에 의미를 둔 것은 주목할 점이다. “1580년의 홍성민, 이덕홍과 1767년의 임필대, 박종과 1857년의 송달수, 심원열 등은 서로 같은 해 그리고 비슷한 경로를 통해 경주유람을 다녀간 이들로서 이들 유기는 당시 경주지역의 상황과 유기서술방식 등을 비교 연구하는데 가치가 있습니다. 특히 19편의 경주유기 가운데 18세기에 저술된 이만부의 동도잡록(東都雜錄), 김상정의 동경방고기(東京訪古記), 임필대의 유동도록(遊東都錄), 박종의 동경유록(東京遊錄), 박이곤의 유동경록(遊東京錄), 심원열의 경주고도기(慶州古都記) 등은 경주, 동도, 동경 등 다양한 제명으로 경주를 직접 언급한 작품이면서 다른 작품과 달리 경유지로서 경주가 아니라 경주를 직접적인 유람지로 삼았고 자세하고 사실적인 표현을 담은 유기서술의 특징적인 면을 갖고 있습니다” 오 원장은 작가의 인물배경, 유람정보 및 특징과 기본적으로 무엇을, 왜 봤는지에 대해 몇 명의 대표적 작가로서 예를 들어 설명했다. -식산(息山) 이만부(李萬敷, 1664~1732), 월성 설명을 시작으로 최치원에 대한 고사와 유적지 등에 대해 설명 식산 이만부는 퇴계학을 익힌 유학자로 가학으로 학문을 배웠고 서울 태생이다. 젊어서는 전국을 유람하고 상주로 이거해 산림처사로 살면서 후진양성과 풍속교화에 힘쓴 인물이다. 무려 173편의 방대한 유기 가운데 경주와 관련된 유기만 따로 수록하기도 했다. 오 원장은 “이만부는 언양의 반구대가 세워지고 구곡문화가 만들어질 즈음 다녀갑니다. 식산은 구곡을 지정하고 그 영향은 경주까지 미치게 돼 경주 문화에 크게 일조한 이로 평가되고 있습니다”라고 했다. 이만부의 동도잡록(東都雜錄)은 숙종년간에 저술된 유기로 월성과 곳곳의 유적에 대해 설명을 곁들여 감상기행문 형식으로 상세히 기록했으며 유기형식을 취한 해설적 유기작품으로 이해된다. 동경에 대한 잡다한 기록을 일정별 서술이 아니라 항목별로 작가의 의도에 따라 설명을 하고 있다. 월성 설명을 시작으로 마지막에는 최치원에 대한 고사와 유적지 등에 대해 설명하는 등 글 배치에 따른 여정소개를 했다. -석당(石堂) 김상정(金相定, 1722~1788), 숭덕전, 남문루, 종각, 봉황대 등 경주 구석구석 유람 석당은 승지와 대사간에 이르렀다. 그러나 당시 시파와 벽파로 나뉜 정국에 정조와 사이가 나빴던 벽파의 홍인한과 가까웠던 이유로 파직된다. 이후 노론의 인물로 향리에 거하며 여생을 보냈다. 김상정의 동경방고기(東京訪古記)는 영조년간 1760년 저술된 유기로 합천-밀양-양산-언양을 거쳐 경주 부윤 정존겸을 찾아가 달성-합천으로 되돌아오는 여정이다. 총 12일 여정 가운데 3일간 경주에 머물면서 유람 내내 경주부윤 등 여러 문인들과도 교유하고 숭덕전, 남문루, 종각, 봉황대 등 경주의 구석구석을 유람했다. 출발과 도착 그리고 중요 일정에 대해서만 일정을 별도로 표기한 것이 특징이다. -강와(剛窩) 임필대(任必大, 1709~1773), 경주에 머문 기간 가장 길며 둘러본 장소 역시 상대적으로 많아 임필대는 경북 의성군에 거주했고 어려서부터 학문에 뜻을 보여 과거시험에 합격됐으나 취소되는 불운을 겪기도 한다. 이후 벼슬에 뜻을 두기보다는 학문 연구와 후진 양성에 매진하고 문중과 향촌 교화에 주력했다. 유동도록(遊東都錄)을 보면 거의 경주 곳곳을 유람했다. 임필대의 경우 경주에 머문 기간이 가장 길며 둘러본 장소 역시 상대적으로 많았다. 아마도 계획적으로 여유를 갖고 구석구석 유람한 것으로 보인다. 유동도록은 1767년 영천-건천-경주-언양-울산-감포-경주-옥산-영천으로 되돌아오는 여정의 유기로 총 46일 여정 가운데 27일간 경주에 머물면서 경주시내, 남산 일대, 양동, 불국사, 감포 등 넓은 지역을 유람하고 유람 내내 많은 문인들과 교유했다. 동선을 따라 여정을 상세히 서술하고 특히 경주읍성의 건축물 남문루, 향사당, 집경전지, 논호수(현재 황성공원) 등 자잘한 유적들도 빠짐없이 기록했다. -당주(鐺洲) 박종(朴琮, 1735~1793), 동경유록의 ‘신라십무(新羅十舞)’는 현재로선 최초의 기록, 신라십무를 경주유기에서 발굴해낸 것은 한문 번역의 ’쾌거‘ 박종은 특히, 경주에 대해 의미있고 중요한 글을 남긴 대표적 인물 중 한 명이다. 스승인 홍계희와 함께 홍계희의 아들인 당시 경주 부윤 홍술해를 찾아 경주를 다녀갔다. 박종은 관북유학자로 관북유학의 부흥에 힘썼으며 평소 벼슬에 뜻을 두지 않은 전형적인 처사였다. 주자학을 배우고 예학을 실천하며 대명의리(大明義理)를 지향하는 관북의 선비였다. 영해에 살면서 영남학을 접하고 많은 영남의 문인들과 교유한다. 박종의 동경유록(東京遊錄)은 임필대와 같은 시기인 1767년 관동팔경-경주-옥산-칠곡-문경-충청도 안보-충주-경기도 양주로 돌아가는 장거리 여정의 유기로 총 91일 여정 가운데 39일간 경주에 머문 기록이다. 경주일대의 유적과 인산서원, 옥산서원 등을 참배했다. 특히, 박종은 홍계희, 홍술해와 함께 당시 경주 동헌에서의 연희에 참석해 ‘신라십무(新羅十舞)’라는 전통춤을 관람하게 된다. 박종은 이 열 가지 신라의 춤동작을 동경유록에 아주 상세하게 기록해둔다. 오상욱 원장은 ‘당주 박종의 동경유록 연구(동양한문학연구 2016)’에서 초무(初舞), 아박무(牙拍舞), 향발무(響鈸舞), 무동무(舞童舞), 처용무(處容舞), 정자(釘子), 반도무(蟠桃舞), 주무(舟舞), 포구락무(抛毬樂舞), 황창무(黃昌舞), 마지막에서는 학춤으로 끝을 내는 신라십무에 대한 상세한 묘사를 번역하고 발견해냈다. 이렇듯, 신라십무라는 콘텐츠를 경주유기에서 발굴해낸 것은 ‘한문 번역의 쾌거’라 아니 할 수 없다. 오 원장은 “조선에 이르면서 오랜 변화를 겪고 재정비되면서 성대한 신라의 음악과 춤 원형은 사라져버렸는데, 박종의 신라십무에 관한 기록은 현재로선 최초의 기록입니다. 18세기 박종이 바라본 신라십무의 기록을 통해 신라의 춤과 공연문화에 대해 연구하고 이것이 문화콘텐츠에 활용, 개발되길 바랍니다”라고 힘주어 말했다. 박종은 일정별과 항목별 서술에 사실적 묘사를 더한 빼어난 글쓰기 방식으로 유기를 서술했다. 특히 18세기의 대표적인 유람가로 산수벽이 있어 팔도를 유람하며 많은 유록을 남겼으며 저서인 당주집(鐺洲集, 권14·15)에는 동경유록을 포함한 다수의 유록이 수록돼 있다. 평소 경주에 대한 마음이 늘 자리했으며 유람이 주목적이면서도 박혁거세의 시조묘를 참배하고 옥산을 찾아 자신의 뿌리를 찾았다. 또 인산서원을 찾아 함경도의 학문적 연원과 스승의 발자취를 탐색했다. -지촌(芝村) 박이곤(朴履坤, 1730~1783), 옥산서원, 구강서원 등 참배하며 유학자로 정체성 확보하는 도통연원 확인하는데 집중 박이곤은 퇴계학파다. 영덕에서 살았고 향시에는 여러 번 합격했으나 회시에는 실패해 뜻을 접고 향리로 돌아와 성리학 연구에 전념했다. 유동경록(遊東京錄)은 1773년 대구-하양-영천-옥산-사방-경주-안강-영천-하양-대구로 되돌아오는 여정의 유기로 총 17일 여정 가운데 7일간 경주에 머물면서 경주시내 및 옥산서원, 분황사, 호림 등을 유람하고 영양, 옥산, 영천, 고령의 많은 문인들과 교유했다. 다른 일기체 형식의 유기에 비해 내용이 매우 간략하지만 일정별 서술로 감흥은 되도록 배제하고 유람한 지역의 정보와 경유지에 대해 자세히 서술한 것이 특징이다. 오 원장은 “유동경록은 경주유람배경이 직접적으로 드러나 있지 않지만 경주로 오가는 길에 시조묘를 참배하고 옥산서원, 구강서원, 임고서원, 명고서원 등 서원 4곳을 참배하면서 유학자로 학무의 정체성을 확보하는 도통연원을 확인하는데 집중했다는 것입니다. 서원 탐방하러 온 이였으니까요”라면서 유기 서술방식은 기존 기행문학의 장점만을 활용한 다양한 서술방식으로 독창적이면서 이해력 높은 글을 완성했다고 설명했다. -경주지역 유기의 전체여정과 중심 유람지...사방으로 난 길 통해 경주로 드나들면서 곳곳의 명승지와 유적 탐방 경주는 사방에 통로가 형성되어 어느 곳으로 오고가더라도 유적과 명소를 충분히 관람할 수 있었으며 유객은 자신의 출발지와 종착지를 중심으로 경주를 찾아 유람했다. 특히 월성을 중심으로 동쪽으로는 불국사, 감포, 대왕암 등을, 서쪽으로는 선도산, 김유신장군묘 등을, 남쪽으로는 남산, 포석정, 인산서원, 용산서원 등을, 북쪽으로는 논호수, 백률사, 안강, 양좌동, 옥산 등을 두루 유람한 것이다. 18세기를 전후로 경주 여정의 변화가 눈에 띄게 드러나는데, 바로 옥산이 명소로 등장하면서부터다. 옥산서원은 경주를 유람하며 들르는 필수 여정의 하나로 문사들의 필수 유람지가 되었다. 회재의 고향인 양좌동 역시 문인들 회합의 장소로 유객이 경주를 찾으면 들르는 중요한 장소였다. 전국의 유객들은 사방으로 난 길을 통해 경주로 드나들면서 곳곳의 명승지와 유적들을 탐방했던 것.

선애경 문화전문 기자 2018/09/07 00:00 -

신라와 고구려는 어떻게 다를까? <1>

신라와 고구려는 어떻게 다를까? <1>어느 해보다도 뜨거운 여름이다. 숨이 막힐 듯 태양과 마주하는 하루하루가 길기만 한 여름 낮밤은 그대로 열탕이다. 그런 와중에 나는 고구려, 만주, 심양으로 향하는 비행기에 올랐다. 조선의 마지막 끝자락에서 해방에 이르기까지 일제의 만행아래 독립을 향한 수많은 영혼들이 별이 되어버린 회한의 땅이다. 혹한의 겨울을 가진 만주, 철없는 나는 드넓은 그 곳에서 여름을 낚으리라 여겼건만... 하루도 빠짐없이 푸르른 하늘아래 흘렸던 뜨거운 땀, 이보다 앞서 까마득한 삼국시대, 고구려와 백제, 신라가 공존하던, 지금의 대한민국의 뿌리가 용틀임하던 곳이다. 그 중에서도 한반도를 벗어나 만주 땅까지 기상을 떨치던 자랑스러운 우리의 선조, 고구려가 대륙을 호령하던 현장이다. 천년국가 신라의 서울, 경주에 나는 또 다른 둥지를 틀었다. 20년 가까운 시간동안 신라인들의 숨길과 흔적위에서 나는 현재를 살고 있다. 발길 닿는 어느 곳이라도 선조들의 손길이 닿지 않은 곳은 없다. 그 중에서 신라와 고구려의 차이점은 무엇인지 살펴보자. 첫째, 신라의 시조, ‘박혁거세’로 말을 타고 초원을 순환하며 살던 유목민인 반면 고구려의 시조는 ‘주몽’으로 말을 타고 사냥을 하며 만주들판을 호령하던 수렵민으로 볼 수 있다. 혁거세는 말이 품고 온 알에서 태어나 신라를 건국했다. 자라면서 아주 총기가 있고 기상이 빼어난 것을 보고 기존에 있던 육부촌의 촌장들은 혁거세가 13세가 되자 왕으로 추대하 신라는 첫 발을 내디뎠다. 한반도는 늦은 가을이면 오리와 기러기가 따뜻한 남쪽인 한반도로 날아와 강 하류나 저수지에서 군무를 펼치고 짝짓기를 하여 알을 낳고 새끼를 깐다. 이듬해 봄, 3월이 채 가기도 전에 어미는 다자란 새끼들을 데리고 북으로, 고향으로 돌아간다. 이들은 어디서 왔을까? 돌아가신 우리 부모님과 조상들이 계신 곳에서 왔을까? 한반도에서 추운 겨울을 나고 어디로 돌아가는 걸까? 경주박물관 신라역사관에는 새 모양 그릇들이 전시되어 있는 것을 볼 수 있다. 그래서인지 지금도 ‘혁거세, 신라의 시조는 어디서 왔을까?’는 고고학자들에게 아주 오래된 주제다. 알타이 산이 있는 중앙아시아가 아닐까 추측할 뿐이다. 고구려를 건국한 동명성왕(주몽)은 천제의 아들 ‘해모수’와 하백의 딸인 ‘유화’를 부모로 태어난 천제의 자손이다. 성은 고씨(高氏), 이름은 주몽〔朱蒙, 추모(鄒牟)와 중해(衆解)로도 부른다〕으로 까마득한 시절, 드넓은 만주의 북쪽, 지금의 하얼빈근처에는 고대의 부여가 있었다. 《삼국사기》와 《삼국유사》에 나오는 주몽의 이력은 차이가 별로 없다. 잠깐 살펴보면 북부여의 왕 ‘해부루’가 산천에 기도하여 금빛 개구리를 닮은 아이를 얻어 ‘금와(金蛙)’라 이름을 짓고 태자로 삼았다. 이후 왕은 땅이 기름지고 농사짓기에 적합한 ‘가섭원’으로 도읍을 옮기고 ‘동부여’라 하였다. ‘해부루’가 죽고 ‘금와’가 왕위를 이었다. 금와가 나라를 순행하다 태백산 남쪽 우발수(묘향산 만폭동 단군대 샘터)에서 한 여인을 만났다. 그녀는 부모의 허락없이 천제의 아들 ‘해모수’와 인연을 맺은 까닭에 귀양 온 ‘유화’로 하백(河伯, 황하의 신)의 딸이었다. 그 말을 들은 ‘금와’가 ‘유화’를 데리고 궁궐로 돌아가니 햇빛이 그녀를 따라가며 비추었다. 이로 인해 태기가 있어 닷 되나 되는 ‘알’을 낳았다. 그 알에서 나온 아이가 바로 ‘주몽’으로 드넓은 평원에서 활을 귀신같이 쏘던 신궁이었다. 그 전에 북부여에는 낯선 사람이 나타나 ‘해모수’라며 도읍을 정했다. 그 후 오이, 마리, 협보 3명의 동지와 뜻을 같이 해 오녀산성에서 고구려를 건국했다.

경주신문 기자 2018/09/07 00:00 -

불국사는 부처님의 나라에 있는 사찰이다<1>

불국사는 부처님의 나라에 있는 사찰이다<1>불국사는 대한불교 조계종 제11교구 본사로 한국불교를 대표하는 사찰인데, 석굴암과 더불어 유네스코가 지정한 세계문화유산으로 등록되어 있다. 또 경내가 사적 제502호로 등록되어 있으며 국보 7점, 보물 6점, 시도유형문화재 1점을 보유하고 있다. 불국사는 이와 같이 외적인 화려함과 더불어 불국토를 현세의 사바세계에 화현시킨 열정적인 신앙의 완성체이다. 불국사가 워낙 유명한 사찰이다 보니 이 인근지역의 동 이름이 불국동, 기차역도 불국사역, 학교도 불국사초등학교와 불국중학교가 있다. 물론 이 학교가 불국사 가까이에 있어서 학교 이름이 이렇게 된 것일 뿐 불국사의 부속학교는 아니다. 심지어 지금은 없어졌지만 한때 이 지역에 불국사교회도 있었다. 불국사(佛國寺)의 사찰 이름 ‘불국(佛國)’은 부처님의 나라를 지칭한다. 흔히 부처님의 나라라고 하면 기독교의 천국을 연상하고 이와 대비되는 극락으로만 생각하게 된다. 그러나 부처님의 나라는 여럿이다. 법화경에 근거한 석가여래의 사바세계, 아미타경에 근거한 아미타여래의 극락세계, 화엄경에 근거한 비로자나불의 연화장세계, 약사유리광여래본원경에 근거한 약사여래의 유리광세계 등이 모두 불국 즉 불국토이다. 또 중생이 사는 번뇌로 가득 찬 고해(苦海)인 현실세계를 예토(穢土)라고 하는데 대하여 불국은 청정한 세계라고 하여 정토(淨土)라고도 한다. 이와 비슷한 의미로 차안(此岸)과 피안(彼岸)이 있다. 차안은 ‘이 언덕’이라는 의미로 삼독으로 고통을 받는 현실 세계이고, 생사고해의 고통을 건너서 다다르게 되는 이상세계가 ‘저 언덕’이라는 의미의 피안이다. 피안에 이르렀다는 말이 도피안(到彼岸)인데 산스크리트어로 파라미타(Paramita)이며 이를 음역하여 바라밀(波羅蜜)이라고 한다. 이곳 불국사는 사바세계와 극락세계, 연화장세계, 유리광세계가 함께 자리하고 있는 종합 불국토이다. 그래서 사찰이름이 불국사이다. 불국사 창건과 관련하여 전해오는 기록으로는 『불국사사적(佛國寺事蹟)』·『불국사고금창기(佛國寺古今創記)』·『삼국유사』 등이 있다. 『불국사사적』의 저자는 『삼국유사』의 저자인 일연(一然) 스님으로 알려져 있다. 진위 여부에 대해서 논란이 있으나 불국사에 대해서 가장 상세한 자료로 인정받고 있다. 정식 명칭은 『신라국동토함산화엄종불국사사적(新羅國東吐含山華嚴宗佛國寺事蹟)』으로 불국사 중수 등에 관한 기록인데 1권 1책으로 된 목판본이다. 이 기록에 의하면 19대 눌지왕 때 아도(我道)의 요청으로 제일가람(第一伽藍) 흥륜사와 함께 제일선사(第一禪寺) 불국사를 창건했다. 그러나 불교가 아직 공인되기 이전이라 얼마 지나지 않아 허물어지고 말았는데, 법흥왕 대에 와서 왕의 뜻으로 불국사 중창의 역사(役事)를 시작하게 되었고 진흥왕이 이것을 계승하여 역사를 마쳤다. 또 경덕왕 때 김대성에 의해 대대적인 역사가 이루어졌으며, 진성여왕 때 네 번째의 중창이 있었다. 『불국사고금창기(佛國寺古今創記)』는 『불국사고금역대기(佛國寺古今歷代記)』라고도 한다. 1권 1책의 필사본으로 1740년(영조 16) 승려 동은(東隱)이 지은 것을 그의 제자 만연(萬淵) 등이 다시 교정을 하였다. 불국사의 역사적 배경과 유물·유적 등에 관해서 종합적으로 기록되어 있다. 이 문헌에 의하면 불국사의 창건을 법흥왕 15년(528년)이라 하고 왕의 어머니인 영제부인(迎帝夫人)이 출가하여 불국사를 세웠는데 법명이 법류(法流)였기 때문에 절의 이름을 화엄법류사(華嚴法流寺) 또는 화엄불국사(華嚴佛國寺)로 했다고 한다. 그리고 중창은 진흥왕 때 하였으며 왕의 어머니인 지소부인(只召夫人)이 비구니가 되어 비로자나불과 아미타불을 주조하여 불국사에 봉안하였고 경덕왕 때 김대성에 의해 중건되었다고 하여 『삼국유사』에서 김대성이 창건했다는 것과는 다르게 기술하고 있다. 이외의 다른 부분은 『삼국유사』의 기록을 답습하고 있다. 신빙성에 의문이 있지만, 불국사 경내의 대가람(大伽藍) 구조에 대하여 상세한 언급이 있어서 사찰의 원형을 살리는 데 좋은 자료가 되고 있다. 『삼국유사』는 불국사와 김대성에 관한 설화에서 “절에 전하는 기록에 말하기를 경덕왕(景德王)대의 재상인 대성(大城)이 불국사를 처음 세웠다”고 하여 위의 두 기록과는 차이가 있다. 그런데 『삼국유사』에 나오는 김대성은 신라 경덕왕 때 실재하던 인물로 벼슬이 중시(中侍)에 이르렀던 김대정(金大正)으로 추정된다. 선조 26년(1593년)에 왜구가 침략해 노략질을 자행할 때 좌병사는 불국사 지장전 벽 사이에 활과 칼을 감추었다. 왜구 수십 명이 불국사의 아름다움에 감탄하며 둘러보다가 무기가 감추어진 것을 보고는 불을 질렀다. 장수사에서 난을 피하고 있던 담화(曇華)대사가 문도를 이끌고 달려왔지만 화마는 대웅전, 극락전, 자하문을 제외한 2천여 칸의 건물을 삼켜버렸다. 금동불상과 옥으로 만든 물건과 석교와 석탑 등은 다행히 불길의 화를 면했다. 김대성이 24년의 정성을 쏟아서 건설하고, 850여 년 동안 수많은 사람들의 귀의처이자 자랑이었던 불국이 야만 왜구의 손에 의해 한순간 불타고만 것이다. 10여 년의 세월이 지난 1604년(선조37년)부터 복구가 시작되어 150년 동안 복구와 중수의 불사가 계속되었다. 그 후 여러 차례의 중수를 거쳐 오다가 1970년 박정희 대통령의 지시에 의해 오늘날의 모습으로 복원되었다.

경주신문 기자 2018/09/07 00:00 -

![[24]양동마을 손종로와 충노<忠奴> 억부의 애잔한 스토리](https://www.gjnews.com/data/newsThumb/1536285392_thumb_3000.jpg) [24]양동마을 손종로와 충노<忠奴> 억부의 애잔한 스토리

[24]양동마을 손종로와 충노<忠奴> 억부의 애잔한 스토리1592년 4월 14일 일본의 오우라항(大浦項)을 떠난 배가 기습적으로 부산에 닿고, 동래성이 함락되고 얼마 되지 않아 경주읍성도 왜놈들에게 장악당한다. 임진왜란 발발(勃發) 그해 6월 9일, 경주부를 중심으로 영천·자인·흥해·울산 등 130여명의 의병장을 모아 긴급 논의에 들어가게 되는데, 바로 문천회맹(蚊川會盟)이 결성되고, 9월에 경주읍성 탈환작전을 개시해 큰 공을 세운다. 임란 초기 관군의 무능함은 의병장과 백성의 동참을 이끌었고, 300여 명이 넘는 의병장과 경주부의 양반들 역시 목숨을 걸고 국가와 가문을 위해 싸웠지만, 역사의 뒤안길에 감춰진 내남의 잠와 최진립과 옥동(玉洞)·기별(奇別), 북안의 백암 김응택과 천죽(千竹), 건천의 부암 백이소와 부기(富基) 등 충노 이야기 역시 지역의 미담으로 전해진다. 이러한 임란창의 모범적 사례는 1636년 병자호란이 발발하였을 때도 충노의 미담은 망설임 없이 등장하는데, 바로 손종로와 충노 억부(億夫) 이야기가 그 주인공이다. 양동마을의 낙선당(樂善堂) 손종로(孫宗老,1598~1636)는 임진왜란 시기에 태어나 전쟁의 참상을 보며 자랐고, 1618년(광해10) 무과에 합격해 남포현감(藍浦縣監:충남 보령)을 지냈다. 병자호란 때 경기도 이천의 쌍령(雙嶺)전투에서 충노 억부와 함께 전사하였는데, 시체를 찾지 못하고 옷가지만으로 장례를 지냈다. 저서로 『낙선당실기(樂善堂實紀)』가 전한다. 그의 가계를 보면, 손소(孫昭)-손중돈(孫仲暾)-손경(孫曔)-손광서(孫光曙)-부친 손시(孫時)-손종로, 점필재의 절친인 손소와 회재의 스승인 손중돈의 후손으로 월성손씨의 정통을 이어받은 인물이다. 당시 노비 2명이 주인과 함께하였으나, 억부는 주인을 따라 죽고, 살아남은 무명의 노비는 박홍원과 돌아와 전장의 일을 상세히 전하였다. 또한 손종로가 사지(死地)를 향해 떠날 때 더없이 힘이 되어 준 사람은 어머니 일직손씨(一直孫氏)였으며, 덕분에 그의 충절은 대대로 회자되고, 충노 억부이야기 역시 『승정원일기』에 기록되면서 지역의 미담으로 확대된다. 1783년(정조7)에 정조께서 손종로 정충비각(孫宗老 旌忠碑閣)을 정려하였고, 정려비명은 양한당(養閒堂) 이정규(李鼎揆,1735~1810)가 짓고, 글씨는 정충필(鄭忠弼)이 썼다. 또 번암(樊巖) 채제공(蔡濟恭,1720~1799)이 「충신증훈련원정손공묘갈명(忠臣贈訓鍊院正孫公墓碣銘)」, 이계(耳溪) 홍양호(洪良浩,1724~1802)가 「증훈련원정손공종로정려기(贈訓鍊院正孫公宗老旌閭記)」등을 지었다. 이후 1816년(순조16) 손종로(孫宗老)의 충절에 대해 추증을 더하고, 1867년(고종4) 손종로와 억부의 일을 추증하고 정려하였다. ●경주부윤을 지낸 홍양호의 「손종로정려기(孫宗老旌閭記)」 『동경지』에 “전 현감 손종로는 쌍령전투에서 전사하였다”를 보는데, 나는(홍양호) 송구하고 경탄하며 “어찌하여 손씨 가운데 어진 자가 많은가?”라 말하였다. 그리하여 현감의 후손을 찾아 유사를 얻어서 읽었다. 공은 월성군 손순(孫順)의 현손으로, 병자호란을 당해 관직을 그만두고 집에 머물 때 국난을 듣고 분격하여 “집안이 대대로 임금의 은혜를 받았거늘, 어찌 죽음으로 보답하지 않겠는가?”하고는 집안사람을 거느리고 칼을 차고 서쪽으로 떠났다. 이때 향인(鄕人) 신상뢰와 박홍원이 따랐다.… 박홍원이 급히 소매를 당기며 함께 달아나길 청하며 “헛되이 죽기 싫으니, 살아남은 후에 일을 도모하자”하니, 손종로는 눈을 크게 뜨고 그를 꾸짖으며 “임금의 부름에 급히 달려갈 뿐 어찌 죽음을 피하겠는가?”하고는 마침내 힘써 싸우다 죽었다. 노비 억부(億夫) 역시 달아나지 않고 주인과 함께 죽었으니, 정축년(1637) 정월 3일이다.… 손종로는 노비와 함께 순국하였으니, 그 절개가 우뚝하며, 당(唐)나라 안고경(顔杲卿)의 일에 견주어도 부끄럽지 않았다. 일을 예조에 보고하고, 예관이 의논하길 “신하는 임금을 위해 죽었고, 노비는 주인을 위해 죽었습니다. 법에 따라 마땅히 모두 정려를 세워야 합니다.”라 하니, 임금께서 윤허하였다. 이정구(李鼎九)가 일찍이 내가 이 지역을 다스릴 때 자못 일의 본말을 갖추어서 작설(綽楔:홍살문)에 기록할 것을 청하였다.(見東京誌曰, 前縣監孫宗老死於雙嶺之戰. 良浩竦然驚歎曰, 是何孫氏之多賢也. 因求縣監後孫, 得遺事而讀之. 公月城君之玄孫也, 當仁廟丙子, 罷官家居, 聞國難, 奮曰, 家世受國恩, 豈不以死報耶. 卽率家僮, 杖劒而西, 鄕人辛商賚·朴弘遠從之.… 朴弘遠急引公袖, 請與偕走曰, 無徒死, 以圖後效. 公張目叱曰, 赴君之急, 寧避死耶. 遂力戰而死. 奴億夫, 亦不肯去而死焉, 卽丁丑正月三日也.… 孫宗老與其奴立殣, 其節卓卓, 不愧杲卿. 事下禮曹, 禮官議曰, 臣死於君, 奴死於主, 法當幷旌其閭. 敎曰, 可. 鼎九以良浩曾莅其地, 頗悉本末, 請記于綽楔.)

경주신문 기자 2018/09/07 00:00 -

안병렬 교수의 논어묵상

안병렬 교수의 논어묵상子曰 里仁爲美 擇不處仁 仁焉得知 자왈 이인·위미하니 택불처인이면 인언득지리오? <주석> 里仁爲美 :鄭玄이 말하기를 里라는 백성이 사는 곳이다. 仁者의 마을에 거하면 이것이 선한 것이다. 고 하였다. 朱熹가 말하기를 마을에 仁厚한 풍속이 있으면 아름다운 것이다. 고 하였다. 處 :居하는 것이다. 焉 :何이다. 知 :智와 같다. <번역> 공자께서 말씀하셨다. 사는 마을 가운데 인후한 풍속이 있으면 아주 좋다. 만약에 사는 곳을 선택하는데 풍속이 인후한 곳이 아니라면 어찌 능히 총명하다 하겠는가? <묵상> 사람은 환경의 지배를 받는다. 더구나 고대에 마을을 주축으로 하는 농경사회에서는 그 마을이 사회의 기본 단위이며 생활의 터전이었다. 그러므로 풍숙이 아름다운 마을을 찾아 살아야 함은 매우 중요한 것이다. 너무도 당연한 말이다. 그런데 이런 해석은 종래의 보편적인 해석이었다. 이에 대하여 새로운 해석이 상당한 설득력을 가진다. 里를 마을로 보지 않고 동사로 보아 산다고 해석하는 것이다. 그렇게 되면 仁에 사는 것이 된다. 그래야 좀 깊은 맛이 나는 말씀이 된다는 것이다. 종래의 해석은 너무 보편적인 말이어서 굳이 공자께서 강조할 성질이 아니라는 것이다. 그러므로 이를 인에 산다는 것으로 해석하여야 인을 강조하는 공자의 사상과 맞아진다는 것이다. 그러면 “인에 사는 것이 아름다우니 인을 택하여 살지 않으면 어찌 지혜롭다 하겠는가?”가 된다. 그래도 무언가 좀 어색한 듯도 하다. 오히려 전자의 해석이 더 순리적이지 않나 여겨지기도 한다.

경주신문 기자 2018/09/07 00:00 -

경주시의회 윤병길 의장 건강보험공단 명예지사장 체험

경주시의회 윤병길 의장 건강보험공단 명예지사장 체험경주시의회 윤병길 의장은 6일 건강보험공단 경주지사 일일명예지사장으로 위촉돼 공단의 주요업무를 직접 체험했다.이날 윤병길 일일명예지사장은 공단을 방문해 올해 중점업무 추진계획에 대해 보고받고, 공단을 방문한 민원인들과 상담을 통해 건강보험에 대한 시민들의 만족도와 애로사항 등을 청취하고 의견을 수렴, ..

이상욱 기자 2018/09/07 00:00 -

월성원전 ‘원자력 아카데미’ 제12기 강좌 개강

월성원전 ‘원자력 아카데미’ 제12기 강좌 개강‘경주시민이 바라는 원자력 아카데미’ 제12기 심화강좌가 5일 개강식을 시작으로 9주 동안의 일정에 들어갔다.이는 한국수력원자력(주) 월성원자력본부(본부장 박양기)가 후원하고 경주YMCA(이사장 이광오)가 주최해 열린다. 경주시민 40명이 참여하는 이번 제12기 원자력아카데미는 카이스트 원자력 양자공학과 정용훈 ..

이상욱 기자 2018/09/07 00:00 -

금령총, 고유제 시작으로 94년 만에 재발굴

금령총, 고유제 시작으로 94년 만에 재발굴국보 제91호 기마인물형토기가 발견된 신라무덤 금령총의 본격 발굴을 앞두고 6일 고유제가 열렸다. 일제강점기 발굴된 이후 94년 만이다. 국립경주박물관(관장 유병하)은 이날 고유제에서 금령총 발굴이 무탈하게 진행될 수 있도록 토지신에 고했다.금령총은 1924년 5월 조선총독부 직원이었던 우메하라스에지에 의해 발..

오선아 기자 2018/09/06 00:00 -

오는 11월 세계 최강 골프여제들 경주 찾는다

오는 11월 세계 최강 골프여제들 경주 찾는다세계 최강 대한민국 골프여제들이 오는 11월 지난해에 이어 다시 천년고도 경주를 찾는다. ‘오렌지라이프 챔피언스트로피 박인비 인비테이셔널’이 오는 11월 23일부터 25일까지 3일간 경주 블루원 디아너스CC에서 열린다. 대회는 호스트이자 홍보대사인 박인비 선수가 직접 기획해 열린다. 경주시는 5일 대외협력실에서..

이상욱 기자 2018/09/06 00:00 -

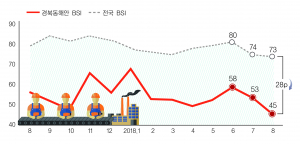

경북동해안 제조업 경기 ‘흐림’

경북동해안 제조업 경기 ‘흐림’경주를 비롯한 경북동해안지역 제조업 경기가 부진의 늪에서 빠져나오지 못하고 있다. 한국은행 포항본부는 경주, 포항, 영덕, 울진, 울릉지역 240개 법인기업을 대상으로 지난달 9일부터 27일까지 기업경기실사지수(BSI)를 조사했다. 2018년 8월 경북동해안지역 업황 기업경기실사지수에 따르면 제조업 업황 BSI가 전월대비 8P 하락한 45로 조사됐다. 이는 최근 1년 중 가장 낮은 수치로 전국 업황 BSI 73보다 28P나 낮은 수치다. 제조업의 경우 생산설비수준과 가동률, 채산성은 상승한 반면, 원자재구입가격과 설비투자실행, 제품판매가격 등의 하락해 실사지수가 좋지 않은 것으로 나타났다. 반면 비조제업은 전월 업황 BSI 58P 보다 14P 상승한 72로 나타났다. 비제조업은 매출을 제외한 모든 부문에서 상승해 지난달 대비 큰폭의 상승을 기록했다. 특히 채선성이 7월 73에서 지난달 87로 14P나 상승해 전반적 상승을 이끌었다. 제조업과 비제조업의 경영상 어려움으로는 제조업은 내수부진과 인력난, 인건비 상승, 자금부족이 큰 비중을 차지했으며 비제조업은 불확실한 경제상황과 인력난, 인건비 상승, 내수부진이 상대적으로 비중이 큰 것으로 조사됐다.

이필혁 기자 2018/09/06 00:00 -

황리단길 교통문제 해결 ‘산너머 산’

교통체증으로 몸살을 앓고 있는 황리단길 도로에 대한 일방통행 등 통행체계 변경과 관련, 인근 상인 및 주민들의 의견이 엇갈려 추진에 난항을 겪을 전망이다. 경주시는 지난 5일 황남동주민센터에서 ‘포석로(황리단길) 통행체계 검토 주민설명회’를 개최했다. 이 자리에는 황남동 주민 100여 명이 참석해 용역을 맡은 ㈜동성엔지니어링의 결과 보고를 듣고 의견을 나눴지만, 해법을 찾지 못한 채 제각각 다른 입장만 확인하는데 그쳤다. -용역결과 일방통행 필요 ㈜동성엔지니어링은 지난 2017년 8월부터 5월까지 용역을 실시한 결과 일방통행이 적합하다고 밝혔다. 업체 관계자는 “포석로 700m 구간에 대한 교통량과 보행량을 토대로 해결 방안을 모색했다”며 “일방통행, 보행자 전용도로, 대중교통 전용지구 등 3가지 방안에 대해 검토하고 올해 1월 시의원, 황남파출소장, 주민자치위원장, 상가대표, 통장 등 15명이 참석한 가운데 회의를 한 결과 일방통행이 적합하다는 결론을 내렸다”고 설명했다.

엄태권 기자 2018/09/06 00:00 -

알맹이 없기는 예나 지금이나…

알맹이 없기는 예나 지금이나…알맹이 없기는 예나 지금이나…

이승렬(이승우) 만평가 기자 2018/09/06 00:00 -

경주대, 재정지원 제한 대학 후속 조치 마련

경주대, 재정지원 제한 대학 후속 조치 마련대학역량진단 평가에서 정원감축 권고와 재정지원 제한을 받은 경주대가 학생들의 불이익을 줄이기 위한 방안을 발표하고 대책 마련에 나섰다. 경주대는 지난달 29일 신입생에 대해 ▶장학금 전액 교내장학금으로 보전 ▶학자금대출이자 전액 지원 ▶입학금 전액 지원의 장학금 지원 계획을 발표했다. 경주대는 장학금 지원 계획은 2019학년도 신입생에 대해 재정지원 제한대학에 대한 불이익을 학교에서 보전해 국가장학금 등에 대한 불이익을 주지 않겠다는 취지라고 말했다. 그러면서 이번 장학금 지원 계획은 기존 장학금 예산에 특별 장학금 예산을 편성한 것으로 기존 재학생에 장학금의 불이익은 없다고 밝혔다. 경주대는 장학금 지원 계획과 함께 현재 추진 중인 서라벌대학과의 통합 현황을 밝혔다. 경주대는 지난해 12월 전국대학 유일하게 교육부에 통합을 신청했으며 지난 8월까지 통합과 관련 교육부에서 요구한 각종 자료를 5차례에 걸쳐 보고서로 제출했다. 그러면서 교내 구성원(교수, 직원, 학생, 동창회 등) 및 서라벌대학 구성원과의 소통과 협의를 통해 9월 경 최종 통합 승인발표를 기다리고 있는 상황이라고 밝혔다. 경주대는 대학통합 승인을 받게 되면 보건의료계열 정원 우선배정, 대학 특수목적사업 참여가능, 대학의 사학진흥재단 융자금 우선 배정 및 행·재정 지원, 컨설팅 제고 등 지속적 관리 및 지원, 대학 기본역량진단 평가 유예 등 대학의 재도약 발판이 마련될 것이라 말했다. 경주대 이성희 총장은 대학 구성원을 포함한 지역주민들의 통합에 대한 열의와 희망이 최종적인 결실을 맺을 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다며 통합이 확정되면 그동안 준비하였던 통합대학의 특성화전략과 발전전략 등을 공개하고 지역의 새로운 강소대학으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.

이필혁 기자 2018/09/06 00:00 -

오지마을 주민 대상 행복택시 운행 ‘파란불’

오지마을 주민 대상 행복택시 운행 ‘파란불’경주지역 내 대중교통 소외지역 주민들을 대상으로 운행하는 ‘행복택시’ 보조금 지원과 관련한 조례안이 시의회 상임위를 통과했다. 경주시의회 경제도시위원회는 지난 4일 제236회 제1차 정례회에 시가 상정한 ‘경주시 행복택시 운행 및 이용주민 지원에 관한 조례안’을 원안 가결했다. 조례안은 오는 20일 열리는 제2차 본회의에서 최종 의결될 예정이다. 이번 상임위 통과로 향후 행복택시 운행은 확실시되고 있지만, 운영방식에 대해서는 시의원들의 지적도 많아 향후 풀어야할 과제로 남게 됐다. 조례안에 따르면 행복택시는 시내버스가 다니지 않는 읍·면지역 주민들의 교통편의 증진을 위해 운행하는 택시다. 연간 사업비는 1억원(국비 5000만원 시비 5000만원). 행복택시는 해당 마을 이·반장 등 마을대표자들의 요청 시간에 맞춰 이용자를 운송하게 된다. 마을 주민 2명 이상 탑승을 원칙으로 하고, 1인당 부담하는 금액은 시내버스 일반요금인 1300원으로 책정했다. 이를 제외한 나머지 금액은 예산 범위 내에서 경주시가 지원한다. 사업자는 향후 공모를 통해 선정한다는 방침이다. 운행기간은 2년. 시에 따르면 현재 진행 중인 행복택시 운영 관련 용역이 11월 마무리되면, 그 결과를 토대로 대상마을을 선정해 내년부터 본격 시범운행에 들어간다는 계획이다. 또 현재까지 파악된 시내버스 미운행 지역은 양남면 5곳, 감포읍 3곳, 안강읍 2곳, 산내면 2곳, 서면 3곳, 강동면 1곳 등 6개 읍면 16개 마을. 시는 앞으로 미운행마을을 추가조사 하는 한편 연말까지 우선 시범마을 8곳을 선정한다는 방침이다. 경주시 관계자는 “마을회관과 읍면사무소 소재지를 이어주는 행복택시 운행을 통해 대중교통 소외지역 주민들이 삶의 질 개선 및 사회 참여 확대 등이 기대된다”고 밝혔다. 이날 시의회 경제도시위 위원들은 행복택시 사업자 공모에 선정된 사업자와 비선정 사업자 간 갈등, 선정 사업자 부재 시 대안 미비 등 문제점을 지적하기도 했다. 이에 대해 시 관계자는 “읍면 거주 개인택시운송사업자를 우선 선정하고, 가능하면 많은 사업자를 선정하게 되면 문제점이 충분히 보완 될 것으로 예상한다”고 답변했다. 한편 행복택시는 현재 포항시, 영주시, 의성군 등 도내 11개 시·군에서 운영 중에 있다.

이상욱 기자 2018/09/06 00:00 -

경주 산내면 풍력발전소 주민갈등 심화 우려

경주 산내면 내일리 일대에 신청된 풍력발전소를 두고 주민 간 찬반 갈등이 심화될 조짐이 보이고 있다. ㈜삼화에너지는 지난 7월 27일 경주시 산내면 내일리 일원 시유지 434,381㎡에 4.2MW급 6기, 총 25.2MW 풍력발전소 신청을 산업통상자원부에 제출했고 현재 경주시의 관련부서 의견을 수렴중이다. 문제는 찬성과 반대 주민들이 각각 입장을 내놓으며 풍력발전소를 둘러싼 주민갈등이 심화되고 있다는 것. 지난달 30일 풍력발전소 반대 주민들 30여 명은 시청에 항의 방문했다. 이들은 “풍력발전소의 저주파 소음으로 인근 주민들이 수면장애, 어지럼증 등의 문제를 겪을 수 있다”면서 “귀농·귀촌한 주민 등 청장년층은 백지화될 때까지 반대운동에 나서겠다”고 주장했다. 반면 다른 한편의 주민들은 낙후된 산내 발전을 위해 풍력발전소가 필요하다는 입장이다. 찬성 측 주민들은 “2년 전 산내에 4기의 풍력발전기 신청이 들어왔었고 이에 설명회와 견학 등을 통해 2기가 승인됐던 전례가 있다. 최근 견학을 통해 소음도 적음을 확인했다. 산내면 이장협의회에서도 소음이 적고 지역발전에도 도움이 된다는 동의서를 업체 측에 전달했다”면서 지역발전을 위해 풍력발전소 설치 찬성을 계속 주장할 것으로 알려져 이를 둘러싼 주민 간의 갈등은 더 심화될 전망이다. 한편 경주시 관계자는 “현재는 시 관련부서 의견 조회 중으로 의견 수렴 후 산업통상자원부에 제출하고 결과를 기다려야 한다. 만약 허가가 나더라도 시 도시계획위원회 심의 등의 절차가 남아 시간이 많이 걸릴 것으로 예상된다”면서 “주민들 의견이 다른 만큼 신중히 검토하고 있다”고 밝혔다.

엄태권 기자 2018/09/06 00:00