-

![지상갤러리[115] 행복 그리고 문자이야기](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1683788891_thumb_3000.jpg) 지상갤러리[115] 행복 그리고 문자이야기

지상갤러리[115] 행복 그리고 문자이야기행복 그리고 문자이야기 해바라기를 주제로 상형문자와 현대적으로 접목하고 회화화해 표현했다. 더 나아가 동서양을 공존시키고자 사실적, 역동적인 효과가 어우러진 화면 구성 으로 추상적이고 명상적인 공간을 만들어냈다. 다양한 혼합재료로 겹칠과 덧칠, 찍기와 갈라짐, 퓨어링 기법을 활용해 질감의 효과를 극대화하고 다채로운 빛을 완성하고자 했다. 빛은 밝음을 의미하며 생명력으로 가득한 희망의 에너지다.

경주신문 기자 2023/05/11 00:00 -

가족의 존재 이유 되새기는 ‘가정의 달’ 되길

5월은 흔히들 말하는 가정의 달이다. 어린이날을 비롯해 어버이날, 가정의 날(15일), 부부의 날(21일) 등 가정의 의미를 담은 날들이 이어지기 때문이다. 5월은 가족 단위의 화합이나 친목을 위한 날이 유난히 많아 가정의 소중함을 생각하면서 그 의미를 되새길 수 있는 뜻 깊은 달이다. 코로나19로 4년 만에 개최된 경주시 어린이날 큰잔치에는 우천에도 불구하고 5000여명의 어린이와 부모 등이 경주실내체육관에서 다양한 체험행사를 즐기며 가족 간의 정을 나눴다. 또 지난 8일 어버이날에는 경주시 읍면동을 중심으로 각 기관·단체들이 경로당이나 경로단체 등을 찾아 카네이션을 전하고 안부를 묻는 등 오랜만의 일상을 되찾은 훈훈한 모습도 연출됐다. 아이들을 마스크를 쓴 채 바라봐야 했고, 연로한 노부모님의 손도 제대로 잡아드리지 못했던 코로나19의 긴 터널에서 벗어나는 시점에 맞은 올해의 5월은 더욱 감사한 달이다. 가족공동체인 가정은 우리 사회의 기본단위이며 핵심적인 삶의 요소이자 원천이다. 하지만 어김없이 찾아온 가정의 달 5월에도 여러 가지 어려움에 직면해있는 가정이 많다는 점을 감안하면 마음이 무겁다. 부부만의 가정이나 1인 가구가 경주에서도 매년 증가하고 있고, 또 가족 간 폭력에 시달리고, 부부가 갈라서면서 아이들이 방치되는 등의 사례도 적지 않게 발생하고 있다. 가정은 가족 구성원들끼리 서로서로 보호하고 보살펴주는 안식처의 역할이 필수인데도 현실이 그렇지만은 않은 것이다. 특히 장기간 코로나19 상황을 겪고, 전쟁 등 국제정세의 여파로 경기불황이 닥치면서 서민들의 삶도 녹록치 않다. 이는 가정불화로 이어질 수 있는 도화선이 될 것 같아 위태롭기만하다. 노인 학대 또한 간과할 수 없는 사회문제다. 통계청에 따르면 노인학대는 대부분 가족에 의해, 가정 내에서 발생한다고 한다. 가족 중에서도 아들이 40%를 넘고 이어 딸과 며느리 순이다. 또 빈곤문제로 고독사도 늘고 있다. 가정의 달을 맞아 우리의 가정은 건강한지 진지하게 되돌아볼 일이다. 가정의 의미가 퇴색해가는 지금 5월 가정의 달이 담고 있는 의미와 정신을 연중 내내 기억하고 실천하는 일이 무엇보다 우선돼야 한다. 급속히 변화하고 있는 사회와 가정의 모습 속에 그 존재의 이유를 다시금 묻고 돌아보는 가정의 달이 됐으면 한다.

경주신문 기자 2023/05/11 00:00 -

청년유출 막기 위한 청년정책 깊게 고민해야

청년에게 있어 취업은 인생 최대 과제다. 결혼을 하고 아이를 낳고 키우는 미래의 삶이 걸려 있는 것이 취업이기 때문이다. 경주시와 지방 공기업인 경북문화관광공사가 청년들을 위한 각각의 지원 사업을 추진한다는 소식이다. 경주시가 올해 처음으로 시행하는 가족돌봄청년 지원사업과 경북문화관광공사의 ‘경북 산·학 연계 청년 인턴 지원사업’이다. 경주시는 장애정도가 심한 장애인이나 치매 가족을 돌보느라 진학과 취업 등이 어려운 청년들을 지원한다. 또 공사가 추진하는 사업은 기업과 청년으로 나눠 모집한다. 경주시의 사업은 어려움을 겪고 있는 가족돌봄청년들에게 경제적 지원과 함께 취업으로 이어지게 하는 등 실질적인 도움을 줄 것으로 보인다. 또 공사의 지원 사업 역시 청년취업을 위한 것으로 청년정책에 부합한 사업으로 여겨진다. 경북도와 경주시는 이들 사업 외에도 다양한 청년정책을 시행해오고 있다. 청년센터 운영, 주력산업분야 청년일자리 지원, 청년창업 지원, 꿈이음 청춘카페 등 모두 열거하기 어려울 정도다. 이들 사업 대부분은 청년취업 및 창업과 관련한 것으로, 과거 일회성 현금지원과는 달라진 점이다. 하지만 가시적인 성과를 내기에는 이른 면이 없지 않다. 지방에서 청년들이 정착하기 위해서는 취·창업이 활성화돼야 한다. 하지만 현실은 녹록치 않다. 경주시 주민등록인구가 지난해 10월 25만명선이 무너졌고, 특히 20~29세 청년 유출은 심각한 수준이다. 특히 청년층 유출의 주요 원인은 일자리였다. 먹고 살만한 터전이 마련되지 않으니 일자리를 찾아 떠나는 것이다. 근본적인 문제점을 따져보면 수도권 집중화와 비대화에 있다. 정치, 경제, 교육, 문화 등 대다수 부문의 수도권 쏠림현상으로 지역소멸론이 대두되는 것은 필연적일 수밖에 없다. 청년들의 수도권 유출은 취업 환경과 결코 무관하지 않다. 이를 해결하기 위해서는 결국 좋은 일자리를 제공하는 길밖에 없다. 경북도, 경주시 등 지자체 차원의 양질의 일자리 창출에는 한계가 있다. 이제 정부가 팔을 걷어 붙여야 한다. 지역경제에 활력을 불어넣을 우량기업이 이전할 수 있도록 해야 한다. 또 문화, 예술 등 청년층이 선호하는 인프라 구축도 서둘러야 한다. 이 같은 점들을 정부·지자체의 청년정책 관계자들이 깊게 고민할 때다.

경주신문 기자 2023/05/11 00:00 -

경주의 스토리(이야기)를 풀어 내는 법

경주의 스토리(이야기)를 풀어 내는 법최근 국내에서는 오래된 지방 원도심이 침체되면서 도시를 발전시키거나 관광자원화를 위해 다양하게 도시의 이야기를 풀어내는 방법으로 지역의 스토리텔링이란 기법을 사용한다. 공주의 제민천 주변의 이야기나 대전의 성심당 빵집에 대한 이야기를 통해 각 도시의 정체성과 가치를 부각시키고 있다. 경주는 도심에 있던 경주역의 폐쇄와 신경주역사와 도심의 이격은 경주관광의 불리한 요소들이다. 이러한 불리한 요소들을 극복하고 지역을 살리는 방법이 경주만의 스토리텔링을 통해 지역의 매력을 높이는 것이다. 다행히 경주는 각 지역의 스토리를 풀어 내기 위한 다양한 매력적인 요소가 있다. 무궁무진한 신라의 이야기와 고려, 조선, 근현대를 거친 경주 만의 매력과 특색이 있다. 경주의 매력을 살리면서 경주의 스토리텔링을 위한 준비 과정은 다음과 같다. 첫째, 스토리텔링의 목적과 대상을 명확히 해야 한다. 경주라는 도시의 스토리텔링은 어떤 메시지와 가치를 전달하고자 하는지, 그리고 어떤 대상에게 어떤 방식으로 전달하고자 하는지를 고민해야 한다. 경주는 신라의 유적지이며 수도라는 단순한 정보를 제공하는 것이 아니라, 사람이 살만하며 수천 년 간 이어온 삶에 대한 감정적인 공감과 인식 변화를 유도하는 것이 중요하다. 둘째, 적절한 경주만의 스토리텔링의 주제와 내용을 선정한다. 경주라는 도시의 특징과 장점을 부각시킬 수 있는 주제와 내용을 선택해야 한다. 신라시대 이후 역사적인 사건이나 인물, 경주만의 문화적인 색깔이나 미래 사회로 나아가는 모습의 주제를 정해야 한다. 예를 들어 신라 이외 고려시대와 조선시대를 잇고 6.25, 4.19등의 근현대사를 통한 이슈나 미래에 대한 비전 등을 스토리에 담아야 한다. 관광자원이 많은 경주에 원자력 방폐장을 건설을 왜 하였는지 미래 세대들을 위해 어떤 식으로 나아가야 하는지에 대한 스토리를 들려주어야 한다. 이는 단순한 사실 전달이 아니라, 미래 에너지원에 대한 이야기와 도시탄소관리 등과 디지털 트윈 같은 미래 이야기로서 흥미롭고 설득력 있게 표현해야 한다. 셋째, 경주 지역에서 활동하는 여러 공동체들의 협업과 참여를 통한 스토리텔링의 형식과 활용할 매체를 결정한다. 예를 들어, 인스타그램이나 페이스북, 블로그, 틱톡 등 SNS의 활용뿐만 아니라 최근에 나온 쪽샘 살롱 주인이 펴낸 낭만 경주 같은 책이나 다양한 형태의 그림, 사진이나 영상, 음악이나 음향, 빛 등으로 표현할 수 있다. 대학가의 청년과 구도심의 노인이 함께 살고 경주시민이 떠난 곳에 사는 외국인들의 디아스포라가 있는 경주의 스토리텔링은 내외국인들에 대한 목적과 대상에 맞는 가장 적절하고 효과적인 형식과 매체를 선택해야 한다. 넷째, 스토리텔링 방법을 선택한다. 스토리텔링 방법에는 다양한 종류가 있다. 예를 들어, 이야기 할머니 같은 프로그램을 통해 사람을 통해 직접 구전 이야기를 들려주는 방법이나 경주만의 유튜브 영상을 제작하고 경주 영화제나 음악제를 여는 방법 등이 있다. 또는 경주에 웹툰 작가들을 위한 공간을 활용하여 웹툰 작가들과 스토리 협업을 하면 더 좋을 수 있다. 최근 넷플릭스나 TV 드라마의 주요한 소재가 웹툰에서 시작하여 한류의 핵으로 성장한 것도 웹툰이 저변에 있어서 가능하다. 다섯째, 경주시나 민간단체가 주도하여 위의 준비과정을 바탕으로 경주만의 스토리텔링 계획을 수립한다. 이 과정에서는 스토리의 구성, 적절한 장소와 인물의 선택, 이야기를 전달하는 방법 등을 고민한다. 또한 스토리텔링에 필요한 예산을 계획하고 일정을 조율한다. 여섯째, 아카이빙 및 디지털 활용이다. 스토리텔링 사업들이 하나로 묶여서 모두의 지도 같은 공간정보 기반 위에 자료로 묶여서 아카이빙이 되고 관광지를 링크하면 현재 있는 위치에서 경주의 스토리텔링을 한 위치나 관광지, 식당, 숙박업소로 바로 갈 수 있는 IT기반 위에 지역 발전을 위해 목적 의식적으로 진행되면 좋을 것 같다. 마지막으로 스토리텔링을 통해 방문객들의 만족도가 높아졌는지 점검하고 피드백한다. 경주의 택시, 시장이나 게스트하우스, 호텔, 모텔이나 에어비앤비 관련 숙박업체와 협력하여 지속적으로 머무를 수 있는 환경을 제공하고 수시로 피드백 한다면 완성도 높은 품격 있는 스토리텔링으로 더 멋진 경주가 될 것이다.

경주신문 기자 2023/05/11 00:00 -

‘신문왕 호국행차길’이 명품 도보길로 거듭나려면

‘신문왕 호국행차길’이 명품 도보길로 거듭나려면경주에는 걷기 좋은 도보길이 참 많다. 필자는 그중에서도 삼릉가는 길, 동남산가는 길, 진평왕릉가는 길, 보문호반길, 주상절리 파도소리길, 신문왕 호국행차길을 종종 걷곤 한다. 작년 9월에 신문왕 호국행차길을 걸은 이후 지난달에 그 길을 다시 찾았다. 이번에도 입구까지 시내버스를 이용했다. 승용차를 이용하면 탐방길을 왕복해야 하거나 종착지에서 다른 교통편을 이용해 출발지로 되돌아와야 하기 때문이다. 중앙시장 승강장에서 150-1번 시내버스를 타고 30여분 만에 추령터널(경주시 황용동과 문무대왕면 장항리를 잇는 터널) 입구에 있는 추원 승강장에서 하차했다. 거기서 1시간 여 걸어야 신문왕 호국행차길이 시작된다. 호국행차길 출발지에 가까이 왔더니 신문왕 호국행차길이 작년에 ‘힌남노’ 태풍의 피해를 크게 입어 폐쇄되어 있었다. 폐쇄를 알리는 현수막에는 탐방로 폐쇄기간이 ‘22년 9월 6일~복구 완료시’로 되어 있었다. 현수막에 적혀있는 경주국립공원사무소 전화번호로 복구가 언제 완료되느냐고 문의했더니 “올 가을이 되어야 복구된다”는 답변이 돌아왔다. 서둘러 복구하지 않는 이유는 예산 지원이 되지 않아서라고 말했다. 진한 아쉬움을 뒤로 하고 동행인과 함께 발길을 돌렸다. 서둘러 복구하지 않는 것은 물론이고, 탐방길 폐쇄 기간도 구체적으로 명시되어 있지 않는 데는 이 길을 바라보는 경주국립공원사무소의 인식이 반영되어 있는 듯 했다. 직접적인 원인이야 복구 예산 늑장 지원이겠지만, 신문왕 호국행차길의 중요성을 간과하기 때문이기도 하다. 신문왕 호국행차길은 문무대왕 장례 행렬이 지나간 길이며 신문왕이 문무대왕릉에 참배하려 가던 길이다. 동해바다에서 바다의 용이 된 문무대왕과 천신이 된 김유신 장군으로부터 대나무를 받아 왕궁으로 돌아온 길이기도 하다. 이 대나무로 피리로 만들어 부니 나라의 온갖 근심과 걱정이 사라지게 되어 이 피리를 ‘만파식적’이라고 하였다. 용이 승천했다는 용연폭포가 있는 곳을 종점으로 이 탐방길은 끝난다. 곳곳에 역사와 문화가 깃들어 있는 이 길은 신라시대에 마차가 다닐 정도로 경사도가 완만한 걷기 쉬운 숲길이기도 하다. 이토록 매력적인 신문왕 호국행차길이 경주시민과 관광객에게 더 사랑받는 길이 될 수 있도록 탐방길 복구와 병행하여 몇 가지 사항을 보완하길 제안한다. 첫째, ‘신문왕 호국행차길’ 또는 ‘왕의 길’로 불리는 탐방길 이름을 ‘만파식적길’로 개칭하길 제안한다. 왕의 길은 고유명사가 아니며, 힐링과 워라밸이 추구되는 이 시대에 호국행차 자체보다는 만파식적에 담긴 의미가 보다 친근하고 정겹게 다가올 것이다. 둘째, 신문왕 호국행차길 구간은 버스 승강장에서 1시간여 걸은 지점부터 기림사 1km 못 미쳐 있는 용연폭포까지이다. 이 탐방길의 구간을 기림사 입구까지로 연장하는 것은 어떨까. 그러면 기림사 입구에서 감은사지까지 구간의 탐방길과 연결할 수 있다. 셋째, 신문왕 호국행차길 입구를 경유하는 시내버스를 타면 ‘추원’ 승강장에서 하차해야 한다. 버스노선도나 버스 안에서 안내방송을 할 때 ‘추원’만이 아니라 ‘신문왕 호국행차길 입구’라고 병행해서 알려주면 초행자에게 큰 도움이 될 것이다. 넷째, 기림사 앞에는 시내버스가 운행되지 않는다. 기림사 매표소에서 시내버스 승강장 간의 거리는 3km이다. 기림사나 신문왕 호국행차길을 찾는 사람들을 위해 시내버스의 운행이 필요하다. 이상의 제안이 반영되면 신문왕 호국행차길을 찾는 사람들이 늘어날 것이다. 제안이 반영되려면 도보길 관리의 주무부서가 명확해야 하고 관련 부서 간의 협의도 필요하다. 경주시와 경주국립공원사무소 등과 협업이 요구되는 것은 말할 것도 없다. 경주의 도보길은 제주 올레길, 지리산 둘레길, 해파랑길, 소백산 자락길 등과 같은 여타 유명한 도보길과 구분되는 분명한 장점이 있다. 경주의 걷고 싶은 도보길 다수는 곳곳에 문화재가 있고 이야기가 담겨있는 역사문화 중심의 탐방길이라는 점에서 그러하다. 그러나 올레길(27개 코스)과 같은 타 지역의 도보길은 모두 연결되어 있는데 반해, 경주의 대표적인 도보길은 각각 떨어져 있다. 경주에서도 각각의 도보길 명칭을 아우르는 전체 길 이름을 만들어 각각의 도보길에 일련번호를 붙여 통합하는 것이 필요하다. 전체 도보길 명칭으로 ‘아유길(아름다운 문화유산길)’도 괜찮은 명칭이다. 경주가 가진 아름다운 도보길들이 더욱 걷고 싶은 ‘명품 도보길’로 거듭나길 바래본다.

경주신문 기자 2023/05/11 00:00 -

히틀러가 이 오페라를 좋아한 이유

히틀러가 이 오페라를 좋아한 이유바이에른의 왕 루트비히2세의 후원으로 당시 기준으론 상당히 난해한 작품이었던 ‘트리스탄과 이졸데’를 초연(1865년)한 바그너는 3년 후에 대중친화적인 작품을 발표한다. 바로 ‘뉘른베르크의 마이스터징거(Die Meistersinger von Nürnberg)’이다. 이 작품은 10개의 바이로이트 캐논 중에서 유일한 희가극이다. ‘뉘른베르크의 마이스터징거’는 이전 작품과는 달리 신화에 근거하지 않은 바그너의 창작물이다. 시공간적 배경은 상공업이 발달했던 16세기 뉘른베르크다. 당시 뉘른베르크는 여러 분야의 장인들이 길드를 조직하여 활발하게 활동하고 있던 자유도시였다. 오페라에 등장하는 한스 작스(Hans Sachs/1494-1576)라는 인물은 제화장인이면서 6170개의 시작품을 남긴 실존했던 마이스터징거다. 마이스터징거는 13세기에 유행했던 음유시인(吟遊詩人)과 구별하기 위해 보통 장인시인(匠人詩人)으로 번역된다. 본업은 장인이고, 부업이 음악가인 사람들이다. 단지 노래만 잘 부르는 사람이 아니라 시, 문학에 대한 조예가 깊은 사람이기에 마이스터징거를 ‘명가수(名歌手)’로 번역하는 것은 오해의 여지가 있다. 그냥 원어 그대로 ‘마이스터징거’로 부르는 것이 좋다. 줄거리는 대략 이렇다. 금세공업자인 포그너는 노래경연대회를 열고, 우승자에게 자신의 딸 에바를 주기로 한다. 젊은 귀족기사 발터가 (에바를 짝사랑한) 한스 작스의 도움을 받아 유력한 경쟁자 메크베서를 물리치고 우승을 차지한다. 발터는 사랑하는 에바와 결혼하게 되고, 에바의 하녀인 막달레네와 한스 작스의 견습공인 다비드도 아름다운 한 쌍의 부부가 된다. 해피엔딩이다. ‘뉘른베르크의 마이스터징거’는 이탈리아의 베리스모(verismo)에 견줄 수 있는 일반인들의 이야기다. 따라서 이전 작품들에 비해 등장인물들이 꽤 현실적인 캐릭터를 갖고 있다. 특히, 여성의 희생에 의한 남성의 구원이라는 관점을 탈피했다. 이 작품에서 여주인공 에바는 연인 발터를 위해 죽지 않는다. 그냥 보통 여인일 뿐이다. 바그너는 작품을 통해 진보파인 자신의 음악을 맹렬히 비난하는 보수파에 대하여 응징을 감행한다. 작품에서 기존 형식을 깨뜨리고 파격적인 노래를 부르는 기사 발터는 바그너 본인이다. 반면, 발터의 파격적인 음악을 비판하는 메크베서는 보수파의 심장인 한슬리크(Eduard Hanslick/1825-1904)다. 결국 발터의 우승은 보수파의 패배를 의미하는 셈이다. ‘뉘른베르크의 마이스터징거’는 히틀러가 최애하는 작품으로 유명하다. 작품 말미에 한스 작스가 독일 민족의 단합(실제로 독일은 1871년에 통일된다)을 촉구하는 장면이 나오는데, 이는 당시 유럽의 민족주의 열풍을 반영한 것이다. 베르디의 ‘나부코’처럼, 바그너는 독일인의 애국심을 자극하여 초연부터 많은 사랑을 받았다. 히틀러가 나찌의 선전선동 도구로 이 민족주의적 성향을 가진 작품을 활용한 건 우연이 아니다.

경주신문 기자 2023/05/11 00:00 -

어린이날 어떻게 보내셨나요?

어린이날 어떻게 보내셨나요?5월 5일 어린이날은 방정환 선생님이 제정했다. 날짜는 여러 번 변경되었지만 그 취지는 변함이 없었다. 1923년 5월 1일 첫 번째 어린이날 기념행사에서 ‘어른들에게 드리는 글’이 배포되었는데 “어린이에게 경어를 쓰시되 늘 부드럽게 하여 주시오”라고 당부했다. 방정환은 독립된 인격체로서의 어린이에 대한 존중을 부탁한 것이다. 첫 번째 어린이날의 구호는 “씩씩하고 참된 소년이 됩시다. 그리고 늘 서로 사랑하며 도와갑시다”였다. <출처 어린이날 (한국민족문화대백과, 한국학중앙연구원)> 주권을 잃는 나라에서 먹고 살기도 버거웠던 시절, 이날 하루만큼은 아이들이 행복하게 지낼 수 있도록 어린이날을 만들었을 거라고 막연히 짐작했었다. 그러나 어린이에게 경어를 쓰고 부드럽게 대하라며 어른들에게 어린이를 독립된 인격체로 대우하라고 말하고, 어린이들에게는 씩씩하고 참된 소년이 되어 서로 사랑하고 도우라는 메시지로 현재의 어린이날에 이야기해도 손색이 없는 가르침이다. 2023년 엄마들이, 부모가 아이들과 보내는 어린이날은 어떤가? 휴일을 기념하여 아이들과 가족여행을 계획하는가? 아이들은 당연히 선물을 받고 용돈을 받는 날로 알고 있지는 않은가? 얼마 전 “개근거지”라는 뉴스를 보았다. 개근을 한다는 것은 여행을 다녀오지 않았다는 것이고, 그것은 가난하다(거지)는 뜻이라는 것이다. 그래서 아이들끼리 그런 말을 쓴다는 것이다. 이 무슨 개뼉다귀 같은 소리냐고 낭만닥터 김사부가 말할 것 같다. 아줌마도 동의한다. 엄마들은 어떤가? 아줌마가 20대 후반 시절 직장생활 당시 큰 아파트 단지에서 진행했던 행사 도중 사무실에 급히 가야할 일이 생겼다. 단지에서 쉽게 택시를 잡고 이동하는데 기사님께 어떻게 이 시간에 택시가 있네요, 여쭈니 그 단지에 살고 계시다는 말씀에 너무 좋은 동네, 학교까지 부럽다고 이야기를 드렸는데 기사님은 아이 학교를 전학시키고 이사를 고민하고 있다는 답을 주셨다. 사실인즉 초등학교를 단지 안에 둔 대단지아파트인데 단지 별로 분양과 임대단지가 구분되어 있단다. 그런데 분양단지에 사는 아이들이 몇 단지에 사냐고 묻고는 임대단지에 사는 아이들에게 너희 집 아니라며 분양단지 아이들끼리만 같이 논다는 것이다. 그래서 기사님의 아이가 마음의 상처를 입었고 결국 한달 만에 전학을 고려하고 있고 이사까지 고심한다는 것이었다. 1990년대 초등학생이 분양과 임대라는 단어로 친구를 구분할 생각을 했을까? 조카를 네 명이나 두고 있었던 나는 자신한다. 그건 부모들이 그런 말을 사용했고 아이들이 그걸 그대로 받아들인 것이다. 그리고 개근거지 역시 말은 아이들이 지었을지 모르지만, 그 아이들이 가진 가치관은 아마도 그 아이 부모의 가치관일 확률이 높다. 아이들은 부모의 말과 행동을 누구보다 빠르게 인지하고 습득한다. 부모가 아이들에게 직접적으로 말하지 않았어도 부모의 행동 하나, 말 한마디에서 아이들은 많은 것을 캐치한다. 아줌마가 뒷목 잡으며 이야기한다. 너희 집이 1억이든 10억이든 네 것이 아니다. 너는 미성년자라 부모 집에 얹혀사는 중이다. 성인이 되면 독립해야 한다. 어린이날이라고 생일이라고 모든 가족이 여행을 가지는 않는다. 가게 되었다면 감사하게 생각해라. 가난한 사람이라고 게으르고 부자라고 열심히 일하는 것은 아니다. 버는 것보다 많이 쓰면 가난해진다. 식구가 갑자기 큰 병이 걸려 버는 것보다 병원비가 더 나와도 가난해진다. 물론 도박이나 낭비로 가난한 사람도 있다. 부자도 마찬가지다. 열심히 해서 부자가 되는 경우도 있지만 부모가 물려줘서, 운이 좋아서, 나쁜 짓을 해서 부자가 되기도 한다. 그러니 사람으로서 사람을 이야기해야지, 물질적인 것으로 판단하지 마라. 개근거지? “네가 개근의 맛을 알아?!”

경주신문 기자 2023/05/11 00:00 -

회재 후손 창려 이정기 옥산구곡을 설정하다

회재 후손 창려 이정기 옥산구곡을 설정하다창려(蒼廬) 이정기(李鼎基,1759~1836)는 회재의 후손으로 어려서 경주 선비 몽암(蒙巖) 정희(鄭熺,1723~1793)에게 수학하였고, 1795년 진사시에 합격하였지만 과거를 멀리하고 학문연구에 매진한 인물이다. 정희는 활산 남용만, 노우 정충필 등의 만사(輓詞)를 짓는 등 지역의 문인들과 폭넓은 교유를 하였는데, 그 중심에는 옥산서원이 자리하였다. 이정기의 문학성 연구 가운데 그가 남긴 옥산구곡시는 선대의 위업을 잇고 옥산구곡 공간설정에 기여한 공이 있다고 생각한다. 회재 사후에 퇴계의 후손 이구서(李龜書)의 아들인 하계(霞溪) 이가순(李家淳,1768~1844)은 옥산서원을 찾아 퇴계의 스승인 회재선생을 참배하고, 계정 주위를 유람한 후 그 아름다움에 탄복해 「옥산구곡」시를 지었고, 이구휴(李龜烋)의 아들인 광뢰(廣瀨) 이야순(李野淳,1755~1831) 역시 「옥산구곡 용무이도가운 병서(用武夷櫂歌韻 幷序)」를 지었다. 주자의 무이구곡을 모방한 옥산구곡시는 1800년대 이후에 등장하는데 앞서 이정기는 1823년 4월에 이야순, 이가순 및 남려(南廬) 이정엄(李鼎儼,1755~1831), 치암(恥庵) 이악상(李岳祥,1763~1829), 남봉양(南鳳陽), 손순지(孫淳之), 김경진(金經進) 등과 옥산을 답사하며 구곡을 설정하였는데, 이때 광뢰 이하순의 조언과 역할이 매우 컸었다. 이정기의 옥산구곡 서문을 보면 다음과 같다. 계미년(1823) 초여름에 수석(漱石) 이야순(李野淳(字 健之)이 호정(浩亭)에서 남쪽으로 내려와서 여러 곳을 들렀다. 그리고는 남봉양(南鳳陽(字 鳴應)을 데리고 동쪽으로 금호(琴湖)를 지났다. 비를 맞으며 평려(平廬)에 도착해 하룻밤을 묵었다. 문소(聞韶) 김시유(金時有)가 마침 향오(香塢)에 머물다가 와서 함께 담소를 나눴는데, 이웃에 사는 벗 손순지(孫淳之) 또한 모였다. 이야순이 무이구곡을 언급하며 “도산(陶山)에는 구곡이 있는데 옥산(玉山)에만 구곡이 없어서야 안되거늘 어찌하여 구곡을 품정(品定)하지 않는가?”하니 모두 “옳은 말씀입니다.(李鼎基 蒼廬集 卷1, 「玉山九曲 敬次武夷九曲十首 幷識」)”라 하였다. 앞서 칠곡, 팔공산, 영천 등에서 활동한 함계(涵溪) 정석달(鄭碩達,1660~1720)의 「暮春遊玉山九曲」등은 공간설정의 구곡이 아니라 풍광이 아름다운 굽이치는 옥산을 얘기하였고, 이후 이정엄의 옥산구곡가, 금파 이정병의 옥산구곡 그리고 모암(慕庵) 권도(權燾,1761~1837), 소우재(疎迂齋) 이관영(李觀永,1780~1835), 창헌 조우각, 해은 강필효, 죽오 하범운, 모정 이시수, 하암 이종휴 등은 공간설정이 포함된 옥산구곡시 등을 남겼다. 이정기는 옥산구곡과 관련해 주자의 무이구곡가 서문을 포함한 10수를 바탕으로 물길을 오르면서 1곡 송단, 용추, 세심대, 공간, 관어대, 폭포암, 징심대, 탁영대, 9곡 사자암 순으로 읊조렸는데, 옥산구곡의 장소 비정은 이미 광뢰 이하순에 의해 정리가 되었고, 이후 많은 문인들에 의해 재인용되어 회자되고 있다. 주자는 복건성의 무이산을 배경으로 산은 높고 구름이 깊어 늘상 숲은 어둑어둑하고, 이에 나그네도 알 길 없는 인적 드문 곳에 그저 뱃사공의 노랫소리가 들려오는 무이정사(武夷精舍)를 표현하였다. 이정기는 5곡 관어대를 다음과 같이 표현하였다. 산회오곡일홍심(山回五曲一泓深) 산을 휘감아 도는 한 깊은 웅덩이의 5곡 대상유정부죽림(臺上遺亭俯竹林) 대 위에 남겨진 정자는 대숲에 숨었다네 연약호유수취미(淵躍濠游殊趣味) 물고기가 물에서 뛰는 흥취는 참으로 좋고 관어수식저반심(觀魚須識這般心) 물고기 바라보니 진정 이들의 마음 알겠네 회재의 자취가 서린 독락당과 계정에서 계곡을 내려다보면 관어대의 아름다운 풍광이 보인다. 독락당은 옥산정사로도 불리었기에 무이정사와 일맥하는 의미가 있고, 구곡의 주인공이 거처하는 중심 공간이 되기도 한다. 창려 이정기, 금파 이정병 등 경주 양동의 문인들 역시 안동의 퇴계 이황의 자취가 서린 도산구곡을 많이 읊조렸는데, 이는 고제(高弟), 혼반(婚班), 교우(交友) 등 다양한 교류관계의 영향으로 추측된다. 경주의 옥산서원 그리고 옥산을 주자의 무이구곡과 연관지어 등장한 옥산구곡이 실체화되는 순간이 바로 광뢰 이야순으로부터 시작되었다. 하계 이가순 역시 옥산구곡을 남겼고, 수많은 문인들이 옥산을 찾아 주변의 풍광을 읊조리고, 나아가 옥산구곡의 장소 비정과 구곡시의 정형화를 이끌었다. 이렇듯 옥산구곡을 좀 더 심도 있게 다룰 연구논문과 학술대회가 이어지질 희망해본다.

경주신문 기자 2023/05/11 00:00 -

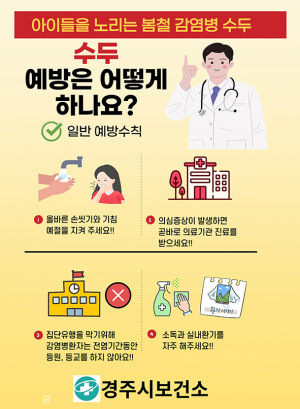

봄철 수두 유행 대비 예방수칙 당부 나서

봄철 수두 유행 대비 예방수칙 당부 나서경주시는 봄철 유행하는 수두 집단 감염예방 및 확산방지를 위해 예방접종과 개인 위생수칙 준수를 당부했다. <사진> 수두란 바이러스성 질환으로 감염자와 직접 접촉하거나 기침, 콧물, 물집에서 공기 중으로 나온 바이러스에 노출되었을 때 감염된다. 이는 주로 4~12세 유아 및 초등학생에게 발생하고 있으며, 계절적으로는 4~6월, 11~12월 학기 중 발생 증가 양상이 일관되게 나타나고 있다. 수두 예방을 위해서는 평소 마스크 착용과 비누로 손을 자주 씻고, 기침이나 재채기를 할 땐 휴지나 옷소매로 입과 코를 가리는 등 개인위생관리가 중요하다. 또 수두를 앓은 적이 없고 예방접종을 받지 않았다면 수두 예방접종을 받을 필요가 있다. 우리나라는 생후 12~15개월에 수두 예방백신 1회 접종을 무료 지원하고 있다. 수두에 이미 감염됐다면 모든 수포에 딱지가 앉을 때까지 격리하며 등교를 중지하고, 가까운 의료기관에 방문해 진료받아야 한다.

이재욱 기자 2023/05/11 00:00 -

학습포석정 활용 평생학습 강좌 수강생 모집

학습포석정 활용 평생학습 강좌 수강생 모집경주시 평생학습가족관이 ‘학습포석정’ 활용 평생학습 강좌 수강생을 모집한다. 학습포석정은 다양한 유휴공간의 공유 및 기부를 통해 시민들이 학습활동으로 학습공동체를 형성할 수 있도록 학습공간을 무료로 개방하는 사회공헌 사업이다. 5월 29일부터 7월 25일까지 △스마트폰 활용하기 △네일아트 △선물포장법 △토탈공예 등 15개 강좌에 150여명을 모집한다. 학습장소는 시민들을 통해 지금까지 기부된 학습포석정 15곳이다. 만 19세 이상 경주시민이면 누구나 신청가능하며, 수강 접수는 15일 오전 10시부터 ‘평생학습포털 경주’ 웹사이트에서 신청할 수 있다. 보다 자세한 문의사항은 경주시평생학습가족관으로 문의하면 된다. 경주시 관계자는 “학습포석정 활용 평생학습 강좌 운영을 통해 시민들이 근거리에서 다양한 학습활동에 참여해 함께 배우고 나눌 수 있는 평생학습 기회를 지속적으로 만들 것”이라고 전했다.

오선아 기자 2023/05/11 00:00 -

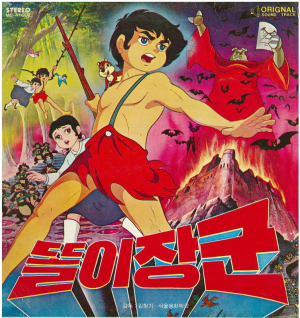

50대 중후반의 그림자로 자리 잡은 ‘똘이장군’

50대 중후반의 그림자로 자리 잡은 ‘똘이장군’1978년 초등학교 6학년 14세 학생이라면 지금 59세다. 초등학교 1학년이었다고 해도 54세다. 지금의 50대 중·후반의 연령대가 만화영화 ‘똘이장군’에 열광하던 세대라는 말이다. ‘똘이장군’은 우리나라 만화영화의 고전 중의 고전인 ‘로보트 태권브이’ 시리즈를 제작한 김청기 감독의 작품이다. ‘로보트 태권V’의 인기에 힘입은 김청기 사단이 어린이용 반공영화 ‘똘이장군’을 제작했는데 그 역시 공전의 인기를 기록했다. 당시의 영화를 보면 전형적인 대북관을 그대로 반영하고 있다. 1978년은 대한민국이 북한을 일컬어 북한괴뢰도당이라는 명칭을 공식적으로 쓰고 있던 때다. 당시 초등학교는 북괴의 침략에 맞선 반공이데올로기 교육이 철저하게 지켜지고 있었다. 학교마다 반공 웅변대회가 열렸고 반공 포스트 그리기 대회, 반공 표어 짓기 선발대회가 열렸다. 북괴에 대한 적개심은 어린 학생들에게 철저하게 심어졌다. 그렇지 않아도 집안 어른들 중 6.25 전쟁으로 피해를 입은 친척이나 가족들이 엄연히 존재하던 시절이었다. 거리에는 전쟁에서 다친 상이군인들이 도처에서 활보하고 있었고 학교에는 상이군인의 자녀들인 원호대상 친구들이 자주 눈에 띄었다. 학교마다 이승복 어린이 동상이 만들어져 있기도 했다. 이승복 어린이는 1968년 발생한 울진삼척지역 무장공비 침투사건에서 무장공비에 의해 살해된 9살 비극의 어린이다. ‘나는 공산당이 싫어요’라는 말로 반공의 화신이 된 이승복 어린이 동상은 전국 초등학교 어느 곳이건 일사불란하게 세워져 반공의 모범이 되었다. 그러나 이 일화는 뒤에 이를 보도한 조선일보의 기사가 다분히 조작되었다는 논란을 불러일으키며 법정공방까지 가는 끝에 유야무야되었으며 그 후 이승복 어린이에 대한 추모사업은 급격히 줄어들었다. 학교 복도와 학교 교사의 벽, 오르내리는 계단 빈 공간에는 반드시 거대한 벽그림들이 그려져 있었다. 거기에는 북한의 도발을 묘사한 그림들이 기록화처럼 그려져 있었고 북괴의 만행들이 잔악한 모습으로 그려져 있었다. 특히 북괴는 언제나 무서운 돼지나 늑대로 묘사되어 한편으로는 어린이들의 적개심의 대상으로, 한편으로는 공포의 대상으로 자리 잡았다. 똘이장군은 바로 이런 시대의 흔적을 고스란히 반영해 만들어진 만화영화였다. 김일성은 붉은 돼지로 그를 추종하는 북괴 도당들은 전부 늑대로 묘사되었다. 그 붉은 돼지는 사람들을 무차별 학살하며 자신의 욕심만을 채웠고 늑대 무리는 돼지에게 갖은 아부를 다 하며 더 간악하게 사람들을 괴롭혔다. 그런 늑대와 돼지를 우리의 영웅 똘이장군이 커다란 주먹으로 혼내주는 장면은 어린이들에게 통쾌함과 감동을 선사했다. 똘이장군이 초인적인 활약을 펼치며 마침내 돼지 수괴를 쓰러뜨리는 순간 영화관은 열광에 찬 함성의 도가니로 변했다. 똘이장군의 제작시기는 마침 그 두 해 전인 1976년 8월 18일 판문점에서 일어난 북괴의 도끼만행사건과 겹쳐 있다. 똘이장군은 북한의 이런 침략적 만행에 대한 반탄력으로 제작됐었을 수도 있다. 그러나 이 만화영화의 영향은 생각보다 오래 지속되었다. 똘이장군이 제작될 시기의 남북한 대치상황을 보면 십분 이해가 가면서도 북한에 대한 무턱댄 적개심이 45년 지난 지금까지 변함없이 지속된 원인으로도 보이기 때문이다. 지금도 50대 중반 이후 국민 대부분은 북한에 대해 알 수 없는 적개심을 가지고 북한을 대하고 있는데 그 밑바탕에는 전쟁의 참화와 함께 당시의 지나친 반공이데올로기 교육이 자리잡고 있다. 돌이켜 보면 똘이장군이 상영되던 1978년 당시는 우리가 북한에 비해 확실한 경제적 우위를 점하고 있을 때다. 이후로는 더 말할 것도 없다. 1980년대는 비약적인 경제성장으로 2010년대 이후 선진국 대열에 들어선 우리에 비해 북한은 아직도 일인세습독재체제에 세계최빈국을 헤매고 있다. 완벽한 우위를 점한 우리가 바야흐로 북한을 주도적으로 이끌며 현명한 공존의 가능성을 열어갈 때가 온 것이다. 그러나 50대 중반 이상 국민들의 가슴에는 아직도 북한은 막연한 증오와 은근한 두려움의 대상으로 존재한다. 그런 저변에 시대의 변화에 맞추어 수정되거나 보강되지 않았던 처연한 반공이데올로기 교육과 그 대명사로서의 똘이장군이 숨어 있을지도 모른다. 우리는 이미 경제적으로나 외교적으로 똘이장군 이상으로 북한을 억눌렀지만 아직도 그 붉은 돼지와 늑대들의 공포에 휩싸여 있는 것은 아닌지, 냉정히 돌아볼 때다. 확실한 우세로 현명한 대북관계를 이끌기보다 그 긴 어둠의 그림자를 이용해 아직도 정치적 이득을 보려는 정치인들이 판치고 있으니 말이다.

박근영 기자 2023/05/11 00:00 -

철길이 남기고 간 숲길을 따라서(2)-효자역과 제철역

철길이 남기고 간 숲길을 따라서(2)-효자역과 제철역포항제철 직원들의 통근 기차역 ‘효자역’ 효자동 철로가 없어짐으로 동해남부선 효자역은 퇴역되었습니다. 그러나 폐철로 선단위에 ‘포항역← 효자역→ 부조역’이란 하얀 목조 방향 표지판은 그대로 서 있고, 역사(驛舍)는 남아있습니다. 1927년 경동선 간이역으르 개통되었고, 2015년 4월, 여객 영업이 중지되어 현재 괴동선 화물 열차만 지나가고 있어요. 이역은 포항제철의 직원 통근 열차로 운행된 특이한 경력을 갖고 있습니다. 회사가 직원들 출·퇴근 전용기차로 사용한 한국 초유의 일이기도 합니다. 1975년, 동차 2량을 기부체납 받아, 포항역→효자역→괴동역→제철역의 108㎞를 달렸으며, 1일 10회 왕복, 하루 1700여명(상주·3교대 직원)을 실어 날랐습니다. 효자역(孝子驛)은 포항제철 효자주택단지 직원들이 탔으며, 포항제철소 내에 설치된 ‘제철역’에서 내렸습니다. 이름 그대로, 한국 제철 산업개발에 충실했던 효자역이었습니다. 포항제철소 구내에 있던 ‘제철역’ 제철역(製鐵驛)은 1975년 7월 포항제철 통근 열차 운행개시와 함께 포항제철소 정문 중앙도로 옆에 있던 기차역입니다. 시내 ‘포항역’에서 효자역을 지나고, 형산강 둑을 타고 가다, 섬안 큰 다리 옆 철로로 형산강을 건너다녔어요. 1979년 5월 승강장 연장과 증축을 했지만 2005년 7월, 통근 열차가 폐지됨으로써 제철역도 없어졌지요, 당시 운임은 353원으로 회사가 부담했었습니다. 철거덕거리는 열차 속에서 시원한 형산강 물결을 내려다보며 답답한 가슴을 열어 젖혔고, 쇳물에 찌들린 붉은 열정을 강물에 띄워 보낼 수 있어 좋았습니다. 통근 열차 운행 30년간, 총109만㎞에 657만명을 실어 날았어도 안전사고 없이 무사고 운행이었음이 철도 역사에 길이 남을 것입니다. 한국철강산업 발전에 일익을 담당하던 애환의 이 기차길들(포항역, 효자역, 제철역)이 이제는 시민의 건강을 위한 산책길로 탈바꿈되어, 포항시민들에게 돌아온 것입니다, 그때 철강산업의 길에서, 지금 ‘힐링의 길’로 변모된 것이야 말로, 진정 상생(相生)의 길이 아닌가 생각됩니다. 힐링공간으로 건강의 길, win-win의 길, 그래서 영원한 상생의 길이 되어 계속 뻗어나가길 빌어봅니다. 효자동 ‘효자맛집’ 골목 야경 안강에서 포항 유강터널을 지나면 바로 기찻길 옆 효자동. 이곳 효자시장 맛집 골목이 요즘 ‘포항 효리단 길’로 불리며 인기를 끌고 있습니다. 일부 도시에서 이름난 맛집이나, 상가 거리를 ‘~리단길’로 이름하여 사람들이 모이는 것처럼, 효자동에도 ‘~리단길’을 붙여 ‘포항 효리단길’로 부르나 봐요. 이곳은 50여년전부터 포항제철 직원 주택단지가 조성되고, 이어 포스코 학원 단지, 포항공대와 관련 연구소가 주변에 생기면서, 지역 주민들의 생활 시장으로 크게 번성되어 갔지요. 그리고 SK아파트단지까지 크게 자리 잡으면서 시장 규모가 확산되어 갔어요. 그러다가 요새 와서는 폐선로자리에 힐링 숲길이 조성되면서 산책 코스로 이용되고 있으며, 근처에 식당, 카페, 고기집, 빵집, 회집, 술집 등이 이어지면서 맛집 공간으로 바뀌고 있습니다. 시장 골목에도 천정 아케이트가 설치되고, 건물들도 4~5층 신식으로 변형되면서, 식사나 술로 피로를 푸는 좋은 휴식 공간으로 소문나고 있습니다. 휴일 저녁 가족과 함께 신록의 ‘코레일 숲길’을 걸으며, 이 포항효리단 골목 야경도 찾아보면, 더욱 좋은 힐링 기분이 되어 마음 흐뭇해질 것입니다. 이종기 문화유산해설사&시민전문기자 leejongi2@naver.com 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

이종기 시민 기자 2023/05/11 00:00 -

형산강 연등문화축제 개막

형산강 연등문화축제 개막동국대 WISE캠퍼스가 지난 3일 형산강 금장대 앞에서 2023 형산강 연등문화축제 개막식을 열었다. <사진> 연등문화축제는 오는 29일까지 이어진다. 이날 개막식에는 3000여명이 참여해 개막식과 점등식, 제등행렬, 회향식 등이 진행됐다. 점등식에서 형산강 연등숲과 거리등이 불을 밝히고, 강 위로 불꽃놀이가 펼쳐졌다. 이어 연등문화축제의 백미인 제등행렬이 화려한 취타대를 선두로 형산강 둔치를 출발해 영마을 삼거리, 중앙시장 네거리, 신한은행 네거리를 지나 봉황대까지 이어졌다. 학교법인동국대이사장 돈관 스님은 “형산강 연등문화축제는 불교만의 행사가 아니라 지역민과 함께하는 문화행사다”면서 “연등을 보며 마음에 평화로운 시간을 가지시길 바라고 형산강 연등문화축제가 지역의 대표 축제로 자리매김하고 온 세상에 지혜의 불빛을 밝게 빛내게 되기를 기원한다”고 말했다. 이영경 총장은 “경주의 대표적인 문화행사로 자리매김한 형산강 연등문화축제가 지역민들의 많은 관심과 참여로 즐겁고 아름다운 추억을 만들 수 있는 행사가 됐으면 한다”면서 “4년 만에 열린 올해 형산강 연등문화축제가 지역민에게는 지혜의 빛으로 마음의 평화를 전하고, 관광객들에게는 경주의 역사와 문화를 체험할 수 있는 즐거운 축제가 되기를 기대한다”고 말했다. 형산강 연등문화축제는 동국대 WISE캠퍼스와 불국사, 경주불교사암연합회, 경상북도, 경주시가 신라 시대에 시작된 연등회의 맥을 잇기 위해 매년 진행되고 있다.

이필혁 기자 2023/05/11 00:00 -

그리스 신화, 머리 셋 달린 지옥의 파수견(犬) 케르베로스

그리스 신화, 머리 셋 달린 지옥의 파수견(犬) 케르베로스그리스 시대 죽은 자들의 영혼은 전령인 헤르메스(Hermes)를 따라 지옥의 세계인 하데스(Hades, 황천) 왕국으로 간다고 믿었다. 망자의 영혼은 오케아노스(Oceanus)의 하천을 건너고 태양의 관문을 통과하여 하데스의 음지인 아스포델(Asphodel)에 군집하게 된다. 강나루에서 망자를 기다리는 카론(Charon)의 나룻배를 타고 아케론(Acheron)강 건너편 저승에 도달하게 된다. 하데스 궁궐의 대문에는 망자의 영혼을 기다리는 문지기 개(dog)가 있다. 이 개가 그리스 신화에 나오는 케르베로스(Cerberus 또는 Kerberus)이며, 티폰(Typhon, Typheus)과 에키드나(Echidna) 사이에서 태어난 무시무시한 괴력을 가진 지옥의 파수견이다. 케르베로스의 아버지 티폰은 기가스(Geegus, 가이아의 자손)들의 우두머리로 무시무시한 괴력을 가진 반인반수(半人半獸)의 무서운 거인 괴물이다. 상반신은 인간이지만 하반신은 큰 뱀이고, 머리는 번개를 내뿜는 100마리 뱀의 형상이며, 몸에서는 항상 격렬한 바람이 일고, 제우스 이외에는 누구도 티폰을 당해내지 못한다. 티폰의 아내 에키드나도 그리스 신화에 나오는 반인반수의 괴물이며, 상반신은 예쁜 소녀이며 하반신은 거대한 뱀이다. 그리스 신화 속 괴물들의 어머니로 알려져 있으며, 기독교에서는 음란한 매춘부의 상징으로 알려져 있다. 티폰과 에키드나의 자식은 물뱀인 히드라(Lernaean Hydra)와 사자 머리, 염소의 몸통, 뱀의 꼬리를 가진 키마이라(키메라, chimaera, chimera)와 청동 목소리에 3개의 머리와 뱀의 꼬리를 가진 개(dog)인 하데스 지하 세계의 수문장인 케르베로스이다. 케르베로스는 머리가 세 개 달린 괴물로 계속 짖는 소리는 형벌에 가깝고, 용의 꼬리에 뱀의 머리들이 쭉 뻗어 솟아 있는 등줄기와 독을 퍼뜨리는 큰 검은 이빨을 가지고 상상을 초월하는 모습을 하고 있다. 가장 잘 알려져 있는 케르베로스의 모습은 머리가 셋 달린 개(dog)로 알려져 있지만, 원시적인 구전이나 희곡에서는 머리가 50여개 달린 괴물이었으나, 나중에는 머리가 3개이고, 독사의 꼬리와 목덜미 털인 갈기는 뱀으로 이루어져 있고, 사자의 발톱을 가진 개로 묘사되어 있다. 덩치는 표현마다 제각각이지만 만화로 보는 그리스 로마 신화에는 평범한 대형견 수준으로 묘사하였고, 올림포스 가디언이나 퍼시 잭슨 시리즈에서는 집채만 한 크기로 묘사하고 있다. 케르베로스는 그리스 문학, 예술 및 도자기 등에서는 다양한 형태로 표현되었고, 시인들과 예술가들은 개의 머리에 사자의 발이나 뱀으로 표현하고, 항상 지하 세계의 수호자로 묘사하였다. 플라톤, 단테, 셰익스피어의 작품에서도 케르베로스를 지옥세계의 수문장으로 표현하였다. 케르베로스는 죽은 자의 세상인 하데스 지하세계의 문을 잠도 자지 않고 수호하며 살아있는 사람의 출입을 막고, 죽은 사람의 영혼은 지하 세계에 들어갈 수 있도록 허용하지만 나오려고 하면 달려들어 갈기갈기 찢어버리는 지옥의 수문장이다. 케르베로스는 헤라클레스에 의해 강제로 끌려 잠깐 나온 것 외에는 하데스의 지하를 벗어난 적이 없는 지옥의 파수견이다. 그리스 신화의 머리가 셋 달린 개인 지옥의 파수견인 케르베로스는 오늘날 괴수 캐릭터로 문화 창출을 하는 스토리텔링의 소재로 이용되고 있다. 해리 포터와 마법의 돌에서 마법사의 돌을 지키는 플러피(머리 셋 맹견)는 케르베로스가 근원이다. 갓 오브 워 시리즈와 강철전기 C21, 우주전대 큐 레인저 등 게임, 만화, 영화 등의 캐릭터로 이용되고 있다. 서양의 그리스 신화, 로마 신화, 북유럽 신화와 설화, 미술품, 문학작품 등 뿐 아니라 인도 신화와 이집트 신화에서도 개(犬)는 죽음의 세계, 사후세계, 내세, 내생과 연결하는 상상의 신으로 생각했다. 그리스 신화와 로마 신화에 나오는 케르베로스는 삶과 죽음, 저승과 이승, 현세와 내세, 현생과 내생을 연결하려는 인간의 내세적인 욕망을 표현하는 상상의 대상이었을 것이다. 최석규 경주개 동경이 혈통보존연구원장 경주신문 독자위원회 위원 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

경주신문 기자 2023/05/11 00:00 -

영묘사 터(上)-이름마저 뺏긴 절터… 세월의 무상함만 남아

영묘사 터(上)-이름마저 뺏긴 절터… 세월의 무상함만 남아우뚝한 옛 절은 하늘과 닿았어도 舊刹岧嶢接上蒼 천년의 지난 일들 이미 처량해졌네 千年往事已凄涼 퇴락한 돌 감실 오솔길에 묻혀있고 石龕零落埋幽徑 댕그랑 구리 풍경 석양에 울려 퍼지네 銅鐸丁當語夕陽 노인들은 지금까지도 여왕을 말하고 遺老至今談女主 옛 종은 여전히 당 황제를 기억하네 古鍾依舊記唐皇 짧은 비석 매만지며 한참을 서있자니 摩挲短碣移時立 깨어지고 이끼 낀 글자 반은 이지러졌네 剝落莓龍字半荒 조선 전기 학자이자 문신인 서거정(徐居正, 1420~1488)이 쓴 ‘靈妙舊刹’(영묘구찰)이란 시로, 제목은 ‘옛 영묘사’란 의미다. 선덕여왕과 밀접했던 사찰 이 시의 내용에서 짐작할 수 있듯 영묘사는 선덕여왕대에 세워진 사찰이다. 영묘사(靈妙寺) 외에도 영묘사(零妙寺), 영묘사(令妙寺) 등으로도 불렸다. ‘삼국사기’엔 선덕여왕 4년(635년)에 완성된 것으로 기록돼 있으나, ‘신증동국여지승람’엔 ‘당 정관 6년’(632년, 선덕여왕 6년)에 창건한 것으로 돼 있다. 학계는 이 같은 창건 기록의 차이 때문에 창건 연대를 632년 혹은 635년으로 추정하거나, 혹은 632년에 창건을 시작해 635년에 완성된 것으로 보기도 한다. 영묘사는 현재 사라지고 없다. 다만 ‘삼국유사’에 “신덕왕(神德王) 4년(915년) 영묘사 안의 행랑에 까치집이 34개나 되고 까마귀집이 40여개나 있었다”는 기록으로 미뤄 보면 상당한 규모의 사찰이었을 것으로 추정된다. 사찰을 만들 당시 당대의 유명한 승려이자 예술가였던 양지(良志)가 장육삼존불(丈六三尊佛)과 천왕상(天王像), 불당과 전탑의 기와를 만들고 건물의 현판을 썼다고 하나, 이 또한 한 점도 남아 있지 않다. 다만 800여년이 지난 후대의 기록인 ‘신증동국여지승람’엔 “불전은 3층으로서 체제가 특이하다. 신라 때의 불전이 한둘이 아니었으나 다른 것은 다 무너지고 헐렸는데 유독 이 불전만은 완연히 어제 지은 것 같은 모습으로 서 있다”는 내용이 등장하는 것으로 보면, 이례적인 3층 높이의 건물이 조선 초기까지 남아있었다는 것을 알 수 있다. 이후 변천 과정에 대한 기록은 남아있지 않아 알 수 없지만, 조선 중기 문신인 권벌(權橃)이 쓴 ‘충재집’(冲齋集)에 중종 10년(1515년) 화재로 소실되었다는 내용이 등장하는 것으로 보면 그 무렵 폐사(廢寺)한 것으로 짐작할 수 있다. 그밖에 영묘사와 관련한 몇몇 신비한 이야기도 남아 전해지고 있다. ‘신증동국여지승람’에 따르면 원래 영묘사 터엔 큰 못이 있었는데 하룻밤 사이에 두두리(頭頭里. 귀신의 일종) 무리가 그곳을 메우고 절을 창건했다고 한다. 또, 선덕여왕을 흠모해 상사병을 앓은 지귀(志鬼)라는 젊은이 이야기도 있다. 여왕을 만나지 못한 지귀의 마음속에서 불이 일어나 절의 일부를 태웠으나 승려 혜공(惠空)의 신통력으로 절의 일부를 구할 수 있었다. 고려시대 박인량이 지은 설화집 ‘수이전’(殊異傳)에 나오는 얘기다. 그밖에도 선덕여왕이 영묘사 옥문지(玉門池)에서 개구리가 우는 것을 보고 백제의 군사가 여근곡(女根谷)에 숨은 것을 알았다는 이야기는 선덕여왕의 신통력에 관한 세 가지의 사건인 ‘지기삼사’(知幾三事) 가운데 하나로 널리 알려져 있다. 이처럼 영묘사와 관련된 전설에 선덕여왕이 즐겨 등장하는 것을 보면 이 사찰은 선덕여왕과 상당히 밀접한 관계에 있던 사찰이었을 것으로 추정된다. 지금의 흥륜사 자리가 영묘사 옛 터 그렇다면 영묘사는 어디에 있었을까. 3층 건물이 남아있던 조선 초기 기록인 ‘신증동국여지승람’에 따르면 영묘사는 “부(경주부)의 서쪽 5리에 있다”고 했으나, 정확한 위치에 대해선 논란이 있었다. 1962년 5월 26일 자 ‘동아일보’에 따르면, 같은 해 5월 23일 국립박물관 경주분관(지금의 국립경주박물관)은 월성에서 서쪽으로 5리쯤 떨어진 경주시 성건리 452번지 일원에서 20여 개의 주춧돌과 중방돌 등을 발견했는데, 이곳을 영묘사 터로 추정했다. 그 근거는 ①이곳 근처에 약 40년 전까지도 느티나무 숲이 남아 있었고 ②지금까지도 이 근처에 ‘연꽃둠벙’이라고 불리는 연못이 있으며 ③‘삼국사기’에 따르면 매월당 김시습이 영묘사의 목탑 위에서 시를 읊었다고 하는데, 발견된 절터에 지금까지도 목탑이 남아 있고 ④주춧돌과 대웅전 중방돌의 수법이 삼국시대의 것이라는 판단을 종합했다고 한다. 이후 10여년이 지난 1976년, 경주시 사정동에 있는 흥륜사(興輪寺) 터에서 ‘영묘지사’(靈廟之斜), ‘대영묘사조와’(大令妙寺造瓦)란 글씨가 새겨진 명문기와가 발견되면서 지금은 이곳을 영묘사 터로 추정하고 있다. 본격적인 발굴조사는 실시되지 않아 전체적인 규모는 알 수 없는 상태다. 다만 흥륜사에 대한 몇 차례의 시굴조사와 수습발굴을 통해 금당 터와 동서로 대칭을 이루고 있는 목탑 터로 추정되는 기단, 동·서 회랑 터가 확인됐다. 이후 해당 조사를 통해 파악한 출토 양상을 검토한 결과 영묘사가 삼국시대에 창건돼 유지되다 통일신라 후기에 대대적으로 재건되었을 것으로 학계는 추정하고 있다. 이곳에선 얼굴무늬 수막새와 수렵무늬 벽돌(狩獵文塼, 수렵문전), 귀신얼굴무늬 벽돌(鬼面塼, 귀면전) 등 많은 기와와 벽돌이 출토됐다. 특히 ‘신라인의 미소’로 불리며 국민들에게 널리 알려진 얼굴무늬 수막새도 이곳 절터에서 나온 대표적 유물이다. 그밖에도 이곳에선 각종 토기류와 자기류도 여럿 출토됐고, 당시 인근 민가엔 이 절터에서 옮겨갔을 주춧돌도 많았다고 한다. 이곳 절터에서 영묘사터로 추정되는 여러 유물이 나왔지만, 이보다 앞서 1963년 사적으로 지정될 때의 이름인 ‘경주 흥륜사지’란 명칭은 바뀌지 않고 있다. 오히려 이곳엔 1980년대에 흥륜사라는 새 절이 들어섰다. 옛 흥륜사는 이곳에서 700m 정도 떨어진 경주공업고등학교 자리에 있었을 것으로 학계는 추정한다. 경주공고 마당에서 나온 기와 조각이 그 근거다. 국립경주박물관은 2009년 경주공고가 배수로 공사를 위해 파헤친 400상자 분량의 흙더미에서 ‘흥’(興) 자가 새겨진 신라시대 수키와 조각을 확인했다. ‘사’(寺) 자만 남은 기와 조각도 이곳에서 출토됐다. 한때 찬란했을 영묘사 터엔 흥륜사란 절이 들어섰고, 흥륜사 터엔 경주공고가 자리 잡았다. 세월의 무상함을 떠올리게 하는 모습이다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/05/11 00:00 -

(사)대한노인회 경주시지회, 어버이날 카네이션으로 감사마음 전해

(사)대한노인회 경주시지회, 어버이날 카네이션으로 감사마음 전해(사)대한노인회 경주시지회가 지난 8일 제51회 어버이날을 기념해 지회 강당에서 임원들이 참석한 가운데 행복선생과 함께 카네이션 및 감사의 인사장을 전달했다. <사진> 이날 행사는 견정필 수석부회장, 정원화 월성동 분회장, 우병주 성건동 분회장 최영부 현곡면 분회장을 대표로 초청해 카네이션을 달아드리고 감사의 마음을 전했다. 634명의 경로당 회장들에게는 각 지역 경로당 행복선생들이 카네이션을 달아드리고 인사장도 전달했다. 구승회 지회장은 “풍성한 어버이날이 되도록 감사의 마음을 담아 카네이션을 달아드리고 감사의 인사말씀과 함께 행복한 어버이날이 될 수 있길 바란다”며 “앞으로 대한노인회 경주시지회가 우리 사회의 전통 미풍양속인 경로효친 사상을 이어갈 수 있도록 더욱 노력할 것”이라고 밝혔다.

윤태희 시민 기자 2023/05/11 00:00 -

한국수력원자력(주) 월성원자력본부, 참사랑재가노인통합지원센터와 함께 전한 감사의 마음

한국수력원자력(주) 월성원자력본부, 참사랑재가노인통합지원센터와 함께 전한 감사의 마음참사랑재가노인통합지원센터는 한국수력원자력㈜ 월성원자력본부와 함께 지난 8일 어버이날을 맞아 지역 내 저소득 노인 106가구에 카네이션을 전달했다. <사진> 지속적인 지역사회 나눔에 앞장서고 있는 한수원(주)은 올해 어버이날을 맞아 후원금 300만원을 참사랑재가노인통합지원센터에 전달했다. 지역 내 저소득 노인의 건강한 노후 지원을 위해 재가노인지원서비스를 시행하고 있는 참사랑재가노인통합지원센터는 한국수력원자력(주)의 후원으로 준비한 카네이션 화분, 선물세트와 함께 자원봉사자가 직접 쓴 감사카드를 전달했다. 한수원 관계자는 “어버이날을 맞이해 지역의 어르신들에게 혼자지만 외롭지 않도록 특별한 선물을 전하고 싶었다. 함께해준 참사랑재가노인통합지원센터에도 감사하다”고 전했다. 박경복 시설장은 “사회·정서적인 소외감이 배가되는 어버이날, 지역사회의 관심과 사랑을 전달할 수 있어 감사하다”라고 전했다.

이재욱 기자 2023/05/11 00:00 -

찾아가는 디지털배움터 ‘에듀버스’ 운영

찾아가는 디지털배움터 ‘에듀버스’ 운영디지털 소외지역에 에듀버스를 활용한 ‘찾아가는 디지털배움터’가 오는 6월부터 12월 13일까지 운영된다. <사진> 디지털배움터 에듀버스는 디지털 기기에 익숙하지 않은 시민에게 장소와 공간에 구애받지 않고 키오스크, AI스피커, 태블릿 등 최신 디지털기기를 체험하고 스마트폰 활용 교육을 무료로 제공한다. 교육은 미니버스를 개조해 내부에 디지털 기자재를 탑재한 차량이 산간·원격 지역을 찾아가는 방식으로 진행된다. 또 배움터버스 외 지역 마을회관, 경로당을 이용하거나 캐노피, 파라솔 등을 활용한 이동식 강의장도 운영할 예정이다. 교육생들은 무인음식주문, 기차·영화표 예매, 민원발급의 키오스크와 스마트폰 활용법 등 일상생활에서 자주 접할 수 있는 다양한 디지털기기 사용법을 익힌다. 교육을 원하는 기관·단체는 읍면동 행정복지센터나 경주시청 정보통신과로 문의하면 된다. 시는 향후 주요 축제·행사장에도 에듀버스가 찾아가 방문객들을 대상으로 특별체험도 선보일 계획이다.

이재욱 기자 2023/05/11 00:00 -

보훈단체협의회와 간담회 열고 예우 약속

보훈단체협의회와 간담회 열고 예우 약속주낙영 시장은 지난 9일 시청 대외협력실에서 지역 보훈단체협의회를 초청해 간담회를 가졌다. <사진> 간담회는 구명회 보훈단체협의회장을 비롯해 상이군경회, 전몰군경유족회, 전몰군경미망인회, 무공수훈자회, 6.25참전유공자회 등 10개 보훈단체장이 참석했다. 이날 보훈단체 운영에 대한 애로사항과 국가유공자 예우 증진 및 보훈단체 활성화 방안을 위한 소통의 시간을 가졌다. 주낙영 시장은 참석한 보훈단체장들에게 나라를 위해 헌신한 국가유공자의 숭고한 희생과 공헌에 대한 존경을 표하고 감사의 마음을 전했다. 구명회 보훈단체협의회장은 “보훈대상자들에 대한 대양한 혜택과 지원이 늘어나고 있음에 깊은 감사를 드린다”며 “앞으로도 국가유공자와 보훈단체에 많은 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다. 주낙영 시장은 “보훈단체에서 제안한 의견과 애로사항은 최대한 시정에 반영될 수 있도록 노력하겠다”며 “경주시도 보훈단체에 대한 관심과 지원뿐 아니라 국가유공자에 대한 명예선양과 복지 향상에도 최선을 다하겠다”고 말했다.

이재욱 기자 2023/05/11 00:00 -

AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 추진

AI-IOT 기반 어르신 건강관리사업 추진경주시가 ‘AI IoT 기반 어르신 건강관리사업’ 참여자를 모집한다. 건강관리가 필요한 만 65세 이상 어르신 420명을 대상으로 진행한다. 참여를 원하는 경우 경주시보건소 방문건강관리팀으로 유선 또는 방문 신청하면 된다. 이번 사업은 코로나19 이후 비대면 건강관리에 대한 필요성이 대두되면서 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 활용한 자가 건강관리 서비스 체계 구축을 위해 마련됐다. 스마트폰 앱을 이용해 맞춤형 건강관리정보를 제공하고, 어르신 스스로 건강을 관리할 수 있는 능력과 습관을 형성하도록 돕는 서비스다. 참여자로 선정되면 손목밴드형 활동량계와 체중계, 혈압계, 혈당계를 6개월간 대여하고 매일 걷기, 혈압·혈당 측정하기 등 건강 상태에 따른 개별 건강 미션을 부여한다. 미션 완료자는 인센티브를 제공한다. 또 디지털 기기 이용에 불편과 어려움을 겪고 있는 어르신들을 위해 디지털 배움터를 통한 스마트폰 기본 활용법 등 맞춤형 교육도 함께 실시할 예정이다. 보다 자세한 사항은 경주시 보건소 주민건강지원센터 방문건강관리팀으로 문의하면 된다.

이재욱 기자 2023/05/11 00:00