-

![[전인식 시인의 경주인문학산책] 옥적玉笛, 경주의 상징](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1703745663_thumb_3000.jpg) [전인식 시인의 경주인문학산책] 옥적玉笛, 경주의 상징

[전인식 시인의 경주인문학산책] 옥적玉笛, 경주의 상징가장 경주다운 것은 무엇일까? 불국사, 석굴암, 첨성대를 비롯하여 우리가 알고 있는 것들이 있지만, 필자는 옥적(玉笛)을 맨 앞에 두고 싶다. 경주 사람들조차 모르는 사람이 더 많겠지만 옥적은 경주 사람이라면 많이 사랑하고 기억해야 할 유물이다. 예로부터 옥적은 금척(金尺)과 화주(火珠)와 더불어 신라 삼기팔괴 (三奇八怪)로 불려왔다. 옥적은 경주를 떠나면 소리가 나지 않는다고 한다. 옥적이야말로 경주의 자존과 존엄을 상징하는 것이 아닐까? 더군다나 파란만장하고 우여곡절이 많은 옥적이야말로 가장 경주다운 유물이 라는 생각이 든다. 옥적과 옥저 옥적은 국어사전에 ‘청옥이나 황옥으로 만든 대금 비슷한 취악기(吹樂器)’로 나온다. 근데 어떤 이는 옥적이라고 하고 또 어떤 이는 옥저라고 표현하기도 한다. 옥저의 저는 원래 ‘저[笛]’는 ‘적[笛]’으로 읽어야 하나, 때에 따라 ‘저’로 읽기도 한다. 옥적일까? 옥저일까? 쓰임새에 따라 달리 사용하는 줄 알고 처음에는 다소 혼동스럽기도 했지만 다 같은 옥피리라는 말이다. 경주옥적의 기원 국립경주박물관에 보관하고 있는 옥적은 황옥으로 만든 것으로 길이 53.5㎝, 구경 3.3㎝이며 대금과 같은 구조를 가졌으나 길이가 조금 짧은 편이다. 신라시대부터 전한 것으로 추정하나 정확한 제작연대는 알 수 없고 기록도 없다. 모양은 속이 빈 대나무로 만드는 전통악기인 대금과 비슷하다. 대금에 비해서 소리가 맑고 고음을 낸다고 한다. 옥적이 만파식적이라고 하는 사람들도 있지만 여러 측면에서 맞질 않는다. 나라의 근심과 걱정을 해결해주는 만파식적에 대해서는 『삼국유사』에 대나무로 만들게 된 이야기가 분명하게 나온다. 국립국악원의 연구조사에 의하면 옥적은 국악의 역사에서 매우 미스터리한 악기로 분류된다. 언제, 어떤 자리에서 사용됐는지 기록이 거의 없다. 제례 등에 사용된 신성한 악기로 추정할 뿐이다. 경주옥적 외에도 신라시대 것으로 추정되는 두 점이 더 있는데 모두 개인 소장품이다. 마찬가지로 신라시대 것이라는 확실한 단서는 없다. 조선시대 만들어진 옥적은 국립국악원 소장 옥적, 국립 고궁박물관 옥적, 미국 피바디엑세스박물관 소장 옥적이 있으며, 이외에도 옥산서원 소장 회재 이언적의 옥적, 병와 이형상의 옥적, 맹사성의 옥적, 장말손의 옥적 등 전국에 10여 점이 전해지고 있다. 이들의 옥저는 옥의 재질이나 규격이 조금씩 차이는 있을 뿐 거의 비슷하다. 특이할 만한 점은 옥적을 보관한 목함에는 황동으로 만든 자물쇠가 부착되어 있는데 경주를 대표하는 월성과 안압지, 첨성대 그림이 새겨져 있다. 자세히 보면 첨성대 구멍으로 성덕대왕신종 모양의 걸쇠가 들어가도록 만들어져 있다. 옥적을 대하는 조상들의 예사롭지 않은 마음을 엿볼 수 있는 부분이다. 옥적의 기구한 운명 태조 왕건이 신라의 보물인 옥적을 가져오게 했다. 그런데 문경새재를 넘자 옥적은 아무리 불어도 소리가 나질 않았다. 이에 왕건은 옥적이 신물(神物)로 알고 경주로 돌려보냈다고 한다. 경주의 풍물, 인문지리지인 『동경잡기』에 전하는 이야기이다. 다수의 경주 사람들이 왕건을 따라 개경으로 갔지만, 옥적만은 따라가지 않았다며, 굴하지 않은 충절의 상징으로 오랜 세월에 걸쳐 오늘날까지 전승되고 있는 이유이다. 그리고 임진왜란 당시 경주읍성이 왜군에게 빼앗겼다가 치열한 전투를 거듭한 끝에 1592년 9월 7일 보름만에 되찾았다. 죽장으로 쫓겨 가 있던 부윤 윤인함이 귀환해보니 동헌과 집경전, 객사를 비롯한 관아의 부속 건물 모두 잿더미로 변하고 제대로 남아있는 유물이라곤 없었지만 무슨 영문인지 옥적만은 그대로 있었다고 한다. 부윤 윤인함은 이때의 슬픈 심정으로 시를 남겼다. 그의 저서 『죽재유고』 1권에 수록되어 있다. 임란 때 불타버린 동도엔 텅 빈 봉황대뿐인데 참담한 슬픈 바람이 내 얼굴에 스쳐간다. 옛 우물은 간데없고 옥적만이 있어서 달빛아래 불어 본 한 곡조 더더욱 애절하구나 -죽재 윤인함(1531~1597) 『동경잡기』에 백옥적(白玉笛)에 대한 기록이 별도로 나온다. ‘불에 타고 부서져 10여 조각이 났다. 임신년(1692년)에 김승학이 땅을 파다가 주웠다. 이를 사사로이 숨겨 두었다가 그만 가운데를 부러뜨렸다. 부윤 이인징이 밀랍으로 붙이고 은으로 도장 했는데, 세 마디에 구멍은 아홉개다’ 그리고 어떤 이유인지는 모르나 잃어버린 옥적을 되찾은 이야기가 있다. 조선 숙종 18년(1692) 경주 부의 객사인 동경관(東京館) 담장 아래에서 옥적이 발견된 것으로 알려져 있다. 같은 이야기인지 다른 이야기인지는 모르겠으나, 진짜로 잃어버린 것인지 아니면 의도적으로 묻어 놓았던 것인지 알 수가 없는 이야기이지만 아무튼 기구한 운명의 옥적임에는 분명하다. 옥적을 탐낸 사람들 #연산군 흥청망청(興淸亡淸)이란 말은 연산군 때문에 생겨난 재미있는 말이다. 여색을 탐하고 노래를 즐긴 연산군은 피리 소리를 좋아했다. 흥을 돋구기 위해서인지는 모르겠으나 경주옥적을 바치게 한 내용이 「연산군일기」 54권에 자세하게 기록되어 있다. 1504년 (연산군 10년) 7월 28일 연산군이 “경주(慶州)의 옥적(玉笛)을 본도(本道)로 하여금 올려보내게 하라” 어명을 내렸지만 아무도 따르지 않자 재차 다시 명을 내렸다. “옥적(玉笛)을 어찌 경주(慶州)에 두는가 내고(內庫)로 옮겨 간직하는 것이 어떤가?”하자 승정원 승지들이 아뢰기를, “신라의 옛것이므로 옛 도읍에 두는 것입니다. 내고로 옮긴들 무엇이 방해되겠습니까” 하였다. 지혜로운 신하들 덕분에 옥적은 서울로 가지 않게 되었다. 『조선왕조실록』에 다시 한 번 경주 옥적에 대한 이야기가 등장한다. 「영조실록」 80권에 지사(知事) 원경하(元景夏)가 왕에게 이르기를 “경주(慶州)의 옥적(玉篴)도 또한 기이합니다. 조령(鳥嶺)을 넘으면 피리 소리가 나지 않는다고 합니다”라는 내용이 나온다, 다른 이야기를 논하다 경주옥적을 예를 들어 말한 것이다. #일본 통감부 소네 아라스케 1909년 4월 경주 현장 시찰에 나선 일제 통감부(統監府)의 소네 아라스케 부통감 일행이 경주 관아 건물을 나흘간 샅샅이 뒤졌다. 관기(官妓) 뗄감창고에서 새까맣게 변색된 목재함 하나를 발견했는데 4중으로 싼 함안에 옥적이 들어 있었다. 이듬해 1910년 경성으로 반출되어 이왕가(李王家)박물관(현재 국립고궁박물관)에 보관하고 있다가 13년이 지난 1923년 옥적이 다시 경주로 되돌아오게 된 데는 경주 사람들의 힘이 컸다. 1921년 9월 금관총 발견되어 금관을 총독부 박물관으로 옮기려 하자 이에 반대하는 주민들과 여론에 밀려 포기하게 되었는데 경주 유지들과 양식 있는 일본인 19명이 합세하여 총독부에 청원서를 제출하였다. 금관과 옥적을 경주로 되돌려 줄 것을 요구하는 내용이었다. 아이러니하게도 고분 도굴로 각종 문화재를 빼돌린 모로가 히데오 라는 자의 도움도 컸다. 그가 도운 이유는 자신의 부정적 이미지지 쇄신과 명성을 높이기 위함이었다. 이처럼 일본인이 경주옥적을 찾고자 한 닭은 무엇 때문일까? 헤이안 시대(794~1185) 무라사키 시키부의 「겐지 이야기」에 고려적(高麗笛) 이야기 여러 차례 나온다. 한반도 옛 피리에 대해 고귀함이 불러일으킨 일본인의 환상이 작용했던 것이 아닐까 하는 생각마저 든다. 2017년 한국학 연구원 아라키 준은 고고학지에 발표한 논문 「일제 시기 경주지역 문화재 반출경로에 대한 역사 인류학적 고찰」에서 금관총 금관과 경주옥적을 문화재 반출을 막은 것이 가장 우수한 사례였음을 발표하기도 했다. 고려의 태조 왕건이, 연산군이, 일본인들이 마저 탐을 내었지만, 옥적은 지금 경주에 있다. 이처럼 경주의 것은 경주에 있어야 제격이고 제맛이다. 경주옥적의 예에서 볼 수 있듯 청와대 불상도 고향 경주로 돌아올 날을 기다려 본다. 전인식 시인(시민전문기자)

경주신문 기자 2023/12/28 00:00 -

겨울 서울은 빛으로 꾸민 축제의 밤!

겨울 서울은 빛으로 꾸민 축제의 밤!겨울 서울의 밤은 빛으로 꾸며진 축제의 향연이다. 2023 서울윈터페스타는 12월 15일부터 2024년 1월 21일까지 열린송현녹지광장, 광화문광장, 세종대로, 청계천, 서울광장, DDP, 보신각에서 진행된다. 환상의 빛으로 넘쳐나는 서울은 우선 송현동 솔빛축제, 광화문광장의 서울라이트·빛초롱 축제, 청계천 빛초롱축제 현장까지 이어진다. ‘2023 서울라이트 광화문’은 서울윈타축제의 일환으로 △미디어파사드쇼(프로젝션 맵핑) △조명 라이트쇼 △세종문화회관 외벽 미디어갤러리 △대한민국역사박물관 K-컬처 스크린 △빛조형 작품 전시 등 총 20개국 53명의 아티스트들이 참여하는 다양한 미디어아트 전시 프로그램으로 채워진다. 동대문디자인플라자(이하 ‘DDP’)는 역시 빛으로 꾸며진 ‘서울라이트 DDP’를 비롯해 캐롤 공연과 크리스마스 소품 등을 판매하는 마켓 행사가 열린다. ‘DDP 겨울축제’ 기간 DDP 건축물을 캔버스 삼아 선보일 <서울라이트 DDP 2023 겨울>은 △‘디지털 네이처(Digital Nature)’를 주제로 한 메인 작품 디지털 아틀란티스를 비롯해 크리스마스 시즌 콘텐츠, 크리스마스에는 쿠키, 새해 카운트다운 특별 콘텐츠 등을 통해 연말 겨울 축제를 한껏 느낄 수 있다. 청계천 변에는 청계천 발원지 다슬기 상으로부터 삼일교에 이르기까지 특유의 조명으로 장식된 형형색색의 빛조형물이 행인의 발길을 붙잡는다. 서울숲에서는 올해 겨울 ‘움직이는 예술공원’의 첫 번째 프로젝트를 선보인다. ‘겨울빛, 윈터라이트(WINTERLIGHTS)’를 주제로 한 이번 작품은 독일의 작가 크리스토퍼 바우더(Christoper Bauder)가 아시아에서는 서울숲에서 최초로 선보이게 됐다. 12월 15일부터 내년 1월 7일까지 서울숲에서 만나볼 수 있으며, 사전예약을 통해 관람할 수 있다.

박근영 기자 2023/12/28 00:00 -

육훈 제3편, 며느리들이 입은 무명옷의 두 가지 의미

육훈 제3편, 며느리들이 입은 무명옷의 두 가지 의미육훈을 잘 살펴보면 경주최부자 가문이 세계의 많은 부자들과 확연히 다른 점이 눈에 띈다. 다른 다섯 가지의 가르침도 물론 남다른 면이 있지만 이것은 어지간한 부자들이라면 어느 정도는 할 수 있는 일이라고 생각할 수 있다. 굳이 벼슬을 살지 않아도 경제력이 곧 권력이 되고 자선이 부의 또 다른 원동력이 될 수 있다는 생각을 일반적으로 공유할 수 있기 때문이다. 그러나 며느리 삼 년 무명옷을 입게 하라는 가르침은 확실히 눈에 띄는 덕목이다. 이것은 기본적으로 겸양을 뜻하는 듯하지만 그보다 공감이란 측면에 더 무게를 둔다고 생각하기 때문이다. 공감이란 아랫 사람들과의 공감을 뜻한다. ‘시집온 며느리에게 무명옷을 입게 하라’는 가훈은 5대 최승렬 공 때 만들어졌을 가능성이 크다. 최승렬 공의 부인은 당시 청렴하기로 유명한 토포사 집안에서 시집오신 분으로 알려져 있다. 토포사는 포도청이나 지방관아에서 도둑이나 산적을 잡아들이는 무관의 직명이다. 청렴한 토포사 집안의 따님이었으니 그렇게 부유하지는 않았을 것이다. 그런 따님이 부잣집에 시집왔으니 생활 수준이나 느낌이 많이 달랐을 것이다. 특히 자신은 귀천을 알아서 근신할 수 있었으나 자신의 윗사람들이나 아래로 들어오는 집안 며느리들은 대체로 명문가의 여식들이어서 귀천(貴賤)을 잘 모르는 공주들처럼 보였을 것이다. 그런 며느리들에게 만석지기 부잣집의 안살림을 맡기려면 무언가 특별한 가르침이 필요했을 것이다. 그게 무명옷 입히는 것으로 표현되지 않았을까? 무명옷을 입는다는 것은 아랫사람의 고달픔을 이해하는 것, 가복들에게도 귀한 무명옷을 입힌 최부자 인심 최염 선생님 말씀에 따르면 어렸을 때 본 집안의 가복들도 무명옷을 입었다고 한다. 심지어 신발도 가복들이 신는 짚신을 신었다고 한다. 그리고 최부자댁 여성들은 집안의 중대사가 있으면 손수 가복들을 지휘해 집안일도 함께 했다고 증언하셨다. 다시 말해 며느리가 삼 년 동안 무명옷을 입는다는 것은 옷만 무명옷을 입은 것이 아니라 삼 년 동안은 집안일을 함께 하면서 집안 형편도 알고 노동의 고달픔과 아랫사람들의 노고를 알게 함으로써 귀하고 천한 것을 제대로 깨닫게 한 것이다. 이런 경험은 최염 선생님께도 예외가 아니었다. 최염 선생님은 대학시절 경주 남천 건너편 사과밭에서 일을 한 적이 있었는데 그때 손수 밭을 갈고 나무를 심고 심지어는 똥물까지 퍼서 거름으로 주는 일을 한 해 내내 한 적이 있다고 회고하셨다. 경주 최부자댁 귀한 종손이 똥지게를 져 날랐다고 하면 아무도 믿지 못하겠지만 엄연한 사실이다. 이렇듯 최부자댁은 후손들로 하여금 가복들이나 소작인들의 고충을 함께 겪게 함으로써 좀 더 야물고 겸손한 부자가 될 수 있도록 가르친 것이다. 이 가훈에서 ‘무명옷’ 자체에 대한 이야기도 별도로 생각할 만하다. 무명은 목화솜에서 실을 뽑아서 지은 옷감이다. 여름에는 땀 흡수를 잘 하고 겨울에는 보온성이 가장 뛰어난 옷감이다. 부잣집에서는 비단옷을 즐겨 입었을 것이지만 기본적으로 속옷이나 일상복에서 무명이 차지하는 비중이 컸다. 또 조선에 상평통보가 보급되기 전까지는 가장 중요한 화폐 대용품으로 쓰일 만큼 무명의 가치가 높았다. 다시 말해 가복들에게 일상적으로 무명옷을 입혔다는 것은 가복들에 대한 대우가 매우 좋았다는 뜻도 될 수 있다. 무명은 19세기 이후 외국에서 기계식 무명이 들어오고 특히 일제강점기 전후로 일본과 교역이 늘어나면서 일본산 무명인 ‘광목’이 들어오면서 무명의 가격과 질이 함께 떨어지는 무명 수난 시대를 겪는다. 그러나 그 이전에는 비단(명주) 다음 가는 최고의 옷감으로 귀한 대접을 받던 옷감임에 틀림없다. 최부자댁에서는 아랫사람들에게 무명 옷을 입힐 만큼 기본적으로 인심이 두터웠고 그 무명옷을 며느리들이 함께 입도록 함으로써 아랫 사람들과의 교감도 넓혔던 것이다. 흉년에 땅 사지 않고 만석 이상 재산을 늘이지 않은 최부자, 카네기 100년 적선 뛰어넘어 ‘흉년에 땅 사지 말라’는 가훈 역시 경주최부자만의 철학이 돋보이는 가르침이다. 이 가훈은 명화적의 난을 몸소 경험한 최국선 공이나 재산분배법을 만든 최의기 공에서 만들어졌을 가능성이 크다. 그런데 흉년에 땅을 사지 말라는 것은 재산증식이란 면에서는 얼핏 우둔하게 보인다. 농경사회에서 큰 부자가 되기 위해서는 절대적으로 많은 땅이 필요하다. 그러나 땅은 한정적이기 때문에 만약 더 많은 땅을 가지려면 누군가의 희생을 기회로 삼아야 했다. 그 기회가 사실은 흉년 들 때였다. 이를테면 흉년이 들면 큰 부자들은 축적된 곡식이 있어서 타격이 덜 하지만 하늘만 바라보고 사는 사람들은 땅을 팔아서라도 곡식을 사야 한다. 당연히 땅값이 싸질 것이고 곡식은 귀할 것이다. 이때 부자들이 귀한 곡식으로 값 떨어진 땅을 사서 늘인다. 그야말로 빈익빈 부익부가 되는 것이다. 옛말에 ‘흰죽논’이라는 말이 있었는데 이는 굶어 죽을 위기에 처한 사람이 죽 한 그릇에 한 마지기의 논을 판다는 뜻에서 비롯된 말이다. 그러나 흉년에 땅을 사는 것은 땅과 함께 원망과 원성을 사는 것과 다름없었다. 최부자댁은 대대로 백성들을 굶주림에서 구제하고 과객맞이에 소홀함이 없도록 배려하며 인심을 쌓아왔다. 그러니 남들이 굶어 죽는 어려운 시기를 악용해 값싸게 땅 사는 일을 진정으로 부도덕하고 부끄럽게 생각했던 것이다. 요즘은 적대적 M&A라는 말이 아무렇지 않게 통용된다. 재벌들의 재산 형성과정을 보면 노동자를 착취하거나 탈세하거나 정치권과 결탁하여 비리를 저지르거나 카르텔을 통해 가격을 담합하거나 나쁜 재료를 써서 눈을 속이거나 하는 방법들이 횡행한다. 땅을 주식으로 바꾸어 놓았다고 생각하면 주식은 값이 떨어질 때 사고 값이 올라갈 때 팔아야 수익성이 커진다. 그런데 가격이 떨어지는 시기는 사회적으로 어려움이 있거나 기업이 어려울 때 나타나는 현상이다. 농사로 치면 흉년인 것이다. 경주최부자는 이럴 때 주식을 사지 말라고 가르친 셈이니 그 철학이 가히 놀라울 뿐이다. 그러나 우리가 아는 대부분의 부자들은 너도 나도 흉년에 땅을 사서 더욱 큰 부자가 되곤 했다. 농경사회에서 이것보다 쉬운 재산증식방법이 없었을 것이다. 그러나 이렇게 사모으는 땅은 반드시 원망과 한숨이 서려 있게 마련이다. 땅을 판 입장에서는 당장 연명하기 위한 몇 자루 쌀이나 곡식과 가족의 생명이 걸린 땅을 바꾸어야 했을 것이니 그 애환이 얼마나 컸겠는가? 그렇게 땅을 파는 것은 빼앗긴다고 생각할 것이 분명하고 땅을 사간 부자에게 고스란히 그 원망이 맺힐 것이다. 이런 가훈은 자연스럽게 ‘만석 이상 재산을 늘이지 말라’는 가르침으로 연결된다. 이 가르침은 만석이라는 상한선에 주목할 필요가 있다. 사실 만석은 농경사회에서는 어마어마하게 큰 재산이지만 굳이 따지면 조선에서 손꼽을 만한 부자는 아니었다. 실제로 경주만 하더라도 만석지기 부자가 몇이나 되었고 경산에는 경주최부자보다 몇 배 더 많은 재산을 가진 부자도 있었다. 전국적으로 보면 만석을 뛰어넘어 몇 만 석지기 부자들도 있었다. 그러나 쟁쟁한 부잣집 중에서 경주최부자댁 만큼 존경받은 부자는 아무도 없었다. 흉년에 땅을 사거나 과객맞이를 덜 하거나 굶주리는 사람들을 돌보지 않았다면 아마도 경주최부자 역시 조선 제일의 부자가 되었을지 모른다. 그러나 경주최부자는 만석의 땅을 유지하면서 조선 제일의 부자가 아닌 조선 제일의 가치를 실현한 부자로 자리매김할 수 있었다. 최부자댁의 가훈의 특징은 기본적으로 나눔과 상생, 소통과 공유다. 그렇기 때문에 부를 쌓으면서도 원망을 듣지 않았고 오히려 만인의 존경을 받음으로써 부를 안전하게 유지할 수 있었다. 미국의 유명한 자선재단인 카네기 가문이 부를 형성하는 과정에서 쌓았던 부정적 이미지를 개선하는데 엄청난 자산을 쏟아부으면서도 그 나쁜 이미지를 씻는데 무려 100년이 걸렸다고 알려져 있다. 카네기 가문이 미리부터 경주최부자식의 나눔과 상생을 알았다면 100년의 세월을 허송하지 않고도 명문 부자가문으로 존재할 수 있었을 것이다. 그러나 지금까지의 가훈들은 어쩌면 마지막으로 이야기할 최대의 가훈 ‘사방 백리에 굶어죽는 사람이 없게 하라’는 가르침이 전조일 뿐이다.

박근영 기자 2023/12/28 00:00 -

금관총, 신라 금관 첫 출토… 금관총 이름 얻어

금관총, 신라 금관 첫 출토… 금관총 이름 얻어1927년 11월 10일 밤. 경주박물관 뒤뜰에서 누군가 어둠을 헤치며 살금살금 금관고(金冠庫)로 다가섰다. 문고리는 열려 있었고 괴한은 미리 리허설이라도 한 듯 아무 제지도 받지 않은 채 순식간에 창고로 들어갔다. 좁은 창문 틈을 타고 들어온 달빛에 금관총에서 출토된 금관의 멋진 실루엣이 드러났다. 도둑은 순금 허리띠와 유리 목걸이가 보관된 진열장 문을 열고 유물들을 쓸어 담았다. 당초 목표로 삼은 금관까지 손을 대려고 했지만 전시장 문이 열리지 않아 포기했다. 경찰이 대대적인 수사를 벌였지만 유물의 행방은 오리무중이었다. 사건 발생 6개월이 지난 1928년 5월 수사망이 좁혀 오자 범인은 경주경찰서장 관사 앞에 유물이 담긴 보자기를 슬며시 내려놓고 사라졌다. 보자기엔 순금 허리띠(국보 88호)를 비롯한 도난 유물이 대부분 들어 있었지만 허리띠에 매달린 길쭉한 드리개 하나는 사라졌다. 당시 경주박물관장으로 금관총 발굴 당시 일부 유물을 빼돌렸던 모로가 히데오(諸鹿央雄)가 유력한 범인으로 지목됐다. 비전문가들이 유물 주워 담은 부실한 발굴 금관총(金冠塚)은 이 고분에서 처음으로 신라 금관이 출토돼 붙여진 이름이다. 금관총 발굴은 이전까지 베일에 싸여 있던 신라 문화를 본격적으로 조명하기 시작한 계기가 됐다. 이를 계기로 신라 고분에 대한 일본인의 관심이 증폭됐으며, 이후 금령총(金鈴塚), 서봉총(瑞鳳塚) 등의 대형 고분 발굴로 이어지게 된다. 금관총의 수난사는 유물 도난 사건에 앞서 발굴 직후부터 시작됐다. 일제강점기인 1921년 9월 24일 경주경찰서 순사 미야케는 마을 순찰에 나섰다가 흙더미 주변에서 아이들이 영롱한 푸른색 유리구슬을 갖고 노는 모습을 우연히 봤다. 수소문 끝에 구슬이 담긴 흙더미가 봉황대 서쪽 음식점 부근에서 나온 사실을 알아내고 현장에 들이닥쳤다. 각종 유물이 막 출토되려는 상황에서 공사는 즉각 중단됐다. 조선총독부는 발굴단을 꾸렸지만 고고학자는 포함되지 않았다. 게다가 중요 유물을 수습하는 수준에서 4일 만에 발굴을 해치웠다. 이들은 유물을 일단 경주경찰서로 옮겼지만 제대로 관리하지 않았다. 이 무렵 금관총 일부 유물이 일본으로 밀반출돼 현재 도쿄박물관 등 여러 곳에 보관돼 있다. 제국주의 총칼은 조선의 백성뿐만 아니라 문화재에도 깊은 상처를 낸 것이다. 게다가 고고학자에 의한 발굴조사가 아니었기에 유물에 대한 정확한 정보를 상당 부분 잃게 됐다. 일제강점기 발굴 이후 82년이 지난 2013년 학계와 시민들의 눈과 귀가 다시 금관총에 쏠렸다. 그해 7월 국립중앙박물관은 금관총 유물을 정리하던 중 ‘둥근 고리 큰칼’(環頭大刀, 환두대도)에서 ‘이사지왕’(尔斯智王)이라고 적힌 글자를 발견했다. 이사지왕이라 불린 사람이 신라의 왕인지, 그렇다면 그가 금관총의 주인공인지 등의 수많은 의문이 꼬리를 물었다. 논의가 이처럼 진전되지 못하는 것은 금관총 발굴이 미완에 그쳤기 때문이다. 2015년 우리 손으로 재 발굴 이런 이유로 국립중앙박물관과 국립경주박물관은 2015년 3월 우리 손으로 금관총 발굴을 다시 시작하게 됐다. 이 발굴은 해방 이후 축적된 우리 학계의 연구 성과를 바탕으로 90여년 만에 직접 조사했다는 점에서 의미가 있었다. 특히 고대 사회에서 황금에 버금가는 귀중한 재료인 유리그릇의 파편을 발굴한 것은 학술적으로도 의미가 컸다. 비록 작은 조각만 발견했지만 코발트색의 유리그릇 파편은 일제 당시 금관총 발굴 보고서에 없는 것으로 새롭게 확인된 부장품이었다. 이 외에도 은제 허리띠 장식 일부와 유리구슬, 금실, 달개 장식이 달린 금실과 같은 부장품이 새로 나왔다. 아울러 일제가 완전히 조사하지 못했던 금관총의 돌무지 구조도 확인했다. 발굴조사단은 돌무지 구조의 평면 형태가 모서리를 없앤 한 변 20m의 네모 형태임을 확인하고 돌무지를 쌓기 전 목조가구(나무를 이용해 기둥을 세우고 가로를 연결해 바둑판 모양의 틀) 시설을 한 흔적을 발견했다. 고신라시대 왕족을 비롯한 최고 지배층 무덤인 돌무지덧널무덤(적석목곽분)에서 이런 목가구가 출현하기는 인근 대릉원 지역 황남대총에 이어 두 번째였다. 이 무덤은 5세기 말~6세기 초에 만들어졌으며 왕을 비롯한 당시 신라 최고위급 인물이 묻힌 거대 봉분 갖춤 지상식 돌무지 나무덧널 무덤이다. 1921년 조선총독부에 의한 조사 당시 이미 봉분 상당 부분이 없어진 금관총은 당시 조사를 통해 경주분지 일대 다른 돌무지덧널무덤과 마찬가지로 망자와 부장품을 지하에 묻지 않고, 지상에 나무덧널을 만들어 놓고 그 주변으로 망자와 부장품을 넣는 장례를 치른 다음에 나무덧널 위와 사방 주위를 큰 강돌로 두껍게 쌓은 것으로 드러났다. 이런 구조로 드러난 신라시대 지상식 돌무지 나무덧널 무덤으로는 서봉총, 황남대총, 천마총 등이 있다. 하지만 금관총의 피장자 성격은 해결되지 못했다. 왕족이란 것에 대해선 이견이 없으나 아직까지도 그가 남자인지 여자인지 극명하게 의견이 갈린다. 게다가 칼집에 새긴 ‘이사지왕’이란 인물이 금관총 피장자와 어떤 관계이며 누구인지에 대해서도 이견이 많다. 피장자의 성별 문제는 1921년에 비전문가들이 기록을 제대로 남기지 않고 채굴한 데 그 원인이 있다. 성별 판별의 기준이 되는 부장품의 위치나 매장 상황을 알 수 없기에 연구자 사이의 의견은 평행선을 달릴 수밖에 없을 듯하다. 2015년 3개월여 간의 발굴조사 이후 금관총은 최근 능묘 전시관 격인 ‘금관총 보존전시관’으로 재탄생해 관람객을 맞고 있다. 시설 내부엔 신라 고분의 대표적 형태인 돌무지덧널무덤을 재현한 전시물이 설치돼 있다. 특히 재 발굴 당시 바닥에 규칙적으로 배열돼 있던 목조가구를 실물로 재현했다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/12/21 00:00 -

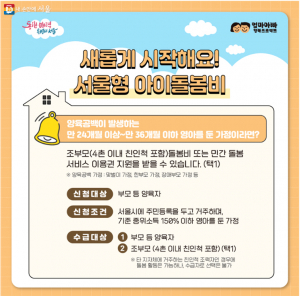

할아버지 할머니, 손주도 보고 용돈도 받고

할아버지 할머니, 손주도 보고 용돈도 받고서울에서는 손주를 돌봐주면 시에서 월 30~60만원을 지원한다. ‘서울형 아이 돌봄비’가 9월부터 시행한 후 3개월 만에 4천 명 넘게 혜택을 받고 있는 것으로 알려졌다. 꼭 할아버지 할머니가 아니라도 4촌 이내 친인척, 민간 도우미의 조력을 받아도 같은 혜택을 누릴 수 있다. ‘서울형 아이돌봄비’는 친척 중 할머니, 할아버지가 96.5%로 가장 많은 비중을 차지했다. 그 외에는 고모, 삼촌, 사촌형제(3.5%) 등 다양한 친인척이 가정의 양육 공백을 줄이고, 함께 아동을 키우는 데 힘을 보태고 있다. 이용자들이 가장 만족한 부분은 손주를 돌보면서 용돈까지 공식적으로 받을 수 있다는 점. 서울시에 따르면 조사 대상의 86.3%(1,401명)가 ‘손주 등을 돌보며 수당까지 받을 수 있어 좋다’는 점을 꼽았다. 이어 ‘손주와 유대·애착 관계가 좋아졌다’(10.3%) ‘필수 교육이 도움됐다’ (2.5%) 등이 뒤를 이었다. 한편 이 제도는 주변에 도움받을 수 있는 친인척이 없거나, 민간 육아도우미를 선호할 경우 서울시와 협약된 민간 아이돌봄 서비스 기관의 서비스를 이용할 수도 있다. 단 육아 조력자가 월 3회 이상 전화(영상)모니터링 거부시에는 돌봄비 지원을 중지하는 등 철저를 기하고 있다. 한편, ‘서울형 아이돌봄비’는 매달 1~15일 ‘몽땅정보 만능키’ 누리집(umppa.seoul.go.kr)에서 신청할 수 있다. 지원대상은 24개월 이상 36개월 이하의 아동을 키우며, 맞벌이 등 양육 공백이 있는 중위소득 150%(3인 가구 기준 월 665만3천 원) 이하 가정이다. 아동이 23개월이 되는 달에 지원 신청할 수 있으며, 대상 연령 아동 1인 기준 월 30만원씩 최대 13개월간 지원한다.

박근영 기자 2023/12/21 00:00 -

육훈 제2편, ‘진사 이상 벼슬하지 말라’ 그 깊은 뜻은?

육훈 제2편, ‘진사 이상 벼슬하지 말라’ 그 깊은 뜻은?최부자댁 육훈 중에 또 하나 눈에 띄는 것은 ‘진사 이상 벼슬을 하지 못하게 단속’한 것이다. 세상의 많은 부자들은 부가 생기면 대부분 권력을 가지고 싶어 하는 욕구를 가지곤 했다. 부를 이루는 것도 쉽지 않지만 권력을 가지는 것은 더 어렵고 일단 권력을 잡으면 부가 자연스럽게 따라온 것이 일반적인 세상의 흐름이었기 때문이다. 이런 예는 세계사에서나 우리나라 역사에서 흔하게 나타나는 현상이다. 이탈리아 역사에서 피렌체의 대표적인 부자이자 명문가인 메디치 가문만 해도 16세기부터 18세기까지 부와 권력을 거머쥐고 무려 4명의 교황을 배출하며 이탈리아는 물론 유럽 전역에 맹위를 떨쳤다. 우리가 아는 역사상 가장 훌륭한 예술가들인 레오나르도 다빈치나 미켈란젤로, 라파엘로 등 예술가들의 가장 큰 후원자이기도 했고 지동설을 주장하고 지구가 둥글다고 주장했다가 형장의 이슬로 사라질 뻔했던 갈릴레오 갈릴레이를 후원하고 군주론을 써서 자신의 정치적 영향력을 과시하려 했던 마키아벨리가 목숨 걸고 잘 보이고자 노력했던 가문 역시 메디치 가문이었다. 이 가문은 그 어떤 나라의 왕족과 비교해도 부족하지 않은 명성을 가졌다. 4명의 교황을 만든 피렌체 메디치 가문, 진시황을 만든 거상 여불위, 과연 부와 권력이 함께 한 결과는 어떻게 진행되었을까? 춘추전국 시대를 통털어 가장 많은 부를 이룬 거상 여불위는 더 많은 부와 권력을 잡기 위해 조나라에 와 있던 진나라 서자를 도와 왕위 계승자로 만들었고 마침내 그 가계에서 왕을 세우는 공을 세움으로써 왕을 제외한 진나라 최고의 권력자가 된다. 심지어 자신의 아이를 가진 여인을 왕에게 바쳐 훗날 자신의 아들인 영정이 진시황제가 되고 자신은 어린 왕을 대신해 섭정하는 막강한 권력을 가진다. 이런 예는 동서고금을 막론하고 차고 넘친다. 그러니 부귀(富貴)라는 말이 자연히 생긴 것인데 여기서 귀는 다름 아닌 권력이다. 그런데 왜 최부자댁에서는 진사 이상 벼슬을 하지 말라고 했을까? 심지어 진사는 벼슬도 아닌데 말이다. 이 부분에 대해 최염 선생님은 부(富)와 귀(貴)를 다 가지는 것은 과욕이라 여긴 조상님들의 관념이 이런 교훈을 만든 것이라고 설명하셨다. 성리학적 가치가 존중되던 조선 중후기에는 청빈낙도 혹은 안빈낙도가 선비의 큰 자랑으로 여겨지던 때다. 그런 시대, 관리가 되려면 청빈해야 하고 부자가 되려면 아예 벼슬을 살지 않는 것이 옳다고 여겼음직하다는 말씀이었다. 최염 선생님 말씀에 공감하면서도 나는 나름대로 또 다른 이유를 추측해 보았다. 최부자댁이 벼슬에 관심을 두지 않겠다고 가르친 것은 2대 최동량 공에서 조금씩 형성되어 3대 최국선 공에서 자라 4대 최의기 공에서 매듭지어졌을 것이라는 것이 내 판단이다. 최동량 공이 벼슬에 염증을 느꼈을 법한 이유는 아버지인 정무공이나 작은 아버지 계종공이 무공이 많았음에도 억울하게 귀양살이를 한 것을 지켜보았기 때문이었을 것이다. 최동량 공 자신은 용궁(지금의 예천군)현감을 지낸 사람이다. 현감이면 종6품으로 지방 수령 중에서는 가장 말직이다. 당연히 녹봉도 적고 영향력도 작다. 백성들을 괴롭히지 않으면 밥 먹고 살기 힘들었을 것이다. 최동량 공이 낙향한 이유도 청백리인 부친의 명성을 지키려면 일찍 낙향해 먹고 살기 위한 방편을 마련하는 것이 급했을 것이다. 최부자댁 내력에 따르면 잠업(蠶業)을 집안에 권장한 것으로 전해져오는데 이로써 미관말직을 전전하는 것보다는 낫다고 여겼을 것이다. 최국선 공은 할아버지 정무공 덕분에 음직(蔭職)으로 사옹원 참봉으로 서울살이한 분이다. 그러나 쥐꼬리만한 녹봉으로 살기 힘든다는 것을 깨닫고 전격 낙향해 부를 이룬 인물이다. 당연히 벼슬살이가 고생살이라는 사실을 알았을 것이다. 사옹원이면 궁중의 음식을 관장하던 곳으로 음식만 관장한 것이 아니고 궁중의 식자재와 관련한 살림살이 도구를 다 관리해야 했다. 만약 시쳇말로 납품비리를 저질렀다면 만만치 않은 재산을 모았을 것이다. 그러나 역시 가문의 명예를 중시한 것이 틀림없고 이때 이미 실사구시적 학문이 한양에는 활발하게 논의되는 때였으니 그런 와중에 이앙법을 공부한 것이 틀림없다. 마침 광해군 이후 전란으로 황폐한 국토를 회복하기 위해 황무지를 개간하면 소유권과 상속권을 인정해주는 제도도 안착되어 있었다. 경주로 돌아와 획기적인 농사법과 파격적인 분배법으로 부를 이룬 최국선 공은 어지간한 벼슬살이가 조금도 부럽지 않았을 것이다. 9명 진사 내면서도 벼슬 살지 않은 최부자댁, 당쟁과 사화 피하며 과객맞이로 꾸준히 인심 쌓으며 정보 얻어!! 숙종 대를 살았던 최의기 공 당시에는 허무맹랑한 예송논쟁으로 중앙권력들에 수시로 피바람이 몰아쳤다. 이런 풍파에는 권력은 하루아침에 절단나고 권력이 무너질 지경에 이르러서는 부 역시 순식간에 사라진다. 이런 미증유에서 살아남으려면 권력투쟁과 멀어져야 하는데 그러려면 벼슬을 살지 않아야 한다. 그래서인지 최의기 공은 벼슬을 살지 않았다. 대신 앞 장에서 밝혔듯 스스로 이룬 부를 효과적으로 사용하기 시작했으니 그 중 눈에 띄는 것이 과객맞이다. 흉흉한 세파 속에서 부를 굳건히 유지하면서 중앙이나 지방의 권력들과 교류하고 많은 과객들을 통해 세상 돌아가는 소식들을 듣는 것이 매우 중요했던 것이다. 이런 영향으로 5대 최승렬 공 역시 벼슬을 살지 않는다. 그런데 최승렬 공은 ‘통덕랑’이라는 직급을 받았다. 통덕랑은 벼슬 명칭이 아닌 정5품의 직급을 일컫는 명칭이다. 최근으로 치면 사무관, 서기관, 이사관 식인데 그중 5급 사무관 정도 될 것이다. 이후로도 최부자댁에서 구체적으로 벼슬살이한 후손은 아무도 없다. 그러나 조선시대 양반은 엄연히 양반만의 법도가 있었다. 만약 3대가 넘도록 과거를 보지 않으면 양반으로 인정받지 못했다. 하다못해 3대에 한 명은 과거에 급제해 양반으로서의 체통을 지켜야 하는 것이다. 그렇지 못한 양반은 ‘잠반’이라고 해서 비아냥거리기를 서슴지 않았다. 때문에 최부자댁도 벼슬은 살지 않을망정 부자로서의 체통을 유지하기 위해 꾸준히 과거를 보았다. 그래서 최승렬 공 이후 6대 최종률 공이 생원과에 합격한 이후 7대 최언경 공만 과거를 보지 않았을 뿐, 과거가 사라진 12대 최준 선생 이전까지, 전 세대 가주들이 모두 소과에 합격해 모두 9명의 후손이 생원 혹은 진사가 되었다. 생원이나 진사가 되었다는 것은 적어도 벼슬살이할 기본을 갖춘 것으로 인정되었다. 특히 생원이나 진사가 되고서도 대과를 보지 않은 사람들에 대해 학식과 소양을 갖추었으면서도 벼슬을 탐하지 않는다는 이유로 은근히 우러러보는 경향도 있었다. 특히 당쟁이 심해지고 외척과 관련한 세도정치가 횡행하면서부터는 벼슬하는 것을 멸시하는 풍습도 생겼다. 조선시대 후기로 오면서 최부자댁이 더 큰 명성을 얻은 이면에는 이렇게 벼슬을 초개같이 생각한 최부자댁만의 고집이 당쟁이나 사화 등으로 얼룩진 조선의 양반사회에 좋은 본보기가 되었기 때문일 것이다. 나는 이것이야말로 경주 최부자가문이 앞에서 말한 메디치 가문보다 훨씬 훌륭한 사례라고 서슴없이 말할 수 있다. 벼슬을 살지 않은 최부자댁은 독립운동과 대학설립으로 그 부를 위대하게 끝냈다. 대한민국이 대한민국으로 존재하는 동안, 최준 선생이 세운 대구대학이 영남대학이라는 이름으로 존재하는 그 순간까지 경주최부자는 살아 있는 셈이다. 그에 비해 메디치 가문은 끝내 7대 200년 만에 그 명성을 접고 오스트리아 합스부르크 제국에 흡수되면서 역사에서 사라졌다. 마지막까지 권력을 유지하기 위해 가문의 명맥을 스스로 끊은 것이다. 부와 권력을 양손에 거머쥐고 진제국을 호령했던 여불위는 당대에 스스로 목숨을 끊는 비참한 최후를 마쳤다. 부와 권력, 부귀를 함께 탐한 부자들의 끝이 어떻게 끝났는지 최부자댁 선현들은 누구보다 잘 알았음이 틀림없다.

박근영 기자 2023/12/21 00:00 -

다시 돌아보는 ‘孝子, 烈女碑(효자, 열녀비)’-1

다시 돌아보는 ‘孝子, 烈女碑(효자, 열녀비)’-1본지에 지난 1992년부터 ‘孝子, 烈女碑(효자, 열녀비)’라는 제목으로 연재를 시작한 기고자는 고 함종혁(咸鍾赫: 1935~1997) 선생이다. 함 선생은 강원도 양양 출신으로 1963년 동아일보 특파원으로 경주에 부임해 ‘석굴암 최종결정 내릴 제1차 복원공사’, ‘천룡사 기와 가마는 사찰 전용’ 등 200여건에 달하는 기사를 작성했다. 특히 1973~1975년까지 천마총, 황남대총 등 황남동 일대의 신라 능묘가 발굴될 때는 현장에서 살다시피 했다고 한다. 문화유산뿐 아니라 어려운 환경 속에서 꾸준히 활동하는 신라문화동인회, 경주어린이박물관학교, 에밀레극회, 경주시립국악원 등 경주의 문화단체 및 예술인을 알리고자 노력했다. 견습이발사로 이발소에서 쪽잠을 자면서도 무료로 고아들의 머리를 깎아줬던 이상민 씨의 이야기, 입어권 조정에 한 숨 쉬는 감포의 해녀, 병에 걸려 하얗게 말라가는 벼를 하염없이 바라보는 월성의 농민 등 애정 없이는 포착할 수 없는 일상의 모습을 담았다.그의 기자 생활은 1980년 신군부의 언론통폐합 조치에 따라 지방주재기자 철수가 단행되면서 막을 내렸다. 국림경주박물관은 지난 2017년 9월 함종혁 선생이 기록했던 경주를 만나볼 수 있는 특별전시 ‘경주를 기록하다, 특파원 함종혁展’을 개최한 바 있다. 당시 함종혁 선생이 본지를 통해 전하려했던 지역의 효자, 열녀 이야기를 다시 소개하면서 선조들의 충효사상을 되새겨보고자 한다. 그리고 현재 효자·열녀비에 대한 관리 상황도 점검해본다. -편집자주 신라시대 손순, 애틋한 효심으로 얻은 석종, 신라효자문효공손순유허비(新羅孝子文孝公孫順遺墟碑) 삼국유사에 따르면 손순(孫順)은 경주군 건천읍 모량리 사람으로 아버지는 학산이라 했다. 그의 아버지가 죽으매 부인과 더불어 남의 집에 품을 팔아 쌀을 얻어 노모를 봉양했으며, 노모의 이름은 운오였다. 순에게 어린 아이가 있어 매양 노모의 밥상음식을 빼앗아 먹자 민망하게 여기어 오던 중, 어느 날 그 부인이 이르기를 “아이는 다시 얻을 수 있으나 어머니는 다시 얻기 어렵다. 아이가 어머니의 음식을 빼앗아 먹으니 어머니의 굶주림이 심하다. 차라리 이 아이를 묻어버리고 어머니의 배를 부르게 하는 것이 좋겠다”하고, 아이를 업고 취산(남사리 북쪽골)에 가서 땅을 파다가 홀연히 땅속에서 기이한 석종(石鐘)을 얻었다. 부부가 놀라고 이상히 여겨 잠깐 나무 위에 이 종을 걸고 두드려보았더니 그 소리가 은은하여 퍽이나 아름답고 귀여웠다. 부인이 “이 석종을 얻음은 이 아이의 복 같으니 묻지 맙시다”고 하였다. 아버지도 아이를 업고 석종을 갖고 집으로 돌아와 이 석종을 대들보에 달고 두드리니 그 소리가 반월성 대궐에도 들렸다. 흥덕왕이 그 종소리를 듣고 좌우에 이르기를 서쪽에서 이상한 종소리가 들리는데 청원함이 짝이 없으니 속히 조사하라 하였다. 신하가 손순집으로 가서 조사하고 사실대로 왕에게 아뢰었다. 왕은 “옛날 한나라 곽거가 아들을 파묻을 때 하늘이 금솥을 내렸었다. 지금 손순이 아이를 묻으려하매 땅이 석종을 냈으니 이 두 효도는 천지에 같은 귀감이라”고 말하고 집 한 채를 주고 해마다 벼 50석을 주었다. 순은 옛집을 희사하여 절을 삼고 ‘홍효사’라고 하여 석종을 안치했다. 진성왕대에 후백제의 도적이 그 마을에 침입, 종은 없어지고 절만 남았다. 신라효자문효공손순유허비는 현재 경주시 현곡면 소현리에 위치해 있다. 비각이 있는 자리가 손순의 집터라고 전해진다. 남편 살리려고 자신의 살 베어 내 이식한 열녀 기려, 이부인영양남씨창렬비(李夫人英陽南氏彰烈碑) 이부인영양남씨창렬비는 분황사 동쪽에 세워져 있는 비각이다. 6.25전쟁 때 북한군의 총에 맞은 남편 이진우를 구하기 위해 자신의 허벅지 살을 떼어 붙여 살려낸 열녀 남씨를 기리기 위해 세운 비각이다. 비문을 해석한 당시 보도에 따르면 영양남씨 분이씨는 18세 되던 해 8세 연상인 이진우 씨와 결혼, 경주군 양북면 용동3리 속칭 오암골에서 살았다. 자연부락 오암골은 오지마을로 30여가구가 골짝골짝 한집씩 살고 있는 산골마을이었다. 8·15 해방직후라 무장공비들이 밤마다 마을에 내려와 쌀과 곡식, 닭 등을 약탈해가고 소고 끌고가며 심지어 청장년들도 끌어갔다. 이 같은 피해를 계속 당할 수만 없다고 해서 당시 이 마을 반장일을 맡아왔던 진우 씨가 앞장서서 마을청년들을 규합, 마을 경비를 서게 했던 것이다. 6.25동란이 발발하던 해인 1950년 음력 2월 3일 밤 진우 씨는 마을청년 10명과 함께 마을회관에 모여 경비를 하고 있던 중 밤 12시가 되어 무장공비 10여명이 갑자기 나타나 마을경비원 10명을 전선줄로 손목을 묶어 방안에 세워놓고 장총으로 마구 쏴 죽이고 죽은 시체 위에 짚단을 덮고 그 위에 기름을 뿌린 다음 불을 질렀다. 이 경비실뿐아니고 마을 전체 민가에 불을 질렀다. 왼쪽 대퇴부에 총상을 입고 진우 씨(당시 42세)는 생명은 건졌으나 불에 타 화상이 심했다. 다음날이 밝아왔다. 마을 전체가 불타 잿더미로 변했다. 남씨 부인은 남편을 찾아 마을회관을 가서 살아 움직이는 남편을 발견했다. 남편을 업고 도로가에 나와 감포에서 생선을 싣고 대구 방면으로 가는 생선트럭 위에 남편을 태우고 경주까지 왔다. 남편의 다리는 흐늘흐늘 떨어지고 뼈만 앙상하게 남았다. 이때 한 원장은 “이대로는 생명을 구할 수 없다. 형제간이나 집안사람의 생살을 베어 이식하는 것만이 생명을 구할 수 있다”고 했다. 이 때 남 여사는 내 생명 다해 남편의 생명만은 구해야 되겠다는 일념으로 자신의 궁둥이와 허벅지 깊은 살을 예리한 칼로 마취하지도 않은 채 생채로 12편을 베어 병원에 주어 남편의 썩은 다리에 이식수술을 했다. 지성이면 감천이라더니 심하게 부패된 부분은 살을 이식했어도 살아나지 않았지만 부패가 심하지 않은 부분은 살이 살아나기 시작하여 생명을 구하게 됐다. 목숨은 살았으나 다리가 시원치 못해 절뚝절뚝 절면서 1982년 74세 돌아가실 때까지 불구의 몸이 되어 부인이 구걸행상으로 남편을 공양했다. 이 같은 일이 문중에 알려지자 1973년 3월 이곳에 높이 140cm, 두께 20cm 화강석에 이영우 씨의 글로 비석을 세우고 창렬각(彰烈閣)이라 했다. 1992년 10월 16일자 신문에는 이 비의 사진과 함께 당시 77세로 생존해있던 남분이 씨의 사진도 함께 담아 보도했다. 목숨 바쳐 지키려했던 효심, 최진간 부부 이야기, 고독효월성처사최공열부오천정씨기적비 오릉 인근 흥륜사 건너 도로변에 최진간과 그의 열부 오천정씨의 효행을 기리기 위해 건립된 비각이 있다. 고독효월성처사최공열부오천정씨기적비(故篤孝處士月城崔公烈婦烏川鄭氏記蹟碑)다. 경주시지에 따르면 지금부터 400여년전 이곳에는 월성 최씨들이 살고 있었다. 성균관 진사를 지낸 최신린의 4형제 중 둘째아들 최진간 부부의 효심어린 이야기가 담겨 있다. 당시 보도에 정리하면 선조 25년(1952년) 뜻하지 않았던 임진왜란이 일어났다. 일본은 많은 병력과 신병기인 소총으로 침략해 경주읍성이 여지없이 함락되고 말았다. 최신린 진사는 최진립(정무공)·최계종·최봉천 등 집안사람들과 함께 왜적을 물리치기 위해 의병이 됐다. 그는 의병장인 김호의 진으로 달려가기에 앞서 아들들을 불러놓고 “내가 어머님의 말씀에 쫓아 싸움터로 나가니 병환에 계시는 할머니를 너의 형제들에게 부탁해야겠구나”하고 적진으로 달려갔다. “아버님 염려마십시오. 할머니는 저희들이 목숨바쳐 모실 것이옵니다” 형제들은 늙은 할머니를 모시로 난리를 피하여 황룡산(지금의 덕동호 안쪽 황룡골) 깊은 골짜기를 찾아 들어갔다. 하지만 산속에서 왜적의 무리에게 붙잡히고 말았다. 왜적대장이 번쩍이는 칼로 할머니를 내려치려할 때 진간은 큰 소리로 “이들아 내게 덤벼라. 나를 죽여도 좋으니 우리 할머니는 손도 대지 말아다오”하면서 할머니를 덮어 가리었다. 왜적의 칼날이 다시 한 번 번쩍이는 순간 검붉은 피는 하늘 높이 치솟고 진간의 몸은 힘없이 땅바닥에 쓰러지고 말았다. 이때 남편 진간을 따라 황룡산으로 피난갔던 정씨부인은 피비린내 나는 남편의 시체를 안고 땅을 치며 통곡하면서 “할머니는 왜적의 손에 무참히 돌아가셨고, 남편 진간은 지극한 효도를 다하기 위해 목숨을 바쳤는데 아내된 도리로 어찌 죽기가 싫어 구차스럽게 살아 있겠는가!”하면서 스스로 목숨을 끊고 말았다. 임진왜란이 끝난 뒤 선조는 진간의 갸륵한 효성의 얘기를 전해 듣고 그 효행을 드높이기 위해 독효자(篤孝子)로 표창했다. 정씨 부인에게는 백미 100석을 내리면서 정렬부인으로 높여 포상했다.1972년 세운 이곳 효열각(孝烈閣) 비석에는 이 같은 공적을 상세하게 기록하고 있다.

이상욱 기자 2023/12/14 00:00 -

![육훈, 언제 어떻게 만들어졌을까?[1]](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1702537927_thumb_3000.jpg) 육훈, 언제 어떻게 만들어졌을까?[1]

육훈, 언제 어떻게 만들어졌을까?[1]경주최부자를 말할 때 빼놓을 수 없는 것이 최부자 가훈이다. 흔히 육훈(六訓)과 육연(六然)을 말하는데 그중에서도 많은 독자들이 육훈을 더 기억하실 것이다. 굳이 언급하면 1.사방백리에 굶어 죽는 사람이 없게 하라 2.진사 이상 벼슬하지 마라 3.흉년에 땅 사지 마라 4.과객을 후히 대접하라 5.만석이상 재산을 불리지 마라 6. 며느리 3년 무명옷을 입혀라 등이다. 3268명 아너소사이어티, 동반성장위원회의 정신적 지주가 된 경주최부자 정신 본론에 들어가기 앞서 1612호에서 ‘사랑의 열매’와 관련해 이 기획란에 쓴 기사를 잠시 떠올려 보겠다. 사랑의 열매는 기사에서 썼다시피 가난한 사람들을 위해 기부하는 문화를 장려하기 위해 정부가 만든 준정부 기관이다. 그런데 기자는 이 사랑의 열매 1층 로비에 경주최부자댁 사랑채 사진이 크게 걸려 있는 것에 주목했다. 이 사진이 의미하는 것은 다른 어떤 것보다 우리나라 기부와 자선, 상생의 정신을 대표하는 곳이 경주최부자댁이란 사실을 증명한다고 믿은 것이다. 취재 당시 사랑의 열매 2층 1억 이상 기부자인 ‘아너소사어티 라운지’에는 3268명의 명단이 빛나고 있었다. 그들이 어떤 이유로 기부했는지는 몰라도 그들의 마음속에는 분명히 경주최부자가 중시한 정신의 일부가 스며 있을 것이다. 내가 쓴 ‘The 큰 바보 경주최부자’ 책에는 2009년부터 2010년까지 국무총리를 지낸 정운찬 동반성장위원회 회장의 일화가 있다. 이분이 2012년 경주 힐튼 호텔에서 열린 경주최부자 학술 심포지엄에 특강 차 참석했다가 행사 주최측에서 특강비를 지급하려 했더니 이 사례비를 한사코 거절하면서 최부자댁 종손인 최염 선생님께 이렇게 말했다. “회장님, 제가 이번 경주최부자 심포지엄에 특강하기 위해 육훈을 공부하면서 배운 게 훨씬 많은데 그런 제가 어찌 특강비를 받을 수 있겠습니까?” 실제로 정운찬 회장은 특강비를 끝내 사양했고 그 후 동반성장위원회 관련 행사를 할 때면 자주 경주최부자 정신을 강조한 것으로 알려져 있다. 동반성장위원회는 기업 간 사회적 갈등 문제를 현명하게 해결하기 위해 합의를 도출하고 함께 성장하는 문화를 조성하겠다는 계획으로 설립된 단체다. 그 수장이었던 정운찬 총리가 동반성장 위원회의 성장 해법을 경주최부자의 육훈에서 찾았다고 하는 것 역시 사랑의 열매가 중시한 경주최부자 정신과 맞닿아 있을 것이다. 이뿐만 아니라 경주최부자댁의 교훈에 대한 기업들과 방송 언론, 각 방면 학자들의 관심이 해가 갈수록 더해지고 있다. 지금까지 방송과 언론에서 다룬 경주최부자 관련 프로그램만 해도 헤아릴 수 없이 많고 학자들이 최부자댁을 주제로 낸 연구논문과 책도 늘어나고 있다. 내가 쓴, 경주최부자댁의 전범이라 할 만한 ‘The 큰 바보 경주최부자’를 인용한 사례도 많아지는데 그 이전에는 이런 내용으로 다룬 책이 없었기에 좋은 모범이 되었을 것이라 생각된다. 지나친 허구로 인해 일찍 방송이 중단되기는 했지만 경주최부자댁 시조격인 정무공 최진립 장군과 실제 부자로 입신하기 시작한 최국선 공을 주인공으로 내세운 ‘명가’라는 드라마도 있었다. 공통점은 이들이 가장 중요하게 여기는 근간이 육훈(六訓)이라는 사실이다. 그러나 아쉽게도 이 육훈이 어느 시기에 어떤 이유로 만들어졌는지에 대해서는 최부자댁 종가에서 정식으로 전해져 오는 게 없다. 나는 이점을 집중적으로 탐구해 보기로 하고 하나씩 육훈이 두른 베일을 걷어내기 시작했다. 기본적으로 2대 최동량 공이 가거십훈(家居十訓)을 남기신 것과 3대 최국선 공이 명화적의 난을 겪은 후 나눔을 시작했다는 집안의 내력으로 미루어 육훈은 최국선 공 이후에 하나씩 더해졌을 것이라는 추론을 내려 보았다. 나는 그 과정을 소설형식으로 하나씩 꿰맞추어 놓았는데 출간하게 되면 여러 가지 평가가 있을 것이다. 최부자댁 기록과 내려온 구전에 따르면 본격적으로 부를 일으킨 최국선 공은 사옹원 참봉 벼슬을 버리고 낙향, 황무지를 개간하여 전답의 기본을 마련했다. 여기에 이앙법, 즉 모내기를 도입함으로써 부자가 될 수 있었다. 어느 정도 부를 이루었을 때 뜻하지 않게 명화적을 만나 곡식을 빼앗긴 이후에는 크게 깨들은 바가 있어서 이때 장리쌀 내준 장부를 태워 버리고 단갈림, 다시 말해서 소출에 대한 반분작을 시작한다. 또 큰 흉년이 들었을 때 스스로 구휼미를 내어 백성들을 구제한 일화가 있다. 그러나 최국선 공은 부자는 되었지만 천석 정도의 부를 이룬 것으로 집안에서는 추측했다. 이것은 최염 선생님의 말씀이니 조상님들의 이야기를 늘 들어온 선생님의 말씀을 빌릴 수밖에 없었다. 실제로 만석꾼이 된 분은 4대 최의기 공으로 짐작된다. 최의기 공은 최국선 공의 둘째 아들로 이때는 재산 상속이 장자(큰아들) 중심이 아니고 여식까지 포함해 자식들이 균등 상속받던 시기였다. 다시 말해 최국선 공의 재산은 자식들에게 분할된 결과 누구도 두각을 드러낸 부자가 될 수 없었다. 그 와중에 최의기 공이 다시 재산을 모아 만석꾼 소리를 되찾았으니 이것은 대단한 일이다. 그러나 최염 선생님은 최의기 공 역시 2~3000석 정도의 재산을 이룬 것으로 짐작했다. 구체적인 수치 개념이 부족하던 시대, 천석꾼이나 만석꾼은 재산이 많은 사람을 일컫는 대명사의 의미가 있고 당연히 그 기준에는 과장이 섞였을 것이다. 그러니 2~300석 정도만 되어도 천석꾼으로 흔치 않은 부자, 2~3000석을 이루면 만석꾼으로 과대포장되었을 법하다. 육훈의 출발은 최의기 공! 과객 맞이·사회 환원·가용으로 삼분, 구체적인 재산 사용법 시작 그런가 하면 최의기 공은 재산을 사용하는 방법들을 구체화 한 분으로 알려져 있다. 즉 매년 수확하는 곡식 중 삼 분의 일은 빈민구제를 위해서 쓰고 삼 분의 일은 과객 맞이에 쓰고 나머지는 가용으로 사용한다는 것이 그것이다. 이런 구체적인 삼분법은 육훈과도 사뭇 통하는 것으로 보인다. 육훈 중에 만석 이상 재산을 늘리지 말라는 말은 그 초과의 재산은 사회에 환원하라는 말이다. 어쩌면 최의기 공은 벼슬하지 못한 대신 덕을 쌓는 한편 중앙이나 지방 관리들과의 교분을 쌓아 집안의 입지를 다길 필요가 있었을 것이다. 특히나 중앙 관원이나 지방의 관원들이 공무로 경주를 들리거나 지나칠 경우에는 경주 부에서 지은 정식 객사인 동경관(東京館)이 있어서 이곳에서 묵을 수 있었다. 그러나 관원도 아니고 공무로 여행 오는 것도 아닌 중앙의 관료 출신 양반들이나 세도께나 있는 인사들이 경주로 올 경우 마음 편히 묵을 수 있는 곳이 최부자댁 같은 부잣집 이외에 별달리 없었을 것이다. 그러니 과객 맞이는 비단 최의기 공이 아니라도 조선 시대 이전의 우리나라 지역 유지들은 자연스럽게 감당해야 할 일종의 의무로 보는 것이 맞을 것이다. 한편, 과객맞이를 좀 일반적인 시각에서 볼 필요도 있다. 옛날에는 요즘 같은 숙박업이 전무할 때이므로 부자들뿐만 아니라 여염집에서도 과객맞이가 일상적이던 시절이었다. 길을 가다가 아무집이나 들러서 ‘이리 오너라’하고 들어가 재워주기를 청하면 그를 굳이 내쫓지 않았던 것이 우리 선조들의 미풍양속이었다. 그런 시대에 부자로 사는 사람들은 과객맞이를 당연하게 여겼을 것이다. 정무공 이후 최동량 공은 현감 벼슬을 지냈고 최국선 공은 음직으로 찬봉을 지냈지만 최의기 공은 벼슬을 살지 않았고 과거에 급제도 하지 못했으니 어떤 면에서는 공부보다 재산을 늘리는 데 집중했을 것이다. 나 최부자댁 과객 맞이에는 다른 부자들과 다른 특별함이 있었다. 마지막 경주최부자인 최준 선생 대의 경주에는 이른바 4대 부자가 있었다. 정부자, 배부자, 이부자 그리고 최부자가 그들이었다. 그런데 당시 경주사람들 말에 ‘3대부자를 모두 더해도 최부자와 안 바꾼다’는 말이 있었다. 그것은 아마도 다른 부자들에 비해 최부자댁이 받는 존경의 정도나 유명세가 다른 부자들보다 각별해서였을 것이다. 그것은 12대의 시간이 쌓은 전국의 인맥, 요즘 표현으로 네트워크의 다양성 때문이 아니었을까.

박근영 기자 2023/12/14 00:00 -

서울시, 동대문 새빛 시장 등 짝퉁시장에 불벼락

서울시, 동대문 새빛 시장 등 짝퉁시장에 불벼락우리나라 짝퉁 시장은 해외에서는 보기 힘든 정교하고 질 좋은 짝퉁을 만드는 것으로 이름 나 있다. 심지어 일부러 짝퉁을 구매하려는 소비자들도 많다. 서울시 민생사법경찰단이 올해 1월부터 12월까지 동대문·남대문시장, 명동 일대 등에서 유명 브랜드 위조상품 불법 판매업자 137명을 적발해 형사 입건했다고 밝혔다. 압수한 물품은 총 7731점으로 정품 추정가로 환산하면 약 61억여 원에 이른다. 이들의 짝퉁 판매 수법이 다양하다. 국내 최대 규모의 짝퉁시장인 동대문 새빛시장 짝퉁판매업자들은 심야시간대나 주말에 위조상품을 집중적으로 진열 판매하는 방법으로 단속을 피했으며, 일부 노점의 경우 일반 상품을 전면에 내세우고 위조상품은 뒤쪽에 숨겨 판매하는 치밀함을 보였다. 남대문 액세서리 전문상가에서는 유명 상표를 도용해 인체에 유해한 상품을 팔았다. 남대문시장에서 압수한 목걸이, 귀걸이 등 금속 액세서리에 대해 유해 성분 검사를 실시한 결과 일부 제품에서 기준치 초과 납(Pb)과 카드뮴(Cd)이 검출되었다. 종로 귀금속상가 밀집지역에서는 14K 귀금속으로 명품 상표를 도용하여 직접 제작한 액세서리를 일반 제품보다 높은 가격에 팔았다. 명동에서는 매장 내 비밀장소로 호객해 가방, 의류 등 위조상품을 수입 명품으로 속여 팔았고 외국인을 상대로 위조상품을 판매하기도 했다. 또 온라인 쇼핑몰에서 사업자등록 정보를 바꿔가며 중국 온라인사이트에서 판매되고 있는 상품을 국내 사이트에 등록하여 해외 구매대행 형식으로 판매하다 적발되었다. 짝퉁은 자신의 허영을 드러내는 사람들과 그에 편승해 잇속을 챙기려는 사람들의 공모로 일어나는 범죄다. 다만 구매자보다 판매자를 벌주는 것으로 징벌이 이루어질 뿐이다. 이들은 「상표법」제230조에 따라 7년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금 처벌을 받게 된다.

박근영 기자 2023/12/14 00:00 -

기능성 토마토를 재배하는 우성농장 조홍철 대표

기능성 토마토를 재배하는 우성농장 조홍철 대표흑토마토와 송이토마토룰 생산하는 우성농장 조홍철(65) 대표는 우연한 기회에 농업의 길로 접어들었다. 조홍철 대표는 오랜 시간 도시에서 큰 규모의 입시 학원을 운영하며 농업과는 전혀 무관한 삶을 살아왔다. 입시 경쟁이 치열했던 시기와 학구열, 그리고 새로운 경영 방식 등이 맞물려 학원 사업 규모가 커졌다. “지금은 많은 학원이 시행하는 ‘00캠프’를 처음으로 시도해 학원 지형이 바뀔 정도로 인기를 끌었죠. 하지만 학원이 성장하면 성장할수록 삶에 여유는 부족해졌습니다. 우리 아이를 보는 시간이라곤 학원 수업 시간이 전부일 정도였죠” 앞만 보고 달려온 길을 뒤로하고 2018년 감포에 들렀다 농업의 길로 들어서게 된다. 지인이 토마토 농장을 소개해 1년을 고민하고 지켜보다 귀농을 길로 접어든 것. “사실 농사는 제 관심사에는 없었죠. 하지만 가족과 많은 시간을 보낼 수 있고 새로운 것에 도전할 수 있다는 생각에 귀농하게 됐습니다” 그는 기존 농장 운영하던 곳을 사들여 첫해에는 큰 어려움이 없었다. 하지만 해가 지날수록 각종 질병 등으로 수확량이 감소하며 고민이 커졌다. “첫해는 주변의 도움을 받아 큰 어려움이 없었습니다. 하지만 해가 지날수록 농사에 대한 기본이 부족하다는 것을 실감하면서 새로운 농법에 관심을 가지기 시작했습니다” 조 대표는 땅에 대한 고민이 시작된 시기가 이때부터였다며 관행적으로 지어 온 땅에 대한 정보와 개량 등에 대한 지식이 필요하다는 것을 실감했다. “땅에 관해 공부하면서 미생물 효과와 효능에 대해 알게 됐습니다. 농업대학과 강의를 듣고 필요한 자료 등을 찾으며 3년 가까이 공부했죠. 마치 학생들 가르치기 위해 공부하던 시기였던 것 같았습니다” 그는 미생물 관련된 회사를 방문해 교육받으며 미생물도 직접 배양하며 지력 향상에 힘썼다. 미생물 농법으로 농사를 지으면 토마토에 자주 발병하는 시듦병과 곰팡이 등 병 발생이 현저히 줄어든다며 현재는 발생하던 병도 사라졌다. “처음 주변에서 쓸데없는 ‘짓’ 한다고 만류하기도 했습니다. 안 해도 되는데 한다며 말이죠. 하지만 병충해가 줄어들고 수확량도 증가한 데다 맛도 좋아지면서 이제는 미생물 농법을 배우기 위해 오시는 농민들도 늘었습니다” 토마토 농장은 일반적으로 완숙 토마토를 많이 재배한다. 이곳은 완숙토마토 대신 흑토마토와 송이토마토 등 치별화 된 기능성 토마토를 생산하고 있다. 미생물 농법상 친환경 농자재를 사용해 다른 토마토에 비해 비용이 증가하지만 차별화를 위해 기능성 토마토가 필요했기 때문이다. ‘흑토마토와 송이토마토?’ 조금은 생소한 이 토마토는 노화의 원인이 되는 활성산소를 제거하는 리코펜 성분이 높다. 특히 송이토마토의 리코펜 성분은 일반 토마토의 3배인 흑토마토보다 3배 높아 찾는 이들이 증가하고 있다. “기능성 토마토를 찾는 이들은 환우들이 많습니다. 지금도 대부분 고객이 흑토마토를 찾고 있죠. 그리고 송이토마토는 특히 여성들이 많이 주문하고 있습니다” 토마토의 인기로 전국으로 택배 보낼 정도가 됐다며 믿고 찾아주는 고객이 있다며 감사를 전했다. 조홍철 대표는 모든 일이 그렇지만 특히 농업과 귀농은 열린 마음이 중요하다고 강조했다. “귀농은 새로운 환경에서 새로운 일을 시작하는 것입니다. 그리고 새로운 사람과도 만나게 되죠. 농업인은 잘 바뀌지 않습니다. 변화를 어려워한다면 도전하기 어려워집니다. 새로운 것을 받아들이려는 마음으로 도전한다면 어려움을 극복할 수 있습니다”

이필혁 기자 2023/12/14 00:00 -

구불텅한 물길 따라 옛 이야기 흐르네

구불텅한 물길 따라 옛 이야기 흐르네옛 수도를 감돌아 넘실넘실 흐르는 문천 (蚊水沄沄遶古京) 모래 씻으며 소리 없이 서쪽으로 내려가니 (淘沙西下細無聲) 외려 경순왕이 고려에 귀화할 적에 (還如敬順歸王化) 갑옷 입은 채 싸우지 않고 투항한 일과 한가지네 (卸甲投降不敢爭) 김시습의 시문집 ‘매월당시집’(梅月堂詩集) 권12 ‘유금오록’(遊金鰲錄)에 실린 ‘문천’(蚊川)이라는 시다. 신라시대엔 세 가지 기이한 물건을 뜻하는 ‘삼기’(三奇)와 호국을 상징하는 세 가지 보물인 ‘삼보’(三寶), 여덟 가지 괴이한 현상을 일컫는 ‘팔괴’(八怪)가 있었다고 한다. 삼기는 금척(金尺)과 옥적(玉笛), 화주(火珠)다. 금척은 신라 시조 박혁거세가 꿈에 신인(神人)으로부터 받았다고 전해지는 금으로 만든 자(尺)다. 옥적은 옥으로 만든 피리인데, 죽어서 용이 된 문무왕과 김유신 장군의 혼령이 합해져 신문왕에게 내려 준 만파식적이라는 설도 있다. 화주는 선덕여왕이 지녔던 수정 돋보기로, 햇볕을 비추면 솜에 불이 붙어 화주라고 불렀다고 전한다. 삼보는 신라를 지킨 세 가지 보물인데, 황룡사에 있었다고 전해지는 ‘장육존상’과 신라 진평왕 때 천사가 궁중에 내려와 왕에게 줬다는 ‘천사옥대’, 그리고 ‘황룡사 9층목탑’을 말한다. 팔괴는 △안압지(지금의 동궁과월지) 부평초가 땅에 뿌리가 닿지 않아 둥둥 떠다니는 모습을 일컫는 ‘압지부평’(鴨池浮萍) △소나무엔 원래 순이 돋지 않는데 백률사 소나무는 가지를 치고 나면 다시 새순이 돋아난다는 ‘백률송순’(栢栗松筍) △경주 남산에 있는 허공에 뜬 바위 ‘남산부석’(南山浮石) △남천의 모래가 물을 거슬러 올라간다는 의미의 ‘문천도사’(蚊川倒沙) △계림의 나뭇잎은 움이 틀 때부터 단풍처럼 변한다는 ‘계림황엽’(鷄林黃葉) △왕이 놀던 금장대에 기러기가 반드시 쉬어간다는 ‘금장낙안’(金藏落雁) △불국사의 탑이 영지에 비친다는 ‘불국영지’(佛國影池) △탑에 이끼가 끼지 않는다는 ‘나원백탑’(羅原白塔) 등이다. 이 시는 팔괴 가운데 ‘문천도사’를 신라 왕실의 역사적 사실과 연결하고 있다고 해석되고 있다. 망국이라는 고통을 오히려 민생을 살리는 행위로 승화해, 마치 세월의 흐름처럼 자연스러운 왕권 교체에 대한 자신의 생각을 드러내고 있다는 것이다. 월성의 남쪽 의미 ‘남천’으로도 불려 이 시에 등장하는 문천은 오늘날 경주 사람들이 ‘남천’(南川)이라고 부르는 하천이다. 남천은 토함산 서북쪽 계곡에서 발원해 불국동, 평동, 남산동, 탑정동 등을 거쳐 사정동에 이른 뒤 형산강으로 합류하는 하천이다. 신라 왕궁이 있던 월성의 남쪽, 경주 시내의 남쪽을 흐르는 하천이라고 해서 붙여진 이름이다. ‘사천’(沙川), ‘황천’(荒川)이라고도 불렸다. ‘삼국사기’와 ‘삼국유사’에는 ‘문천’(蚊川)으로 기록돼 있다. 순우리말 이름인 ‘모그내’를 한자의 뜻을 따서 표기한 것이라는 게 학계의 의견이다. ‘사천’(沙川), ‘황천’(荒川)이란 이름은 남천 바닥에 모래가 쌓인 모습에서 비롯된 이름으로 추정된다. ‘신증동국여지승람’에는 “(경주)부 남쪽 5리에 있으며, 사등이천(史等伊川)의 하류”라고 기록돼 있다. ‘사등이천’은 남천의 상류인 외동읍 신계리에서 부르던 이름으로, 순우리말인 ‘사드릿거랑’ 또는 ‘사드랫거랑’을 한자의 뜻을 따서 표기한 것이라고 한다. 문천은 월성의 북쪽에 있는 ‘북천’(北川)에 비해 물의 흐름이 완만하다. 이는 물길이 뱀처럼 휘어져 있기 때문이다. 그렇다 보니 하천 바닥의 모래가 많이 드러나 있다. ‘물이 하류로 흘러가는데 모래가 거꾸로 위로 쌓인다’(문천도사)라는 표현도 오래 전부터 문천에 그만큼 모래가 많이 쌓였었다는 것을 보여주는 대목이라는 게 국립경주문화재연구소 측 설명이다. 원효·요석공주의 사랑 이야기 전해 문천은 신라 왕이 머물던 월성 남쪽을 감아 돌며 흐른다. 이런 이유로 남천은, 성벽에 접근하는 것을 막기 위해 물을 채운 방어시설인 월성의 해자(垓子) 역할을 했다. 그 주변엔 월정교 등 신라 왕실과 관련된 각종 유적이 있다. 문천 남쪽으로는 도당산과 남산, 오릉, 영묘사, 천관사 등이 자리 잡고 있다. 이처럼 이 일대가 신라 왕경인들의 주된 생활공간이었기에 문천엔 특히나 다리가 많이 놓였다. 월정교를 비롯해 효불효교(孝不孝橋), 일정교(日精橋), 유교(楡橋), 대교(大橋), 남정교(南亭橋), 귀교(鬼橋) 등 기록으로 확인되는 다리의 수만 해도 상당하다. 대표적인 게 월정교다. 통일신라시대에 지어진 월정교는 월성과 문천 남단을 연결하는 주요 통로였던 것으로 추정된다. ‘삼국사기’는 “경덕왕 19년(760년) 2월에 궁궐 남쪽의 문천 위에 월정교와 춘양교(春陽橋) 두 다리를 놓았다”고 전한다. “원성왕 14년(798년) 3월에 궁 남쪽 누교(樓橋)가 불에 탔다”는 기록도 있다. 고려 충렬왕 6년(1280년)에 중수한 기록도 남아 있다. 하지만 조선시대 기록인 ‘신증동국여지승람’은 “월정교는 옛날 본부 서남쪽 문천 가에 있었다. 두 다리의 옛터가 아직도 남아 있다”고 기록하고 있다. 이 같은 내용을 근거로 미뤄보면, 월정교는 적어도 13세기 말까지 본래의 기능을 유지하다가 ‘신증동국여지승람’이 편찬되는 1530년 이전 어느 시점에 무너져 흔적만 남았던 것으로 추정된다. 지금의 월정교는 최근까지 남아있던 다리의 흔적을 토대로 2018년 새로 지은 것이다. 폭 9m, 길이 66m, 높이 9m 규모로 다리 위에 지붕을 씌운 형태로 만들어졌다. 월정교 근처 어딘가에 있었을 ‘문천교’는, 많은 이들이 한 번쯤은 들어봤을 원효와 요석공주의 사랑 이야기의 배경이 됐다. 내용은 대략 이렇다. 어느 날 원효가 거리에서 노래를 불렀다. “누가 자루 빠진 도끼를 허락하려는가. 나는 하늘을 받칠 기둥을 다듬고자 한다”는 내용이었다. 임금이 이 노래를 듣고 말했다. “이 대사가 귀부인을 얻어 귀한 아들을 낳고자 하는구나” 그 때 요석궁엔 홀로 사는 공주가 있었다. 왕은 궁중의 관리에게 원효를 찾아 궁중으로 맞아들이게 했다. 왕명을 받들어 길을 나선 관리는 문천교에서 원효를 만나게 된다. 이를 알아차린 원효는 일부러 물에 빠져서 옷을 적셨다. 관리는 원효를 궁으로 데려가 옷을 말리고 머물며 쉬게 했다. 이후 공주는 태기를 보였고 설총(薛聰)을 낳았다는 이야기다. ‘효불효교’에 얽힌 이야기도 흥미롭다. 문천 서쪽 마을에 일곱 아들과 사는 홀어머니가 있었다. 홀어머니는 동쪽 마을에 사는 남자를 사귀게 되면서부터 밤마다 강을 건넜다. 이를 이상하게 생각한 큰아들은 어머니의 뒤를 밟았다. 어머니는 옷을 걷어 올리고 차가운 강물을 첨벙첨벙 건너고 있었다. 장남은 곧 어머니의 비밀을 알게 됐다. 크게 당황했지만 자식된 도리로서 어머니의 고통을 그저 모르는 척 할 수만은 없었던 장남은 집으로 돌아와 동생들에게 말했다. “우리 칠형제를 혼자 몸으로 힘들게 키워주신 어머니께서 매일 밤 강물을 맨발로 건너시는데 어머니를 도와드릴 방법이 없겠는가” 이후 형제들은 어머니 몰래 문천에 다리를 놓아드렸다. 어떤 이는 이 일을 두고 효도라고 하고, 어떤 이는 돌아가신 아버지에겐 불효가 된다고 했다. 이런 이유로 효불효교란 이름을 얻게 됐다는 이야기다. 일부 학자들은 효불효교를 일정교(춘양교로도 불림)의 다른 이름으로 본다. 하지만 조선 후기에 만들어진 지도첩인 ‘동여비고’(東輿備考)엔 일정교 조금 떨어진 곳에 효불효교가 따로 표기돼 있다. 일정교와는 별개로 효불효교라는 다리가 있었음을 생각해볼 수 있는 대목이다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/12/07 00:00 -

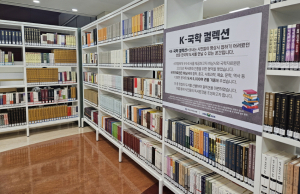

국학연구원, 20여 지자체에 왕성한 책 기증

국학연구원, 20여 지자체에 왕성한 책 기증우리나라 인문학 발간에 진력해온 국학연구원이 지방자치단체들과의 교류를 통해 한편으로는 국학연구원이 출판한 가치 있는 인문학 서적들을 기증하고 또 다른 한편으로는 지방자치단체와 인문학적 동반성장을 꾀하는 사업을 꾸준히 벌이고 있다. 국학과 관련한 책을 가장 많이 기획하고 발간해온 국학연구원이 책을 통한 인문학 나눔을 실현한 지자체는 지금까지 20여 곳. 서울 마포구와 양주시, 용인특례시, 여주시 등에 각종 도서들이 작게는 3000권에서 5000권까지 기증됐다. 지난 11월 말에는 하남시 미사신도시에 새로 생긴 ‘미사도서관’에 철학, 종교, 사회과학, 예술, 문학, 역사 등 다양한 분야의 책 5000권을 기증했다. 정찬용 원장은 “앞으로 책을 통해 교류한 지자체들과 함께 해당 지역의 가치 있는 인문학 사료들을 발굴하고 지역의 역량 있는 학자·연구가들과 함께 다양한 연구서를 만들어 지역 인문학을 발전시키고 싶다”며 책을 기증하는 이유를 설명했다. 한편 정찬용 원장은 지난 6월 1일 자 본지 ‘셔블&서울 경주사람들’ 란에 소개된 바 있으며, 당시 대한민국 문화의 본고장인 경주에 책방거리를 만든다면 국학연구원이 기꺼이 지원하겠다는 의사를 밝힌 바 있다. 최근 경주시가 복합문화도서관을 계획하는 등 도서문화와 관련한 새로운 계획을 세우고 있으니 경주시와 국학연구원이 긍정적으로 제휴를 고려해볼 만하다. 국학연구원은 지금까지 대한민국 인문학 발전이라는 기치를 걸고 회사의 역량을 집중, 일반 출판사들이 범접하지 못하는 깊이 있는 교양서와 상업적 가치보다는 역사적 가치가 있는 책을 위주로 지금까지 5300여종의 책을 출판했다.

박근영 기자 2023/12/07 00:00 -

청담동 갤러리에 꽃핀 경주 예술의 꽃

청담동 갤러리에 꽃핀 경주 예술의 꽃지난 1일부터 10일까지 청담동 갤러리 PICI에서 관심을 모으고 있는 초대전이 열리고 있다. ‘공간 접기’로 주목 받는 김정자 화백과 경주로 돌아와 버블을 소재로 다양한 작품을 만들어온 오동훈 작가, 역시 경주로 돌아와 소조와 회화를 넘나들며 다양한 장르의 작품 활동을 전개하는 이상수 작가가 그 주인공들이다. 이번 전시는 경주아트페어에 참석한 갤러리 PICI 강신덕 관장이 이들 3인의 작품에 매료돼 특별히 초대해 이뤄졌다. 강신덕 관장은 올해 들어 매월 지역의 주요 작가들을 초대해 전시회를 열어왔는데 12월에는 예술의 고향 경주 작가들을 초대해 전시회를 가지게 됐다며 의미를 부여했다. 김정자 화백, 파격적이고 적극적인 ‘내 마음의 공간여행’ 돋보여 이번 전시회에 김정자 화백은 이전과 다른 새로운 기법의 그림을 선보여 눈길을 끌었다. 공간접기를 보다 다각도로 시도해 그림이 주는 입체감을 높였고 감상의 포인트도 훨씬 다각도로 발전시켰다. 김정자 화백은 “‘내 마음의 공간 여행’이라는 주제 아래 꽃과 자연, 언덕과 하늘을 마음 가는 대로 배치하고 이전의 접는 것에 벗어나 구부리거나 접어서 튀어나오게 하는 등의 작법을 통해 대중들과 더 많이 소통하고 싶었다”고 설명했다. 김 화백은 “이번 전시회에 새 작품을 들고 나오기 위해 오래전부터 작품을 구상했는데 보름여 기간을 남겨놓고는 매일 밤 10시까지 작품에 매달렸고 마지막에는 새벽 3시까지 작업한 끝에 겨우 전시 시기에 맞출 수 있었다”고 회고하며 “새로운 작품을 그릴 때마다 열정을 쏟아붓는 시간이 행복하고 또 그런 열정을 통해 이다음 작품까지 머리에 떠오르는 특별한 경험을 한다”며 작가로서의 행복감을 드러냈다. 김정자 화백의 새로운 구상은 작품이 사람을 빨아들이듯 집중시키는 매력이 독보적이다. 공간접기가 다소 단순하고 소극적인 변화라면 공간여행은 파격적이고 적극적이다. 김정자 화백의 또 다른 용감한 도전이 돋보인다. 오동훈 작가, 버블 작품 역동성의 비결은 커넥터의 절묘한 선택 ‘버블 독’으로 자신을 각인해 온 오동훈 작가는 “대학시절부터 구상작업을 하며 지금까지 작품 활동을 하면서 작품 자체에 대해 몇 번의 변화가 있었다. 볼(버블) 작품은 그중 가장 아끼는 변화였고 앞으로도 오래 이끌어갈 작품 테마다”고 소개했다. 볼을 택한 것에 대해서는 “대학원 들어가면서 스틸 스테인레스를 만났고 용접하는 재미에 푹 빠지면서 흙을 이용한 작업을 잠시 내려놓고 스틸에 집중하게 되었다”고 전제한 후 “스테인레스를 만지다 보니 여러 가지 용접도 하게 되고 판 작업도 하면서 스틸의 특성을 파악하게 되었다. 처음부터 볼을 다뤘던 것은 아니지만 지루함을 이기기 위해 사람 형상이라든가 동물의 형상을 반추상적인 느낌으로 만들었다”며 배경을 설명했다. “제 작품에는 특정 동물이 됐든 사람이 됐든 기존 생명체의 모습들이 볼을 통해 둥글둥글하게 표현되었습니다. 이것은 나이가 들고 시간이 갈수록 뾰족하고 날카롭게 표현하기 보다 순화되고 부드럽고 둥근 느낌을 좋아하게 되었습니다. 중요한 것은 볼을 다루며 볼과 볼 사이의 연결 커넥터들인데 이 커넥터들의 활용을 통해 다양한 표현을 할 수 있었습니다” 오동훈 작가의 작품에서는 볼의 원만한 느낌과 달리 전체적으로 굉장한 역동성을 느낄 수 있다. 그게 바로 커넥터들의 절묘한 활용에서 얻은 역동성이라는 점에 새삼 놀라게 된다. 이상수 작가, 대척점 자유롭게 구사하는 의외의 선인장 작품 언어더(Another) 경주, 비사이드(Beside) 경주 등 전시를 통해 또 다른 경주의 매력을 그리는가 하면 조소와 회화를 자유롭게 넘나들며 관객에게 각각의 특별한 즐거움을 전해온 이상수 작가는 이번 전시회에서 자신의 대표적인 소재 중 하나인 ‘선인장’ 연작을 들고 왔다. “제가 길다란 품종의 선인장을 키웠는데 어느 날 이 선인장이 남자 성기처럼 보이는 거예요. 그 순간 선인장을 통해 많은 이야기를 할 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 미술 용어 중에 ‘세렌디피티(Serendidity)’, ‘뜻밖의 우연으로부터 얻은 좋은 작품’이라는 게 있는데 이런 경우였죠. 그 다음 이 선인장으로 어떤 모순점 있는 내용을 찾겠다는 생각에 가시와 대척점에 있는 요소들을 찾다 보니 의자, 풍선, 강아지 같은 작품들이 떠올랐습니다. 편안해야 할 의자에 가시가 박혀 있다면... 충격적이지요!!” 그러고 보니 이번 작품에도 풍선의 이미지와 강아지의 이미지가 다 보인다. 그런가 하면 한 작품에서는 선인장의 뽀족한 가시들을 뭉툭하게 표현한 점도 눈에 띈다. 똑 같은 선인장을 놓고 사실과 허구를 넘나드는 파격이 재미있다. 우리나라 미술의 정통을 배우고 서울에서 충분히 역량을 펼칠 법하지만 경주에 정착한지 올해로 10년째인 이상수 작가다. 그런 이 작가는 그 이전부터 하동 성박물관, 보문 테마파크 등에 적극적으로 관계하며 자연스럽게 경주에 정착했다. 이제는 고향에서 색다른 고향을 발견하고 작품으로 기록하는 작업의 즐거움에 흠씬 빠져 산다. 그가 그리는 계림 숲과 반월성, 월정교는 경주의 다양한 기록을 간직한 미술품으로 남을 것이다. 이미 3인 모두 자신들만의 특별한 개성으로 서울을 비롯한 여러 지역에서 이름을 알려온 만큼 청담동 갤러리에서 좀 더 깊이 있는 관객들을 만날 수 있을 것이라 여겨진다. 경주를 떠나 서울에서 배우고 활동하다 다시 경주로 돌아가 마음껏 미술혼을 불태우는 작가들이기에 함께 손잡고 온 서울 나들이가 더 각별하다.

박근영 기자 2023/12/07 00:00 -

젊고 트렌디한 비건 레스토랑 - ‘YELLA’

젊고 트렌디한 비건 레스토랑 - ‘YELLA’건강하고 맛있는 비건 음식 신골든 창업특구 조성사업 시즌2에 참여해 비건 레스토랑 ‘YELLA(옐라)’를 오픈한 김민재 대표는 본보 1605호에 소개된 비건 빵집 ‘Smells like Bread(노랑빵집)’의 대표이기도 했다. 이제는 경주의 중심상권에서 자신만의 비건 음식을 만드는 레스토랑을 창업하며, 그만의 그림을 하나씩 그려나가고 있다. 김민재 씨의 비건 음식에 대한 철학은 변함없었다. 비건 음식이 약간은 심심하고, 밋밋하고, 뭔가 부족한 느낌이라는 인식이 강하지만 민재 씨는 비건 재료만을 고집하면서도 맛있는, 그리고 조금 더 자극적인 맛을 추구하고 있다. 옐라는 젊은 세대를 주 고객층으로 목표하고 있기 때문이라고 설명했다. “예전부터 비건 음식은 무조건 맛있어야 한다는 생각을 하고 있었습니다. 노랑빵집에서 빵을 만들때도 그랬고 앞으로 계획에 있어 비건을 포함한 클린푸드 등에도 이 생각은 계속 유지할 것입니다. 특히 옐라는 젊은 층을 주 고객으로 하기에 그들의 입맛에 맞게 조금 더 자극적인 맛을 강조했습니다. 자극적이라 해서 비건 재료가 아니거나 몸에 나쁜 것이 아닌 토마토 등과 같은 천연 재료를 활용해 약간은 밋밋할 수 있는 음식에 새콤하거나 매콤한 맛을 더한 것이죠” 눈에 띄는 트렌디한 인테리어 옐라의 외관과 내부의 각종 기구들을 비롯한 인테리어는 모두 김민재 씨가 직접 디자인하거나 결정했다. 특히 제빵 경험은 있지만 실제로 창업은 처음이기에 배관 공사부터 모든 인테리어 공사 과정을 지켜보며 경험했다. 덕분에 경주 시내에서는 찾아보기 힘든 젊고 트렌디한 감성의 레스토랑이 자리잡게 됐다. 왠지 힙한 느낌의 간판과 외부 모습부터 황리단길에서나 볼 수 있는 내부 인테리어, 소품들까지 젊음의 냄새가 물씬 풍긴다. “노랑빵집은 어머니께서 가게를 오픈하고 제가 함께 일을 했었죠. 하지만 옐라에는 제 계획, 생각, 감성 등을 담았습니다. 이렇게 인테리어를 완성하기까지 정말 바빴고 스트레스도 많이 받았지만 막상 문을 열고 보니 뿌듯함도 느껴집니다” 창업의 하나부터 열까지 경험을 해야 한다는 김민재 씨는 잠을 줄여가며 창업 준비를 진행했고 자신만의 감성이 묻어난 옐라를 오픈시켰다. 보다 완벽하고 편한 채식 레스토랑 김민재 씨는 ‘옐라’가 고객들에게 편하고 완벽한 채식 레스토랑으로 기억되길 희망하고 있다. 이를 위해 그는 옐라의 모든 식재료, 온전히 비건 재료만을 고집하고 있다. 특히 옐라 음식에 나오는 신선한 채소는 경주지역에서 생산되는 것으로 지역과 상생하려는 의도도 포함돼 있다고. “옐라의 대표 메뉴로는 비건타코 랩, 비건 커리, 비건 샐러드 볼이 있습니다. 비건타코 랩은 새송이 버섯과 병아리콩으로 만든 버섯치킨, 감자·병아리콩·옥수수·완두콩을 갈아 만든 베지볼을 채소와 타코에 랩처럼 싸먹는 음식입니다. 비건커리는 비건 재료로 만든 커리로 토마토를 첨가해 자극적인 새콤한 맛을 첨가했습니다. 마지막 비건 샐러드 볼은 콩불고기와 현미밥, 채소로 이뤄져있는데 현미밥의 경우 정말 많은 정성을 쏟았습니다. 옐라의 모든 채소들은 경주에서 생산되는 것들로 로컬 재료인 만큼 신선하고 건강하다고 할 수 있습니다. 식재료도 비건인지를 꼼꼼히 확인 후 사용합니다. 옐라는 고객들에게 완벽한 채식 레스토랑으로 남고 싶기 때문이죠” 창업, 잘하고 원하는 것 해야 과거 서비스업을 비롯해 여러 일에 종사했었던 김민재 씨는 일을 하면서도 무엇인가 갈증을 느꼈다고 한다. 그러다 음식을 할 때 재미를 느끼고 다른 것에 비해 잘한다는 생각이 들어 음식 만드는 일을 시작했다고. “창업을 하려면 재미있고 잘하고, 원하는 것을 해야 한다고 생각합니다. 이런 것을 찾기 위해서는 다양한 경험을 해야 하죠. 예전에 이일 저일 많이 했지만 무언가 부족하고 아쉬움이 많았습니다. 음식을 할 때 비로소 갈증이 해소되는 걸 느꼈고 만족감이 생겨 레스토랑을 창업하게 됐죠. 만약 창업을 준비한다면 유행이나 이익만을 생각하기 보단 진정 자신이 원하는 것이 무엇인지 깊게 고민을 해봤으면 좋겠습니다. 그리고 창업을 하게 되면 죽을 각오로 임하는 것도 필요합니다. 창업은 본인이 더 움직이고 더 노력하는 것에 따라 결과가 달라지기 때문이죠”

엄태권 기자 2023/12/07 00:00 -

![[전인식 시인의 경주인문학산책] 상서장(上書莊)에서 읽는 최치원의 詩](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1701329972_thumb_3000.jpg) [전인식 시인의 경주인문학산책] 상서장(上書莊)에서 읽는 최치원의 詩

[전인식 시인의 경주인문학산책] 상서장(上書莊)에서 읽는 최치원의 詩최치원의 명성에 비해 경주에는 최치원 흔적이 그리 많지 않다. 상서장과 독서당, 숭복사비, 서악서원 등 몇 곳이 있긴 하지만, 어딘가 모르게 좀 부족하다는 느낌이 든다. 삼국사기 기록에 의하면 고운 최치원(崔致遠, 857년~908년?)이 태어난 곳은 경주 사량부이다. 현재 기준으로 보면 황룡사지 남쪽과 미탄사지 북쪽 사이쯤 된다. 동궁과 월지, 반월성 그리고 상서장, 독서당과의 거리도 아주 가깝다. 최치원이 12세에 당나라로 조기 유학길을 오를 때까지 여기서 살았다고 볼 수 있다. 그의 아버지는 열 두살 아들에게 ‘10년 안에 과거급제를 못하면 부자의 연을 끊겠다’며 열심히 공부하라 당부하며 써 준 글이 인백기천(人百己千)이다. ‘남이 백을 하면 나는 천을 노력해야 한다’는 뜻이다. 이 말을 상서장에 온 아이들에게 들려줄 수 없을까? 상서장 경주 남산이 시내 쪽으로 가장 가까이 내려온 곳에 위치하고 있는 상서장은 고속도로 진입로와 접하고 있어 찾기도 쉽다. 최치원(崔致遠)이 글을 올린 집이라는 뜻으로 상서장(上書莊)이라 부른다. 어지러운 나라를 바로잡기 위해 진성여왕에게 「시무십조(時務十條)」를 지어 올렸다는 애국충절의 상징성이 강한 곳이다. 후대에 와서 고려 현종은 최치원의 학문과 성품을 높이 평가하여 ‘문창후(文昌侯)’라는 시호를 내렸다. 이곳에는 상서장, 추모문, 영정각과 조선 고종 때 세워진 ‘문창후 최선생 유허비’가 있다. 바로 옆 그리 높지 않은 곳에 고운대라는 바위가 있다. 여기 앉아 안타까운 눈빛으로 서라벌 왕궁을 내려다보는 최치원을 생각해본다. 상서장으로 오르는 계단 우측에는 최치원의 시 「범해(泛海)」가 새겨진 시비가 있으며 뒷면에는 ‘한중 우호 관계를 돈독히 하기 위해서 건립했다’는 취지가 새겨져 있다. 泛海 (범해)- 시 한 편의 우주 시 「범해(泛海)」는 최치원의 학문적 깊이와 문장력을 확인할 수 있는 최고의 시가 아닐까 하는 생각이 든다. 掛席浮滄海 (괘석부창해) 돛 달아 푸른 바다에 배 띄우니 長風萬里通 (장풍만리통) 긴 바람 만리에 통하고 있네 乘槎思漢使 (승사사한사) 뗏목타고 떠난 한나라 사신 생각나고 採藥憶秦童 (채약억진동) 약초 캐는 진나라 아이 기억나네 日月無何外 (일월무하외) 해와 달은 허공밖에 있겠지만 乾坤太極中 (건곤태극중) 하늘과 땅은 태극의 안에 있네 蓬萊看咫尺 (봉래간지척) 봉래산이 가까이에 보이니 吾且訪仙翁 (오차방선옹) 나도 이제 신선을 찾으려 하네 -「범해(泛海)」 전문 『고운집 』 제1권에 나오는 오언율시인 이 시는 한글로 풀이하는 사람에 따라 참 다양하다. 전체적 내용이야 비슷하지만 풀이하는 사람에 따라 읽는 느낌과 맛은 사뭇 다르다. 한문이나 한시를 자주 접하지 못하는 요즘 사람에게는 주석이 필요하다는 생각이 든다. 오지랖인 줄 알면서도 조금이라도 도움이 될까 해서 시 해설에 살을 보태어 봤다. 왜냐하면 인용된 문장의 시대적 배경과 인물 그리고 사건을 알면 쉽고 재미있게 읽어지기 때문이다. 1행과 2행의 長風萬里通(장풍만리통)은 이백의 시 「돛 달고 강에서 달을 기다리니」에서 가져와 응용했다. 3행의 한나라 사신은 장건(張騫)이다. 한무제(漢武帝)가 황하의 근원을 찾으라고 명하니, 장건이 뗏목을 타고 떠났던 일을 떠올렸다. 장건은 동서문화 교류의 선구자이자 외교관, 여행가로 극적인 삶을 산 인물이다. 4행의 진나라 아이들은 진시황의 명으로 불로초를 찾기 위해 서복과 함께 떠난 천여 명의 아이들을 말하며 서복과 관련된 이야기는 제주도 서귀포와 일본에도 전해지고 있다. 5행의 무하(無何)는 『장자』에 <응제왕>편에 무하유지향(無何有之鄕)에서 인용하였는데 아무것도 없는 고을이란 신선들이 사는 이상향을 말한다. 6행은 왠지 우리나라 태극기가 떠오르고 주역으로 풀이가 요구되는 문장이기도 하다. 7행 봉래산은 중국 전설 속의 산으로 선인(仙人)들이 살고 불사의 영약이 있다는 삼신산(三神山) 중의 하나이다. 8행은 최치원의 신선 사상과도 연결된다. 최치원이 어느 시기에 어떻게 썼는가에 대해서는 명확히 밝혀진 바가 없다. 시는 귀국, 귀향을 모티브로 하고 있지만, 신라로 돌아온 직후 또는 은거 시기에 쓴 것으로 학자들은 추정하고 있다. 여하간 「범해(泛海)」는 최치원이 우리나라 최고의 문장가임을 증명시켜 주는 시이다. 최치원의 시를 좋아하는 중국의 시진핑 주석 중국의 시진핑은 최치원을 좋아한다. 국제 행사에서 두 번이나 최치원을 불러내었다. 2013년 6월 시진핑(習近平) 중국 주석이 중국을 방문한 박근혜 전 대통령과 정상회담 때 “쾌석부창해 장풍만리통(掛席浮滄海 長風萬里通). 푸른 바다에 배를 띄우니 긴 바람이 만리를 통한다.” 최치원의 시 ‘범해(泛海)’의 첫 구절을 첫마디로 언급했다. 한중 우호 관계 지속과 더 친밀하기를 바라는 마음에서 최치원의 시구절을 인용했다. 그리고 ‘2015 중국 방문의 해’ 서울개막식 행사에 보낸 축하 메시지에서 최치원의 「호중별천(壺中別天)」을 또 인용했다. ‘동쪽 나라의 화개동은 호리병 속의 별천지(東國花開洞 壺中別有天)’라는 시구를 직접 소개하며 “한국의 시인 최치원이 한반도의 아름다움을 이렇게 칭송했다. 한국 사람은 중국 문화를 깊이 이해하고 중국 사람도 한국 문화의 독특한 매력을 좋아한다. 양국이 인문적 교류를 확대하는데 튼튼한 기초가 되고 있다”고 했다. 시 주석이 두 번에 걸쳐 고운 최치원의 시를 언급한 것은 한중 양국 간 역사에서 문화 교류의 상징적 인물이 바로 최치원이기 때문이었다. 이 무렵만 해도 대 중국 관계가 호의적이었지만 지금은 그렇지 않은 것 같다. 국제관계와 정세라는 것이 정권의 이해득실에 따라 수시로 달라지기도 한다. 한때는 일본 관광객이 많았다가 중국 관광객이 많았다가 하는 것을 관광 도시 경주에서도 충분히 느낄 수 있는 일이다. 21세기의 최치원 상서장에서 올린 최치원의 상소문은 허약한 신라 말기의 왕실은 받아들이지 못했지만, 그의 「시무십조」는 훗날 고려시대 최승로의 시무 28조에 지대한 영향을 주었고, 고려의 통치 이념의 근간이 되었다. 어쩌면 최치원의 흔적을 찾는 일은 어리석은 일인지도 모른다. 유형적인 유물이나 유적보다 그는 문장으로, 학문으로, 철학으로 세상에 나타난 사람이기 때문이다. 고려와 조선의 유학자들은 공자를 모신 사당에 최치원을 배향하려 영정을 만들고 서당을 건립했다. 유교 중심의 세상이 아닌 오늘날, 많은 변화를 거듭하지만, 지자체마다 최치원을 숭모하는 행사가 열리고 있다. 그 옛날 최치원의 발길이 닿았거나 머물렀던 곳곳마다 고운 선생의 흔적을 기념하고 있다. 기념관이나 문학관을 건립하고 문학제, 음악회, 포럼 등을 개최하며 다양한 행사들을 경쟁적으로 펼치고 있다. 긍정적이고 좋은 문화 현상인 반면에 이곳이나 저곳이나 특색 없음이 우려된다. 최치원의 숭고한 문학정신이 최우선 했으면 좋겠다. 그리하여 글로벌 시대에 맞는 21세기형 수만 명의 최치원이 세계 곳곳에서 활동하기를 바란다. 고운 선생의 시 한 편이 마른 논에 물들어가듯 가슴으로 스며든다면 더 이상도 더 이하도 없겠다. 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

경주신문 기자 2023/11/30 00:00 -

2023서울콘, 50국, 3000팀 30억 구독자와 함께

2023서울콘, 50국, 3000팀 30억 구독자와 함께서울에서 열리는 인플루언서 박람회 ‘2023 서울콘(SeoulCon)’에 6대륙, 50여 개국 3000여팀의 인플루언서가 내달 서울을 찾을 것으로 알려진 가운데 12월 30일부터 24년 1월 1일까지 3일간 열릴 글로벌 인플루언서들을 위한 특별 프로그램이 공개됐다. 이에 따르면 이번 박람회는 그간 K-콘텐츠로 알려진 오징어 게임, 피지컬 100, 솔로 지옥 등에서 활약한 한국 출연진들과 글로벌 인플루언서들이 콘텐츠 속 게임들을 재현하며 또 다른 재미를 선사할 예정이다. 서울경제진흥원 주최로 열리는 이번 박람회는 3000여인플루언서들의 팔로워가 무려 30억명에 이를 것으로 추산되는 가운데, 이들이 참가할 주 무대는 동대문디자인플라자(DDP) 내 아트홀, 어울림 광장, 디자인 랩 등이다. 이들은 31일 DDP·보신각·광화문광장에 모여 총 30억 명에 이르는 구독자들과 ‘카운트타운 축제’를 연 후 도심에서 12월 15일부터 2024년 1월 21일까지 38일간 열리는 ‘서울윈터페스타 2023’을 즐길 예정이다. ‘2023 서울콘’은 일상, 뷰티, 패션 등을 주제로 서울의 매력을 전 세계에 알리고 경제적 부가가치 창출을 위해 개최되는 ‘세계 최초의 인플루언서 박람회’로 이 기간 동안 뷰티·패션·일상 등 서울의 최신 라이프 스타일을 입체적으로 보여주기 위해 20여 가지 프로그램이 진행된다. 특히 31일 ‘2024 서울콘 미디어 트레일러’를 통해 △피지컬 100 출연진 vs 글로벌 인플루언서가 ‘오징어게임’ 대결을 펼치는가 하면 솔로 지옥 출연진들은 연애 상담 및 토크쇼도 진행한다. 또 △스트릿 패션 및 스니커즈 전시 △한류스타 및 글로벌 인플루언서 어워즈(Awards) △관객과 함께하는 K-POP 랜덤플레이 댄스 △국내 최정상 e-스포츠 구단 팬미팅 등 DDP 전역에서 다채로운 프로그램도 진행할 예정이다. ‘서울콘’은 최근 대중에게 가장 큰 영향을 미치고 있는 ‘인플루언서’에 초점을 둔 최초의 박람회로, 서울의 콘텐츠·문화를 전 세계에 알리는 한편 문화적 인지도를 기반으로 ‘경제효과’를 창출하는 선순환을 통해 경제 활성화 및 경쟁력을 견인해 나갈 것으로 기대된다.

박근영 기자 2023/11/30 00:00 -

현대판 경주최부자들, 한주식 회장과 3268명 아너소사이어티

현대판 경주최부자들, 한주식 회장과 3268명 아너소사이어티경주최부자가 가치있게 조명되는 이유는 매우 많지만 그중에서 가장 중요한 것은 나눔과 상생정신이 대를 이어 꿋꿋하게 전해졌다는 사실일 것이다. 경주최부자의 정신적 지주인 최진립 장군으로부터 따져도 12대, 실제로 부를 이룬 최국선 공으로부터 따지면 10대를 이어오며 나눔을 실천해 옴으로써 모름지기 대한민국 나눔문화의 정수를 이루었다고 할 수 있다. 그런데 이 경주최부자 정신을 전면에 내세워 현대의 나눔문화를 이끄는 곳이 있어 눈길을 끈다. 그곳이 바로 서울특별시 중구 세종로(정동)에 자리잡은 사회복지공동모금회 사랑의 열매(회장 김병준)다. 아너소사이어티 라운지에 동창회 연 한주식 회장 ‘친근한 동문들에게 나눔 정신 알리기 위해!’ 놀라운 것은 이 사랑의 열매 총본부인 중앙회 1층 로비에 경주최부자댁 사랑채가 재현되어 있다는 사실이다. 경주최부자댁 사랑채에 걸린 둔차(鈍次), 대우(大愚), 용암우택 등의 현판 글씨까지 뚜렷하게 나와 있다. 사랑의 열매가 우리나라 나눔문화의 저변을 관통하는 정신으로 경주최부자의 정신을 모토로 두고 있음을 알 수 있는 장면이다. 이 사랑의 열매 2층 아너소사이어티 라운지에서 지난 24일 특별한 행사가 열렸다. 경주 사방초 서울 동창회 모임이 열린 것이다. 아너소사이어티 라운지는 말 그대로 아너소사이어티 회원(1억 이상 고액 기부자들)에 한해 공개되는 특별한 곳인데 경주 사방초 동창회가 열린 것에는 또 다른 특별한 사연이 있다. 이날 행사는 사랑의 열매 중요 후원자인 지산그룹 한주식 회장의 부탁으로 열린 행사였다. 한주식 회장은 사랑의 열매 940호 아너소사이어티이며 가족인 공봉애 여사, 아들인 한재승 씨, 딸인 한재현 씨 등 가족 모두가 아너소사이어티 회원으로 등재된 ‘경기도 1호 가족 아너소사이어티’다. 특히 한 회장은 지난 5월에는 경기 사랑의열매에 10억원을 기부, 15번째 ‘한국형기부자맞춤기금’ 가입자가 되는 등 지금까지 사랑의 열매에만 20억원 넘는 기부를 한 최대의 후원자로 알려져 있다. 한주식 회장은 자신이 오랜 기간 교유해 온 가장 친근하고 편안한 고향 동문들에게 나눔 정신과 상생 문화를 전하고 싶다는 뜻에서 이번 행사를 기획했다. 사방초 동창들은 아너소사이어티 라운지에서 아너소사이어티에 대한 소개와 의미를 들은 후 나눔과 관련한 한주식 회장의 인사말을 들은 후 실제 행사는 근처 참치집으로 옮겨 진행했다. 한주식 회장은 이날 행사 전부터 로비에 마련된 경주최부자 댁 사랑채를 언급하며 사랑의 열매가 경주최부자댁 정신을 모토로 삼은 것은 매우 적절한 조치라며 의미를 부여했다. 한주식 회장은 그 자신이 어릴 때부터 경주최부자댁의 나눔정신을 자주 들어 알게 모르게 자신의 나눔 정신에 큰 영향을 받은 것으로 회고한 바 있으며, 2020년 7월에는 가족들과 집안사람 20여명을 이끌고 경주최부자댁을 방문해 최부자 정신을 기린 바 있다. 이날 동창회에서 한주식 회장은 “나는 종교가 없어 천국 가는 것을 믿지 않는다. 대신 살아서 천국을 만들고 싶은데 그 방법이 나눔이다”며 자신의 나눔철학을 강조한 후 “내가 부자로 성공한 이유가 평소에 어렵고 힘든 사람들을 꾸준히 도운 것이 돌고 돌아 결국 나에게 돌아온 덕분이었다”며 부를 이룬 이유를 설명했다. 한주식 회장은 ‘나눔이나 후원은 어떤 목적이나 일이 있어 하는 것이 아니고 평소에 꾸준히 해나가는 것’이라 강조해 동문들의 열렬한 박수와 환호를 받았다. 한편 이런 한주식 회장의 뜻을 알고 흔쾌히 아너소사이어티 라운지를 열어 준 또 한 명의 경주 사람이 그 자리에 있었다. 바로 이 사랑의 열매 실무를 총괄하는 경주 출신의 황인식 사무총장이다. 황인식 사무총장은 “평소 경주 선배님이신 한주식 회장의 나눔 정신을 깊이 흠모해 그 정신을 함께 키워나가고 싶던 중 마침 ‘아너소사이어티 라운지에서 동창회를 하면 또 다른 아너소사이어티가 탄생할 것이다’는 한주식 회장님의 말씀을 듣고 기꺼이 라운지를 열었다”며 이번 행사의 의미에 각별한 의미를 부여했다. 또 한주식 회장과 오랜 친분을 나누어 온 사랑의 열매 ‘김병준 회장’의 각별한 배려도 전달하며 이날 행사가 소중한 인연의 결과임을 강조했다. 경주출신 복지 전문가 황인식 사무총장, 사랑의 열매 총괄하며 공직자로 보람 느껴 황인식 사무총장은 경주 내남면 출신으로 워싱턴대 대학원 사회복지과, 연세대 대학원 사회복지학 박사로 1998년 공직을 시작해 서울 서초구 생활복지국장, 서울시 장애인복지과장을 거친 복지 전문가로 서울시 기획조정실 경영기획관, 행정국장과 대변인 등 요직을 두루 거쳤다. 지난 2022년 10월부터 사랑의 열매 사무총장으로 활동한 황 사무총장은 복지와 관련해 깊이 있는 공부를 한 자신이 사랑의 열매에 근무하며 나눔정신을 실천하는 뜻있는 사람들을 만나고 우리 사회에 올바른 나눔문화를 이끄는 것이 매우 큰 보람이라 소개했다. 이날 사방초 동문들은 라운지에 빼곡이 표시된 아너소사이어티 이름들을 살펴보면서 ‘나도 아너소사이어티가 되고 싶다’는 소망을 조심스럽게 표현했다. 아너소사이어티 명단은 현재 3268번까지 등록되어 있었다. 1998년 이후 1억원 이상 고액 기부자가 3268명이나 된다는 말이다. 사방초 동문들은 특히 아너소사이어티 명판 가운데 돋아난 ‘사랑의 열매’ 엠블럼을 어루만지면 그 사람도 아너소사이어티가 된다는 사무국 직원의 말을 듣고는 앞다투어 엠블럼을 어루만지며 웃음꽃을 피우기도 했다. 건물에 들어서면서부터 경주최부자의 정신을 만나 현대판 경주최부자로 꾸준히 입지를 쌓아가는 한주식 회장과 함께 3268명, 우리시대 나눔을 실천한 또 다른 경주최부자들의 이름에 둘러싸인 사방초 동문들은 이 행사에 참여하는 자체로 나눔에 대한 마음을 쌓아가는 분위기였다. 이런 뜻 깊은 동창회가 전국 초중고 동창회를 통털어 처음으로 사방초등학교에서 시작된 것은 경주최부자 정신을 제대로 이해하고 실천하는 한주식 회장과 황인식 사무총장이란 특별한 경주 사람이 랑데부한 결과임은 말할 필요도 없다. 한편 ‘사랑의 열매’는 우리나라 나눔문화의 중대한 한 축이다. 사회복지공동모금회는 1998년 설립된 이후 전문적인 모금 및 배분을 통해 나눔문화를 선도하는 대표적인 민간복지기관으로 나눔에 관한 다양한 사회 문제에 대응하고 선도하는 역할을 하고 있다. 그러나 ‘사랑의 열매’ 자체는 1970년 초부터 수재의연금과 불우이웃돕기 성금을 모금할 때 보건복지부 산하 ‘이웃돕기추진운동본부’에서 사용해 왔다. 사랑의 열매 형태는 우리나라 야산에 자생하고 있는 산열매를 형상화 한 것이었지만 2003년 2월 산림청에서 ‘백당나무’를 이달의 나무로 선정하며 사랑의 열매와 닮은 점을 착안해 본격 사용된 것으로 알려져 있다. 사랑의 나무에 달린 세 개의 열매는 나와 가족, 이웃을 각각 상징하며 나와 가족을 사랑하는 마음으로 이웃을 사랑하자는 의미를 담고 있다. 사회벽지공동모금회 ‘사랑의 열매’는 정동의 중앙회를 중심으로 서울특별시와 부산광역시를 비롯한 광역시, 경기도를 비롯한 각 도, 세종시 등 모두 17개 지부를 두고 운영되며 ‘착한 나눔’을 기초로 한 기부문화를 이끄는 것을 핵심으로 우리 사회의 다양한 분야에 걸친 나눔 관련 지원 사업, 착한 가게 운영 등 지속가능한 나눔 정착사업 등을 벌이고 있다. 한편 3268명의 아너소사이어티 중 경주는 모두 20명으로 경북에서 가장 많은 것으로 알려져 있다. 지도자들의 높은 도덕적 책무를 강조한 신라와 12대의 대를 이어 나눔을 실천해 온 경주최부자 정신이 면면히 깃든 경주이기 때문일 것이다. 어찌 우연이라 할 수 있겠는가!!

박근영 기자 2023/11/30 00:00 -

![모든 세대를 아우르는 떡집 [여기어떡]](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1701327701_thumb_3000.jpg) 모든 세대를 아우르는 떡집 [여기어떡]

모든 세대를 아우르는 떡집 [여기어떡]지난 22일 ‘경주시 신골든 창업특구 조성사업 시즌2’에 참여한 청년 창업팀들이 문을 열었다. 시즌2에 참가한 팀은 총 5개팀. 일본식 철판요리 ‘까네’, 비건 레스토랑 ‘옐라’, 도자기 및 차 체험 공방인 ‘어렁목 1250’, 지역 농산물을 활용한 퓨전 떡집 ‘여기어떡’, 업사이클링을 활용하는 ‘업사이클링 플럽’이다. 경주시와 한수원, 경주시청년센터가 함께 힘을 모아 진행하고 있는 신골든 창업특구 조성사업은 청년특구 내 지역민과 관광객 유입을 통해 지역 활성화를 꾀하고 있다. 또한 청년 창업팀들을 육성해 젊고 유능한 청년 기업으로 성장시켜 일자리 창출 효과도 목표로 하고 있다. 본보에서는 신골든 창업특구 조성사업 시즌2에 참여한 5개 청년 창업팀들을 차례로 소개하고자 한다. 다양한 떡을 만나다, ‘여기어떡’ 경북 경주시 원효로 129-1 1층에 깔끔한 모습으로 문을 연 ‘여기어떡’. 여기어떡에서는 일반 떡집에서 쉽게 접할 수 없는 독특한 떡을 만날 수 있다. 여기어떡의 대표 메뉴라 할 수 있는 찰떡을 오븐에 구운 10가지의 ‘구움찰떡’, 일반적으로 많이 찾는 떡인 설기류 15가지, 과자류 15가지, 정과류 5가지. 여기어떡을 창업한 청년 대표 김다운 씨는 수십 가지나 되는 메뉴를 직접 만들고 있다. 종류가 많다는 것은 그만큼 손이 많이 갈 수 밖에 없고, 재료에 소모되는 비용도 상대적으로 많지만 김다운 씨는 앞으로 더 많은 제품을 개발하고자 준비하고 있다. 모든 세대의 입맛을 사로잡기 위해 다양한 종류를 준비하고 있다는 것. “연령대 별로 입맛은 정말 다릅니다. 여기어떡은 모든 세대 입맛에 맞는 떡을 만드는 것을 목표로 하고 있기에 종류가 정말 많습니다. 손도 많이 가고 재료비도 예상보다 많이 들지만 창업을 준비하면서 생각했던 다양한 떡 판매를 위해 힘든 부분을 감수하고 있죠. 물론 모든 종류의 떡들을 매일매일 만들지는 못하지만 최대한 다양한 종류의 떡을 상시 판매하고자 합니다” 여기어떡의 대표작, ‘구움찰떡’ 여기어떡은 퓨전 떡집이라고 할 수 있다. 대표 제품인 구움찰떡은 쌀을 주재료로 하지만 빵을 만드는 것처럼 오븐에 굽는다. 단호박, 흑임자처럼 일반 찰떡에 들어가는 재료도 있지만 초코, 쿠키 등 보통 떡에서는 찾아보기 힘든 종류도 구움찰떡에서는 맛볼 수 있다. 특히 오븐에 구웠기에 겉은 바삭하면서 속은 찰떡 고유의 쫄깃함을 느낄 수 있고, 밀가루를 피하고자 하는 사람들에게는 최고의 간식인 것. “구움찰떡을 드셔본 분들은 분명 떡인데 특이하면서도 맛이 다양해서 좋다는 평가를 하십니다. 입맛대로 골라서 드실 수 있기 때문이죠. 최근 밀가루를 꺼려하시는 분들이 증가하고 있는데 쌀로 만들었기에 부담 없이 즐길 수 있다고 말씀들을 하시기도 합니다. 또한 구움찰떡은 여름철에도 상온에서 3일간 보관이 가능한 장점도 가지고 있죠” 구움찰떡 외에도 설기의 경우 김다운 씨가 직접 만든 잼을 넣고 있어 진한 맛을 느낄 수 있다. 무엇보다 여기어떡의 주재료인 쌀은 경주 이사금쌀을 사용하고 있으며, 나머지 재료도 가능한 지역 내에서 구입을 하고 있다고 강조하기도 했다. 창업자 네트워크로 도움 받기도 신골든 창업특구 조성사업에 선정돼 문을 연 여기어떡. 첫 창업인 만큼 걱정이 많기도 했던 김다운 씨는 경주시청년센터와 기존의 청년 창업자들에게 많은 조언과 도움을 받았다고 전했다. 인테리어와 가게 운영에 대한 경험을 들을 수 있었기에 걱정을 조금이나마 덜 수 있었다고. “구움찰떡의 경우에 상시판매를 하는 곳은 전국에 거의 없습니다. 그래서 어떤 방식으로 만들고 판매해야 하는지에 대한 고민은 아직도 이어지고 있죠. 그나마 가게 인테리어나 운영에 대해서는 경주시청년센터와 센터에 구축된 창업자들을 통해 조언을 들을 수 있었기에 창업에 성공한 것 같습니다. 기존 창업자들의 경험을 듣고 정보를 공유하는 등 소통의 장은 첫 창업인 저에게 정말 큰 도움이었기 때문입니다” 떡 생산 공장을 위한 첫걸음 김다운 씨는 여기어떡이 사람들에게 인정을 받고 성장한다면 차후 공장을 만들어 일자리 창출에도 기여하고 싶다고 한다. 물론 이제 막 첫걸음을 딛긴 했지만 열심히 해서 지역에도 긍정적인 역할을 하고 싶다는 것. “여기어떡도 재정지원을 받아 창업을 한 곳입니다. 쉽게 생각하고 창업을 한 것은 아니지만 예산을 지원 받은 만큼 더욱 열심히 노력해 이곳을 크게 성장시키고 싶습니다. 지금은 꿈이긴 하지만 나중에 떡 공장을 만들어 지역 청년들을 고용하는 등 지역의 도움을 받았기에 지역에서 좋은 역할을 하고 싶습니다. 많은 관심과 응원을 부탁드릴께요”

엄태권 기자 2023/11/30 00:00 -

마애탑·사면불·약사여래입상… 금강산의 대표 유적들

마애탑·사면불·약사여래입상… 금강산의 대표 유적들금강산엔 이차돈과 관련되진 않았지만 눈여겨볼만한 유적이 다수 있다. 백률사와 가는 길에 만나게 되는 ‘경주 굴불사지 석조사면불상’(보물 제121호), 100년 전까지 백률사 대웅전에 있었던 ‘경주 백률사 금동약사여래입상’(국보 제28호), 백률사 대웅전 맞은편 바위벽에 새겨진 마애탑 등이 대표적이다. 백률사엔 약사여래입상 신묘한 이야기가 백률사는 ‘이차돈순교비’가 있었다는 사실 여부를 떠나 신라 불교사에서 상당한 의미를 지닌 사찰이다. 불국사, 분황사, 기림사와 함께 경주 지역에서 신라 이후 지금까지 법맥을 이어온 4대 사찰로 꼽힌다. 백률사는 금강산 정상 남서쪽으로 해발 125m 지점에 있다. 정확한 창건 연대는 알 수 없지만, 아무리 늦어도 신라 제31대 신문왕(재위 681~692) 대 이전 창건됐을 것으로 추정된다. 백률사의 옛 모습은 알 수 없으나, 지금은 대웅전과 요사채만 남은 소박한 모습을 하고 있다. 백률사는 고려 말 왜구들의 침입으로 큰 피해를 입었다고 한다. 이후 고려 무신 윤승순(尹承順, ?~1392)이 계림부윤으로 있을 때 당시 주지였던 견해(見海)와 함께 1377부터 1378년까지 2년에 걸쳐 수리했다. 지금 남아 있는 대웅전은 조선 선조 대에 수리한 것이라고 한다. 현재 백률사 마당엔 옛 건물에 쓰였던 것으로 추정되는 초석과 석등의 옥개석 등이 남아 있다. 백률사 대웅전엔 100년 전만 하더라도 국보 제28호 ‘경주 백률사 금동약사여래입상’이 있었다. 국보 제26호 ‘경주 불국사 금동비로자나불좌상’, 국보 제27호 ‘경주 불국사 금동아미타여래좌상’과 함께 ‘통일신라 3대 금동불상’으로 불린다. 불국사의 두 불상은 좌상인데 반해 백률사 불상은 높이 1.77m 크기의 등신대 입상이다. 1930년 문화재 보호를 위해 조선총독부박물관 경주분관(국립경주박물관 전신)으로 옮겨졌다고 한다. ‘삼국유사’에는 백률사 관음상의 영험과 관련된 이야기를 전한다. 신라 제32대 효소왕(孝昭王, 재위 692~702) 원년의 일이다. 692년 효소왕이 부례랑을 국선으로 임명했다. 그런데 다음 해 3월 부례랑이 말갈족에게 잡혀가고 엎친 데 덮친 격으로 천존고에 넣어둔 나라의 보물 만파식적과 거문고가 없어졌다. 나라가 발칵 뒤집혔다. 왕이 1년 세금을 현상금으로 내걸었다. 부례랑의 부모는 아들 걱정에 백률사 관음상 앞에서 여러 날 정성을 다해 기도했다. 부례랑이 불상 뒤에 와있었다. 만파식적과 가야금은 향을 피우는 탁자 위에 놓여 있었다. 부례랑은 탈출과정에서 스님의 도움을 받아 만파식적을 타고 바다를 건넜는데, 와 보니 백률사였다는 이야기다. 대웅전 맞은편 바위벽에 새겨진 마애탑도 눈길을 끈다. 대웅전 앞에 탑을 건립할 자리가 협소해 이곳에 마애탑을 새겼다고 전해진다. 이 마애탑은 전체 높이 3.15m, 기단부(받침돌) 폭 1m40㎝의 삼층탑으로, 얕은 부조 형식으로 제작됐다. 보물 제201호 ‘경주 남산 탑곡 마애불상군’ 바위에 새겨진 9층탑과 7층탑은 목탑 형식을 딴 마애탑인 반면, 이 탑은 석탑 형식을 띠고 있다. 3개의 옥개석(지붕돌) 아랫면에 층급받침(역계단 모양)이 있고, 불국사 다보탑과 같은 화려한 모양의 상륜부(탑 꼭대기층)를 갖춘 형태다. 탑의 비례와 지붕돌 층급 받침이 3단인 점, 하층기단이 생략된 점 등으로 볼 때 통일신라 하대의 일반형 석탑을 모각한 것으로 볼 수 있으며, 따라서 이 마애탑의 연대는 통일신라 하대 또는 고려 초에 제작된 것으로 추정된다는 게 국립경주문화재연구소 측 설명이다. 땅 팠더니 사면불 나왔다…굴불사지 경덕왕(재위 742~65년)이 백률사로 행차하던 도중 산 아래에 이르렀을 때 땅속에서 염불하는 소리가 들렸다. 왕이 그곳을 파게 하였더니 큰 돌이 나왔는데 그 돌 사면에는 사방불이 새겨져 있었다. 그곳에 절을 세우고 굴불사(掘佛寺)라 이름을 지었는데, 지금은 잘못 전해져 굴석사(掘石寺)라 한다. 보물 제121호 ‘경주 굴불사지 석조사면불상’에 대한 ‘삼국유사’ 기록이다. 굴불사지 석조사면불상은 이차돈 순교와는 직접적인 관련은 없지만, 백률사로 가는 길 초입에서 만나게 되는, 금강산의 대표적인 유적이다. 지금은 절은 사라지고 높이 3m 규모의 커다란 바위 사면에 조각한 여러 불상만 남아 있다. 총 9점의 불상·보살상이 환조와 부조, 선각 등 다양한 조각기법으로 새겨져 있다. 이곳에 대한 첫 현황 조사는 일제강점기 일본인에 의해 이뤄졌다고 한다. 이후 본격적인 발굴은 1981년 5월 국립경주박물관 불적조사 사업 일환으로 시작됐다. 이어 1985년 문화재연구소 경주고적발굴조사단에 의해 2차 발굴조사가 실시되면서 이곳 절터에 대한 전모가 밝혀졌다. 발굴조사 결과 통일신라시대의 소형 금동여래입상과 청동 동종, 청동 반자, 와편 등 400여점의 유물이 출토됐다. 이 중엔 12세기쯤 만들어 진 것으로 추정되는 ‘동경굴석사’(東京屈石寺)란 명문이 새겨진 쇠북도 있었는데, 이를 통해 굴불사가 ‘굴석사’란 이름으로도 불렸다는 사실을 확인할 수 있었다. 당시 발굴조사에서는 조선시대의 유구로 짐작되는 남향을 한 정면 3칸 측면 3칸의 건물지도 확인됐다. 이를 통해 조선시대 이후까지 여러 차례에 걸쳐 중수 또는 중건된 사실을 확인했다. 특히 발굴조사 당시 출토된 기와 유물 중에는 불상 편과 조로2년(680)명 안압지 출토 쌍록보상화문과 같은 전돌(사찰 등의 벽이나 바닥을 장식하는 데 쓰던 벽돌)이 다수 나왔는데, 발굴조사단은 이 유물 등을 근거로 8세기 중반 이전에 이미 굴불사 불사가 이뤄졌을 것으로 추정했다. 반면, 사면불 불상 양식은 대체적으로 8세기 중반의 조각수법을 보이고 있다고 한다. 불상 제작 방식도 확인됐다. 발굴조사 이전엔 현장에 있던 자연암반을 그대로 활용하여 불상을 새긴 것으로 알려져 왔으나, 발굴조사 결과 바위를 인위적으로 이곳으로 옮겨온 뒤 조각했다는 사실을 새로 확인했다. 사면불 서면에는 서방 극락세계에 주재하고 있는 아미타삼존불상이 새겨져 있다. 또, 동면에는 약사여래상이, 남면에는 여래와 보살상 2구가, 북면엔 11면 6비 관음보살상과 미륵보살로 추정되는 2구의 보살상이 각각 새겨져 있다. 굴불사지의 사면석불은 조성 당시엔 ‘사방불’로 표현하려고 했던 의도가 있어 보이나 실제 경전에서 나타나고 있는 내용과는 일치하지 않으므로 ‘사방불’ 개념보다는 ‘사면불’로 칭하는 것이 바람직하다는 게 국립경주문화재연구소 측 설명이다. 굴불사지 석조사면불상에 대한 매우 흥미로운 점은, 경덕왕이 이곳 땅을 파게 했더니 사방불이 나왔다는 ‘삼국유사’ 기록이 단순한 설화가 아니라 사실일 수도 있다는 것이다. 지난해 9월 제11호 태풍 ‘힌남노’로 인해 사면불 주변에서 흙더미가 쏟아져 내리면서 서면의 석불 머리 부분만 드러낸 채 나머지는 흙과 돌로 덮인 적이 있다. 1914년에도 비슷한 상태였던 적이 있었다고 한다. 경덕왕 행차 이전 언젠가도 큰 비가 내려 사면불이 흙더미에 묻혔을지도 모를 일이다. 사면불이 세워진 위치를 보면 더욱 수긍이 간다. 김운 역사여행가

경주신문 기자 2023/11/23 00:00 -

우리나라 근대사의 보고 남양주를 아시나요?

우리나라 근대사의 보고 남양주를 아시나요?남양주는 양주 남쪽에 신도시가 만들어지면서 생겨난 이름이다. 지금은 양주의 행정구역이 좁아져 있지만 서울이 광역화되기 전까지 지금의 남양주, 구리시 등이 전부 양주에 해당하는 지역이었다. 남양주는 조선시대 한양 도성과 가깝고 북한강과 남한강이 접점을 이루며 경치가 빼어나고 물산이 풍부해 귀족 사대부들이 즐겨 살았던 곳이다. 대표적으로 한음 이덕형을 필두로 척화파 중심 김상헌, 숙종대 노론의 거두였던 김창협 창흡 형제, 실학자 정약용과 홍대용, 우리나라 개화사상의 선구자 박규수, 서유견문의 서유구 등이 살았다. 이밖에도 경치가 좋다 보니 고관대작들의 별서(別墅)가 남양주 절경과 어울려 곳곳에 자리 잡고 있다. 그런가 하면 지세가 좋아 조선의 왕릉들이 조성된 곳이기도 하다. 대표적으로 세조의 광릉과 광해군묘가 있다. 이웃한 구리에 동구릉(東九陵)이 있는데 이 역시 따지고 보면 원래 양주 땅이었다. 특히 구한말 격동기의 중심에 있었던 흥선대원군이 모셔진 흥원, 고종의 홍릉과 순종의 유릉, 의친왕과 덕혜옹주의 묘, 기타 황실 사람들의 묘들이 몰려 있다. 대원군이 살았을 때의 위세와 달리 무덤은 초라하고 가꾸어지지 않아 사람들의 내왕이 뜸하다. 반면 고종의 홍릉과 순종의 유릉은 이전 조선왕들의 능과 달리 황제로서의 품격으로 치장되어 그 모습이 대조적이다. 남양주는 벽초 홍명희의 걸작 ‘임꺽정’의 무대가 된 곳이기도 하다. 지금은 행정구역이 달라진 양주에 임꺽정의 생가터가 있다고 스토리텔링 되어 있지만 임꺽정이나 천왕동이가 한나절만에 양주에서 사대문 안을 예사로 들락거린 것을 고려하면 남양주가 합당해 보인다. 이밖에도 원효대사가 창건한 묘적사. 세조 때 세운 봉선사와 수종사, 다산마을과 실학박물관 등 주말이나 편한 시간에 남양주를 다녀보면 뜻밖의 의미 깊은 곳을 만날 수 있다.

박근영 기자 2023/11/23 00:00