-

불국사농협 고향주부모임, 쌀소비촉진 캠페인 실시

불국사농협 고향주부모임, 쌀소비촉진 캠페인 실시불국사농협 임직원과 고향주부모임 회원들은 농협 경주시지부와 함께 지난 22일 쌀 소비촉진을 위해 불국사농협 하나로마트 앞에서 아침밥 먹기 캠페인을 실시했다.

엄태권 기자 2024/08/23 00:00 -

![지상갤러리[173] 한지에 스민 열망과 도전](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1724308389_thumb_3000.jpg) 지상갤러리[173] 한지에 스민 열망과 도전

지상갤러리[173] 한지에 스민 열망과 도전한지에 스민 열망과 도전 20여년 전 **나라 종이에 손끝을 베어가며, 종이접기 열풍에 휩쓸리게 되었다. 종이의 입체성을 통한 언어는 문화와 역사를 연결하는 기억으로 저장되는 한지를 만나면서, 세계적 가치가 무궁무진할 것이라는 거대한 포부를 품게 되었다. 천년 이상 지속되는 유연하고 질긴 닥종이는 지문이 닳도록 만지고 싶은 욕망을 불러일으켰다. 조금은 과도한 열망이지만, 오늘처럼 내일에 물려줄 우리 종이가 오대양을 뚫고 전진할 수 있기를 기원한다. 오늘도 뜯고 붙이며 늘리기를 시도한다. 비록 미약한 노력일지라도, 쉬고 싶지 않다. 숙제처럼 한지예술문화 전변화를 위해 내일이 없듯이 오늘의 풍랑을 맞이한다.

경주신문 기자 2024/08/22 00:00 -

8월에 서면 생각나는 것

8월에 서면 생각나는 것1년 중에 몇 달은 과거에 일어난 일의 선연한 기억과 함께 한다. 3월이면 기미년의 3·1운동, 4월이면 4·19의거, 5월이면 무엇보다 광주민주화운동, 6월이면 호국보훈의 포괄적 헌신이라는 식이다. 8월이면 뭐니 뭐니 해도 1945년의 해방이고, 또 1948년의 정부수립이다. 아울러 이 달이 되면 어김없이 우리가 일본을 어떻게 대하여야 할까 하는 논쟁이 일어난다. 올해는 특히 광복절 행사가 반쪽으로 치러진 것처럼, 정부와 광복회 및 야당이 전면적으로 대립하였다. 표면적으로는 독립기념관장 인사의 적절성으로 들끓었으나, 속으로는 윤석열 정부가 지금까지 취해온 일련의 대일자세에 관한 정당성이 물어졌다. 격렬하게 일어난 이 논쟁을 보며 논쟁의 주제에 관하여 조바심을 감출 수 없었다. 주로 야당 측을 중심으로 하여 형성된 반일의 슬로건이 다시 한번 힘을 떨치고 있음을 보았기 때문이다. 과거의 식민통치 경험에 입각하여 일본이 여전히 팽창의 꿈을 버리지 못하고 우리를 호시탐탐 노리고 있다는 식의 논리가 그 슬로건 안에 숨어있음을 부정할 수 없을 것이다. 그러나 과연 그것이 올바른 주장일까? 나는 1989년 한국 법관으로서는 처음으로 일본에 파견되었다. 그해는 일본의 ‘헤이세이’(平成)원년으로 당시 일본은 가히 욱일승천의 기세로 국력이 뻗어나가고 있었다. 곧 미국을 따라잡고 세계에 ‘일본의 평화’(Pax Japonica) 시대가 도래할 것이라는 예측이 나오며, 세계 각지에서 젊은이들이 일본을 배우기 위해 모여들었다. 그런데 나는 그로부터 36년이라는 아득한 세월이 흐른 올해 아이들의 권유에 못 이겨 8월 15일 전후로 일본여행을 하였다. 내가 받은 강렬한 느낌은, 아, 옛날에 내가 보았던 일본이 아니었다. 그때는 거리마다 활력이 가득가득 넘쳤다. 하지만 지금은 어디를 가건 좀 쓸쓸한, 쇠락의 느낌마저 주는 나라로 변해있었다. ‘낭까이(南海) 대지진’의 공포가 사림들의 머릿속을 누르는 것으로 보였다. 그들의 미소를 잃어버린 꽉 다문 얼굴에는 고난을 이겨내려는 인내의 마음이 새겨져 있는 듯하였다. 그들은 앞이 잘 보이지 않는 길을 묵묵히 걸어가는 사람의 인상을 내게 주었다. 만물의 법칙에 따라 한 국가도 흥망성쇠의 과정을 밟는다. 한국과 비교하여 일본은 지금 미래를 치고 나갈 힘이 많이 부족하다. 30여 년의 길고 긴 불황의 터널에서 빠져나올 첨단산업의 기반이 약하다. 사회에는 새로운 시대를 만들려는 진취적 기운을 지금 찾아보기 힘들다. 한국 사회도 여려 병폐를 안고 있으나 사회의 활력이라는 점에서 보면 단연 일본보다 낫다. 전반적 상황을 종합하면, 한국이 일본을 앞서가는 추세는 앞으로 더욱 강해질 것으로 예측된다. 이는 내 말이 아니다. 특히 세계를 무대로 뛰는 젊은이들은 이 점을 확신한다. 이 예측과 확신이 지금 한일 두 나라를 바라보는 객관적이고 합리적인 판단이다. 광복 후 무려 79년이 지나고 더욱이 우리가 앞서가기 시작하였는데도 불구하고 일부의 사람들은 여전히 일본을 무서워하는 ‘공일증’(恐日症)에서 벗어나지를 못한다. 식민지배가 다시 재현될 것처럼 말을 하며, 매국(賣國)을 경계한다. 단순한 오해나 착각에 의한 정세판단의 오류일 수도 있고, 어떤 경우에는 의도적인 왜곡으로 보이기도 한다. 나는 과거에 일본과 중국, 미국에서 장기체류를 하며 연구 생활을 한 경험이 있다. 그래서인지 나는 우리가 일본과 친하게 지내기를 바라는 친일파이며, 중국과도 완전히 마찬가지로 생각하니 친중파이다. 또한 세계의 중심인 미국과의 관계를 중시하여야 한다는 친미파이기도 하다. 그런 다중적 입장을 가진 나는 이번 광복절을 일본에서 보내며, 향후 한국과 일본 양국간의 바람직한 관계설정을 생각해보았다. 2024년의 8월에 서서 내다보는 안목이다. 일본이 좀더 적극적인 자세로 과거 침략의 역사에 대해 통렬한 사죄를 하고, 한국은 한국대로 현실과 맞지 않는 ‘공일증’에서 완전히 벗어나야 할 것이다. 그렇게 해서 비로소 양국간의 대등하고 건전한 관계수립이 이루어질 것이다. 이 과제가 실현되어야 우리의 국운이 순조롭게 뻗어나갈 수 있다.

경주신문 기자 2024/08/22 00:00 -

이니스프리 호도(湖島)에 대한 단상(斷想)

이니스프리 호도(湖島)에 대한 단상(斷想)매년 7월 말이면 필자가 살고 있는 슬라이고(Sligo)에는 영미 문학의 백미라 할 수 있는 아일랜드의 유명시인 월리엄 버틀러 예이츠(W. B. Yeats 1865-1939) 관련 학술대회가 열린다. 더블린에서 태어난 예이츠 시인은 어린 시절 대부분을 슬라이고에서 보낸 추억을 바탕으로 이니스프리의 호도(Lake Isle of Innisfree), Salley Garden 등 주옥같은 시를 썼다. 2024년 여름이 가기 전에 슬리시 숲(Slish Wood) 올레길과 데크길을 걸어 이니스프리 섬으로 가보기로 했다. 답사 코스는 킬러리 산(Killery mountain, 옥스 산맥(Ox Mountains)의 북쪽에 위치한 산으로 약 3억 년 고생대 해저지형이 융기하여 생성의 반대편 슬리시 숲(Sleagh Wood) 입구에 주차하고 5km 남짓 산 중턱 올레길을 걷기로 했다. Oak tree와 편백나무, 소나무가 가득 차 하늘을 뒤덮은 올레길은 푸르름을 더해 주었고 산 정상에서 흐르는 보그워터(Bog Water)도 졸졸 흐르고 있길래 ‘탈모에 좋을 것’이라며 머리를 감았더니 상쾌함에 눈마저 밝아지는 느낌이 들었다. 숲속 농가에서는 벌꿀 통이 여기저기 놓여 있고 숲이 끝나는 지점에 길 호수를 내려다볼 수 있는 고원이 펼쳐지는 데 보랏빛 헤더꽃(Heather)이 지천으로 피었고 양치류 관목이 펼쳐진 위로 난 데크길은 마치 천국의 계단 같았다. 한 시간 남짓한 트래킹의 목적지인 이니스프리로 섬을 저만치 바라볼 수 있는 지점에 도착했다. 3~4집의 민가가 있는 마을을 지나 섬으로 가는 경사면까지 가 멀찌감치 섬을 바라볼 수 있었다. 지척에 이니스프리 섬의 보잘것없는 모습에 실망감이 들 만도 한데, 민가에서 기르는 당나귀 두 마리가 필자에게 다가와 킁킁대며 먹을 것을 달라고 보채는 게 아닌가? 간식으로 먹고 난 바나나 껍질을 줬더니 맛있게 받아먹는다. 우리 말에 ‘꿩 대신 닭’이라는 속담이 있다. 이번에도 섬에는 직접 가보지 못했지만, 예이츠 관광 10선 중 이니스프리 외에 Doorey Rock, Slish wood를 만날 수 있는 새로운 트래킹 코스를 발견했다는 점이다. 이렇듯 친근하고 아름다운 자연환경과 별개로 19세기 중반 감자 기근을 계기로 미국, 호주 등지로 아이리쉬 디아스포라(Diaspora)가 시작되었다. 예이츠 역시 20대 초 약관의 나이로 고향을 떠나 런던에서 생활하면서 1890년에 창작하여 2년 뒤 ‘The Countess Kathleen and Various Legends and Lylics’에 서정시 ‘이니스프리의 호도’를 발표했다. 런던의 아스팔트를 걷다가 문득 유년기의 추억을 되새겨 쓴 ‘망향의 시’라 할 수 있다. 예이츠는 노벨상 문학상 수상자로서 아일랜드 독립운동에 기여하는 등 아이리쉬 뿐 아니라 영문학을 좋아하는 이들로부터 많이 추앙받는 인물이다. 그의 작품을 숭배하는 이들은 그가 마지막으로 잠든 장소까지 모여든다. 이 장소는 슬라이고 카운티의 작은 마을 드럼클리프 교회에 있다. 시인 자신이 선택한 장소이다. 그가 죽기 전 써 내려간 마지막 시 중 하나인 「벤 불벤(Benbullben)산 기슭에서」에서 그는 자신의 무덤을 묘사하는데 묘석은 대리석이 아니라 현지에서 난 석회암(limestone)으로 만들어야 한다는 점까지 정해 놓고 수수께끼 같은 유명한 비문으로 시를 끝맺는다. “차가운 눈길을 던져라 / 삶에 / 그리고 죽음에 / 말 탄 자여 / 지나가라!” 예이츠가 드럼클리프에 묻히고 싶어 했던 데에는 두 가지 이유가 있었다. 개인적인 측면은 조부이신 존 예이츠가 이 지역의 교구 목사였기 때문이다. 이보다 더 중요한 이유는 이 교회 묘지가 아일랜드의 유명산인 벤 불벤 아래에 있었기 때문이었다. 평생 그는 고대 아일랜드의 전설에 심취해 있었으며 자신의 시에서 종종 이러한 전설을 언급하였는데, 2억 년 전 용암이 흘러내리다 형성되었다는 벤 불벤은 아일랜드의 그 어느 곳보다도 그에게 더욱 낭만적인 장소였음에 틀림이 없다. 지금 아일랜드의 수도 더블린에는 많은 대한민국의 청년 학생들이 영어공부를 위해, 혹은 여행을 위해 워킹할리데이 비자를 받아 일하고 있다. 하지만 외국인 혐오 범죄와 폭행과 강도 사건들에 대한 보고가 끊이질 않는다. 마음 한구석에 한인 청년들에 대한 측은함이 자리하고 있었다. 며칠 전 필자의 지인으로부터 더블린에 거주하는 한국인 학생 두세 명이 2박 3일간의 일정으로 슬라이고를 방문한다고 연락이 왔다. 필자가 안내를 맡게 될 터인데 이니스프리 섬과 벤 불벤 산을 포함해 슬라이고의 ‘예이츠 관광 10선’을 최대한 돌아보기로 했다. 벌써부터 학생들의 행복해하는 모습이 떠올라 기대감이 벅차오른다.

경주신문 기자 2024/08/22 00:00 -

쌀값 하락 막는 중장기 정책 필요하다

우리 국민의 주식인 쌀값이 하락하고 있어 농업인들의 한숨소리도 커지고 있다. 경주 농민단체협의회는 최근 경주시청에서 기자회견을 열고 정부 차원의 쌀값 폭락 대책 마련을 촉구하고 나섰다. 농민단체들의 이 같은 주장과 시위는 전국적으로 일어나고 있다. 통계청에 따르면 산지 쌀값은 지난 15일 기준 20㎏ 4만4435원으로 열흘 전보다 184원 내렸다. 한 가마 가격은 17만7740원으로, 지난해 10월보다 4만원 낮은 수준이다. 산지 쌀값은 지난해 10월 5일 가마당 21만7352원을 기록한 후 10개월 연속 내리고 있다. 통상 7월에서 9월은 쌀 재고가 줄며 가격이 오르는 시기지만 올해는 재고가 많고 소비가 줄어들면서 예년과는 다른 양상이다. 정부는 지난 19일 국무회의에서 2024년 공공비축 시행계획을 의결하고 올해 45만톤 규모의 쌀을 공공비축하기 위해 매입하기로 했다. 공공비축제는 양곡부족으로 인한 수급불안, 자연재해 등 식량 위기에 대비해 비축하는 제도로 도입 이후 35만 톤 내외 수준을 유지해 왔다. 매입가격은 수확기 산지 쌀값을 조곡(벼) 가격으로 환산해 연말에 결정하고, 매입 직후 농가에 중간 정산금으로 포대 당 3만원을 지급할 계획이라고 한다. 하지만 농민들은 공공비축제 만으로는 쌀값 하락을 막을 수 없다고 반발한다. 쌀 재고량이 지난해 같은 기간 대비 100% 가까이 증가해 햅쌀이 출하되면 재고를 줄이기 위한 대량 판매로 가격이 폭락하게 된다는 것이다. 현재의 정책으로는 과잉생산된 쌀 산업의 구조를 개선할 근본대책이 될 수 없다는 주장이다. 경주 농민단체협의회가 정부 대책을 촉구하고 나선 것도 이 때문이다. 수확기 쌀값 대란 사태를 막기 위해서는 특단의 대책 마련이 시급해 보인다. 쌀 대신 다른 작물 재배를 유도하는 ‘전략 작물 직불제’를 재정비하는 등 중장기 대책 마련과 함께 식량 원조 등 다각도의 지원대책이 마련돼야 할 것이다.

경주신문 기자 2024/08/22 00:00 -

경주읍성 복원, 관광 인프라 확충 노력 병행해야

경주읍성 성벽 복원사업이 속도를 내고 있다. 그동안 복원 구간 내 위치한 고철 야적장이 철거되면서 복원 사업이 탄력을 받게 된 것이다. 경주시는 북성벽 복원을 2026년까지 완료한다는 계획이다. 경주읍성은 정확한 축조연대는 알 수 없으나 고려 우왕 때 개축했다는 기록과 1592년 임진왜란 때 왜군에게 성을 빼앗겼을 때 당시 이장손이 만든 일종의 포인 비격진천뢰를 사용해 다시 찾은 역사가 있다. 그리고 조선시대 세종, 선조, 영조, 고종에 이르기까지 경주읍성에 많은 증·개축 과정과 내·외부의 구조 변경이 있었음을 문헌기록을 통해 확인할 수 있다. 문종실록(文宗實錄)에는 둘레 4075척(약 1904m), 높이 11척 6촌(약 5.4m) 등 비교적 정확한 성곽 제원과 구체적인 구조가 잘 기록돼 있다. 읍성의 성문은 동서남북에 향일문, 망미문, 징례문, 공진문 등 4대문이 있어 이들 문을 통해 출입했다. 일제강점기 이후 대부분 헐려나가고 동벽 약 50m 정도만 옛 모습을 남기고 있었던 것을 지난 2018년 동성벽 324m, 동문(향일문)을 복원했다. 역사에서 보듯 경주읍성은 고려시대 축성돼 조선시대를 거쳐 근·현대까지 경주의 역사와 함께해 온 중요한 문화유산이다. 경주시는 올해 하반기 내로 북성벽 구간에 대한 발굴 조사에 착수해 2026년까지 동성벽·북성벽 215m 구간에 대해 추가로 복원을 완료한다는 계획이다. 성벽 복원과 함께 치성 4개소, 여장, 주변 정비, 경관 조명 등도 설치한다. 북성벽 일부 구간이 복원되면 읍성의 구조, 형태, 의미 등이 어디에 내놔도 손색이 없을 만큼의 위용을 갖추게 된다. 경주읍성의 추가 복원사업이 속도를 내면서 기대감이 높아지는 것은 다시 태어나는 문화유산의 상징성과 새로운 관광자원이 늘어나는 데 있다. 하지만 경주읍성이 관광객을 끌어들이는 구심점 역할을 기대하는 차원에서 보면 해야 할 과제들이 많다. 동성벽 일부가 복원된 지난 2018년부터 현재까지 경주읍성을 찾는 관광객들이 많지 않아서다. 경주읍성 인근의 주차시설이 부족하고, 화장실 등 편의시설이 없다. 또 경주읍성을 가리키는 이정표가 눈에 띄지 않고 홍보 부족 등 개선점이 적지 않다. 경주시는 북성벽 복원사업이 탄력을 받은 이참에 부족한 관광 인프라 확충을 위한 노력도 병행해야 한다. 그래야 관광객이 찾고 도심 경제 활성화도 기대할 수 있다.

경주신문 기자 2024/08/22 00:00 -

태자궁이 있고 왕실에서 잔치를 베풀던 동궁과 월지(4)

태자궁이 있고 왕실에서 잔치를 베풀던 동궁과 월지(4)발굴조사 결과 이런 건물터를 찾았다. 1974년 경주종합개발계획의 일환으로 월지 준설 작업을 하다가 유물이 다수 출토되자 작업을 중단하고 1975년부터 2년여에 걸쳐 경주문화유산연구소에서 연못 내부와 주변 건물지 등에 대한 본격적인 발굴조사를 하게 되었다. 이 발굴조사에 의해 건물지 26동, 담장터 8개소 등이 확인되었다. 조사를 마치고 3년 뒤인 1980년에 발굴 결과를 토대로 서쪽 호안에 접한 건물지 중 일부를 복원하고 나머지 건물지에는 원래의 자리에 새로 초석을 놓았다. 발굴 결과 서쪽으로 남북 일직선 위에 4동의 큰 건물이 배치되어 있는데 이들 건물은 모두 회랑으로 둘러싸여 있었다. 남북 축선에서 가장 남쪽에 있는 건물지는 정면 3칸, 측면 2칸의 중문이었을 것으로 추정되며 이 중문을 들어서면 회랑 내의 공간이 되는데 그 중앙에 정면 7칸, 측면 4칸의 정전(正殿) 정전은 수조하지처(受朝賀之處)라 하여 왕이 문무백관과 왕세자, 척신, 사진 등으로부터 조하를 받던 곳이다. 정전은 궁궐 건축에서 최상위에 위치한다. 으로 추정되는 건물지가 있다. 또 이 건물의 북쪽으로 정면 5칸, 측면 5칸의 편전(便殿) 편전은 왕의 일상적 집무시설이다. 이곳에서 왕의 일과가 대부분 이루어진다. 으로 추정되는 건물지가 있다. 이 건물지의 북쪽으로는 좌우 익사(翼舍)를 가진 침전(寢殿) 침전은 일상적 생활을 당당하던 공간으로 가장 내밀한 영역이다. 으로 추정되는 건물이 배치되어 있고 이들 건물 추녀 끝 바닥에는 물이 흘러가는 석구(石溝)가 설치되어 있다. 그리고 연못 주위의 호안 석축을 따라 5동의 건물지가 확인되고 있는데 그중 3개 동의 건물(남쪽으로부터 제1, 3, 5호 건물)을 복원하였다. 건물의 복원에는 발굴조사에서 출토된 옥개부재, 공포부재, 가구부재, 난간부재와 기와류, 전류(塼類) 등 건축부재와 철물장식 등을 고증자료로 활용하였으며 현존하는 최고의 목조건물과 탑의 양식 등을 참고하였다. 건물에 사용된 단청은 고구려 고분 벽화, 봉정사 극락전, 수덕사 대웅전 부석사 무량수전 등에 남아있는 단청문양을 참고하여 화려하지 않고 검소한 문양으로 장식하였다. 제1호 건물은 정면 3칸, 측면 3칸, 건평 21.4평의 주심포 겹처마 팔작지붕이다. 이 건물의 복원에는 봉정사와 부석사 무량수전, 그리고 발굴유물 등을 참고 하였다. 세부 양식은 배흘림기둥 위에 제공과 첨자를 결구하였다. 건물 내부 바닥은 우물마루를 깔아 마감하였고 건물 외부로는 난간을 설치하였다. 제3호 건물은 복원된 3건물 중에 가장 규모가 큰 정면 5칸, 측면 4칸, 건평 56.64평의 겹처마 2고주 9량의 팔작지붕이다. 천정은 연등천정으로 하고 지붕마루에는 역시 치미를 올려 장식하였다. 제5호 건물은 3건물 중 가장 규모가 작다. 정면 3칸, 측면 3칸의 13.18평 겹처마 사모지붕으로 하고 화강석 절병통을 올렸다. 주위 발굴에서 수습된 고증자료에 따라 바닥은 방전을 깔아 화강석 기단 갓돌을 두르고 3면의 석축 변에는 돌난간을 돌렸다. 복원된 3호 건물에는 월지 전체의 모형이 전시되고 있다. 처음 얼마 동안은 이곳 월지에서 출토된 각종 유물(복제품)이 전시되어 있었는데 지금은 모두 철거하고 월지모형만 남겨져 있다. 못 남쪽으로도 긴 건물터가 동서로 놓여있었는데 이들 건물지의 바닥에는 보상화문 등의 문양전과 무문전이 깔려 있었던 것으로 확인되고 있다. 복원을 하지 않은 건물지의 유구는 성토한 후 잔디를 심고 회랑지를 제외한 건물지에는 그 해당 위치에 287개의 초석을 새로 깔아 배치하여 건물의 규모를 추정할 수 있도록 하였다. 초석으로 건물 배치와 그 규모 등을 짐작할 수 있어 당시의 모습을 상상할 수 있다. 그러나 대부분 신재로 깔아 옛 맛을 잃고 있어 안타깝기도 하다. 서쪽 멀리 떨어진 공터에는 복원에 사용되고 남은 일부 석재가 놓여있다. 동궁과 월지를 나오려는데 문득 생텍쥐페리의 『어린 왕자』에 나오는 다음 글귀가 떠오른다. ‘정말 소중한 것은 마음으로 보아야 보인다’ 이곳에서 발굴된 건물지 등 눈에 보이는 것만이 전부가 아니라는 것이다. *정전은 수조하지처(受朝賀之處)라 하여 왕이 문무백관과 왕세자, 척신, 사진 등으로부터 조하를 받던 곳이다. 정전은 궁궐 건축에서 최상위에 위치한다. **편전은 왕의 일상적 집무시설이다. 이곳에서 왕의 일과가 대부분 이루어진다. ***침전은 일상적 생활을 당당하던 공간으로 가장 내밀한 영역이다.

하성찬 시민전문 기자 2024/08/22 00:00 -

“내가 그렇게 나쁜 사람입니까?”

“내가 그렇게 나쁜 사람입니까?”드디어 파리 올림픽이 막을 내렸다. 동의를 바라진 않지만, 올림픽은 우리가 사는 사바세계가 열광하는 ‘제로섬 게임’의 전형이다. 올림픽이 막 끝난 시점에 좀 뜬금없는 주장이지만 개인적으로는 그렇게 생각한다. 그렇다고 ‘우리 선수의 승리가 상대방의 실수에서 비롯되는’ 방식은 부정할 수 없는 사실 아닌가! 그래서 가위바위보가 인간 존엄에 더 부합하는 게임이라고 좋아했다. 주먹만 내기 때문에 주로 지는 편이지만 그래도 영원한 승자도 또 영원한 패자도 쉬이 허락하지 않기 때문이다. 아무튼, 야구, 축구, 사격이나 수영 등 우리를 흥분시키는 세상 모든 경기의 본질은, 승과 패를 다 더해(sum) 보면 제로(zero)로 수렴된다. 여기에 올림픽 특수를 그냥 넘겨 보낼 수 없는 나이키는 한 편의 광고로 도발을 시도했다. 결과는 그다지 성공적이진 않았지만 말이다. 파리 올림픽 개막에 맞춰 선보인 광고는 내레이션으로 시작된다. 상대 선수의 눈을 노려보는 도발적인 얼굴을 한 선수 얼굴을 클로즈업하는 장면과 함께. “내가 나쁜 사람입니까(Am I a bad person)?” 쇠를 긁는 듯한 거슬리는 목소리의 주인공은 악당역으로 유명한 미국 배우 윌렘 데포(Willem Dafoe)였다. 경기가 막 시작되기 직전, 농구나 탁구 선수들의 비장한 모습을 교차로 비추며 광고는 그 긴장감을 증폭시켰다. “남을 기만하고 이기적인 나는 그럼 나쁜 사람입니까?” 성우 목소리와 세계 일류 선수인 르브론 제임스(농구)나 음바페(축구)의 얼굴이 묘하게 어우러져 마치 우리(시청자)를 무찔러야 할 상대인 양 도발했다. “난 공감할 줄 모르고 상대를 존중하지 않아!” 레슬링 선수(맥락상 유명 선수일 텐데 누군지 모르겠다)가 상대방의 목을 사정없이 조르고 있고, 림을 향해 상대가 쏜 공을 무자비하게 블로킹하며 그 과정에서 바닥에 쓰러진 상대 선수를 조롱하는 농구 선수(웸반 야마)의 웃는 모습이 화면을 채웠다. 쇳소리가 더욱 거슬린다. “난 제멋대로고 동정심 따윈 없지, 이런 내가 나쁩니까?” 미국 단거리 육상계의 마녀 샤캐리 리처드슨과 지금은 고인이 되었지만 너무나 유명했던 코비 브라이언트의 일그러진 얼굴은 화면을 뚫고 나올 기세다. 나이키가 작정을 하고 승리의 여신을 악당으로 프레임을 덧씌울 의도가 아니라면 이쯤에서 반전이 나와야 할 텐데... 하지만 반전은 없었다. 광고는 이런 메시지로 끝을 맺는다. ‘누구나 오를 수 없는 승자의 자리(Winning isn’t for Everyone)’ 나이키에 대한 호감도나 판매실적이 예전 같지 않다더니 정말인가 보다. 승리의 여신 니케가 옛 인기를 이으려 ‘무자비한 악당’이라는 부캐로 거듭나려는 시도가 불편했다. 나만 그런 게 아니다. 이 광고에 달린 많은 댓글 중에는 “승리는 노력하고 결단력을 가지고 스스로 한계를 뛰어넘는(challenging yourself) 것이지, 남을 짓밟는(tearing others down) 게 아니”라고 꼬집는 댓글들이 다수다. 이번 파리 올림픽은 시작부터 많은 이슈를 몰고 왔다. 가령 센강 개막식에서 호화 대형 선수단을 보유한 미국이나 중국과 적은 수의 선수가 참여한 콩고의 등장만 해도 그렇다. ‘대형 크루즈’와 ‘모터보트’의 선명한 대조는 나이키 광고의 파리 올림픽 버전이라 해도 과하지 않다. 올림픽 개회식 행사가 열린 트로카데로 광장에 오륜기(五輪旗)가 거꾸로 나부끼고 우리나라를 북한(Democratic People´s Republic Of Korea)으로 소개하는 건 좀 큰 실수라고 봐주자. 이미 벌어진 해프닝이다. 하지만 이번 올림픽이 어느 58세 중국계 탁구 선수에게는 데뷔전이었다. 놀랍고 반가운 뉴스였다. 탁구 신동에서 이젠 국가대표 에이스가 된 신유빈은 동메달 결정전에서 아깝게 패했지만 먼저 상대 선수를 일으켜 세우고 껴안아 주던 장면이 좋았다. “상대가 나보다 더 뛰어났다”라고 당당히 인정하고 “더 배워 도전하겠다”는 성숙한 각오가 보기 좋았다. 양궁 10연패 장면은 오래 기억될 것 같다. 세계 사람들이 숨죽이며 지켜봤을 결승전에서 선수들이 휴식이나 낮잠 잘 때의 심박수(70~80 bpm)를 유지했다는 게 지금도 안 믿긴다. 승리는 남이 아니라 자신을 이기는 거라는 강력한 증거다. ‘은메달밖에 못 땄다’고 외려 미안해하던 시대가 저물고 이제 선수 자신을 아끼고 사랑하는 세상이 도래했다. 상대방을 무찔러야 할 적으로 몰아가는, 나이키식 광고는 이제 전략을 바꿀 때다.

경주신문 기자 2024/08/22 00:00 -

파경

파경파경 서숙희 손거울을 보다가 그만 떨어뜨렸다 유리와 수은의 얇은 동거가 끝났다 파경은 그렇게 왔다 실수처럼 운명처럼 내 얼굴이 깨졌다 조각조각 웃는다 파안(破顔)과 대소(大笑)는 늘 붙어있어 왔지만 깨어진 거울 속에선 대소 없는 파안만 있다 최후는 쓸쓸할 뿐 슬프지는 않는 것 화장을 지우듯 기억을 지워내고 최선을 다한 파경은 호수처럼 고요하다 깨진 거울, 대소(大笑)는 없고 파안(破顔)만 있는 “손거울을 보다가 그만 떨어뜨”린 사소한 사건에서 시가 시작된다. ‘손거울’, 정말 그 별 것 아닌 것이 우리 생을 엎질러버린다. 곧장 무덤으로 데리고 가기도 한다. 알고 보면 별 것도 아닌 것이 우리를 놔두지 않는 것이 우리 생이 아니겠는가. 늦게 식사를 하는 아내를 기다려 주지 못하는 남편 때문에 이혼한 제법 저명한 부부의 이야기를 우리는 지면을 통해 본 적이 있다. 그들 부부인들 그 사소함이 그들을 갈라놓을 것이라 꿈에라도 생각했겠는가? 시인은 느닷없는 현상에서 핀셋처럼 본질을 집어낸다. ‘파경은 실수처럼 운명처럼 온다’는 것. 실수와 운명의 간극이 이리 좁다는 것. 대부분이 거울만 생각하고 있을 맥락에서 “유리와 수은의 얇은 동거”를 잡아내는 예리함은 또 어떤가. 앞뒷면을 이루는 유리와 수은의 얇은 동거로 번드르르한 ‘결혼 생활이라는 거울’이 구성된다는 것을 우리는 이제서야 알아차린다. 이 때 두 번의 종결어미로 끝낸 초중장과 도치가 섞인 종장에서 문장의 속도감은 날렵하기 그지없다. 느닷없이 결혼의 끝, ‘파경’에 직면한 시적 화자의 얼떨떨함을 드러내기 위한 전략이다. 아닌 게 아니라 둘째 수는 “내 얼굴이 깨졌다 조각조각 웃는다”에서부터 파경의 실감을 통해 ‘일그러지고 파편화된 자아’를 바라보는 구절로 시작한다. 그 구절은 파안(破顔)의 적확한 묘사이기도 하다. 이쯤에서 시인은 문장의 속도를 줄이면서 독자를 사유하게 한다. 시인은 지금까지는 늘 ‘파안대소’해 왔지만, “깨어진 거울 속에선/대소 없는 파안만 있다”로 현실감을 전달한다. 이 시인만의 전유물이라 할 수 있는, 관용어의 빈틈을 파고들어 자신의 언어로 장악하는 솜씨를 우리는 본다. 그렇다. 깨진 상태로 조각조각 흩어지는 웃음은 대소(大笑)가 될 수 없는 것. 다만 쓸쓸한 자아를 물끄러미 자꾸 되풀이하여 돌아보게 할 뿐. 놀라운 것은 셋째 수의 변신이다. 결여와 상실은 슬픔과 가장 밀접하게 맞닿아 있음에도 “최후는 쓸쓸할 뿐 슬프지는 않는 것”이라고 감정을 냉철하게 구분하며 흔들리지 않는 자아를 보라. 나아가 화자는 이내 쓸쓸함과 허탈마저 벗어버릴 준비를 한다. “화장을 지우듯 기억을 지워내고” 아무래도 둘 사이에서 덧칠(화장)한 부분은 있었을 것인데, 그 가식을 지우듯 그와 함께한 모든 기억마저 지워버린다. 그러면서 나직이 입을 다물고 읊조렸을, “최선을 다한 파경은” 하고는, 행을 달리하여 “호수처럼 고요하다”로 맺는 결구는 바뀔 수 없는 현실에 대한 담담한 수용은 물론, 호수처럼 고요한 내면과 자신을 정관(靜觀)할 여유를 가진 자아의 깊이를 반영한다. 이 고요한 침잠의 상태는 자신을 에워싼 현실을 혼자서 헤쳐나가겠다는 의지를 포함하고 있음은 물론이다. 이 시는 각 수마다 시간의 경과에 따라 깊어지는 화자의 느낌과 내면을 입체적으로 구조화하면서 자칫 느슨해질 수 있는 시에 동적인 힘과 깨달음을 부여한다. 서사를 한 폭의 그림으로 승화시킬 수 있는 안목(眼目)을 가진 이런 가편들을 시인이 최근에 낸 『빈』이라는 시집에서도 발견하는 안복(眼福)을 누리시기를!

경주신문 기자 2024/08/22 00:00 -

제2회 아동·청소년 청책 한마당 참가자 모집

제2회 아동·청소년 청책 한마당 참가자 모집경주시가 제2회 아동·청소년 정책한마당 참가팀을 오는 9월 11일까지 모집한다. 이번 행사는 모든 아동이 행복한 경주를 위해 아동 친화적 정책을 발굴하고 아동·청소년의 지역사회 참여 활동 계기를 마련하기 위해 열린다. <사진> 제안 주제는 유니세프 아동친화영역 6개 분야인 △놀이와 여가 △ 참여와 존중 △안전과 보호 △보건과 복지 △교육환경 △가정생활 등을 선정했다. 지역에 거주하는 아동·청소년(10세~18세 미만, 대학생 제외) 또는 초등 4학년부터 고등학생까지로, 개인 또는 2~6명으로 구성된 팀으로 신청하면 된다. 신청은 경주시청 홈페이지 공고문을 참조해 접수 기간 내 제안 주제 중 필요한 분야를 선택해 전자우편(haebonpolicy@gmail.com)으로 제출하면 된다. 이후 예선심사를 거쳐 본선 진출 5개 팀을 선정 후 10월 30일 청소년수련관에서 본선을 개최할 예정이다. 시는 향후 최종 선정된 정책을 부서별 검토 과정과 행정절차 등을 거쳐 시정에 반영할 계획이다. 경주시 관계자는 “정책의 당사자인 아동의 목소리를 듣기 위해 아동·청소년 정책 한마당을 개최하게 됐다”며 “지역 아동·청소년들이 지역사회 정책 참여로 아동의 삶을 주도적으로 발휘할 수 있는 기회인 만큼 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

이필혁 기자 2024/08/22 00:00 -

경주시터링협회, 제4회 전국 어울림 터링 대회 발대식

경주시터링협회, 제4회 전국 어울림 터링 대회 발대식경주시터링협회는 지난 17일 웨딩파티엘에서 오는 11월 9일 경주서 개최되는 대한민국 제4회 전국 어울림 터링 대회 발대식을 가졌다. 백태환 경기이사의 사회로 시작된 발대식은 숟가락난타 팀의 식전공연이 있었다. <사진> 발대식에는 경북도의회 배진석 부의장, 황명강 도의원, 경상투데이 이승협 대표, 박귀룡 경주시맨발걷기협회 회장을 비롯해 대한터링협회 윤우양, 박미경 공동대표와 전국 각지에서 온 터링 지부장, 경주터링 지도자 등 100여명이 참석했다. 터링은 ‘아조타 아조아(我助他 我助我): 내가 남을 도우는 것이 내가 나를 돕는 것이다’라는 슬로건으로 남녀노소 누구나 실내·외에서 즐길 수 있다. 2020년 창립한 대한터링협회는 코로나 3년의 어려움을 극복하고 최근 어린이집, 초등학교 늘봄교실, 주민센터, 경로당, 노인보호센터, 장애인종합복지관, 노인종합복지관 등까지 동호인들이 기하급수적으로 증가하고 있다. 전국적으로 선풍적인 인기를 누리고 있는 터링의 저변 확대를 위해 오는 11월 9일 경주엑스포대공원 내 백결공연장에서 ‘제4회 전국 어울림 터링대회’가 개최된다. 전국 터링대회는 구미를 시작으로 고흥, 천안에 이어 경주가 네 번째다. 경주 대회는 전국 60여개 지부 100여 팀 이상이 출전할 것으로 예상돼 역대 최대 규모로 치러질 전망이다. 특히 초등학생부, 장애인부, 어르신부, 조부손(조부모 부모 손자) 3대가 펼치는 특별전도 열릴 예정이다. 경주시터링협회 백재욱 회장은 “2025 APEC 정상회의 개최도시 경주의 위상에 걸맞게 대회 준비에 만전을 기해 전국적으로 터링과 경주를 알리는 기회로 삼고, 모두가 즐길 수 있는 최고의 대회를 만들겠다” 고 말했다. 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

윤태희 시민 기자 2024/08/22 00:00 -

경주시마을평생교육지도자협의회, 2024년 하반기 경로당 마을평생교육 개강

경주시마을평생교육지도자협의회, 2024년 하반기 경로당 마을평생교육 개강2024년 하반기 경로당 마을평생교육(행복교실)이 지난 19일 개강했다. 경주시마을평생교육지도자협의회는 이날 강동면 유금4리 마을 경로당에서 어르신 20여명이 참석한 가운데 개강식을 가졌다. 협의회는 올해 하반기 5개 경로당을 대상으로 10월 11일까지 8주간 각 경로당을 방문해 마을 평생교육을 진행한다. 해당 경로당은 강동면 유금4리 경로당, 보덕동 암곡마을 왕산 경로당, 문무대왕면 어일2리 신리 경로당, 외동읍 죽동리 세원 경로당, 동천동 소금강 경로당이다. 하반기 프로그램은 마음열기, 안전과 웰다잉, 자개함 만들기, 골프 윷놀이, 양말목 공예, 간단 요리하기, 터링, 액자만들기 등 다양한 프로그램을 운영한다. 교육은 12명의 마을평생교육지도자 자격증을 소지한 전문강사가 맡는다. 한편 경주시마을평생교육지도자협의회는 마을 주민들을 위해 다양한 사업을 전개하고 있다. 경로당 행복교실, 마을평생교육지도자 양성과정, 디지털리터러시 자격증 과정, 뇌건강지도사(주산) 자격 과정, 국제회의도시 시민역량강화 프로그램으로 영어로 안내하기 과정 등을 실시 도는 개설할 예정이다. 개강식에 참석한 한 할머니는 “시원한 경로당에서 재미나고 즐겁게 오후 시간을 보낼 수 있어서 행복교실이 기대된다”며 “하루도 빠지지 않고 8주 전 과정을 열심히 참여하겠다”고 말했다. 안술용 경주시 마을평생교육지도자협의회장은 “경로당 행복교실은 마을평생교육지도자의 진행 하에 안전하고 건강하고 재미있는 14개 프로그램이 매주 새롭게 펼쳐진다”면서 “해당 마을의 어르신들이 많이 참석해 행복을 쌓아가시길 바란다”고 전했다.

최진열 기자 2024/08/22 00:00 -

독일 언론인들의 고민: 기자를 위한 AI 저널리즘

독일 언론인들의 고민: 기자를 위한 AI 저널리즘2022년 11월, 오픈AI가 챗GPT-3을 발표했다. 이후 3.5 버전이 무료로 서비스되면서 큰 반향을 일으켰다. 최근에는 4 Omni 버전이 출시되면서, 텍스트는 물론 음성과 이미지 인식이 가능해졌다. 챗GPT는 이제 방대한 데이터를 기반으로 사람처럼 실시간 대화할 수 있다. 이미 전 세계 대형 언론사들은 다양한 방식과 전략으로 챗GPT 기술을 활용해 뉴스 콘텐츠를 생산, 서비스하고 있다. 예를 들어, 블룸버그(Bloomberg)는 AI 도움으로 자사의 재무 데이터를 간결하게 만들었고, 르 몽드(Le Monde)는 오픈AI와 장기적인 기술과 자원 교환을 약속했다. 뉴욕타임즈(NewYorkTimes)는 오픈AI가 자사 기사를 챗봇 훈련에 활용했다며 저작권 침해를 주장하고 있다. 독일의 악셀 슈프링거(Axel Springer)는 챗GPT를 이용해 정보를 수집하고, 수집된 정보를 자동화해서 기자들의 취재를 돕는가 하면, 독자들에게 최신 뉴스 기사를 찾아주는 챗GPT 검색 서비스를 선보였다. 이처럼 대형 언론사를 중심으로 챗GPT가 일반화되면서 AI 저널리즘에 대한 기대도 크지만, 비판적인 시각도 있다. 이를테면, AI가 생산한 콘텐츠의 정확성이나, 저작권의 이익과 이해관계의 충돌, 그리고 기술 혁신과 저널리즘 사이에서 인간의 역할 등 다양한 물음이 제기되고 있다. 이런 점에서 독일 언론인들은 AI 저널리즘에 대해 어떤 고민을 하는지 살펴보자. 먼저 독일의 언론학자들은 AI가 편향적인 학습데이터로 인해 편견을 내재화할 수 있고, 허위정보의 생성과 확산을 우려한다. 따라서 이들은 AI 윤리지침을 만들어 대안을 모색하고 있지만, 이를 강제하는 것이 문제라는 지적도 있다. 그럼에도 불구하고 윤리지침에서 강조되는 내용은 인간의 가치에 따라 기술이 설계되어야 한다는 점이다. 즉, AI 기술은 저널리즘의 보조수단으로써 인간의 통제하에 있고, 편집실의 최종 결정은 언제나 저널리스트의 몫이다. 한편, 독일의 법학자들은 독일의 기본법에 명시된 ‘언론의 자유’에서 AI 저널리즘의 개념과 법적 보호의 범위를 고찰하고 있다. 이때 대중에게 전달되는 모든 정보 매체는 ‘언론’으로서 법리적 보호 대상이지만, 기본권인 언론의 자유는 언론 종사인 ‘사람’을 위한 인권이라고 지적한다. 나아가 저작권법은 인간의 저작물을 보호 대상으로 보기 때문에, 기계나 컴퓨터의 생산물은 저작권의 보호 대상이 될 수 없다. 다시 말해, 챗GPT가 생산, 제공하는 뉴스 콘텐츠는 편집자나 저널리스트의 개입하에 진행되기 때문에 윤리적, 법적 책임 또한 기계가 아닌 사람에게 부여된다. 즉, 사람에 의해 기계가 작동되고, 중요한 결정도 여전히 사람이 해야 한다. 인간의 가치를 중심으로 AI를 고민하는 학계의 견해는 AI 저널리즘이 상용화되는 언론업계에서도 확인된다. 지난 1월, 독일기자협회(DJV)는 성명서를 통해 AI 수익의 공정한 분배를 요구한 바 있다. 성명서에 따르면, ‘악셀 슈프링거(Axel Springer)가 판매하는 것은 저자의 지적 작품이기 때문에 언론인들이 적절한 몫을 받아야 한다’. 오래전부터 협회는 ‘AI가 윤리와 가치 판단능력이 결여되어 있기 때문에 기자를 대처해서는 안 된다’는 입장이었다. 나아가 AI 저널리즘은 한 신문사에 국한된 문제가 아니라 소통과 의견형성에 신기술이 활용되는 문제로서 국가와 사회에 영향을 미칠 수 있다고 지적한다. 한편, 공영방송 ARD 산하의 바이에른 공영방송(BR)은 AI 프로그램 개발을 위해 10가지 원칙을 제시한 바 있다. 여기에서는 AI 활용의 윤리적 문제가 포함되는데, 투명성과 자원에 대한 책임감, 협력과 토론이 수반되는 평가, 그리고 알고리즘 편향에 대응하고 사회적 다양성을 반영하기 위한 노력이 강조된다. 바이에른 공영방송사는 더 나은 저널리즘을 수행하기 위해 인공지능의 잠재력 이점과 위험을 고려하면서, 인간과 인공지능 사이의 건설적인 상호작용의 가능성을 모색하고 있다. 이때 새로운 기술이 가져다줄 투명성과 다양성, 그리고 지역성은 기자와 사용자를 위한 이익과 가치가 된다. 인공지능 기술이 급속히 발전하는 상황에서 국내 전문가들과 언론종사자들은 AI가 바꿀 언론 분야를 어떻게 전망하고 대처하는가? 우리는 인공지능이 뉴스 콘텐츠의 제작과 편집에 사용될 때, 무엇을 잠재적인 이점으로 인식하고, 무엇을 우려하고 있는가. 인간 기자가 기술 혁신과 저널리즘 사이에서 균형적인 역할을 하고, AI 저널리즘이 인간을 위해 기능하도록 미래를 준비하는 독일 언론인들의 사례를 참고해보자. 그리고 우리는 인간처럼 생각하고 판단하는 컴퓨터를 개발하고 사용하기 위해 어떤 원칙을 설정하고 있는지 생각해 보자.

경주신문 기자 2024/08/22 00:00 -

SDGs·ESG와 문화예술 8. 문화예술과 기업의 만남 메세나(2)

SDGs·ESG와 문화예술 8. 문화예술과 기업의 만남 메세나(2)호주의 AFCH(Australian Foundation for Culture & Humanities)와 아더앤더슨사(Arthur Andersen)가 1999년 공동으로 발간한 Making Arts & Culture Work in Business에서는 기업의 문화·예술 지원을 문화 투자로 규정하고, 문화 투자의 혜택을 3가지 차원으로 분류한다. 이들은 “기업측면에서의 문화·예술 지원은 기업이미지 제고에 긍정적 영향을 미칠 수 있고. 시장측면에서의 문화·예술 지원은 기업인지도 제고에 긍정적 영향을 미칠 수 있고, 종업원 측면에서의 문화·예술 지원은 고객과의 관계 증진과 같은 네트워킹에 긍정적 영향을 미칠 수 있다(안유나·한웅희, 2020)”고 주장한다. 최근 메세나와 관련한 여러 실천들이 전개되고 있다. 일반인들에게는 생소한 메세나는 영어로 패트로니지(Patronage)와 같은 뜻으로 박애정신에 근거해 있으며, 1967년 미국에서 기업예술후원회가 발족되면서 메세나라는 용어가 처음 사용되었다. 과거에는 왕이나 귀족들이 후원자 역할을 했지만 근래에는 정부나 기업이 후원자의 역할을 수행하고 있다. 오늘날 메세나 활동은 정부나 기업, 그중에서도 특히 기업이 문화예술에 대한 지원을 통해 사회에 공헌하는 활동을 총칭하는 용어로 사용되고 있다. 즉 문화예술 분야에 특화된 기업 사회공헌활동이라고 볼 수 있다. 이러한 기업 메세나 활동은 그 개념이 지속적으로 확장되고 세분화되어 왔다. 기존에는 주로 예술가 또는 예술적 활동에 대한 후원이라는 협의의 개념이었던 것에 비해, 근래에는 보다 다양한 문화와 스포츠에 대한 여러 형식의 지원 또는 예술, 사회문화, 스포츠 등과 관련된 다양한 공익사업을 모두 포함하는 것으로 그 개념이 확장되었다(송지연, 2018: 12). 동시에 기업 메세나 활동은 기존의 단순한 자선적 측면의 개념에서 기업 이미지 제고 등 기업경영 활동을 위한 전략적 사회공헌 관점이나 마케팅 관점 등 다양화된 개념으로 발전되어왔다(황낙건, 2019: 30). 그간 다수의 연구 결과는 기업의 메세나 활동이 소비자 또는 기업의 이해 당사자, 지역사회 관계자, 그리고 정책 입안자 등에게 기업에 대한 긍정적인 메시지를 전달함으로써 기업 이미지를 제고하고, 조직 구성원에게 회사에 대한 자부심과 애사심을 갖게 한다는 점을 밝힌 바 있다. 메세나 활동은 주로 문화예술을 매개로 하기 때문에 대중에게 긍정적인 기업 이미지를 심어주는 데에 매우 효과적이다. 기업은 메세나 활동을 통해 이윤만 추구하는 조직이라는 이미지를 탈피하기위해 노력하고 있으며, 더 나아가서 메세나 활동을 기업의 핵심 마케팅 수단으로 활용하는 것이다(황낙건, 2014: 30). 더불어 기업이 명품 이미지를 구축하는 데에 있어 문화예술 마케팅이 도움이 될 수 있다.

경주신문 기자 2024/08/22 00:00 -

![[전인식 시인의 경주인문학산책] 옛시와 문장으로 찾아가는 백률사](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1724297960_thumb_3000.jpg) [전인식 시인의 경주인문학산책] 옛시와 문장으로 찾아가는 백률사

[전인식 시인의 경주인문학산책] 옛시와 문장으로 찾아가는 백률사관음상(觀音像)과 서루(西樓) 소금강산 중턱에 자리하고 있는 백률사는 암자와 다름없는 작은 절이지만 우리가 알고 있는 사실 이외에 전해지는 이야기들이 많다. 백률사가 이차돈의 순교와 신라의 불교 공인과 관련된 절인 것은 누구나 다 아는 사실이다. 이미 알려진 이야기보다는 알려지지 않은 이야기에 대해 옛시와 문장으로 백률사를 찾아가보고자 한다. 개인적으로 백률사와의 인연이 깊어 남다르게 여겨지는 곳이다. 어린 날 할머니 손에 이끌려 갔던 최초의 절이기도 해서 할머니와 백률사에 대한 시를 첫 시집에 수록하기도 했다. 관음상 영험이야기 『삼국유사』 제3권 「탑과 불상」 조에 ‘백률사(栢栗寺)’가 나온다. 관음상의 영험한 이야기를 기록하고 있다. 효소왕 때 국선(國仙: 화랑의 우두머리) 부례랑이 북명(지금의 함흥)에서 말갈족에 잡혀갔고, 그 직후 천존고(天尊庫)에 있던 보물 현금(玄琴)과 만파식적(萬波息笛)이 감쪽같이 사라졌다. 부례랑의 부모가 백률사 관음상 앞에서 며칠 동안 기도하자, 불상 뒤에서 부례랑과 안상이 나타났고 탁자에 현금과 만파식적이 제자리로 되돌아왔다는 전설이 있다. 모두가 좋아하며 즐거워하였는데 얼마 후 불길한 징조가 나타났다. 다름아니라 6월 12일에 살별인 혜성이 동쪽 하늘에 나타나더니 17일에는 서쪽에 나타나므로, 천문관리가 아뢰기를 “만파식적과 거문고가 이룬 공적에 대한 작위를 봉하지 않아 이런 불길한 변고가 나타난 것입니다”하므로 이때서야 만파식적의 이름을 높여 ‘만만파파식적(萬萬波波息笛)’이라 하였더니 그제서야 혜성이 사라졌다. 이후에도 백률사 관세음보살상으로 말미암은 이적이 많으나 사연이 너무 복잡하여 쓰지 않는다고 일연스님은 『삼국유사』에 적었을 만큼 관음상에 관한 신이한 일이 많았다. 벡률사 관음상에 대해 전해오는 말에 의하면, 중국의 뛰어난 조각쟁이가 중생사의 불상을 만들 때 함께 만든 것이라고도 한다. 사람들은 말하기를 ‘이 보살님이 일찍이 도리천 하늘에 올라갔다가 돌아와 법당으로 들어갈 때에 밟은 발자국이 돌 위에 그대로 지금까지 남아 있다’고 한다, 다른 설에 의하면 그 발자국 자취는 ‘관세음보살님이 부례랑을 구원해 돌아올 때의 발자국 흔적’이라 하기도 한다. 절 입구에는 오늘날까지도 자국 흔적이 남아 있다. 이처럼 많은 이야기들이 백률사에 연관되어 전해지는 것으로 봐서 백률사는 이미 신라 때부터 관음성지로 유명했다. 기록상으로 보면 고려시대를 거쳐 조선 초기까지 관음상의 영험을 통한 사세가 쭉 이어져 왔다. 하지만 너무 유명세를 탔기 때문일까? 관음상은 경주를 떠날 수밖에 없었다. 전단관음상은 1412년(태종12년) 개경사(開慶寺) 주지 성민의 요청에 의해 이안(移安) 봉안되었다는 기록이 『태종실록』에 전한다. 개경사는 태조 이성계의 명복을 빌기 위해 태종 8년에 세워졌는데 건원릉을 지키는 능침사(陵寢寺) 역할을 하는 절이다. 국가 권력이 작용했다고 밖에 볼 수 없다. 빼앗아 갔다는 표현이 맞을 것이다. 근데 이상한 것은 경주를 떠난 관음상은 그곳에 가서는 영험이 나타나지 않았다는 기록이 백률사 중수기(1608년)에 전하고 있다. 경주옥적이 경주를 떠나서 소리를 내지 않는 것처럼 참 희한한 일이다. 1799년에 편찬된 『범우고(梵宇攷)』의 기록에 의하면 경기도 양주(현 구리시) 있던 개경사는 이미 폐사된 것으로 나온다. 그렇다면 전단관음상(旃檀觀音像)은 어디로 갔을까? 소재를 파악하고 원래 있던 백률사로 가져오면 그 영험이 되살아날지도 모를 일이다. 이런 환지본처(還至本處)의 일이야말로 의미 있는 일이 아닐까? 전단관음상은 바다를 건너온 귀한 불상임에 틀림없다. 전단향나무는 인도에서 나는 향나무로 주로 불상을 만드는 목재로 쓰이고 뿌리는 가루로 만들어 향으로 사용한다. 최초의 불상 또한 전단향 나무로 만들어졌다. 초기 불교경전에도 전단향나무가 자주 등장한다. 인도의 잠언시 수바시타에 나오는 「전단향 나무처럼」은 언제나 읽어도 좋다. 부서지면서도/ 도끼 날을 향기롭게 하는/ 전단향나무처럼 나 아닌 것들을 위해/ 마음을 나눌 줄 아는 사람은 아무리 험한 날이 닥쳐오더라도/ 스스로 험해지지 않는다 뱀들이/ 온몸을 친친 휘감아도 가슴에 독을 품지 않는/ 전단향나무처럼 마음이 맑은 사람은/ 아무리 더러운 세상에서라도/ 그 마음 흐려지지 않는다 옛시와 문장으로 찾아가는 백률사 서루(西樓) 경주시내를 가장 잘 볼 수 있는 곳은 어디일까? 옛 문사들은 소금강산 백률사 서루에 올라 서라벌을 내려다보며 시를 읊었다. 지금은 흔적을 찾을 수 없지만 일제 강점기 때까지만 하더라도 존재했음을 증명하는 사진이 2008년 불교신문에 의해 처음 공개되었다. 사진에는 2층 누각과 대웅전 일부 모습이 보인다. 정면 5칸 측면 2칸의 건물이었지만 지금은 사라지고 그 자리에는 종각과 요사채 건물이 있다. 경주를 찾은 명사들이 백률사 서루에 올라 찬란했던 서라벌을 내려다보며 감회에 젖는 일이야말로 경주를 찾는 보람이었으리라. 고려와 조선시대에 이르기까지 많은 문사들이 남긴 아름다운 글을 몇 편 읽어본다. 새벽에 일어나 작은 누각끝/ 발을 걷고 하늘을 바라보네 누각 아래가 바로 계림이어서/ 기괴한 일 헤아릴 수 없네 노거수 자욱한 안개/ 일만호에 비껴 깔리네 흰 구름 동산으로 떠가고/ 푸른 물은 서쪽 포구로 흘러가네. 우뚝한 황금빛 절집 사찰들/ 서로 마주해 아침 햇살에 따스해지네 반월성 안에 빽빽한 숲/ 꽃과 대나무 이제 주인이 없네 공연히 에전 풍류 남아 있어/한 곡조 높은 가락에 춤추네 기억해보니 최유선/ 문장은 중국을 흔들어 포의로 갔다 금의환향하니/ 나이 29세 전이었네 흰 옥에 파리가 점을 찍어/ 당시에 쓰이지 않았네 지금도 남산 안에/ 채소밭 한 뙈기만 남아있네 오래지난 구세손/ 머리 묶고 무리에 썩여있어 불러서 높은 관 씌우니/ 사람들 현자의 후손인 줄 아네 또 설선생이 있어/ 성대하게 용과 호랑이처럼 겨누었네 방언으로 오경을 강의하니/ 학자들은 동방의 공자로 견주었네. 세상에서 두 군자라 불리며/ 이름 나란하니 이두와 한가지네 읊조리며 맑은 바람 쐬니/ 묵은 병도 나을만 하네 오가며 부처를 뵈옵고/ 빈당에서 향불 하나 피우고서 머리 조아려서 우리 임금/ 만년의 천복을 받끼만 축원하네 -이하생략 몽고침입으로 황룡사도 불에 탔지만 그래도 많은 건물들이 남아있었던 것 같다. 전망 좋은 서루에 올라 경주를 내려다보며 열에 아홉은 금빛 사찰이라 지나는 객들은 구경하기 바쁘다는 표현과 뒤이어 큰 저택 구슬로 된 궁궐이 돌밭으로 변했네 라는 표현이 교대로 나온다. 파괴된 것과 파괴되지 않은 것들이 혼재된 도시의 모습이 그려진다. 온전한 전성기의 서라벌 모습은 얼마나 장대하고 아름다웠을까 하는 생각을 해본다. 14세기 고려 말 인물인 전사경(全思敬)은 『서루기」에서 계림에 있는 누각중 백률사의 누각이 가장 훌륭하다고 했다. 서라벌을 조망하는 최고의 위치로 백률사를 꼽고 있다. 매월당 김시습도 경주 남산 용장사에 거주하면서 경주의 구석구석 안 가본 곳이 없을 정도로 다니며 많은 시를 남겼다. 그 가운데 백률사에 관한 시가 2편 있다. 「백률사 옥판 스님」이라는 시는 백률사를 드나들며 스님들과 교류하고 소통한 것을 알 수 있는 시이다. 「백률사 누각에 올라가 바라보면서」는 다음과 같다. 느릅나무 높고 낮게 흰 안개를 뿜는데/ 인가와 절집이 이웃하여 잇대 있구나. 물소리 서쪽으로 거슬러 시조(市朝)가 변하였고/ 산 형세는 북쪽이 낮아 문물을 옮겼다네. 석탈해 사당 가에 속절없이 달만 있고/ 경애왕의 능가에는 저절로 밭이 없다. 유유한 성패가 모두 이와 같으니/ 진(秦)나라 앞서 주(周)나라는 8백 년이었다네. 정지상, 박효수, 전사경 그리고 김시습 시에서도 마찬가지로 공히 백률사 서루에서 내려다 본 서라벌의 감회를 시로 표현하고 있다. 그들이 백률사 돌계간을 올라왔던 이유이기도 하다. 하지만 현재는 백률사에서 시내 조망은 숲에 가려 보이지 않는다. 그 옛날처럼 명소가 될 수도 있는 백률사 서루 복원은 요원한 일일까? 있는 것 보다 없는 것이 많은 백률사 유물들 백률사의 서루는 허물어졌고 관음상도 경주를 떠나있다. 이외에도 백률사의 귀중한 유물들은 현재 국립경주박물관에 옮겨져 보관 전시되고 있다. 백률사 법당의 금동약사여래불은 높이가 179㎝ 입상으로 통일신대 최대 크기 불상으로 국보로 지정되어 1930년대부터 국립경주박물관에 전시 보관되고 있다. 불국사의 금동비로자나불, 금동아미타여래좌상과 더불어 통일신라시대 3대 금동불로 불린다. 이곳에서 발견된 이차돈 순교비도 백률사 석당기(栢律寺石幢記), 이차돈 공양비로 불리기도 한다. 높이 104㎝, 너비 29㎝ 6면으로 만들어졌으며, 6면인 것은 육바라밀을 뜻한다. 화강암 육각기둥 가운데 다섯면은 명문이, 나머지 한면은 이차돈 순교장면이 양각되어 있다. 제1면에는 “목을 베자 머리는 날아가 소금강산(小金剛山)에 떨어지고, 목에서는 흰 피가 수십장이나 솟아 올랐으며, 갑자기 캄캄해진 하늘에서는 아름다운 꽃송이가 떨어지고, 땅이 크게 진동하여 왕과 신하들이 마침내 불교를 공인했다”라는 이차돈의 순교 장면을 설명하고 있다. 이차돈 사후 290여년 흐른 뒤인 817년 이 비를 만들었다고 『삼국유사』 염촉멸신조(厭觸滅身條) 편에 전한다. 염촉은 이차돈의 본이름이다. 글씨는 김생이 썼다고 한다. 경내에는 자연암벽에 7층탑이 음각되어 있으나 도움없이 찾아 보기는 쉽지 않다. 대웅전 앞에 탑 세울자리가 없어 바위에 새겼다고 전해진다. 앞서 말한 영험한 부처님 발자국도 절 입구에서 살펴볼 수 있다. 절 계단 오르기 전 입구에서 제일 먼저 마주하는 굴불사지 석조사면불상에는 언제나 찾아오는 사람들의 발걸음이 끊이지 않는다. 서쪽 아미타불, 동쪽 약사여래불, 북쪽 미륵불, 남쪽 석가모니불을 새긴 사방불이다. 삼국유사에 의하면 경덕왕이 백률사에 행차할 때 땅속에서 염불소리에 들려와 파보니 큰 돌이 나왔고 사방불이 조각되어 있어 그곳에 절을 세웠는데 굴불사라 이름하였다고 전해진다. 2022년 태풍 힌남노 때 큰 피해를 입고 자칫하면 다시 땅속으로 들어갈 뻔 했지만 다행히 최근 원래대로 복구되었다. 청마는 이곳에서 「사면불」이라는 아름다운 시를 지었다. 백률사 뒷편 소금강산 정상 부근에는 동천동 마애삼존불이 있다. 이른 새벽 운동삼아 오르면 누군가 늘 빗자루로 깨끗히 쓸어 놓고 있다. 비질 덕분에 정갈한 마음으로 희미해져가는 마애불 앞에 두손 모으게 한다. 어느 분일까 궁금도 하다. 빗자루질 하는 그 마음이 바로 부처님마음 아닐까. 그리고 소금강산 정상 근처에는 십년 가까이 매일 올라와 솔방울 달력을 만들어 날짜를 알려주는 분이 계신다. 퇴직 교장선생님으로 비가 오나 눈이 오나 태풍이 와도 하루도 거르지 않고 올라오는 마음 또한 부처님 마음이 아닐까. 세상 구석구석에는 드러나지 않게 이타행(利他行)을 실천하는 아름다운 사람들이 참 많다. 소금강산 너머 마을 이름이 부처가 많다는 뜻의 다불(多佛) 마을인 것도 우연이 아닐 것이다. 한 청년이 큰 뜻을 위해 목숨을 바꾸었듯 백률사가 있는 소금강산에서는 모두가 부처이다. 전인식 시인 (전문기자) 이 기사는 지역신문 발전기금을 지원받았습니다.

경주신문 기자 2024/08/22 00:00 -

경주애가원, 입소세대 대상 물놀이 프로그램 운영

경주애가원, 입소세대 대상 물놀이 프로그램 운영한부모가족복지시설 경주애가원은 여름방학을 맞이해 지난 13일 캘리포니아비치를 방문해 입소세대주와 자녀들을 대상으로 워터파크 체험을 실시했다. <사진> 이번 캘리포니아비치 체험은 사회적 가치를 추구하고, 지역사회와 함께하는 ㈜삼봉개발 경주월드(대표 정원기, 함영관)에서 체험활동의 기회가 적은 시설 거주 저소득 한부모가정의 어머니와 아동들을 위해 후원해 이뤄졌다. 아동들은 “날씨가 너무 더워서 집에만 있어서 심심했는데 엄마와 친구들과 함께 워터파크에 놀러와 물놀이를 하니 너무 시원하고 즐겁다”며 참여 소감을 전했다. 이윤주 원장은 “여름방학을 맞이해 아이들이 엄마와 함께 체험하고 추억을 만들 수 있어 더 뜻깊은 날이었다. 매년 잊지 않고 좋은 기회를 주신 경주월드 관계자에게 감사드린다”고 인사를 전했다. 한편, 경주월드는 매년 하절기 워터파크, 동절기 스노우파크 등 두 차례씩 시설 아동들의 건강한 방학 나기를 위한 경주월드 체험을 무료로 지원하고 있다.

이재욱 기자 2024/08/22 00:00 -

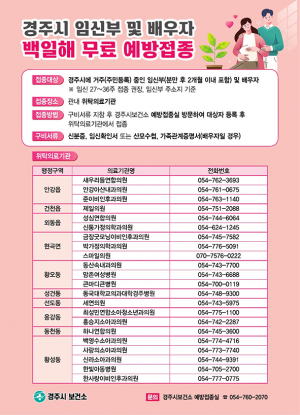

임산부 및 배우자 백일해 무료 예방접종 시행

임산부 및 배우자 백일해 무료 예방접종 시행경주시는 다음 달 2일부터 임산부 및 그 배우자를 대상으로 백일해 무료 예방접종을 실시한다. 백일해는 ‘100일 동안 기침을 한다’는 뜻의 병명으로 신생아와 유아에게 심각한 호흡기계 합병증을 유발할 수 있는 감염성 질환이다. 시는 최근 백일해 환자 발생이 증가함에 따라 산모가 백일해에 대한 면역력을 가지도록 하는 것이 중요하다고 판단했다. <사진> 지원 대상자는 주민등록상 주소지가 경주시인 출산 후 2개월 이내의 임산부 및 배우자다. 신청은 구비서류 지참 후 경주시보건소 예방접종실에 방문해 대상자 등록을 하면 위탁의료기관에서 무료 접종이 가능하다. 접종은 임신 27~36주 사이에 받는 것을 권장하고 있다. 보건소 관계자는 “임신부가 백일해 예방접종을 받으면 태아에게도 면역력을 전달해 신생아가 백일해로부터 보호받을 수 있다”며 “앞으로도 시민 건강 증진을 위한 다양한 사업을 지속적으로 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.

이재욱 기자 2024/08/22 00:00 -

한수원-초록우산 어린이재단, 미래 세대 위한 사회공헌사업 협약 맺어

한수원-초록우산 어린이재단, 미래 세대 위한 사회공헌사업 협약 맺어한국수력원자력과 아동복지 대표기관인 초록우산 어린이재단이 지난 14일 서울 초록우산 본부에서 미래세대의 안전하고 건강한 성장을 위해 ‘2024년 사회공헌사업 협약’을 맺었다. <사진> 협약을 통해 한수원과 초록우산 어린이재단은 전국의 지역아동센터 및 아동을 위한 ‘지역아동센터 행복나눔’ 사업과 아동복지시설에서 퇴소하는 자립준비청년의 건강한 자립을 돕는 ‘열여덟 혼자서기’ 사업에 협력하기로 했다. 지역아동센터는 방과후 돌봄이 필요한 아동의 보호, 교육 등 복지서비스를 제공하는 시설이다. 한수원은 2012년부터 전국의 지역아동센터에 행복도서관 304개소, IT 역량 강화를 위한 IT-Zone 50개소를 설립하는 등 지금까지 총 150억원을 지원해왔다. 올해는 전국 4000개 이상의 지역아동센터들을 대상으로 공모를 통해 엄정한 심사기준을 거쳐 120여개의 센터를 선정해 세부 항목별(행복도서관, IT-Zone, Safe-Zone, 기초·경험학습)로 지원할 예정이다. ‘열여덟 혼자서기’사업은 가정으로부터 보호받지 못하는 아동과 청년을 대상으로 경제교육, 인턴십 등 자립역량 향상 프로그램을 시행해 이들이 안정적으로 사회정착을 할 수 있도록 지원한다. 2021년 55명, 2022년 122명, 2023년 126명의 청년들이 자립을 위한 후원을 받았으며, 올해는 133명의 청년에게 지원될 예정이다. 정용석 한수원 기획본부장은 “초록우산 어린이재단과 함께 미래세대에 도움이 되는 다양한 지원 사업들을 성실히 수행할 것”이라며 “아동과 청소년들이 소외되지 않고 모두가 안전하고 건강하게 성장하도록 지원하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이상욱 기자 2024/08/22 00:00 -

독립운동가와 친일파, 문파 선생 형제들의 일제강점기 삶

독립운동가와 친일파, 문파 선생 형제들의 일제강점기 삶2024년 8월15일, 광복절 맞은 대한민국이 희한하게 오염되었다. 국영방송 KBS가 하필 광복절에 되자마자 기미가요와 나비부인을 내보내고 제멋대로 조작된 이승만 홍보 영화를 틀어 국민적 공분을 샀다. 헌법은 물론 이승만조차 인정한 대한민국상해임시정부의 법통을 무시하는 뉴라이트 인사들이 정부요직을 꿰차는 것도 모자라 독립운동기념관 관장까지 친일파가 점거했다. 이런 시국에 최부자댁과 관련한 독립운동을 조명해 보는 것도 의미 있다. 이미 알고 있듯 문파 선생님은 백산무역주식회사를 통해 전 재산을 상해임시정부로 보낸 독립운동가다. 그러나 아주 일부에서는 친일파라 불리기도 했다. 해방직후 구성된 반민특위에 의해 친일파로 검거되었다가 가장 먼저 혐의를 벗고 나왔으며 1990년대 민족문제연구소에서 친일인명사전을 간행할 때도 친일 인물에 올랐다가 심의 후 가장 먼저 제외되는 등 곡절을 겪었다. 친일파로 몰린 이유는 백산무역을 준비하시던 시기 문파 선생님이 일부러 도평의원에 출마해서 당선되었기 때문이다. 그러나 이것은 일제의 감시망을 현혹하기 위한 위장용이었다. 비슷한 예로 손병희 선생이 기생집을 출입하며 돈을 뿌리는 시늉을 했고 안희제 선생이 일본인 여인과 살림을 차리는 등으로 일본인들의 눈을 속이던 모습도 그런 눈속임이었다. 문파 선생님의 바로 아래 동생인 최윤 선생은 최부자댁 친일논란의 중심에 선 인물이다. 이분은 한량기질이 있어 말 타고 활 쏘고 사냥하는 것을 즐겼고 서예와 그림, 바둑 등 다방면의 예술 활동에 정통했다. 한때 우리나라 최고의 판소리 명인으로 불렸던 박동진 선생이 이분께 거문고를 배웠을 정도로 음악에도 범상치 않은 조예를 가졌다. 이분이 친일파로 낙인찍힌 것은 일제강점기에 중추원 참의를 지냈기 때문이다. 원래 이 중추원 참의 자리는 문파 선생님에게 제안된 자리였다. 당시 이미 백산무역주식회사의 여파로 가산이 모두 조선척식은행에 저당 잡혀 있을 때였다. 당연히 일제의 압력이 날로 가중될 때였다. 그러나 문파 선생님이 끝까지 사양하자 집안의 화를 막기 위해 최윤 선생이 대신 나서 참의 자리를 받은 것이다. 셋째 최완 선생, 상해임시정부 재무위원으로 활동. 간악한 일경의 음모로 귀국 후 순국 셋째 동생은 프랑스 조계 상해임시정부시절 재무위원을 지내신 최완(1889-1927) 선생이다. 재무위원이면 요즘의 차관급에 해당하는 중책이다. 이분은 독립운동을 하다 일본 경찰에 체포되어 모진 고문 끝에 헤어날 수 없는 병을 얻었고 그로 인해 출옥하자마자 돌아가셨다. 최완 선생이 귀국해 일경에 체포된 데는 당시 경주경찰서장의 음흉한 음모가 도사리고 있었다. 그는 먼저 문파 선생님에게 접근해 친한 척한 후 이런저런 이유를 들어 문파 선생님의 필적을 얻어냈다. 이어 이를 흉내 내어 최완 선생에게 ‘집안에 위급한 일이 있으니 한 번 다녀가라’는 편지를 보냈다. 일경의 간계를 알 턱 없었던 최완 선생은 귀국하는 즉시 체포되어 옥고를 치르고 돌아가셨다. 최완 선생은 존 무초 미국 대사 편에서 말했듯 해방후 국방장관을 지낸 신성모 씨, 내무장관을 지낸 이효석 씨와 막역한 사이이기도 했다. 이 두 사람 역시 일제강점기에 국내에서 독립운동을 하다 일제의 눈을 피해 교촌의 최완 선생댁에 1년 넘게 숨어 지냈다. 문파 선생님 역시 이 두 사람을 잘 알았고 일제에 들키지 않도록 많은 배려를 해주었다. 그러나 일본이 쉽사리 망할 것 같지 않자 두 사람은 각각 영국과 중국으로 망명하게 된다. 이때 최완 선생이 두 사람의 망명길을 돕기 위해 자신의 재산 3백석 중 2백석을 팔기 위해 문파 선생님과 상의했다. 그러자 문파 선생님이 ‘많지 않은 재산을 그렇게 다 쓰는 것은 가당치 않다’고 만류한 후 자신의 재산 중 2백 석을 내어 망명길을 돕기로 했다. 그러나 최완 선생은 ‘이것은 자기 일이기도 하다’며 끝까지 1백 석은 당신의 재산으로 대치, 이들을 망명시켰다. 신성모 씨는 영국으로 가서 뒤에 상선을 타며 선장이 되었고 해방 후 귀국했을 때 탁월한 영어 실력과 온 세계에 대한 지식으로 이승만의 눈에 들어 내무부 장관으로 발탁되었다. 이효석 씨 역시 해외로 망명하여 독립운동을 했는데 해방 후 귀국하여 신성모 씨의 추천으로 내무부 차관이 되었다. 그러나 최완 선생은 이미 고인이 된 뒤여서 두 사람을 만날 수 없었다. 두 인물은 뒤에 이승만 정권의 독재에 부역해 국민적 지탄을 받았다. 막내 동생 최순 선생은 문파 선생님을 도와 백산무역주식회사의 상무이사로 지내면서 독립운동에 깊이 간여한 분이다. 이분은 해방 후 재헌국회의원선거에서 출마했지만 뜻하지 않게 암살당했다. 경주시사(慶州市史)에도 나오는 이 이야기는 고등계 형사 출신의 서영출이라는 친일파와 관련 깊다. 고등계 형사에 의해 암살당한 막내 최순 선생, 해방후 경주에서는 이협우 같은 악한이 대량 학살 일삼아 ‘고등계’란 일제 강점기, 우리나라 사람의 독립운동 동향을 감시하고 탄압하는 일을 맡아보던 경찰 부서를 일컫는다. 여기에는 특히 우리나라 사람이면서 일본의 앞잡이가 된 경찰들이 대부분으로 일본은 말이 쉽게 통하고 행동 습성을 잘 아는 동족을 통해 수사에 능률도 올리고 한편으로는 한국인 간에 서로 적대시하는 이간(離間) 효과도 노려 전국 각 경찰서에 고등계란 이름의 앞잡이들을 두루 심어 놓았다. 서영출도 그중의 한 명이었다. 이 서영출 역시 해방 후 대부분 친일경찰들처럼 잡혀가기는커녕 일본인이 버리고 간 적산가옥에 눌러살면서 마치 자신이 독립지사라도 되는 양 청년단 관계의 일을 하며 온갖 포악한 짓을 일삼았다. 최순 선생은 평소 대쪽 같은 성품을 지녔는데 고등계 형사 출신의 서영출이 애국자인 양 행세하는 꼴을 보고는 대놓고 야단을 친 적이 있어서 두 사람 사이가 매우 차가웠다. 그 상태에서 최순 선생이 재헌의원에 당선되면 서영출이 곤란해질 것이 뻔했다. 서영출은 궁리한 끝에 서북청년회 사람들을 사주해 최순 선생을 암살하는 만행을 저지른다. 당시를 회고한 최염 선생님 말씀! “당시의 사건을 똑똑히 기억하는데 어느 날 내가 마당에서 노는데 이북 사람 하나가 막내 종조부를 찾아와서 한동안 심각한 말을 나누고 돌아갔어요. 그가 사흘 후에 다시 왔다가 30분쯤 후에 돌아갔어. 그런데 들어갈 때 못 보았던 큰 가방을 들고 나갔어요. 며칠 후에 종조부님이 또 당신을 찾아온 사람들과 함께 나가셨는데 그 길로 싸늘한 주검이 되셨어요!” 이 사건의 전모가 밝혀진 것은 서영출에게 의뢰를 받고 최순 선생 암살을 모의한 이북 사람 한 명이 문파 선생님을 찾아와 사실대로 고해바쳤기 때문이다. “그 이북 사람이 할아버지를 암살한 일로 서영출에게 또 다른 해코지를 당할 것을 염려하여 할아버지께 와서는 일본으로 밀항할 자금을 대달라고 청하면서 서영출의 범행 사실이 세상에 드러난 것이지요” 문파 선생님은 즉시 경찰에 고발해 그와 서영출, 또 다른 이북 사람 하나를 법정에 세웠으나 증거불충분으로 풀려나는 아이러니를 겪었다. 문파 선생님이 서영출을 벌주기 위해 온갖 청원을 다 하고 다니셨으나 어떻게 된 일인지 끝내 그를 벌 줄 수 없었다. 거대한 권력의 힘이 서영출 뒤에 도사리고 있어서였다. 일제강점기를 지난 해방 후까지 우리나라 전역에서 이런 일들이 벌어졌는데 유명한 고등계 형사 노덕술은 바로 그런 대표적인 자였다. 경주시 내남면 출신의 이협우라는 자 역시 그보다 더 악질적인 고등계 경찰이었다. 그자 역시 이승만의 비호 아래 형을 살기는커녕 일제강점기 때보다 더 떵떵거리며 잘 살았다. 이협우는 1949년 내남면 민보단장을 지냈는데 이때 자신의 권력을 이용해 경주 내남면 일대에서 ‘보도연맹사건’을 일으킨 흉악한 범죄자다. 그는 좌익 색출을 명분으로 자신의 개인적인 원한을 풀었는가 하면 좌익과 상관없는 양민들까지 대거 좌익으로 엮어 학살해 틈수골 등에 매장했다. 그런데도 온갖 부정선거와 자유당 정권에 빌붙은 결과 제2대, 제3대, 제4대 국회의원에 당선되는 등 어이없는 정치적 호사를 누렸다. 우리나라 독립 운동 역사의 아이러니란 바로 이런 것이다. 형제분 중 한 분은 내놓고 격렬한 독립운동을 했고 두 분은 국내에서 암암리에 독립자금을 대셨다. 또 한 분은 일제 앞잡이의 정점이라 불리던 중추원 참의를 지냈다. 한 집안에서 이처럼 대조적인 행보를 펼치기도 쉽지 않을 것이다. 바로 여기서 최부잣집 종손이자 집안의 가주로서 문파 선생님의 고충이 느껴진다. 나라를 되찾고자 기울이는 노력 이면에 수백 명 집안의 가주로서, 오랜 명가의 종손으로서 조상을 빛내고 가문을 지켜야 한다는 기본적인 책임의식 또한 만만치 않았을 것이다. 더구나 일제의 감시가 삼엄한 가운데 언제 뜻밖의 사건으로 잡혀갈지 모르는 살얼음판을 디디고 계셨음에랴 !

경주신문 기자 2024/08/22 00:00 -

경주솔거미술관, 경북중견작가 최영조·예진영 초대전

경주솔거미술관, 경북중견작가 최영조·예진영 초대전작가들의 독창적인 시각을 통해 빛과 사물 간의 관계를 심도 있게 탐구할 수 있는 특별한 전시가 펼쳐지고 있다. 경주솔거미술관에서 중견작가 최영조와 예진영의 초대전 ‘빛과 사물의 조응: 시각의 추상적 흐름 읽기’가 9월 22일까지 열린다. 두 작가는 각기 다른 장르인 수묵화와 유화를 바탕으로 작품활동을 이어가고 있다. 이번 전시에서는 두 중견작가의 평면 작품 약 19점(최영조 13점, 예진영 6점)과 작업과정을 이해할 수 있는 아카이빙 자료들을 만날 수 있다. 최영조 작가는 자연 풍광에서의 빛의 흐름과 변화를 주목해 자연이 지닌 아름다움을 화폭에 펼쳐낸다. 그의 주된 소재는 매화로, 이는 과거 문인들이 마음 수행을 위해 즐겨 그린 주제의 연장선상에 있다. 매화는 맑은 하늘 아래에서 또는 무성한 숲속에서 각기 다른 아름다움을 발산하며, 최영조 작가는 매화 기행을 통해 마음속에 담긴 풍경의 감동을 화폭에 옮긴다. 각기 다른 시공간의 흐름은 같은 종류의 꽃이라도 수백만 가지 인상을 만들어낼 수 있음을 최영조 작가의 매화 작업을 통해 확인할 수 있다. 최영조 작가는 동국대 미술학과 대학원 석사과정을 졸업했다. 그는 대한민국미술대전 문인화부문 초대작가 및 경상북도서예문인화대전 초대작가로 활동하고 있으며, 다수의 미술대전과 공공 프로젝트에서 심사, 자문, 운영 위원 등으로 참여해왔다. 개인전 22회를 포함해 현재 (사)한국미술협회 경주미술협회 지부장으로서 활발한 활동을 이어가고 있다. 반면, 예진영 작가는 자연에서 발견할 수 있는 바람의 흐름과 빛의 움직임을 점토와 알루미늄, 핀 등을 활용해 하나의 큰 흐름으로 구성한 화면을 선보인다. 그녀의 작품 속 응집체들은 거대한 자연을 구성하는 유기체들의 집합으로, 각각의 부분이 전체를 이루는 의미를 담고 있다. 흐름은 단일 객체의 작용으로 생성될 수 없는 복합적 현상이며, 다수의 개체 간의 반응을 통해 생성되고 소멸된다. 예진영 작가의 작업은 빛, 바람, 물의 흐름을 통해 ‘조화로움’의 아름다움을 드러내며, 관람객들에게 자연과 우주 간의 연관성을 체험하게 한다. 예진영 작가는 1970년 경상북도 청도에서 태어나 1993년 영남대 미술대학 동양화과를 졸업한 후, 1998년 미술교육 전공으로 대학원을 마쳤다. 2001년 첫 개인전 ‘古 · 흔적’을 시작으로, 2020년 ‘공간 - 빛 그리고 시간’ 등 여러 전시를 통해 주목받고 있다. 그의 작품은 대구 문화 예술회관, 포항 시립 미술관, 뉴욕의 JanKossen Contemporary 등에 소장돼 있으며, 한국화 동질성 전 및 아트 마이애미 등 국내외 전시에 참여하며, 현대적 감각으로 한국화의 매력을 선사하고 있다. 솔거미술관 측은 “이번 전시에서는 최영조와 예진영 두 작가의 작품을 통해, 사물이 빛에 반응하는 순간을 포착하는 공통적인 지향점을 살펴볼 수 있을 것”이라면서 “빛과 사물의 조응은 우리가 사물을 인식하는 데 있어 필수적인 요소다. 작가들은 이 조응의 순간을 놓치지 않고 캔버스에 담아내며, 회화의 추상성을 어떻게 발전시켜 작품으로 형상화하는지 보여준다”고 설명했다. 그러면서 “이번 전시를 통해 두 작가의 독창적인 조형 언어와 빛의 매력을 새롭게 경험하시길 바란다”고 덧붙였다. 한편 경주솔거미술관은 경상북도에서 활발히 활동 중인 중견 작가들의 예술세계를 심층적으로 조명하고, 경북 미술계의 활성화 및 역량 제고에 기여하기 위해 경상북도 중견작가 초대전을 기획하고 운영하고 있다.

오선아 기자 2024/08/22 00:00