-

경주의 ‘질’을 확 뜯어 고쳐 보면

경주의 ‘질’을 확 뜯어 고쳐 보면털, 눈, 코, 귀 볼, 입, 턱, 목, 젖[乳], 살, 팔, 손, 배, 등, 발 등은 우리 몸의 한 부분을 일컫는 말이다. 몸을 벗어나면 땅, 뫼[山,] 흙, 논, 밭, 벌[野], 들, 터[址], 내[川], 걸[川], 골[洞], 돌, 삽, 일[事], 벼, 해, 별, 달, 비, 눈[雪,] 물, 낮, 밤, 해[年], 집, 쌀, 밀, 콩, 밥, 똥, 옷, 멋, 맘[心], 칼, 풀, 뱀, 소, 말, 개, 닭, 새, 나, 너, 꿈, 돈, 질[路], 길 등등의 말이 있다. 이들 단어의 공통점은 무엇일까? 한자말이 아닌 순 우리말이자 1글자로 된 단어이다. 이는 가장 으뜸으로 치는 몸의 일부분 이름이기도 하거니와 사람이 살아가면서 맞닥뜨리는 중요한 것들에 대한 단어이다. 연구자에 의하면 한반도에 터전을 마련한 우리 선조들이 혈통이나 문자, 언어가 하나로 통합되어 민족화된 기준을 신라의 삼국통일로 보고 있다. 그렇게 보면 오늘날 우리 경주말에는 신라어가 상당히 녹아 있는 셈이다. 경주말의 특징 가운데 하나는 단어의 함축적 줄임말이며, 우리가 사는 데 필요한 가장 중요한 우리말이 1자로 구성된 뿌리가 여기에 있다. 두 마디는 벌써 늦다는 개념인 것이다. 우리 문화에 빨리빨리 문화가 있다. 산림청 기준에 따르면 한반도는 64%가 산악지대로 산과 산 사이에 벌이나 골, 들, 내[川]가 만들어 지고 우리는 거기서 삶의 터전을 일구며 살아왔다. 숙명적으로 해뜨는 시각은 늦고 빨리 지기에 일을 할 수 있는 활동시간이 짧다. 그래서 빨리빨리 해야만 먹고 살 수 있었기에 행동은 물론 말에까지 영향을 미쳐 가장 중요하다고 생각한 단어는 1자로 만들었으리라 믿고 있다. 그 가운데 ‘길’이라는 단어는 땅위의 평면적인 길이기도 하지만 사람이 희망하고 꿈꾸는 이상향, 즉 목표지향의 과정을 뜻하기도 한다. 경주에서는 ‘질’이라고 흔히 말했다. 우리 지역만의 이 특징은 기역(ㄱ)이 지읒(ㅈ)과 통하여 음절 내에서 구개음화(수의적 구개음화)가 이루어져서 그렇다. 아직도 연세가 드신 어르신들은 질(길), 지름(기름), 질들이다(길들이다), 지림사(기림사)라 하니 바로 그것이다. ‘삼국유사’ 제1권 기이 제1에는 김알지에 대한 천손강림(天孫降臨) 설화가 실려 있다. “호공이 밤에 서쪽마을을 지나다 시림(계림) 속에서 커다란 빛이 밝게 빛나는 것을 보고 가보니 나뭇가지에는 황금 상자가 걸려 있고 빛이 상자 속에서 나오고 그 밑에 흰닭이 울고 있어서 석탈해 왕에게 알리니 왕이 친히 가서 상자를 열어 보니 사내아이가 누워 있다가 곧장 일어났다. 그 아이를 알지라고 이름 붙였는데 알지는 우리(신라;경주)말로 어린아이[小兒]를 뜻한다”는 것이 간추린 이야기다. 여기서 ‘알지’는 ‘ㅈ’ 앞에서 ‘ㄹ’ 탈락현상이 일어나 ‘아지’가 되고 다시 구개음화로 ‘아기’가 되었다. 이러한 예는 아직도 동물에 남아 있으니 송아지, 망아지, 강아지 등이다. 경주에는 길, 곧 질에 대한 이름이 특색있게 붙여져 있다. 역사성과 그 지역의 특징을 살려 붙였다. 정부에서도 2011년 골목길까지 확대한 도로명 주소 고시이후 2014년부터 본격적으로 시행하고 있다. 큰 도로의 경우 예전에는 주로 끝지역 양쪽 도시 이름 한자씩을 따서 지었으니 경부고속도로(서울-부산)가 대표적이며, 경주의 대경로(대구-경주), 경감로(경주-감포)도 그 예다. 이밖에도 지역 명소의 특성에 맞추어 도로명을 붙였으나 오늘에 와서는 의미가 확 다가오지 않는다. 경감로는 문무대왕로가 적절하고 팔우정로타리에서 광명 삼거리 구간의 태종로 가운데 서천교에서부터 광명까지는 법흥왕로로 바꾸면 어떠할까. 또 서천교에서 무열왕릉 가는 대경로를 태종로로 변경하면 좋을 듯하다. 서천 동편 길인 강변로는 형산대로를 제안하고 금장교 네거리에서 현곡 용담정으로 가는 길은 동학대로 혹은 최제우로, 배반네거리에서 용강네거리 구간의 산업로는 황룡(사)로 혹은 백률(사)로 또는 이차돈로가 어떠할까. 이밖에도 시내의 북성로는 읍성북로, 동문로는 읍성동로 또는 향일문로, 북문로는 읍성북로로 바꾸고 중앙로는 도로폭이나 의미가 옅어진 만큼 천마총로 또는 황남대총로로 변경하면 좋을 듯싶다. 경주 전체의 큰 길을 두고 샅샅이 뒤지면 바꾸어 더 좋을 만한 길이 여럿 있을 것이다. 경주시는 지난해 12월 도로명주소위원회를 열고 황성공원 일대의 용담로를 황성공원로로 변경하기로 결정한바 있다. 또 지난달 양북면 명칭변경추진위원회가 주민의견을 물어 88.3%의 변경 찬성에 새 이름으로 문무대왕면으로 하는데 76.5%의 지지를 얻어 이달 들어 전문위원 자문회의에서 최종 결정하였다. 시는 경북도에 보고하고, 명칭 변경에 관한 조례를 개정하여 양북면을 문무대왕면으로 바꾸는 일만 남겨두고 있다. 이처럼 현재의 실정에 맞는 이름의 변경을 길에 두고 시도한다면 바꾼 뒤 도로명을 따라 다니는 시민이나 경주를 찾는 관광객이 그 길의 어느 지역에 해당 도로명과 관계된 유적이 있거나 역사성을 인식하게 되어 홍보의 효과가 클 것이다. 우리가 살아가는데 참 중요한 ‘길’, 이참에 경주의 ‘질’을 확 뜯어 고쳐 보면 어떨까?

경주신문 기자 2020/11/26 00:00 -

경주의 거리는 문화플랫폼

경주의 거리는 문화플랫폼문화관광자원은 그 특성상 시간적, 기술적 변화에 따라 그 가치가 소멸되기도 또 새로운 모습으로 거듭나기도 한다. 하드웨어 일색인 관광 자원에 스토리텔링을 보강함으로써 문화적 가치를 높일 수 있다는 것이다. 지역문화관광자원을 자기들만의 특성으로 성공으로 이끈 좋은 예로 영국웨일즈의 헤이온와이의 헌책방 마을, 일본의 시라카와고 갓쇼즈쿠리를 들 수 있다. 헤이 온 와이(Hay-on-Wye) 헌책방 마을은 헌책이라는 독특한 스토리텔링을 활용하여 사람들을 불러 모았고, 이를 근간으로 매년 5월말부터 6월초까지 개최되는 헤이 축제(Hay Festival)를 비롯해 각종 예술, 문화 행사들이 열리는 공간으로 발전하여 세계적인 관광명소로 거듭났다. 헤이 온 와이의 성공은 유럽 각지로 확산되어 벨기에의 레뒤(Redu), 네덜란드의 브레드보르트(Bredevoort) 등 22개의 헌책방 마을이 생기는 등 스토리텔링을 활용한 지역문화관광자원 확산의 좋은 성공사례가 되었다. 1995년에 세계문화유산 등재된 일본의 전통마을 시라카와고 갓 쇼즈쿠리는 인구 600명의 첩첩 산중의 마을로 일본의 전통적인 대형 목조 주택을 원형 그대로 보존한 곳이다. 지역문화자원의 원형보존을 위하여 녹색관광을 도입하고, 지역주민의 참여로 이루어진 시라카와고 오기마치 취락의 자연환경 지키기 협회와 시라카와고 갓쇼즈쿠리 보존재단이라는 공공 단체가 상호 협의하여 거버넌스를 이룸으로써 지금은 연간 100만 명 방문객, 50억 엔 관광수입을 올린다. 지역문화자원의 원형보존이 성공적으로 관광상품화 되어 전세계로 확산된 좋은 예라 할 수 있다. 경주도 스토리텔링을 가미할 수 있는 좋은 문화관광자원을 많이 가지고 있고, 불국사 석굴암지구나 양동 등 세계문화유산은 자체로도 가치를 발하고 있다. 하지만 경주의 문화관광자원이 위에서 언급한 헤이온와이나 갓쇼츠쿠리와 같은 성공사례라 보기에는 어려운 측면이 있다. 황리단길의 성공으로 경주관광이 역사문화관광 일변도에서 벗어나 경제적으로도 발전해가고 있지만 경주 관광의 티핑 포인트가 필요해 보인다. 티핑 포인트는 모든 것이 한꺼번에 갑자기 변화하고 전염되는 극적인 순간을 가리키는 것으로 말콤 글래드웰이 그의 저서 'ipping point'에서 언급한 바 있다. 티핑 포인트는 사소한 것이 어떻게 큰 변화를 일으키는 가를 볼 수 있고 사소한 부분에서 빅이슈를 끄집어내는 역할을 기대하는 것이다. 그 일환으로 경주의 거리가 문화플랫폼의 거리로 점차 변환해 갔으면 한다. 플랫폼의 어원은 프랑스어 plateforme에서 유래되었다지만 이제는 여러 분야에서 확장된 의미로 쓰이고 있다. 기존의 플랫폼이라는 용어에서 공통적으로 발견되는 의미는 ‘장소’, 즉 어떤 물건이나 제품의 가치를 생산해 내기 위하여 사람과의 교류 및 커뮤니케이션을 촉진하는 구조(틀)와 이러한 일련의 활동들이 일어나는 장소를 지칭하고 있다. 문화 또한 문화 플랫폼이란 용어를 사용하며 사람들의 움직임에 따라 다양한 활동들이 이루어지는 ‘문화의 역’, 즉 모든 문화 활동이 이루어지는 누구에게나 열린 공간으로서 문화플랫폼을 정의하고 있다. 필자가 말하고자 하는 문화플랫폼의 거리 혹은 골목이란 ‘그 곳에 가면 한국 문화가 어우러져 있다’, ‘그곳엔 영화와 음악이 흘러나오고 미술품이 전시되어 있다’라고 떠올리면서 여행할 수 있는 거리와 골목이다. 문화와 문화가 교류하면서 융합되고 상호소통 하는 장으로서 ‘경주 문화플랫폼 거리’가 만들어졌으면 하는 바람인 것이다. 좀 더 구체화시키면 이런 것이다. -한국 문화의 큰 형님으로서 신라, 고려, 조선 나아가서는 고구려, 백제 문화까지 수용하여 거리가 다양한 문화로 넘쳐 경주의 거리는 ‘펼쳐진 한국 문화 백화점’ 이라고 불리는 곳. -지역주민이 가장 살기 좋은 곳이 가장 여행하기 좋은 곳 되어 사람과 사람 사람과 상품이 만나는 곳에 바자(장터)를 만들어 가는 곳. -영화제와 음악제가 수시로 열리고 걷다가 지치면 쉬며 차 한 잔 마셔가며 볼 수 있는 조그만 공공미술관, 작은 도서관들이 만들어지는 곳. 이런 거리들이 도시 곳곳에 즐비해 있다면 젊은이 들이 일자리를 찾아 경주로 들어올 것이고 매해 천 명씩 이천 명씩 줄어드는 인구를 그래프를 보면서 한숨 짓는 일이 없어지리라.

경주신문 기자 2020/11/26 00:00 -

경주 원동마을, 호랑이 때려잡은 부인들 이야기

경주 원동마을, 호랑이 때려잡은 부인들 이야기경주 외동읍 영지(影池)에서 남쪽으로 조금 가다 보면 조선시대에 세워진 원사(院舍)가 있었다 하여 원동(院洞)이라 불리는 마을이 나온다. 이곳은 200여년 전통의 남양홍씨와 여강이씨 집성촌이 원골못을 중심으로 형성되어 있다. 필자는 가을날이면 혼자서 시골길을 유유자적하며 경주학의 묘미를 배운다. 가끔은 허물어져 가는 비각(碑閣)과 외롭게 자리한 문화재 등을 종종 접하는데, 그때마다 마음이 무겁다. 이번에는 경주시 외동읍 방어리를 지나며 남양홍씨세천(南陽洪氏世阡)을 마주하고, 비각 안으로 들어가 지난 역사의 흔적을 더듬었다. 정렬각(㫌㤠閣) 내부에는 중심부에 비석이 자리하고, 병술년 지은 오천 정헌교(鄭獻敎)의 기문(記文)과 상량문, 정렬각, 1729년 정려 받은 [열녀 홍계발 전처 김씨지려(金氏之閭)]와 [열녀 홍계발 후처 정씨지려(丁氏之閭)] 등 5개의 현판이 걸려있다. 마을 전설에 “김씨와 정씨 두 아내를 둔 홍계발은 어느 날 방 안에서 자고, 두 아내는 길쌈을 하고 있었는데, 호랑이가 나타나 남편을 해치려 하자, 김씨는 홑이불로 호랑이를 덮어씌우고, 정씨는 방망이로 호랑이를 때려잡아 남편을 구했다”는 얘기를 들었다. 필자는 급히 정렬각 안으로 들어가 비석의 글을 찬찬히 다시 살펴 읽었다. 비석에는 두 부인이 마당에 나타난 호랑이를 보고 급히 이불로 호랑이를 덮었고, 한 명은 부엌칼로 호랑이를 찌르고, 한 명은 절굿공이로 호랑이를 내리친 사실을 알 수 있었다. 마을에서 전하는 사실과 조금 달랐다. 호랑이가 민가에 나타난 사실도 놀라운데 여자로서 맹수를 상대해 남편을 구해낸 그 용기는 참으로 표창되어 마땅하기에, 나라로부터 정려를 받았다. 홍계발의 부인 월성김씨와 나주정씨가 사나운 호랑이로부터 위기에서 남편을 구한 것은 부덕(婦德)을 갖춘 현모양처(賢母良妻)였기에 가능하였다. 부덕에 대해서 『명심보감』「부행편(婦行篇)」에 “여자가 네 가지 아름다움이 있으니, 첫째는 부인의 덕, 둘째는 부인의 용모, 셋째는 부인의 말, 넷째는 부인의 일이다(女有四德之譽 一曰婦德 二曰婦容 三曰婦言 四曰婦工也)”라 하였다. 이어서 “부인의 덕은 반드시 재주의 이름이 뛰어남을 말하는 것이 아니다”하였고, 또 “부인의 덕은 맑고 곧고 청렴하고 절개가 있어 분수를 지키고, 몸가짐을 바르게 하며, 행동거지에 염치가 있고, 동정(動靜)에 법도가 있는 것이다”설명한다. 비문에 등장하는 부윤 김시유(金時裕)는 1727년 사양재(四養齋) 강호보(姜浩溥,1690~1778) 「연행록(燕行錄)」에 등장하는 인물로 판단되지만, 단정 짓기는 어렵고, 다만 영조년간 경주부윤을 지낸 김씨는 모두 김시형(金始炯)·김응복(金應福)·김호(金浩)·김성운(金聖運)·김선행(金善行)·김재순(金載順) 등 6명이 전부로, 자료의 정확성과 인물 검색에 집중할 필요가 있다. 홍씨일문 양부인 열행비(洪氏一門兩夫人烈行碑) 지난 영조년간(재위.1724~1776)에 문화가 이미 흡족하여 인륜의 법도에 차례가 있었는데, 남양홍씨 홍계발(洪啓發)의 부인 월성김씨(月城金氏)와 나주정씨(羅州丁氏)같은 훌륭한 행실이 있다. 홍계발 공의 선조는 고려 태사(太師) 홍은열(洪殷悅)이고, 이후 관료들이 많이 배출되었고, 이름난 재상들이 대를 이어 나왔다. 조선에 이르러 지중추부사(知中樞府事)를 지낸 우국재(友菊齋) 홍경손(洪敬孫,1409~1481)이 있고, … 조부는 홍세웅(洪世雄), 부친은 홍수식(洪受湜)이다. 공은 원동(院洞)에 세거하였고, 은거하여 본분을 지키며 살았다. 부인은 김재련(金在鍊)의 따님과 정씨의 따님으로, 그윽하고 정숙하였으며, 대대로 부덕(婦德)이 있었다. 부인의 직분으로 하루는 베를 짜는데, 밤이 이미 깊었다. 남편은 평상에 누웠고, 마침 사나운 호랑이가 포효하며 갑자기 마당 안으로 들어와 남편을 해치고자 하였다. … 즉시 이불로 호랑이를 덮어 날카로운 아가리를 막았다. 한 명은 부엌칼[포도(庖刀)]로 호랑이를 찌르고, 한 명은 절굿공이[도저(搗杵)]로 호랑이를 내리쳤다. 칼날의 빠르기가 새와 같이 빨랐고, 절굿공이를 내려치기가 순식간이었다. 이에 호랑이가 앞에 쓰러지고, 남편을 위기에서 구하였다. 다음날 이웃 마을 사람들까지 모두 모여 이들을 칭송하였고, 가죽은 벗겨서 관(官)에 주었다. 부윤 청음(淸隱) 김시유(金時裕)가 시를 지어 “절의를 산처럼 중히 여기고, 자신의 몸은 터럭처럼 가볍게 여기네. 한 손으로 사나운 호랑이를 잡아 천생연분의 남편을 구하였네(節義丘山重 身軀羽毛輕 隻手句猛虎 能得所天生)”라며, 매우 가상히 여겼다. 훗날 사나운 호랑이와 맞닥뜨린 사람으로 정려(旌閭)를 받았다. … 한결같은 정성은 하늘을 감동시켰고, 그 정성이 진실되어 도왔다. 부인 김씨는 홍우룡·홍우무 아들을 두었고, 정씨도 자식이 있었다. 선을 쌓은 집안은 반드시 번창함이 있고, 후손이 떨쳐지지 않더라도 언젠가는 창대해진다. 정려각이 화재로 소실되어 후손 홍종도(洪鍾都)와 주손 홍순호(洪淳昊)가 고쳐 세우고, 기문과 상량문을 걸었다. 하루는 홍종태(洪鍾泰)·홍순칠(洪淳七)·홍영식(洪永植) 등이 나[이채원]를 찾아와 화재로 소실되어 항시 마음에 걸림이 있어, 정려각 아래에 비석을 세워 오래도록 전하고자 하는 뜻을 전하였다. … 새겨 이르기를, 죽음을 기러기 깃털보다 가벼이 여긴 절개는 태산과 같고 한결같은 정성이 하늘에 통하였네 칼 한자루로 큰 호랑이와 저항해 쓰러뜨렸네 이를 비석에 새겨 오래도록 귀감이 되고자 하네 경술년(1910) 11월 여강 이채원(李綵源) 짓고, 함안 조원규(趙元奎) 쓰다.

경주신문 기자 2020/11/26 00:00 -

경주의 풍광, 우리의 기억들(44)-월성 안, 오랜 느티나무… 그 아래서 사람들은 함께 나이 든다

경주의 풍광, 우리의 기억들(44)-월성 안, 오랜 느티나무… 그 아래서 사람들은 함께 나이 든다어르신들이 망중한을 보내고 있는 이곳은 경주 월성입니다. 지난 2014년 12월, 개토식 이래 활발하게 발굴조사가 진행되고 있는 월성은 신라왕경복원사업의 중심이 되는 곳으로 신라시대 왕들이 기거하던 곳이었지요. 월성에 가는 날은 늘 신바람이 납니다. 신라왕들을 알현하는 기분으로 월성을 둘러보며 곳곳에서 묻어나는 신라 중심지로서의 흔적을 상상해봅니다. 물론, 내부 건물지를 4구역(A-D지구)로 나누어 가열차게 진행되고 있는 발굴현장이 대부분의 성역을 차지하고 있어 감흥에는 방해가 되긴 하지만요. 성 내, 아직은 가을색을 고스란히 지닌 느티나무는 휘영청 굽은 모습이었는데 사람들과 함께 나이 들어가는 모습이었습니다. 발굴 현장이 마주 보이는 느티나무 아래 앉아있는 네 분의 어르신들은 인근 황남동에 사는 분들이라고 합니다. 자전거 한 대가 그들 옆에 아무렇게나 세워져 있었는데 얼마나 정겨웠는지 모릅니다. 어르신들은 거의 매일 이곳에서 두 시간 가량 ‘놀다’ 가신다고 합니다. “우리는 국민학교 동기들이지요. 월성에서 사람 구경도 하고 발굴 현장도 보다가 오후 네다섯 시 경에는 황남동으로 가서 막걸리 한 잔 하고 헤어져요. 하하” 어르신들의 삶의 애환을 어루만져주듯 의젓하고 품이 넓어 뵈는 느티나무는 언제까지나 이들의 쉼터로 남겠지요. 이 어르신들이 떠나고 난 뒤에도 누군가의 그늘로, 안식처로 말이죠. 발굴 현장을 조금 비껴난 월성 안 너른 곳에선 월성 야외사진전이 한창이었습니다. 그 전시를 보러 오랫만에 월성을 찾았죠. 전시를 훑어보고 발굴조사 현장을 한 눈에 조망할 수 있는 월성의 둘레길을 따라 걸어보았습니다. 성 아래선 성벽을 비롯해 성을 보호하는 시설인 해자 복원이 박차를 가하고 있었습니다. 당시의 해자와는 비교할 수 없을 만큼 좁고 얕은 복원이겠지만 그래도 월성이 제대로 된 모습을 갖추는 한 방편이 될 터이니 그나마 반길만한 일이겠지요? 월성은 참 아름다웠습니다. 성곽 오솔길에서 내려다보는 교촌마을 기와 처마들의 선과 해자를 복원하는 손길들도, 만추를 향해 치닫는 성 안 나무들이 ‘후두둑’ 떨궈내는 낙엽의 색채들도, 발굴현장에서 땀을 훔치는 인부들의 모습도요. 특히 가을의 월성은 유난히 매력적입니다. 우리도 월성을 찾아 내 마음 속 나무 한 그루, 혹은 마음에 드는 벤치 하나 정해서 쉬다 오면 참 좋을 것 같습니다. 글=선애경 문화전문기자 / 그림=김호연 화백

경주신문 기자 2020/11/26 00:00 -

걸 그룹 유닛은 저리 가라, 파 드 콰트르

걸 그룹 유닛은 저리 가라, 파 드 콰트르앞서 두 사람이 춤을 추면 파 드 되(pas de deux)라고 했다. 그럼 세 사람이 추면? 파 드 트로아(pas de trois). 네 사람이 추면? 파 드 콰트르(pas de quatre)다. 영어의 듀엣, 트리오, 콰르텟과 발음이 비슷하다. 이중에서 4인무에 대한 재미있는 일화를 소개한다. 파리에서 낭만발레가 한창 유행이던 1845년에 예술변방 런던에서 사상초유의 빅 이벤트가 추진된다. 오늘날로 치면, 잘 나가는 걸 그룹의 에이스만 모아 4인조 유닛을 구성한 것이다. 파 드 콰트르의 멤버는 당시 최고의 무용수였던 마리 탈리오니(1804-1884), 파니 체리토(1817-1909), 카를로타 그리시(1819-1899), 루실 그란(1819-1907)이다. 안무도 최고가 맡았다. 쥘 페로(1810-1892)는 각자의 장기를 살려 하나의 작품으로 구성했다. 최고의 발레스타가 모인 공연이라 연습과정이 순탄하지 않았다고 한다. 자칫 자존심을 잘못 건드렸다가는 공연이 엎어질 수도 있다. 특히 공연할 때 누가 마지막 무대에 서느냐는 가장 큰 고민거리였다. 예나 지금이나 공연순서는 예민한 문제다. 페로는 자신의 연인인 그리시를 돋보이게 하고 싶었겠지만 자기 마음대로 될 리가 없다. 이 미묘한 문제를 어떻게 해결했을까? 흥미롭게도 동양의 장유유서가 난제의 해법으로 발동되었다. 나이순으로 그란, 그리시, 체리토, 탈리오니 순으로 출연한 것이다. 이모뻘인 탈리오니가 원로 대우를 받은 셈이다. 4인조 프로젝트는 작품성보다는 다분히 흥행을 위한 이벤트다. 요즘에도 흥행을 목적으로 최고의 발레스타로 구성된 ‘파 드 콰트르’가 가끔 무대에 오르고 있다. 하지만 페로의 오리지널 안무는 아니다. 안톤 돌린(Anton Dolin/1904-1984)이 위의 석판화 그림을 보고 상상력을 발휘한 안무가 1941년 미국에서 초연되어 지금까지 공연되고 있다. 우리나라에서도 1999년 박경숙(당시 광주시립발레단장), 최태지(당시 국립발레단장), 문훈숙(유니버설발레단장), 김인희(서울발레시어터 단장)가 파 드 콰트르를 선보여 화제를 모은 적이 있다. 당시엔 최태지 단장이 탈리오니를 맡았다. 박경숙 단장이 한 살 더 많지만!

경주신문 기자 2020/11/26 00:00 -

화재예방을 위한 전기매트 등 난방용품 바른 사용방법

화재예방을 위한 전기매트 등 난방용품 바른 사용방법어김없이 찬바람이 불고 온 몸을 움츠리게 만드는 겨울이 다가왔다. 올해 겨울은 코로나로 인해 겨울철 실내활동이 어느 해보다도 많을 것으로 예상된다. 알고 쓰면 고마운 불이지만 모르고 쓰면 무섭고 위험한 불이 된다. 겨울철이 다가오면서 각 가정에서 보일러와 전기 히터 등 난방 용품을 사용하는 가구가 점점 증가함과 동시에 취급 부주의로 인해 일반 주택에서 화재가 많이 발생한다. 겨울철 주택화재의 화재원인을 조사하면 난방기 과열이 상당부분 차지하고 있다. 이에 안전한 겨울나기를 위해 우리가 자주 사용하는 3대 겨울 용품(전기히터 장판, 전기 열선, 화목보일러)에 대한 안전한 사용 방법 및 화재예방에 대해서 다음과 같이 당부하고자 한다. 첫 번째로, 전기장판의 경우 겨울철 외에 장기간 사용하지 않을 때 많은 사람들이 전기장판을 여러 겹 접어서 보관하는 경우가 많다. 이럴 경우 전기장판 내부의 열선이 끊어지면서 합선이 일어나기 쉽게 된다. 또한 전기장판 위에 이불이나 라텍스 제품을 장시간 사용하게 될 경우, 열을 받게 되어 발화의 위험성이 있다. 예방 방법은 전기장판이 안전인증(KC 마크)을 받은 제품인지 꼭 확인하고 최근에 출시되는 제품에는 자동온도조절기나 자동 차단 장치가 있지만 사용하지 않을 때는 플러그를 분리하도록 한다. 그리고 장기간 보관하게 될 경우 접어서 보관하지 말고 둘둘 말아서 보관하는 것이 제품을 오래 쓰고 안전하게 쓸 수 있다. 두 번째로, 현재 아파트에 살고 있는 가정에는 흔하지 않지만 아직 시골 같은 경우 화목보일러를 사용하고 있는 가구가 많다. 화목보일러 경우 취급 부주의로 인하여 불티가 튀어 화재가 발생하거나 장시간 사용한 연통의 과열에 의해 화재가 발생하는 경우가 빈번하다. 화목보일러의 경우 주변 2m 이내에는 가연물을 두지 않아야 하며, 과열로 인한 복사열을 방지하고자 적정 연료 투입량을 지켜야 한다. 그리고 불티에 의해 가연물에 착화될 수 있으니 연료 투입 후 투입구는 항시 닫으며, 보일러 주변에 소화기를 비치한다. 마지막으로 연통은 불연 재료로 사용할 것이며 안에는 재가 쌓이지 않도록 1개월에 한 번씩 주기적으로 청소해야 하며 연통의 끝부분은 2중 배출구로 되어 있는 연통을 사용하길 권장한다. 세 번째로, 전기열선의 경우도 시골에서 겨울철 수도 배관이나 계량기 등의 동파방지를 위하여 배관에 설치하거나 농업용으로 비닐하우스 등에서 보온효과를 높이기 위해서 설치하는 흔한 전기 제품이다. 전기열선의 경우도 여러 번 겹쳐서 사용할 경우 열이 10℃ 이상 차이가 나며, 여기에 보온재를 입히면 온도는 순식간에 50℃까지 상승하게 되며 이러한 상태로 장시간 이용하게 되면 열이 축적되어 화재 위험성이 높아지게 된다. 전기열선은 KC 인증을 받은 제품을 사용하며 열선에 충격을 주거나 열선을 겹쳐 사용하지 않도록 한다. 내용연수가 지난 열선은 정기적으로 교체하며 열선 주위에 탈수 있는 가연물을 두지 않도록 권장한다. 마지막으로, 난방용품을 재사용할 경우 항상 사용 전, 먼지 제거 및 전선이 파손 되었거나 벗겨진 곳이 없는지 살펴보자. 겨울철 가정에서 사용하는 난방용품은 우리 삶을 따뜻하게 만들어 주지만 또한 잠깐의 부주의로 우리 가정의 생명과 재산을 앗아가는 무서운 재앙이 될 수 있다. 각 가정에서 조금만 관심을 갖고 화재예방 안전수칙을 숙지한다면 화재의 위험성도 낮추고 따뜻하고 안전한 겨울을 보낼 수 있을 것이다. 안전! 아무리 강조해도 지나치지 않는 단어다. 우리모두 따뜻하고 건강한 겨울나기를 위해 살피고 확인하고 예방하며 생활하자.

경주신문 기자 2020/11/26 00:00 -

포석정(1)

포석정(1)가을 끝자락의 들녘이 헐빈하다. 다 내어주고 오히려 넉넉한 어머니의 품처럼 텅 빈 풍광이 처연타. 그 봄날 겹벚꽃 흐드러져 분홍꽃잎 출렁이던 가로수 길이 앙상한 뼈대로 겨울채비를 서두르고 있다. 오릉에서 포석정지로 향하는 신작로는 봄날이면 나이테 굵은 겹벚꽃나무 행렬들로 환상의 꽃길이다. 꽃송이가 탐스러워 왕벚꽂 왕관을 쓴 오래 묵은 벚나무들이 늦가을 햇살에 꼿꼿하다. 돌아올 봄이면 팝콘처럼 팍 터진 연분홍 꽃분홍 꽃잎을 매달 벚나무를 세며 걷다보면 어느새 닿는 포석정지다. 포석정 앞에 말을 세울 때, 침음하며 옛날 생각하니 아득하기만 하구나. 유상곡수(流觴曲水)에 술잔을 띄우던 터는 아직도 남아 있건만 조선 초기의 문신 서거정(徐居正)의 ‘포정감회(鮑亭感懷)’ 시 한 구절이다. 시인 묵객들로 하여금 유난히 시로 많이 읊어진 포석정지는 사적 제1호로 지정 되었다. 『동국여지승람』에 돌을 다듬어 포어(鮑魚) 모양으로 만든 까닭에 이름을 포석정이라 하였으며, 유상곡수연을 하던 유적이 완연하다고 서술 되어 있다. 유상곡수연의 기원은 4세기 위진남북조시대 서예가 왕희지에서 비롯되었다. 불계와 유상곡수를 즐기던 곳을 화강석으로 다듬어 물굽이 둘레를 포어(鮑魚)처럼 만들었다. 전복 모양을 닮았다고 전복 포(鮑)자의 포석정(鮑石亭)이다. 유동훈은 포(鮑)자가 고래를 의미하는데, 포석정은 인수구·배수구를 포함한 모양이 고래의 형상을 닮았다고 하였다. 포석정은 전복 모양의 유배거를 갖췄지만, 출토된 기와에서 포석(砲石)이라 새겨진 것에는 의문이 남는다. 강우방은 여성의 상징으로 보았다. 홍사준은 포어형(鮑魚形)으로 된 그 자체가 마치 여성의 포궁(胞宮)을 연상하게 되고, 거북의 입에서 물을 토하게 하였다는 귀두(龜頭)를 생각할 적에 포궁을 여근, 귀두는 남근이 되어서 음양의 이치(理致)를 유상곡수연에다가 적용시켰다. 정동호는 석구 안쪽의 12개 바깥쪽의 24개 석재가 각각 12개월과 24절기를 나타낸다 하였다. 윤국병은 신라시대 이궁의 정원 안에 있었던 유상곡수연 유적으로 보았다. 정재훈은 정자가 있었고 그 옆에 유상곡수연을 하던 석구가 있다. 그리고 정자에 오르던 섬돌 1개가 남아 있다. 이 섬돌은 당수나무 앞에 놓여 있는 돌이다. 류석우는 석구(石溝)의 윗머리 물 받는 석함(石函) 위에는 옛적 돌거북이 있어서 그 입으로 물이 나와 떨어지게 하였는데, 조선 말기에 어느 부윤이 가져가 지금도 그 정원에서 아무 의미 없이 엎드려 있다고 하였다. 진홍섭은 1871년~1873년 사이에 경북 안동으로 옮겨졌다고 하나 지금은 그 소재를 알지 못 한다고 하였다. 남산의 윤을곡, 부흥곡, 기암곡에서 흐르는 물이 서로 만나 합수한 포석계곡에 위치한 포석정이다. 신라시대 유상곡수연을 베풀던 유배거(流盃渠) 터가 역사의 심중을 아우르고 있다. 화강석을 다듬어 설치한 전복 모양의 수조 도랑은, 천년세월 풍파를 겪으면서 일그러진 것을 1915년 보수했다. 【삼국유사(三國遺事)】 제2권, 기이편 처용랑·망해사조 (헌강)왕이 포석정에 갔을 때 남산의 신이 왕 앞에 나타나 춤을 추었는데, 좌우 사람들의 눈에는 보이지 않고 오직 왕의 눈에만 보였다. 사람이 나타나 앞에서 춤을 추니 왕 자신도 춤을 추면서 그 형상을 나타내 보였다. 신(神)의 이름을 상심(詳審)이라고도 하였으므로, 지금까지 나라 사람들은 이 춤을 전하여 어무상심(御舞祥審) 또는 어무산신(御舞山神)이라 한다. 혹은 말하기를 신이 이미 나와서 춤을 추자 그 모습을 살폈다가 공인(工人)에게 명하여 이를 새기게 하여 후세 사람들에게 보였으므로 상심이라 했다 한다. 혹은 상염무(霜髥舞)라고도 하니, 이것은 그 형상에 따라서 이름을 지은 것이다. 헌강왕이 금강령(金剛嶺)에 갔을 때와 북악(北岳)에 갔을 때도 산신이 나타나 춤을 추었는데 이를 옥도검(玉刀鈐)이라 했다. 즉 지신과 산신은 장차 나라가 망할 것을 알았기 때문에 이를 경계한 것이나 사람들이 깨닫지 못하고 도리어 상서(祥瑞)가 나타났다고 하여 술과 여색을 더욱 즐긴 까닭에 마침내 나라가 망하였다고 한다. 그해 누런 나뭇잎 서풍에 흩날릴 때 구슬피리 소리 쇠잔하니 왕기(王氣)도 끝났도다. 1천년이 흘러간 후 시장과 조정이 텅 비었구나 포석정 무너진 곳에는 가을 잡초 푸르렀고 우뚝한 첨성대는 석양이 붉게 타누나. 옛 자취 완연한데 사람은 다 갔으니 난간에 기대어 말없이 날아가는 기러기를 보네. 최숙정(崔淑精)

경주신문 기자 2020/11/26 00:00 -

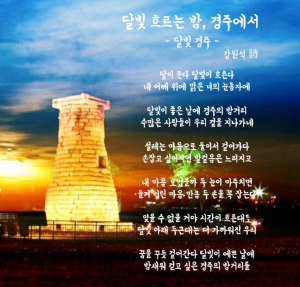

강원석 시인의 ‘달빛 흐르는 밤 경주에서’

강원석 시인의 ‘달빛 흐르는 밤 경주에서’경주 사람들은 경주를 잘 아는 듯하지만 의외로 경주를 잘 모른다. 반면 외지 사람들은 경주에 대해 거의 모를 듯하지만 경주사람들보다 오히려 경주를 잘 알 수도 있다. 경주의 문화재와 경주의 풍광에 대해 늘 대하는 경주사람들의 시선은 그저 덤덤하고 때론 관광객들로 인해 불편할 뿐이다. 그러나 이런 경주를 일부러 찾고 시로 읊은 외지 시인이 있다. ‘달빛 흐르는 밤, 경주에서 - 달빛 경주(사진)’라는 시를 페이스 북에 올린 강원석 시인이 바로 그런 ‘경주사람 아닌 진정한 경주사람’이다. ‘잊을 수 없을 거야 시간이 흐른대도 / 달빛 아래 두근대는 더 가까워진 우리’ 달 뜬 첨성대 산책길이나 조금은 북적거리는 황리단 밤길을 걸으며 읊으면 딱딱 맞아떨어질 것 같은 이 시가 노래로 만들어지면 어떤 맛이 날까 궁금해진다. 그도 그럴 것이 강원석 시인은 유명가수들에게 주옥같은 노래말을 안겨준 시인이기도 하다. 변진섭 ‘별이 된 너’, 태진아 ‘고향-농부의 노래’ 윤복희 ‘세상은 기억하리라’. 추가열 '빗속의 추억' 등 쟁쟁한 가수들과 작업한 강원석 시인이기에 더 실현가능한 일이다. 실제로 강원석 시인은 노래를 염두에 두고 세간의 반응을 보기 위해 캘리그라피로 노래말을 형상화하는 이벤트를 열어 11월 28일까지 진행하고 있기도 하다. 전국에서 다양한 계층의 단체들이 다투어 강연에 초대할 만큼 인기 있는 강원석 시인은 올해 상반기 첫강연을 경주에서 시작했고 경주에서만 2차례 강연했다고 고백한다. 고교시절 수학여행으로 경주에 와 본 이후 온통 경주에 마음을 빼앗겼기 때문이다. “선조들의 얼이 담긴 정갈하고 고전적인 곳이라 마음에 쏙 와 닿았습니다. 철이 들 무렵 받은 신선한 감동이 평생 동안 가시지 않았지요.” 강원석 시인은 경남 함안에서 태어나 초중고교를 마산에서 다니고 대학 이후 서울에서 생활하면서 고향 함안과 마산 다음으로 가장 자주 찾은 곳이 경주라고 할 만큼 경주에 대해 남다른 애정을 과시한다. 그러다 보니 경주에 펜클럽까지 있어 올해 첫 강연을 황리단길에서 펜클럽 중심으로 강연한 것. 자신의 시를 노래로 만들어 본 시인인 만큼 만약 이 시가 노래가 되면 ‘달빛 흐르는 밤 경주에서’가 경주를 지칭하는 브랜드로 각광받을 수 있지 않겠느냐며 기대감을 드러낸다. 어느날부터인가 ‘안동’하면 ‘안동역’이란 노래를 먼저 떠올리는 것과 같은 효과다. 그러고 보니 경주의 노래는 아직도 고(故) 현인씨의 ‘신라의 달밤’이 대표적이다. 1949년에 발표되었으니 무려 71년, 두 세대가 더 지난 노래다. 물론 신라의 달밤도 최고의 노래지만 새로운 밀레니엄 시대를 표방한 경주, 세계화를 지향하는 경주에 현대적 정서에 맞은 노래가 한 곡도 없다는 것은 아이러니다. 더구나 야경이 아름답기로 소문난 곳이 경주 아닌가? “경주는 앞으로 대한민국을 먹여 살리는 도시가 될 것입니다. 경주를 사랑하는 마음이 대한민국을 사랑하는 마음이고 이런 경주가 세계에 알려지면 그것이 곧 국격이 됩니다” 그래서 경주를 단순히 접근해서 안 되고 애국하는 마음으로 봐야 한다고 주장하는 강원석 시인, 그의 말을 듣고 있자니 가슴에 웅혼한 북소리가 울리는 듯하다. ‘꿈을 꾸듯 걸어간다 달빛이 예쁜 날에 / 밤새워 걷고 싶은 경주의 밤거리를’ 강원석 시인의 시를 노래로 부르며 경주의 달빛 밤길을 걷고 싶어진다.

박근영 기자 2020/11/26 00:00 -

한국관광학회 대구에서 88차 국제학술대회 성료

한국관광학회 대구에서 88차 국제학술대회 성료경주출신 정병웅 회장이 이끄는 (사)한국관광학회가 코로나19로 인한 비대면 전국 순회 지역관광 포름을 시행 지난 19일부터 21일까지 3일간 그 종착지인 대구 경북권 행사로 대구 엑스코에서 ‘포스트 코로나 시대, 코로나를 극복하고 지역관광을 활성화시키자’는 주제로 개최했다. 순회 포름은 지난 10월 16일 수도권을 시작으로 충청권(10.22) 강원권(10.23) 호남권(10.29)로 진행되었고 최종적으로 11월 19일부터 대구에서 진행된 제88차 한국관광학회 대구·경북 국제학술대회에서 대미를 장식하는 형식으로 열렸다. 이번 대구·경북 국제학술대회는 대구·경북 지역관광 활성화 전략을 제시하고자 마련된 것으로 코로나19 사태를 슬기롭게 극복하고 지역 간, 기관 간의 상생과 협력방안들이 집중적으로 논의되어 포스트 코로나 시대를 대비하자는 것으로 진행됐다. 이번 포럼은 한국관광학회가 연례적으로 시행해 온 바와 같이 특별 세션과 일반연구논문 세션, 그리고 해외영어논문 세션, 대학·대학원생 아이디어 발표대회로 구성됐으며 대구·경북 사례를 중심으로 총 120여 편의 한국어 논문과 영어 논문이 발표되고, 관광학과 대학원생들의 지역관광에 대한 관광아이디어 70여편이 발표됐다. 특히 19일에는 코로나 시대의 지역관광 활성화에 대해 미국 펜실베니아 주립대학의 마틸라 (Dr. Anna S. Mattila) 교수의 특별 강의와 세계관광기구의 아시아태평양국 황해국 국장, 아시아퍼시픽 에어비앤비 오길(Mike Orgill) 디렉터의 온라인 비대면 강의가 진행돼 이번 국제학술대회의 심도를 더했다. 또 20일에는 특별세션에 코로나19 극복을 위한 대구·경북 관광정책에는 김승수 국회의원(대구 북구을)이 좌담회 형식으로 토론하는 등 눈길을 끌었다. 정병웅 한국관광학회 회장(순천향대 관광경영학과 교수)은 “이번 대회는 코로나 19 사태를 슬기롭게 극복하고 관광의 빅뱅시대에 필요한 지역 관광전략을 도모하기 위하여 국내외 관광학자와 전문가들이 대구·경북 지역 관광활성화 방안을 모색한 일은 매우 의미 있는 일이다”면서 “특히 이번 학술대회를 통해 대구·경북 지역이 가장 안전하고 매력적인 지방관광의 중심지로서 거듭나는데 일조했다"고 대회의 성과를 설명했다. 또 학술대회를 통해 뉴 노멀시대의 관광의 기준이 확립돼 어려움에 처한 지역관광이 다시금 융성하는 계기가 되길 바란다고 희망했다. 강성조 경북도 행정부지사는 학술대회 개막식에서 “코로나19 펜데믹 이후 관광의 트렌드가 비대면 관광이 대세인 가운데 경북은 생태역사문화자원이 풍부해 비대면 관광의 최적지로서 경쟁력이 높아 대구의 도시관광 인프라와 연계할 경우 포스트 코로나 지역관광 활성화에 크게 도움이 될 것이다”며 “이번 학술대회를 통해 관광산업의 위기를 기회로 전환할 수 있는 논의의 장이 되길 기대한다”고 밝혔다. 채홍호 대구시 행정부시장도 “올해 뜻하지 않은 코로나19 상황으로 대구·경북 관광업계는 어느 분야보다도 힘든 상황을 겪고 있지만, 대구·경북은 이러한 침체된 지역관광 산업을 회생시키고자 비대면, 디지털 관광 등 새로운 관광콘텐츠 개발과 대구·경북 통합관광사업을 적극적으로 추진하고 있다”며 “이번 국제학술대회를 통해 대구·경북 관광 활성화와 코로나19 이후 관광시장에 대한 대응 방향을 모색하는 계기가 되기를 바란다”고 말했다.

박근영 기자 2020/11/26 00:00 -

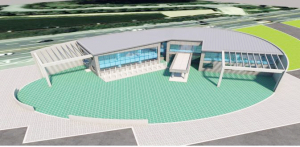

경주시 동물보호센터 착공, 반려동물 인식개선이 최우선

경주시 동물보호센터 착공, 반려동물 인식개선이 최우선유기·유실동물의 효과적인 관리를 위한 경주시 동물보호센터가 지난 23일 착공했다. 내년 6월 완공을 목표로 착공에 들어간 동물보호센터는 반려동물 1000만 시대로 진입함에 따라 최근 유기·유실동물이 급증해 안전한 관리에 대한 요구가 높아짐에 따른 것이다. 다만 동물보호센터가 마치 반려동물을 유기하는 장소로 지정되는 부작용을 막기 위해 반려동물을 키우는 사람들의 의식 개선이 우선적으로 필요하다는 목소리도 나오고 있다. 경주시는 총 20억원(국비 8억원, 도비 3억6000만원, 시비 8억4000만원)을 투입해 천북면 신당리 915-21번지 일원 부지 1만1298㎡에 연면적 666㎡, 지상 2층 규모의 ‘경주시 동물보호센터’를 착공했다. 이곳에는 유기동물 보호실, 사무실, 운동장, 진료실 등을 설치해 지역에 유기·유실된 동물들을 재입양 혹은 반환 시까지 안전하게 관리하게 된다. 시에 따르면 경주에 유기·유실동물 수는 2017년 568두, 2018년 1208두, 작년에는 1400두로 매년 증가하고 있는 추세다. 지난해에 기준으로 1400두 중 반환 15%, 입양 30%, 기타 50% 등 절반에 가까운 수가 보금자리를 되찾았다. 경주시 관계자는 “반려동물에 칩이 심어져 있는 경우, 신고나 제보, CCTV가 확보된 경우 등은 유기·유실동물을 주인에게 돌려보낼 수 있지만 그 외에는 사실상 방법이 없다”며 “최근 유기동물의 입양이 늘고 있어 도움이 되고 있다”고 밝혔다. 또 “동물센터가 생기더라도 당장 유기·유실동물 증가에 직접적인 해결 방식이 되지 못한다”면서 “유실된 반려동물은 대부분 찾아가지만 유기된 동물은 칩과 같은 증거가 없으면 연락할 방법이 없어 주인들의 의식이 중요한 부분”이라고 전했다. 반려동물 칩 등록과 함께 유기하지 않는 것이 가장 근본적인 해결 방법이라는 것이다. 한 동물보호단체 관계자는 “경주는 관광지로 관광객이 반려동물과 왔다가 여러 이유로 유기하는 경우가 있다”며 “자칫 시민의 세금으로 운영되는 경주시 동물보호센터가 관광객들의 유기동물을 받아주는 곳으로 전락할 수도 있다”고 우려를 나타냈다. 그러면서 “보호센터가 건립되는 만큼 지역 내 주요 관광지와 유기 다발장소에 CCTV 설치, 경고 문구를 부착해 반려동물 유기에 대해 엄격하게 대응하는 것이 필요하다”면서도 “반려동물에 대한 기본적인 인식개선에 대한 방법도 우선적으로 고민해 봐야한다고”고 덧붙였다.

엄태권 기자 2020/11/26 00:00 -

드넓은 공원 내 위치 ‘어디야? 한강’ 앱 개발

드넓은 공원 내 위치 ‘어디야? 한강’ 앱 개발서울시가 한강공원을 이용하는 시민들에게 안전한 휴식을 보장하기 위해 자신의 위치를 쉽게 검색하고 지인에게 공유할 수 있도록 하는 모바일 앱 ‘어디야? 한강-슬기로운 한강 나들이’를 개발해 서비스를 개시했다고 밝혔다. 어디야 한강은 구글 플레이 스토어에서 누구라도 다운받아 사용하면 된다. 이 앱을 실행하면 자신의 위치가 휴대폰에 즉시 나타나 누구라도 쉽게 주변을 파악할 수 있을 뿐 아니라 SOS 기능을 통해 응급상황이 발생했을 경우 119에 즉시 위치를 신고할 수도 있다. 이런 위치 정보는 자기는 물론 지인과 공유할 수도 있어 사고시 즉각 도움을 받을 수 있다. 자전거 사고가 발생했을 때도 보험사와 바로 통화할 수 있다. 또 자신의 위치에서 가까운 화장실, 편의점, 전망쉼터, 한강출입구, 주차장, 캠핑장, 유람선, 자전거 대여소, 각종 체육시설을 쉽게 찾을 수 있다. 특히 현재 위치에서 가장 가까운 한강공원 인근 응급실과 AED(자동심장충격기) 위치도 확인해 빠르게 길안내 받을 수 있다. 또 앱과 연동된 네이버 사이트에서 응급처치 요령을 바로 검색할 수 있다. 이밖에도 ‘공원행사’ 카테고리에선 서울시내 한강공원에서 개최되는 다양한 행사 정보를 알 수 있어 한강이용을 보다 다채롭고 편하게 할 수 있다. 이런 앱은 경주의 보문 같은 대규모 관광단지에서도 참고할 만하다. 보문관광단지의 산책로나 관광단지 내에서도 자전거 사고나 응급사고가 생길 수 있고 자신의 위치정보를 쉽게 알려줄 수 있는 방법으로 사용할 만하다. 편의점이나 쉼터, 화장실, 기타 위락 시설이나 관광지 위치 정보도 카테고리에 넣을 수 있을 것이다. 한강은 시설이 상대적으로 드문 곳이라 효용이 오히려 덜할 수 있지만 보문단지 같으면 이런 앱이 훨씬 요긴하지 않을까?

박근영 기자 2020/11/26 00:00 -

경주지역 로타리, 소아마비 박멸&코로나 종식 캠페인 펼쳐

경주지역 로타리, 소아마비 박멸&코로나 종식 캠페인 펼쳐국제로타리 3630지구 6·7지역 회장단은 지난 21일 제8회 신라소리축제 에밀레전 행사장에서 ‘소아마비박멸 및 코로나19 종식’을 위한 캠페인을 진행했다. <사진> 이들은 행사장을 찾은 관람객들에게 소독용 물티슈를 전달하며 소아마비퇴치를 위한 국제로타리의 노력을 알리고 많은 관심과 참여를 부탁했다. 또 코로나19로 힘든 상황을 이기기 위한 방역수칙 준수와 사회적 거리두기 실천을 관람객들에게 홍보했다. 국제로타리 관계자는 “코로나19로 모두가 힘든 상황이지만 이 작은 캠페인을 통해 서로 경각심을 갖고 코로나 종식에 조금이나마 도움이 됐으면 한다”며 “이와 함께 로타리안들은 소아마비 100% 박멸을 위해 더욱 노력하겠다”고 전했다.

엄태권 기자 2020/11/26 00:00 -

경주 72회, 대자원 찾아 봉사활동 실시

경주 72회, 대자원 찾아 봉사활동 실시경주 72회(회장 김정재) 회원 20여명은 지난 22일 일성복지재단 대자원을 찾아 성금을 전달하고 주변 청소 등 봉사활동을 실시했다. <사진> 이날 회원들은 십시일반 모은 성금 000만원을 전달하고 원내에 떨어진 낙엽을 치우는 등 봉사활동과 함께 관계자들을 격려했다. 대자원 조영제 원장은 “코로나19로 힘든 시기에도 잊지 않고 찾아준 72회 회원들에게 감사드린다”며 “72회의 이웃 사랑이 지역사회에 널리 퍼져 나눔의 문화가 확산되길 바란다”고 전했다. 한편, 경주 72회는 90여명의 회원이 평소에도 사랑의 쌀 및 연탄 배달, 한 부모 가정 지원 등 지역의 어려운 이웃들을 위해 후원과 봉사활동을 실시하고 있으며, 대자원에는 3년간 후원을 이어오고 있다.

엄태권 기자 2020/11/26 00:00 -

경북남부아동보호전문기관, 아동학대예방 캠페인 실시

경북남부아동보호전문기관, 아동학대예방 캠페인 실시경북남부아동보호전문기관(관장 권기숙)은 지난 18일 아동학대예방 주간을 맞이해 경주역과 경주시내 일대에서 일반인을 대상으로 아동학대에 대한 인식을 개선하고 경각심 고취하고자 아동학대예방캠페인을 진행했다. <사진> 이날 진행한 아동학대예방캠페인에는 경주시와 경주경찰서가 동참해 아동학대예방과 신고 전화 112 홍보에 뜻을 보탰다. 경북남부아동보호전문기관의 관계자는 “사회적 이슈인 아동학대의 심각성을 지역사회에 널리 알려, 아동학대 발생을 예방하고 학대피해아동의 신속한 발견을 위하여 아동학대예방캠페인을 지속적으로 진행하겠다”고 말했다. 아동학대피해아동을 발견하거나, 아동학대가 의심되는 경우 국번 없이 112로 신고하면 된다. 한편, 경북남부아동보호전문기관은 지난 2000년 10월 지역에서 개소했다. 경북남부아동보호전문기관은 경상북도 내 6개 시ㆍ군(경산, 경주, 군위, 영천, 의성, 청도)을 관할하고 있으며 아동학대 신고접수, 아동학대조사, 보호, 피해아동과 가족을 위한 상담 및 치료 등의 업무를 수행하고 있다.

이재욱 기자 2020/11/26 00:00 -

시민기자가 만난 사람-문인선, 문준하 부녀

시민기자가 만난 사람-문인선, 문준하 부녀음악과 만나니 세상과의 소통이 쉬워지더라. 손녀들과 노래 부를 때는 무엇엔가 홀린 듯 감격하고 아무리 불러도 지루함이 없다. 또한 지역민들과 만나 음악을 할 때면 흥분되고 무언가에 홀린 듯 정성을 다해 노래를 부르게 된다. 음악을 선택하지 않았다면 지금까지 나눠온 수많은 추억들은 존재하지 않았을 것이라는 아버지 문인선(75, 안강상인회 회장) 딸 문준하(47, 안강여중 교사) 씨를 인터뷰를 했다. #조금씩 배운 악기와 노래가 인생에 행복을 안기다 사람마다 세상과 소통하고 나누는 방법은 다르지요. 즐거움과 행복을 알게 해준 음악은 꿈을 키워주고 늘 새로운 만남과 시간을 활용하는 법도 익히게 해줬습니다. 함께 해보겠다는 마음을 가지니 악기에서 노래를 하게 되고 노래를 하다 보니 가사가 아름답고 멜로디가 아름다운 곡 중에서 함께 부를 수 있는 노래를 선택합니다. 함께 부르다보니 더 집중하게 되고 클래식뿐만 다양한 곡을 접하며 자연스럽게 가족과 함께 노래 부를 용기를 내게 됐습니다. 함께 음악을 듣거나 노래를 부르고 나면 훨씬 가까워지고 여유가 있는 삶을 느낍니다. 기분이 가라앉을 때도 악기를 하든, 입으로 흥얼거리고 나면 한결 부드러워짐을 느낍니다. 이 맛에 오늘도 도전하지요. 세상을 살아가는데 있어 마음을 열게 하고 세상을 누리고 느끼며 가치를 상승하게 하는 노래가 참 좋아요 #문준하 씨에게 노래란 아버지와 세대를 소통하는 징검다리 아름다운 선율과 감동적인 가사는 마음의 동요를 일으킵니다. 사람의 말초신경을 자극하는 대중가요를 아버지와 함께 부를 때 참 좋아요. 세대를 아우르는 가요와 민요는 영혼과 마을을 건강하게 할뿐더러 팍팍한 삶에도 즐거운 삶에도 많은 도움을 줍니다. 안강전통시장상인회 회장을 맡고 계시는 아버지를 존경합니다. 손으로 일을 하면서도 입과 머리는 언제나 음악으로 바빴던 아버지였습니다. 환경과 취향에 맞는 노래는 건강한 삶을 유도하고 적극적인 삶으로 유도했습니다. 늘 항상 즐거운 모습의 아버지를 보며 생활한 덕에 즐거움을 아는 딸로 자기 주도적으로 아름답게 사는 지혜를 터득했으니까요. 요즘은 틈만 나면 아버지와 노래를 부릅니다. “준하야 부르고 싶은 노래가 있으면 목록을 기록해주렴. 네가 근무하는 동안 열심히 연습해둘게” 이 말이 얼마나 힘이 되는지 오늘도 신명나게 일합니다. #10년 만에 손녀와 함께 노래를 부르다 웃음을 주는 아이가 있어 좋고 그 아이들과 함께 할 수 있는 노래가 있어 더 좋은 나날입니다. 코로나19로 가족이 만나기도 힘든 시간들의 연속이지만 같은 지역에 살고 있는 딸과 사위, 두 손녀는 행복을 두 세배로 안겨다줍니다. 살가운 사위가 묵묵히 기다려 준 결혼 10년 만에 태어난 쌍둥이 손녀는 매일매일 새로운 활력을 줍니다. 어떤 날은 애교로 어떤 날은 웃음으로 또 어떤 날은 손잡고 길을 걷는 즐거움마저 안겨줍니다. 또한 음악을 좋아하는 손녀들 덕에 요즘은 아무나 가질 수 없는 삼대가 노래를 부르는 행복도 받고 있습니다. #KBS2 TV '노래가 좋아' 184회에서 1위를 하다 좋은 추억을 안겨다 준 시간입니다. 1등이 중요한 것이 아니라 아버지와 딸이 함께 무대에 올랐다는 것이고 좋아하는 노래를 했고 더불어 상도 탔다는 것입니다. 노래를 좋아하고 악기를 부지런히 연습하신 아버지 덕분에 좋은 기회를 맞이했고 기쁨의 순간을 맞이할 수 있었습니다. 평상시 부를 때보다 더 긴장되고 떨렸지만 든든한 아버지께서 곁에 계시다는 그 자체만으로 감당해낼 수 있었습니다. #철저한 방역 속 포항해변가요제 참가 부녀는 ‘2020 제20회 포항해변전국가요제’에 참가해 장려상을 수상했다. 사회적 거리두기로 해변가요제는 수많은 관중이 모인 해수욕장이 아닌 실내 대강당에서 열렸지만 웅장하고 멋진 무대와 화려하고 현란한 조명과 음향 등이 해수욕장의 열기에 버금가는 뜨거운 대회였다. 패티김의 ‘못잊어’라는 곡을 딸은 노래로 열창하고 아버지는 노래에 맞춰 하모니카를 연주하면서 부녀간의 정을 노래로 나타냈던 잊지 못할 추억이었다고 했다. 문준하 씨는 “오늘이 있기까지 묵묵히 지켜봐준 어머니와 남편이 마냥 고맙습니다” 문인선 씨는 “아내를 비롯한 가족모두가 감사하고 사랑스럽습니다”고 활짝 웃었다. #노래를 좋아하는 사람들과 어떤 곳에서라도 마주하고 싶다 따뜻한 세상을 만들고 누군가에게 조금의 위로가 되고 즐김과 나눔의 문화를 만들어 갈수만 있다면 어떤 곳이라도 함께 하고 싶습니다. 현재 학교에 재직 중이라 많은 곳은 할 수 없으나 조금씩 준비하며 방학 혹은 퇴근 후 시간이라면 달려갈 계획입니다. 지역과 소통하며 상생할 수 있는 활동을 통해 사회적 책임을 다하기 위해 지속적으로 노력하겠습니다. 재능기부는 누구나 할 수 있다. 그러나 지속적인 활동은 그리 쉽지 않다. 개인이 갖고 있는 재능을 이익 추구나 기술개발에만 사용하지 않고 이를 활용해 사회단체나 지역사회, 공공기관 등에 기부하여 사회에 공헌하는 문화가 많이 생겨나길 바래본다. 돈을 내는 금전적 기부에 비해 재능기부는 개인의 다양한 전문성과 지식을 바탕으로 지속적으로 기부 할 수 있는 형태라는 점에서 한 단계 진화한 기부 모델로 평가 받고 있다.

윤태희 시민 기자 2020/11/26 00:00 -

‘작은 포스터’ 우표… 대한민국 우표에 담긴 신라와 경주①

‘작은 포스터’ 우표… 대한민국 우표에 담긴 신라와 경주①‘사랑하는 것은/ 사랑을 받느니보다 행복하나니라/ 오늘도 나는/ 에메랄드 빛 하늘이 환히 내다뵈는/ 우체국 창문 앞에 와서/ 너에게 편지를 쓴다/’ -유치환 시 ‘행복’ 중에서. 곱게 편지를 써서 겉봉투에 우표를 붙인 우리의 기억은 어디쯤에서 머물러 있을까. 우표는 정부 또는 정부가 위임한 특정 기관에서 발행하는 우편 요금 선납의 증표로서 통신 수단으로 기능해왔다. ‘작은 포스터’로 더 잘 알려진 우표는 발행 국가의 정치, 경제, 사회, 문화, 역사 등을 표현하고 있어 그 나라만의 독특한 문화를 들여다 볼 수 있는가하면, 아울러 디자인의 독창성과 다양하고 특이한 인쇄 기술과 우표의 원지(종이)가 어우러져 그 나라 문화 산업의 수준을 보여 주기도 한다. 그래서 오늘날의 우표는 국가의 상징물, 문화의 척도, 문화의 전달자, 종합 예술품 등으로 평가받고 있다. 최근에는 취미나 기념으로 우표를 모으는 수집용으로서 우표의 부가적인 역할이 증대되고 있기도 하다. 그 시대상을 담아 발행한다는 특성에 따라 국가기록물로서의 가치를 인정받고 있는 우표. 그렇다면 우표에 등장한 신라로부터 오늘의 경주는 어떻게, 어떤 모습으로 담겨왔을까. 1946년 발행된 ‘해방 1주년 기념우표’가 해방 후 국내에서 발행된 최초의 우표인데 당시 14종 중 첨성대와 신라금관을 도안한 보통우표가 경주를 담은 첫 우표였다. 이후 가장 최근인 2019년 8월 발행된 ‘경주 학도병 서명문 태극기’ 기념우표까지 그 종류와 콘텐츠는 매우 놀라울만큼 다양하고 아름다웠다. 여타 지자체와는 비교할 수 없을 만큼 경주와 신라를 모티브로 하는 도안이 압도적으로 많았다. 자긍심마저 생기는 대목이다. 진귀하고 색다른 경주의 새로운 발견이었다. 모두 2회로 구성해 우표에 담긴 경주와 경주인의 자랑스런 면면을 다룰 예정인 본 기사는 ‘아름다운 경주이야기’의 김나연 작가와 경북지방우정청 우편영업과 우표담당 관계자, 우정사업본부, 한국우취연합, 한국우표 포털서비스, ‘필라테리아’ 블러그 등에서 자료 제공과 협조가 있었음을 밝히고 깊이 감사드린다. -우리나라의 자연, 과학기술, 문화재, 전통문화, 인물 등 국내·외 홍보가 필요하다고 판단되는 사항에 대해 기념우표 발행 그렇다면 이러한 우표들은 언제 어떤 경위로 발행되는 걸까. 경북지방우정청 우편영업과 우표담당 관계자가 제공한 자료에 의하면, ‘대한민국 기념우표 발행절차는 우편법 제21조(우표의 발행권) 및 시행령 제13조(우표류의 발행)에 근거한다. 기념우표 발행 관련 추진 절차는 2월경 이듬해 발행 기념우표 수요조사를 홈페이지에 공고 하는 것을 우선으로, 각급 기관에서 수요조사 및 접수를 하고 우표발행심의위원회를 개최해 계획을 수립한다. 이어, 우표발행심의위원회에서 발행대상을 결정하고 7월 기념우표 발행 선정결과를 관련단체에 통보하고 이의를 접수한다. 8월부터 이듬해 기념우표 발행계획을 확정 짓고 우정사업본부 홈페이지에 공고하는 절차를 거친다’고 했다. 한편, ‘기념우표 발행대상으로는 국제행사로서 국제협력증진, 국제평화 및 인류문화 발전에 이바지할 수 있는 사항이거나 범국가적, 범국민적 행사로 국내·외에 홍보해 국가발전에 기여할 수 있는 사항, 정부제정 기념일, 역사적으로 기념할 중요한 가치가 있는 인물 및 사건으로 50, 100주년 단위 등의 기념행사, 우리나라의 자연, 과학기술, 문화재, 전통문화 등 국내·외 홍보가 필요하다고 판단되는 사항, 기타 국위선양, 국제평화 및 공익증진 등에 크게 이바지한 공로가 인정되는 인물을 대국민적으로 홍보할 필요가 있다고 판단되는 사항 등’ 이라고 했다. -1946년 해방 이후 발행된 ‘해방 1주년 기념우표’ 중 첨성대, 신라금관 등을 도안한 보통우표에 경주 처음 담겨 우리나라 신식 우편 제도의 아버지로 불리는 홍영식을 중심으로 한 신진개혁파 정치 지도자들의 끈질긴 노력으로 1884년 11월 18일 우정총국이 역사적인 업무를 개시한다. 이에 우리나라 최초의 우표가 탄생하게 된다. 문위우표는 이때 발행된 우표의 액면이 당시 화폐 단위인 ‘문(文)’이었기 때문에 수집가들 사이에서 붙여진 이름이라고 한다. 최초의 우표는 1884년 발행된 ‘문위우표’지만, 1905년 을사조약 체결 후 통신권을 강탈당하면서 우표 발행이 중지됐다. 이후 1946년 발행된 ‘해방 1주년 기념우표’ 총 14종이 해방 후 국내에서 발행된 최초의 우표다. 그중 9종은 해방 1주년 기념우표였고 5종은 첨성대, 신라금관, 무궁화, 한반도지도, 이순신 장군을 도안으로 한 보통우표였다. -1970년 경부고속도로준공 기념우표<사진>, 경부고속도로 지나는 대구·경주도 1일 생활권에 진입 이 우표는 서울과 부산을 연결하는 경부고속도로 준공을 기념해 발행한 우표다. 15시간이 걸리던 서울에서 부산으로의 이동시간이 5시간으로 짧아졌고 경부고속도로가 지나는 대구·경주도 1일 생활권으로 진입했다. 고속도로 건설로 철도 중심의 운송에서 좀 더 편리하게 물류를 운반할 수 있게 됐다. -1972년 국립공원 시리즈 중 경주국립공원 기념우표<사진>. 1979년 태평양지역 관광협회 기념우표. 경주국립공원은 1968년 12월 국립공원으로 지정됐다. 1972년 우리나라의 대표적 경승지를 국내외에 널리 소개하기 위해 국립공원 풍경을 우표에 담아 발행했다. 또, 1979년 태평양지역 관광협회 총회 서울개최 기념우표는 태평양지역 관광협회(PATA) 제28차 총회가 1979년 서울에서 개최됨에 따라 워크숍이 같은 해 경주에서 열려 세계 40여 개국에서 2천여 명이 참석했다. 이 행사가 큰 성과를 거두어 모든 참가국 회원 간의 유대를 돈독히 쌓고 국내 및 세계관광사업 발전에 크게 기여하기를 바라며 기념우표를 발행했다. -1997년 세계유산등록 특별우표<사진>-불국사와 석굴암 담아 불국사와 석굴암, 해인사 대장경판 및 판고, 종묘 등 3건의 우리나라 문화재가 유네스코 세계유산위원회 제19차 총회에서 세계문화유산으로 등록됐으며 이를 기념하기 위해 우표를 발행했다. -2004년 세계유산등록 특별우표-경주역사유적지구 각각 표현<사진> 신라의 역사와 문화를 고스란히 보여 주고 있는 경주역사유적지구는 2000년에 유네스코 세계유산으로 등록됐다. 이를 기념하며 발행한 특별우표는 대릉원의 모습과 서수형토기(瑞獸形土器), 금관총 금관, 그리고 안압지와 납석제(蠟石製) 사자향로, 금동삼존판불, 금동가위의 모습을 각각 담고 있다. -2016년 특수인쇄로 만든 ‘신라금관’ 우표, 우표 디자인에 금분과 금박, 엠보싱 기법의 특수인쇄 적용 2016년 세계적인 문화유산인 신라시대 금관을 소재로 한 기념우표는 4종으로 총 56만장을 발행했다. 이 우표에 담긴 신라시대 금관은 금관총 금관과 금령총 금관, 서봉총 금관, 그리고 황남대총 북분 금관 등 총 4종이다. 특히, 우표 디자인에 금분과 금박, 엠보싱 기법의 특수인쇄를 적용해 신라 금관의 화려함과 존재감을 돋보이게 표현하는 등 소장가치를 높였다. -2017년 소설가 김동리 선생 우표 발행, 현대 한국 인물시리즈 소설가 분야 인물 우표 2017년 한국의 현대 문학을 대표하는 작가로 김동리와 박경리를 선정해 기념우표 2종 총 61만 6천장을 발행했다. 김동리 작가는 토착적이고 민족적인 소재를 소설화하여 가장 한국적인 작가로 평가받고 있으며, 순수 문학과 신인간주의 문학을 지향했다.‘역마(1948)’‘등신불(1963)’‘까치소리(1966)’등의 단편소설과 ‘무녀도(1947)’‘바위(1973)’ 등의 단편집을 비롯한 수많은 작품을 남겼다. 우표 디자인은 두 작가의 생전 모습과 함께 김동리 작가의‘순수문학의 본질은 언제나 휴머니즘이 기조가 되는 것이다’라는 문구를 담았다. -2019년 8월, ‘경주 학도병 서명문 태극기’ 기념우표 발행 2019년 8월 14일 발행된 역사속의 태극기 시리즈 16종 중 ‘경주 학도병 서명문 태극기’는 단연 눈길을 끈다. 이 우표는 독립을 향한 우리의 염원이 태극기에 담긴 것에서부터 1950년 6월 한국전쟁이 발발해 우리 민족이 또 다시 태극기를 꺼내 들었던 모습을 형상화 한 것이다. 학도병들의 굳은 의지가 담긴 경주 학도병 서명문 태극기에선 ‘조국을 위해 희생’, ‘우리의 죽음은 역사의 꽃이 되다’, ‘남북통일’ 등의 결연한 의지를 다짐한 당시 학도병들의 글씨로 씌어져 있어 가슴 뭉클해진다. >>다음호에 계속

선애경 문화전문 기자 2020/11/26 00:00 -

전충렬 씨, 34년 공직생활 경험으로 책 출판

전충렬 씨, 34년 공직생활 경험으로 책 출판경주 공직사회를 대표하는 출향인 전충렬 씨가 ‘알아두면 쓸모 있는 신박한 조직생활 가이드’라는 책을 펴내 화제다. 34년 공직생활을 통해 조직생활의 현명한 노하우를 전하는 저자는 이 책을 통해 리더십에 대한 고민과 조직 내 의사소통의 방법, 상하간 직무와 행사, 조직의 혁신 등에 대해 경험에서 비롯된 다양한 처세와 기술을 제공한다. “‘갑’은 칼자루를 잡은 편이다. 그래서 칼날 잡은 ‘을’을 통제할 수 있다. 갑질하면 갑질로 돌아오고 ‘갑짓’ 잘하면 복으로 돌아온다” “겸손이 제일 중요한 근본이다. 비굴하라는 말이 아니다. 비굴은 자신에 대한 과대한 평가를 바탕으로 몸을 낮추는 것이고 겸손은 자기에 대한 엄격한 평가를 바탕으로 몸을 낮추는 것이기 때문에 본질이 전혀 다른 것이다. 그런데 더 중요한 겸손은 직장 후배나 부하들한테 겸손한 것이다” 조직생활에서 새겨들어야 할 명문장들이 책 속에 유유히 흐른다. 전 씨는 경주고와 경희대 행정학과를 졸업하고 영국(Exeter대학교)에서 석사, 경희대 대학원에서 박사학위를 취득했다. 종합광고대행사 대홍기획(롯데그룹)에 입사, 재직 중 행정고시(제27회)에 합격, 총무처를 거쳐 국무총리실, 청와대 민정수석실 행정관을 거쳐 워싱턴 대사관 참사관·행정안전부 인사정책관으로 일했다. 또 울산광역시 행정부시장(시장 대행)·외교통상부 기획조정실장·행정안전부 인사실장·대통령소속 개인정보보호위원회 상임위원(차관급)으로 재임하고, 국회 수석비서관·국립공주대학교·경희대학교 객원교수를 거쳐 대한체육회 사무총장을 역임했다. 현재 (사)한국거버넌스혁신포럼(KGIF)공동대표, 공무원재해보상연금 위원회 위원 등으로 활동 중이다.

박근영 기자 2020/11/26 00:00 -

50대에 꿈 키우는 전인식 시인, ‘모란 꽃 무늬 이불 속’에서 ‘검은 해를 보았네’

50대에 꿈 키우는 전인식 시인, ‘모란 꽃 무늬 이불 속’에서 ‘검은 해를 보았네’시는 어려운 것이다. 혹은 시는 어설픈 것이다. 특히 요즘 나오는 많은 시들은 너무 어렵거나 너무 질 낮다. 기교들이 지나치게 동원되는 반면 문장력은 약하고 함축성이 떨어진다. 그러나 등단 시인들은 차고 넘친다. 길거리, 발에 차이는 사람이 죄다 시인이라고 떠들고 다니는 것 같다. 그렇게 가짜 시인들이 차고 넘치는 세상에서 참다운 시인을 만나는 것은 반갑기 그지없는 일이다. 전인식 시인의 시는 사람 사는 세상에서 흔히 일어날 수 있는 일상들이 너무나 솔직하게 묘사되어 있어 읽는 사람의 마음을 일순간에 끌어당긴다. 2019년에 나온 ‘검은 해를 보았네’나 지난 달 나온 시집 ‘모란꽃 무늬 이불속’의 시들은 이제 곧 명예퇴임을 앞둘 만큼 연륜 쌓은 시인의 오래 묵은 감성들이 차곡차곡 쌓인 보물창고다. “어릴 때 백일장이나 일기 같은 글 써서 상 받은 일이 많았고··· 월성 중학 시절 글을 써내면 주변에서 어디서 베껴오지 않았냐고 묻곤 했어요. 경주고 시절 백일장이나 무슨 효행 수기 같은 걸 써내서 상 받은 일도 있었지만 시인이 되고 싶다는 생각은 그보다 그보다 훨씬 뒤였습니다” -고교시절 다양한 사회적 경험이 시 쓰는 원동력 오히려 전인식 시인은 자신이 글과 가까워 진 것을 고교시절 도서관 책들을 원 없이 읽었던 저력에서 찾는다. 그 당시 한국문학전집이니 세계문학전집 같은 책들을 밤낮없이 읽으며 문장의 매력에 빠진 것과 남들이 해보지 못한 경험들이 나중에 시 쓰게 된 원동력으로 여긴다. 그의 시에 ‘파두(포르투갈 민속음악)’, ‘아말리아 로드리게스’같은 뜻밖의 단어가 나온 것은 그에게는 너무나 당연한 시어선택이다. 대학진학 때는 속으로는 국문학과를 가고 싶었지만 ‘용기가 없어 밥 먹기 좋은’ 경영학을 택한 것이 글과 잠시 멀어졌다. “본격적으로 시를 쓴 것은 농협에 근무하면서 4급 시험에 합격하고 나서부터였습니다. 그 이전에 몇 차례 신춘문예에 도전했지만 번번히 최종 작품 심사과정에서 떨어지는 경험들이 쌓이면서 나란 사람은 시와 거리가 멀다는 생각을 했던 것 같아요. 결과적으로 오히려 시와 멀어지고 말았습니다” 전인식 시인의 말은 그 당시 신춘문예에 도전했던 사람이라면 누구나 맞닥뜨린 난관이었을 것이다. 전국 단위 일간지나 문예를 다루는 잡지 서너 개를 다 해 봐야 20개 남짓인 신춘문예에 전국의 내로라하는 문학지망생들이 다 몰려서 고시보다 신춘문예 당선되기가 몇 십 배 어렵다는 말이 공공연히 떠돌던 시절이었다. 시를 써야겠다고 다짐한 이후, 보다 전문적인 공부를 하고 싶어 김정환 시인이 운영하던 한국문학학교에서 고은 선생으로부터 ‘시의 정신’에 대해 지도 받았고 서시월 시인이 운영하던 대구시인학교에서도 공부했다. 경주에 근무하기 시작한 1997년부터 4년 정도가 전인식 시인에게 집중적으로 시인에 도전한 시기. 이러면서 1997년 대구일보 신춘문예에 당선되고 1998년 불교 문예로 등단하며 시인의 이름을 공식적으로 얻었다. 그러나 전국 단위 일간지들의 신춘문예를 욕심 낸 호승심에서 번번이 최종심사단계에서 낙방하다보니 오히려 좌절감이 커졌다. “2000년도 이후에는 시 쓰기를 포기했어요. 솔직히 말하면 직장생활하면서 집중하기도 어려웠고 눈치도 보이고… 역시…, 글에만 집중할 용기가 없었던 것이지요” 그때부터 수석(壽石)에 취미를 들이게 되어 전국 명산대천을 돌았다는 전인식 시인은 지금도 수석 관련 인터넷 카페 중 가장 잘 운영되는 ‘무찰’카페의 결성 맴버로 활약하며 글 대신 돌을 택해 머리를 식혔다고. 어쩌면 이 시기 무념무상의 상태에서 자연을 바라보는 마음의 눈길을 얻은 지도 모른다. 그런 그에게 다시 시를 써야 하는 절대절명의 계기가 생긴다. -“시에도 나와 있듯이 2016년 3월 14일 꿈에 박목월 시인이 나오신 겁니다.” 시집의 가장 마지막 제목 ‘목월시인’에는 ‘허연 난닝구 차림’의 목월시인이 나타나 시를 쓰라고 야단치는 장면이 나온다. 그때부터 시를 다시 써야 하는지에 대한 갈등이 움텄고 불교문예에서 시집을 내자는 권유가 있어 30대 때 쓴 시들을 주로 모아 2019년 1월 시집 ‘검은 해를 보았네’를 펴냈다. 검은 해를 보았네는 90년대 30대이던 시인의 다소 패기 넘치는 감성이 그 시절을 박제한 채 20여년을 관통해 2019년에 다시 태어난 수작(秀作)들이다. 특히 사회나 종교에 대한 은근히 날 선 비판도 엿보여 완숙과 관록으로 따듯해진 ‘모란꽃 무늬 이불속’과 조금은 다른 읽을 맛을 준다. 특히 30대 시인이 바라본 경주의 모습과 경주에 내재된 이야기들이 주를 이루고 있어 마치 타임머신을 타고 경주로 잠깐 돌아간 듯 한 환영을 안겨준다. 옛것을 드러내고 새것을 억지로 덧칠하던 멋모르던 시절의 반추가 조금은 아프게 느껴지기도 한다. 그에 비해 ‘모란꽃 무늬 이불속’은 이제야말로 자기 자신을 되찾은 시인 전인식의 작품을 온전히 만나는 곳이다. 무엇보다 소재 선택이 훨씬 풍부하고 자유롭게 보인다. ‘나이트 클럽 제우스’, ‘야묘도추’, ‘봄감기’ 등 다양하고 과감해 친근함을 불러일으킨다. 한편으로는 ‘삼호베어’처럼 점차로 사라져버린 우리 시대의 역사를 기술해 놓고 있어서 반갑다. 스스로 똥물을 뒤집어써도 좋아 할 만큼의 여유도 인상적이다. ‘선인장 마흔 근처’ 같은 인생을 홀연히 되돌아보게 하는 시들은 숙연함마저 자아내고 ‘MRI속에서의 명상’은 시인 또래 연령의 사람이라면 적나라한 공감을 느끼게 되고 ‘고슴도치’는 중년 혹은 초로의 남성들이 공통적으로 인식하는 아내에 대한 속마음을 낱낱이 드러낸다. 이런 시들을 읽을라치면 자신도 모르게 웃음이 입언저리에 걸린다. 4부로 나뉜 시집은 굳이 부를 따지지 않고 시인의 인생과 시인의 문학. 시인이 느낀 경주와 시인이 만난 사람들의 이야기들이 편안한 운율로 펼쳐져 있다. -“40년 전, 필막못에서 물에 빠진 아이 구한 분, 연락주세요···” 시인의 때늦은 부탁도 시적… 여기서 잠깐, 인터뷰 도중 시인이 ‘익사의 추억’에 대해 이야기하면서 신문에 이 이야기를 꼭 실어 달라 부탁한 게 있다. 익사의 추억은 시인이 초등학교 5학년 때 고향인 보문 호수 근처 이웃마을에 ‘필막못’이란 곳에서 빠져죽을 뻔한 사건을 노래한 시. 그때 허우적거리며 다 죽어가던 소년을 낚시하던 30대 어름의 아저씨가 건져 주었는데 총망중에 그 아저씨에게 고맙다는 인사도 못하고 헤어졌단다. 이 인터뷰 기사에 그때 필망못에서 물에 빠진 아이 건져준 아저씨가 살아계시면 꼭 연락 달라 부탁했다고 써달라는 것이다. 문학을 전공하지 않아서 모자라는 부분이 더러 있겠지만 문학을 전공하지 않은 대신 다양한 사회 경험을 살려 시를 쓴다는 전인식 시인은 은퇴 후 글로 이루고 싶은 또 다른 소원이 있다. “앞으로 시작 생활을 영위하면서 경주에 대한 인문학적 이야기들을 써보고 싶습니다. 아직도 경주는 알려지지 않은 많은 이야기들이 있습니다. 경주에 사는 사람들이 경주에서 살지 않은 사람들보다 이런 책들을 써내지 못한다는 것이 좀 아쉽잖아요?” 그래서 실제로 몇 개는 이미 소재를 찾아 글로 써놓았다고 귀띔하기도 한다. 시인의 감성으로 쓰는 경주의 숨겨진 이야기는 어떨지 기대된다. “글쎄요…. 경주는 삶 그 자체지요. 제 모든 시들의 원천이라고 할 수 있을 겁니다. 결정적으로 저는 아들이 멀리 가지 않고 경주에 살았으면 싶을 만큼 경주가 좋은 곳이라고도 생각합니다” 물론 아들의 의향대로 살기 바라면서도 그 만큼 경주에서의 삶이 소담스럽게 여겨진다는 뜻이다. 다만 경주에 살다보니 지나치게 층층시하, 원로들 중심으로 모든 일이 진행되고 있어 젊은이들이 활개 펴고 살기에는 어려운 점이 더러 있다며 의사결정이나 행사 등 사회전반에서 현장에서 활동하는 젊은이들 중심으로 전환될 필요가 있다고 진단한다. “시를 쓰는 만큼 기왕이면 경주를 대표하는 시인이라는 소리쯤은 듣고 싶습니다. 그렇게 되기 위해서라도 조금 더 다채로운 시를 써야겠지요?” 전인식 시인은 현재 농협중앙회 경주시 지부장 역할을 맡고 있지만 곧 명예퇴직하고 문학의 길에 매진할 계획이다. 분명히 하고자 하는 은퇴이후의 계획이 있는 만큼 그의 내일이 더 활기찰 전망이다. 앞으로 또 어떤 시들이 우리를 즐겁게 할지 기대된다.

박근영 기자 2020/11/26 00:00 -

오션갤러리 기획 초대전 - 김정대 작가 ‘우비소년의 일상’전-“우비소년의 일상, 함께 공감해요”

오션갤러리 기획 초대전 - 김정대 작가 ‘우비소년의 일상’전-“우비소년의 일상, 함께 공감해요”‘일상에서 개체가 획득하는 다양한 감정을 시각적 감상의 대상으로 제공함과 동시에 개체가 실천한다고 믿는 이성적 판단에 대해 의구심을 가진다. 상기한 의구심 중에는 관람자가 아우라와 오리지널리티를 대하는 태도가 있다’ 벌룬독에 올라탄 우비소년, 당신은 김정대의 작품을 감상하고 있는가? 혹은 김정대가 차용한 누군가의 작품을 감상하고 있는가? 노란색 우비에 삼선슬리퍼, 해맑은 초승달 눈웃음을 소유한 우비소년은 많은 이들에게 공감과 설렘을 선사하며 입가에 미소 짓게 만든다. 김정대 작가의 ‘우비소년의 일상’전이 12월 한 달간 경주 라한셀렉트 2층 로비에서 펼쳐진다. 오션갤러리(관장 윤영숙)의 기획 초대전으로 마련된 이번 전시에서 김정대 작가는 자신과 꼭 닮은 우비소년 캐릭터를 등장 시켜 일상에서 흔히 경험하고 공감할만한 이야기와 작가의 담담한 시선을 표현해낸 작품 20여점을 선보인다. 우비를 입은 밝고 유쾌한 이미지의 캐릭터는 사실 직접적 감정표출에 익숙하지 못한 수많은 사람을 상징적으로 표현하고 있다. 우비는 감정표출에 익숙지 못한 사람들이 자신을 보호하기 위한 일종의 보호 기제로, 작가는 우비소년 캐릭터를 빌려 일상에서 느끼는 여러 감정을 직접적으로 드러내지 못하는 인간 군상의 슬픈 단면을 비유해 왔다. 최근 작품 ‘사랑꾼의 저울’은 무라카미 다카시(Takashi Murakami)의 ‘플라워 스마일’과 법을 대표하는 상징물 ‘정의의 여신상’을 차용과 변용한 작품으로 하트 스마일 볼 위에서 저울을 들고 있는 우비소년이 작품을 바라보는 관객들에게 질문을 던진다. 이 작품이 김정대의 작품인지, 아니면 무라카미의 작품을 차용한 작품인지? 이번 전시에서 김정대 작가는 일본식 팝아트로 전 세계를 사로잡은 무라카미 다카시의 ‘플라워 스마일’과 미국의 대표적 현대 작가 제프 쿤스(Jeff Koons)의 ‘벌룬독’ 등의 유명한 작품을 차용·변용해 작가의 담담한 메시지를 전달한다. 작가는 “현대 미술의 주요한 표현 수단 중 하나인 차용과 변용은 아우라를 획득하기 위한 다수의 수단 중 하나며, 오리지널리티는 획득한 아우라를 통해 흡수된다. 관람자는 어떤 시각적 대상을 오리지널리티라고 믿지만, 실상에서는 그 대상을 만든 사람의 아우라를 추종하는 것에 불과하다”고 말한다. 이어 “저는 작품을 통해 우리가 마주하는 현실에 대한 질문을 던졌다면 감상하고 받아들이는 것은 관람객 각자의 몫”이라면서 열린 생각으로 자신만의 다양한 이야기를 만들어가길 바랐다. 김정대 작가는 동의대 미술학과와 동 대학원을 졸업했다. 서울, 부산, 순천에서 10회의 개인전을 가졌으며, BAMA 부산국제화랑 아트페어, 화랑미술제, 대구아트페어, 경남국제아트페어, KIAF 한국국제아트페어 등 30여회의 아트페어 및 단체전에 참여하며 전업 작가로서 활발한 작품 활동을 펼쳐오고 있다.

오선아 기자 2020/11/26 00:00 -

퓨전국악 ‘새라온’ 대표 김기범 씨, 디지털 싱글음원 ‘뻥뚫린 저하늘’ 발표

퓨전국악 ‘새라온’ 대표 김기범 씨, 디지털 싱글음원 ‘뻥뚫린 저하늘’ 발표지역에서 음악으로 정겹고 편안한 감성을 자아내는 작곡자이자 가수 김기범 씨가 디지털 싱글 음원 ‘뻥뚫린 저하늘’을 발표했다. 지난달 30일에 발표한 ‘내 안에 있는 내 아내’에 이은 두 번째 싱글 음원이다. 김기범 씨는 “‘뻥뚫린 저하늘’은 통기타 사운드와 일렉 사운드 그리고 브라스 사운드가 어울어진 흥겨운 컨트리 리듬의 곡”이라면서 “중독성 강한 멜로디로 이별의 쓰라림을 묘사한 노래”라고 설명했다. 이어 “이번 음원은 코로나19로 인한 수혜라고 볼 수 있다. 코로나19의 장기화로 인해 연습실에 머무는 시간이 많아 작곡 활동을 본격적으로 할 수 있었다. 앞으로도 작곡 활동을 활발히 이어나가 많은 이들이 공감할 수 있는 좋은 곡을 많이 선사해 드리고 싶다”면서 “유튜브 블루뮤직 채널과 SNS 지역홍보, 지원 사업 등을 통해 음원 홍보를 이어갈 예정”이라고 덧붙였다. 김기범 씨는 퓨전국악 ‘새라온'의 대표이자 주 보컬, ‘KJ블루뮤직’의 대표로 음원 기획 업무와 가수 양성에 힘쓰고 있다. 최근에는 청년 예술인들의 창작 활동을 도와주기 위해 ‘청년예술인연합 푸른창공’을 설립하며 작곡가로서, 싱어송라이터로서 다양한 활동을 펼치고 있다. ‘뻥뚫린 저하늘’의 작사는 퇴직 후 ‘은준인(隱準人)’을 저술한 저자 김관열 씨가 맡았다. 현재 강사, 면접관, 1인 유튜브 크리에이터(은준인 TV) 등 다양한 활동을 하는 김관열 씨는 최근 작사가로서 본격적인 활동에 뛰어들어 최초의 음원 ‘내 안에 있는 내 아내’와 랩(Rap) ‘미라클’을 작사했고 미발표곡 ‘경주 아리랑’과 ‘오드리 헵번보다’ 등 지속적인 작사 활동을 전개하고 있다. 최근 기획사 ‘KJ블루뮤직’의 슈퍼바이즈로 활동하고 있다. 한편 ‘뻥뚫린 저하늘’ 음원은 이달 말경 온라인 음원 사이트를 통해 발매될 예정이다.

오선아 기자 2020/11/26 00:00