-

경주 남산 지암곡 마애선각입상 ‘상반신 형태’ 확인

경주 남산 지암곡 마애선각입상 ‘상반신 형태’ 확인지난 2005년 시민 제보로 발견된 ‘경주 남산 지암곡 제4사지 마애선각입상’의 상반신 형태와 특징 등이 새롭게 확인됐다. 국립공원공단 경주국립공원사무소는 지난 2023년 11월부터 지암곡 제4사지 마애선각입상의 보존·관리를 위한 3D스캔 및 Arch3D Liner SW 표면분석기술(3차원 디지털 시각화 기술)을 활용해 마애선..

이상욱 기자 2024/07/26 00:00 -

![지상갤러리[170] 죽음을 초월한 생의 존재](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1721876815_thumb_3000.jpg) 지상갤러리[170] 죽음을 초월한 생의 존재

지상갤러리[170] 죽음을 초월한 생의 존재죽음을 초월한 생의 존재 과거는 지나간 죽음이고, 내일은 다가오는 죽음이다. 죽음이 아닌 생은 오직 지금 이 순간에만 존재한다. 망각하기 쉬운 죽음이라는 것은 우리의 인식 밖 곳곳에 널부러져 있다. 곁에 있는 죽음과, 하루에도 수십 번 다양한 매체를 통해 숫자로 표현되는 죽음은 본질적으로 다르지 않다. 존재가 잊혀진다는 생에 대한 집착으로 인해, 그 죽음에 대한 두려움을 피하고자 하는 이들이 망각이라는 바다 속을 헤매며, 모순된 고통 속에서 발버둥치고 있다. 이렇게 죽음은 많은 이들에게 두려움과 공포의 상징으로 해석되고, 어쩔 수 없는 세계의 부조리로 편입된다. 하지만 역설적으로 이 죽음을 초연하게 바라보고 인식하게 된다면, 생은 더 이상 허황된 존재가 아니라 세계를 포함한 하나이자 전체인 존재가 된다. 지나간 죽음과 다가올 죽음을 흘려보낸 채, 우리는 오롯이 초월한 하나의 존재로서 생에 존재할 수 있다. 죽음을 포함한 어떠한 세계의 부조리가 이 존재를 해치더라도 그 세계를 초월하고자 하는 하나의 존재로서 찰나의 삶들을 충만한 이 한잔에 담아 마시고자 한다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

체코 원전 수주 최종 계약까지 고삐죄야

경주에 본사를 둔 한국수력원자력이 24조원 규모의 체코 두코바니 5·6호 신규 원전 건설사업 우선협상대상자로 선정됐다. 우선협상대상자 선정은 한수원이 체코 두코바니 5·6호기 건설을 위해 발주사와 단독으로 협상할 수 있는 지위를 확보했다는 의미다. 체코 정부는 지난 17일 한수원을 주축으로 한 ‘팀코리아’가 프랑스 전력공사(EDF) 컨소시엄을 누르고 신규 원전 건설 사업의 우선협상대상자로 선정했다고 공식 발표했다. 이변이 없는 한 수주가 확실시된다. 한국이 대규모 원전사업을 수주하는 것은 지난 2009년 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 4기 수주 이후 15년 만의 쾌거다. 특히 이번 체코 원전 수주는 유럽 전역에 대한 원전 수출의 첫 교두보를 확보한 것으로, 향후 수출 확대의 중요한 발판을 마련하게 됐다. 체코가 향후 테멜린 지역에 추가로 발주하게 될 2기(3·4호기) 원전을 추가로 수주하면 사업 규모는 더 커진다. 한수원이 두산에너빌리티, 대우건설 등과 함께 체코에 건설할 원전은 1000MW급 한국형 원전 APR1000 2기다. APR1000 노형은 2023년 3월 유럽사업자요건(EUR) 인증을 취득해 유럽에서 인허가성과 안전성을 이미 입증받았다. 체코 정부가 팀코리아를 선정한 이유로는 안전성은 물론이고, ‘한정된 예산으로 기한 내에 짓는 능력’을 손꼽았다. 공기 단축을 통해 한국은 프랑스의 절반에 못 미치는 비용으로 원전을 지을 수 있어 가격 경쟁력도 우위를 점한 것이다. 체코 원전이 상업 운전을 시작하는 2036년까지 안정적 일자리를 확보함에 따라 고사 위기까지 내몰렸던 원전산업을 정상화하는 계기가 마련됐다. 또 경주에 2025년 말 완공 예정인 ‘문무대왕과학연구소’를 중심으로 차세대 소형모듈원전(SMR) 선도국으로 도약할 발판도 마련하게 됐다. 우선협상대상자 지위를 획득한 한수원은 향후 체코 원전 발주사와 세부 협상을 거쳐 2025년 3월까지 최종 계약을 체결하게 된다. 한수원은 이를 위해 지난 22일 ‘협상대응 TF’를 발족하고, ‘체코건설준비센터’ 조직도 신설하는 등 대비태세를 갖췄다. 최종 계약까지 성사시켜 ‘K-원전’이 세계 시장에서 두각을 드러내고, 유럽 시장으로 진출할 수 있는 기회로 삼아야 한다. 이번 체코 원전 수주가 경주시, 경북을 넘어 우리나라 원전산업의 장기성장 모멘텀이 되길 기대해 본다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

화랑대기 축구대회 올해도 안전이 최우선돼야

화랑대기 전국유소년축구대회가 올해 21회째를 맞이한다. 지난 2003년 눈높이 유소년축구대회로 시작한 화랑대기는 이제 명실상부 전국 최대 규모의 유소년축구대회로 자리매김했다. 오는 8월 5일을 시작으로 15일간 개최되는 2024 화랑대기 축구대회에는 전국 초등학교와 클럽 621개팀, 1만2000여명의 선수단이 참가한다. 지난해 8월 대회와 비교해 111개 팀이 더 참가하면서 역대 최대 규모로 치러진다. 화랑대기 축구대회는 대회 규모나 역사성에 있어 지역을 대표하는 행사이지만 혹서기에 진행되는 만큼 대회 준비에 만전을 기해야 한다. 어린 선수들의 건강과 안전 관리가 최우선이 돼야만 한다. 첫 대회부터 지난해까지 20년간 대회를 열면서도 큰 사고가 없었던 것은 경주시와 경주시축구협회의 노력이 뒤따랐기 때문이다. 하지만 안전과 관련해서는 과하다 싶을 정도로 철저히 준비해야 한다. 시와 협회는 폭염 속 선수들의 안전을 위해 오전과 저녁 시간에만 경기하도록 준비했다. 쿨링브레이크와 쿨링포그시스템을 가동해 충분한 수분 섭취와 휴식 시간도 제공한다. 또 최상의 환경을 위해 경기 운영, 교통 대책, 급수 지원, 경기장 시설 점검·정비 등에 총력을 기울이고, 의료진과 진행 요원도 충분히 배치한다고 한다. 화랑대기는 지역에 매년 평균 310억원 정도의 경제 파급효과가 있는 것으로 평가되고 있다. 그만큼 선수단을 따뜻하게 맞이할 수 있는 친절한 시민의식이 절실하다. 21회를 맞이하는 올해도 선수들의 건강과 안전을 최우선으로 운영해 선수들과 가족들이 좋은 추억을 담아가는 대회가 됐으면 한다. 경주시와 경주시축구협회는 그간의 경험을 토대로 수준 높은 대회를 운영해 화랑대기의 명성을 이어나가길 바란다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

APEC 2025 경주 : 미래 위한 경주 선언의 필요성

APEC 2025 경주 : 미래 위한 경주 선언의 필요성내년에 열리는 경주 APEC 2025 정상회의는 아시아-태평양 지역의 경제 협력을 강화하고 지속 가능한 발전을 추구하는 중요한 기회로 주목받고 있다. APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation)은 환태평양 국가들이 경제적, 정치적 협력을 강화하기 위해 만든 국제기구로, 1989년 11월 5일 오스트레일리아 캔버라에서 12개 나라가 모여 결성했다. 이번에 열리는 회의에서는 다양한 글로벌 이슈에 대해 논의하고 새로운 비전을 제시할 예정이다. 경주 출향인의 한사람으로 경주 선언문이 발표되기를 기대한다. 과거 국제 회담에서는 포츠담선언이나 각종 정상회의에서는 리우 회의나 파리 선언, 교토 의정서 등을 통해 인류의 미래를 생각하게 하는 선언을 담고 있으며 개최국과 개최 도시의 위상을 드높였다. 과거 주요 APEC 회의에서 논의된 아젠다들을 살펴보자. 1994년 인도네시아 보고르에서 열린 APEC 회의에서는 2020년까지 무역과 투자의 자유화 및 촉진을 목표로 한 ‘보고르 목표’가 설정됐다. 이는 무역 장벽을 낮추고 경제적 통합을 촉진하여 지역 경제의 성장을 도모하는 중요한 전환점이었다. 중국 상하이에서 개최된 APEC 회의에서는 ‘상하이 합의’가 채택되었다. 이 합의는 경제 통합을 가속화하고 새로운 경제 환경에 대응하기 위한 이니셔티브를 포함하며 디지털 경제와 전자상거래의 발전을 강조했다. 멕시코 로스카보스에서 열린 APEC 회의는 바이오테러리즘 대비 계획을 발표했다. 이는 회원국 간의 정보 공유와 대응 전략을 통해 바이오테러리즘 위협에 대비하기 위한 협력 방안을 마련한 것이다. 일본 교토에서 열린 APEC 회의에서는 환경 보호와 지속 가능한 개발을 촉진하기 위한 ‘교토 이니셔티브’가 채택되었다. 기후 변화 대응, 에너지 효율성 증대, 청정 에너지 기술 개발 등이 주요 내용이었다. 그 외 일본 요코하마, 동경 등에서 주요 국제 아젠다를 발표하여 일본의 국제적 위상과 지역의 위상을 높였다. 최근 베트남 다낭에서 강조된 디지털 경제와 혁신은 디지털 연결성 강화, 데이터 흐름 촉진, 사이버 보안 협력, 기술 혁신 촉진 등을 포함하며, 4차 산업혁명 시대에 대응한 중요한 이니셔티브였다. 미국 호놀룰루와 러시아 블라디보스토크에서도 여성의 참여와 식량 안보 아젠다는 농업 생산성 향상, 지속 가능한 농업 기술 개발, 공급망 안정성 확보를 통해 지역 내 식량 위기 대응을 강화하는 중요한 이니셔티브였다. 이번 2025년 APEC 정상회의에서 다뤄져야 할 선언문 내용을 생각해 봤다. 경주 선언문은 이러한 주요 아젠다들을 바탕으로 아시아-태평양 지역의 지속 가능한 발전을 위한 구체적인 목표와 행동 계획을 담아야 한다. 다음은 경주 회의에서 다뤄져야 할 주요 내용이다. 첫째, 모든 회원국이 환경 보호, 사회적 책임, 투명한 지배구조를 갖춘 ESG 경영을 도입하도록 촉구하고 지속 가능한 발전 목표(SDGs)를 달성하기 위한 구체적인 전략을 마련해야 한다. 둘째, 회원국들이 탄소중립 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 로드맵을 공유하며 재생 가능 에너지 확대, 에너지 효율성 증대, 탄소 배출 감축을 위한 협력을 강화해야 한다. 셋째, 디지털 연결성을 강화하고, 데이터 경제의 성장을 촉진하며 인공지능(AI) 기술의 발전과 활용을 장려하여 경제 효율성과 혁신을 도모해야 한다. 또한, 사이버 보안 강화와 디지털 격차 해소를 위한 정책을 마련해야 한다. 넷째, 공간정보 기술을 활용한 도시 계획, 자원 관리, 환경 보호 방안을 제시하고, 탄소 배출원 분석, 재생 가능 에너지 자원의 최적 위치 선정 등 환경 관리 활동에 공간정보 기술을 적용해야 한다. 다섯째, 여성과 청년의 경제적 참여를 촉진하고 성평등과 기회의 평등을 강화하기 위한 정책을 도입하며 여성 기업가 지원 프로그램과 청년 취업 및 창업 지원을 강화해야 한다. 여섯째, 친환경 농업 생산성 향상과 지속 가능한 농업 기술 개발을 위한 협력을 강화하고 식량 공급망의 안정성 확보와 기후 변화에 대응한 농업 정책 등 인류의 미래와 아시아태평양 경제 공동체가 함께 번영해야 하는 아젠다를 마련해야 한다. 경주 선언문은 APEC 회원국들이 협력하여 지속 가능한 미래를 만들어 나가는 데 중요한 이정표가 될 것이다. 이 선언문은 환경 보호, 경제 성장, 사회적 책임을 통합적으로 고려하여 아시아-태평양 지역의 번영과 안정성을 증진하는 데 기여할 것이다. 경주시가 APEC 2025 정상회의를 성공적으로 개최하여 세계 무대에서 경주의 역사적, 문화적 가치를 알리고 지역 및 국제 사회의 지속 가능한 발전을 위한 새로운 비전을 제시하기를 기대한다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

이름에 만족합니까?

이름에 만족합니까?신라의 역사는 진한에 알천양산촌(閼川楊山村), 돌산고허촌(突山高墟村), 무산대수촌(茂山大樹村), 취산진지촌(觜山珍支村), 금산가리촌(金山加利村), 명활산고야촌(明活山高耶村)의 촌장들이 하늘에서 내려와 사로 6촌 진한을 이루는 것으로부터 시작되었다. 이들 촌에는 각각 이알평(李謁平), 최소벌도리(蘇伐道理), 손구례마(孫俱禮馬), 정지백호(鄭智伯虎), 배지타(裵祗沱), 설호진(薛虎珍)의 성씨와 이름을 가진 촌장이 다스렸다. 이 삼국사기(三國史記)(1145), 삼국유사(三國遺事)(1281)의 기록을 토대로 우리는 6성씨의 시조가 탄강한 산의 이름이나 촌의 이름은 물론 그 시조의 성명을 알 수 있다. 물론 실제로 성을 사용한 시기는 기록보다 훨씬 늦다. 개명신고 통계는 법원에서 개명허가 결정문을 받은 후 관할 시·군·구의 읍·면·동 행정주민센터에 개명신고를 하여 실제로 이름을 변경한 경우로, 이 통계를 보면 2013년 15만2721명(남자 5만683명, 여자 10만2038명)에서 완만한 감소를 이루어 2023년에는 9만1379명(남자 2만9187명, 여자 6만2192명)이었다. 이를 통해 사람이 태어나서 평생을 쓸 이름을 지을 때 당시로서는 최선의 선택으로 작명을 했지만 정작 그 이름이 본인의 마음에 들지 않아 바꾸는 이들이 꾸준하다는 것을 알 수 있다. 최근에는 지자체별로 지역 명칭을 바꾸는 사례도 속속 이어지고 있다. 통계는 없지만 지자체는 일제강점기에 붙여진 왜곡된 지명이나 한자의 뜻 또는 듣기에 거북한 지명을 바꾸거나 아예 역사적인 사건이나 인물, 특색을 연상하게 하는 이름으로 바꾸는 사례가 잦아지고 있다. 몇가지 사례를 보면 2009년에 충북 충주시는 가금면을 중앙탑면으로 바꾸었고 강원도 영월의 하동면은 김삿갓면으로, 평창군 도암면은 대관령면으로, 경기도 여주군 산북면 하품리(下品里)는 명품리(名品里)로 변경하였다. 경주시 양북면의 경우 삼국 통일을 이룬 문무대왕을 기려 2021년 4월 문무대왕면으로 변경하였으며, 같은 시기 울진군은 금강송 군락지가 있는 서면을 금강송면으로, 매화나무가 많은 원남면을 매화면으로 명칭을 바꿨다. 포항시도 대보면을 일출 명소인 호미곶 이름을 따 호미곶면으로 이름을 변경했다. 이밖에도 부르기 좋고 의미가 좋으며, 역사성까지 내포한 지역 이름 바꾸기는 유행처럼 번지고 있다. 문무대왕면의 명칭변경은 거주하는 주민들에게 자긍심을 한층 높였으며, 경주를 찾는 방문객에게는 면의 명칭과 관계된 왕의 유적은 물론 업적까지 생각하게 하는 좋은 반응을 보이고 있다. 물론 명칭 변경이 다 호응을 받는 것은 아니다. 경기도를 남북으로 나누는 논의가 한창이고 경기북도에 해당하는 지역을 평화누리특별자치도라는 새이름으로 하고자 발표까지 했지만 약칭이 평누도라거나 특정 종교를 연상하게 한다는 등 반대 의견이 팽팽하다. 천당 밑에 분당이라고 경기도 분당도 명칭 변경을 몇 년째 시도하고 있지만 번번이 반대에 부딪히고 있다. 경주시는 미래 먹거리 창출과 도시 이미지 제고를 위해 뉴브랜드 구축에 발 벗고 나섰다. 이즈음에 경주 전체의 지명을 해당 지역 거주민의 의견을 충분히 반영하여 변경할 수 있는 지명은 과감히 바꾸었으면 한다. 건천읍(乾川邑)은 항상 마른 동네를 연상하게 하고 산내면(山內面)은 첩첩산골을 의미하지 않는가. 자연부락 명칭도 한자 표기화 하면서 많은 수가 한자명으로 변경되었다. 이에 경주가 신라시대 세계 4대 국제도시의 면모를 자랑한 이래 이제 2025 APEC 경주를 통해 다시 글로벌 무대로 도약하는 만큼 고유 지명을 과감하게 바꾸는 사업이 필요하다. 도로명도 경감로(경주-감포), 보불로(보문-불국), 안현로(안강-현곡), 충현로(충효-현곡), 외남로(외동-양남) 등에서 보는 바와 같이 양쪽 지역명 앞글자를 따 작명하여 우리 시민들도 겨우 알 듯한 데 외지인들이 알아볼 리 만무하다. 이 길을 따라가면 어떤 역사적 연관성이나 특징과 마주한다는 생각을 가질 수 있도록 이름을 변경하였으면 한다. 용담로를 동학대로(동학발상로)로 바꾼다거나 아예 처용로 또는 실크로드로도 하나 만들었으면 하는 바람이다. 개인의 이름도 쉽게 바꿀 수 있는 오늘날, 지역이나 마을의 이름이 구태하여 어색하거나 상징성이 떨어지는 등 현실과 먼 이름을 거주민과 충분히 논의하여 바꾸는 것이 시의적절하다. 다시 한번 질문해 보자. “이름에 만족합니까?” 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

디지털 교육은 가정에서부터

디지털 교육은 가정에서부터아줌마는 뉴스를 매일 본다. 사건·사고 뉴스에서 요즘 아줌마를 걱정시키는 부분이 있다. 그것은 청소년에 관련된 사건·사고 빈도수가 높아지고 있는 것은 물론이고 분야마저 다양해지고 있다는 것이다. 불법 음란물을 유통한 조직을 소탕했는데, 그 조직의 핵심 인물이 초등학생이었던 사건도 있었고 텔레그램을 통해서 마약을 유통하고 흡입하는 청소년들, 불법 도박사이트에 빠져서 절도죄까지 범하는 아이들에 대한 뉴스가 이제는 일상이 되어버린 것 같다. 촉법소년의 나이를 낮춘다거나 엄중한 범죄에 대한 차등 적용 등 다양한 의견들이 쏟아지고 있는 것으로 안다. 사회에서 충분한 소통과 토론이 이루어졌으면 하는 것에, 아줌마도 동의한다. 그러나 이것은 사건이 일어난 이후의 일을 이야기하는 것이다. 그에 앞서 우리가 생각해야 할 부분은 없을까? 음란물, 도박, 마약. 아이들이 이 모든 것에 가까울 수 있는 매개체는 스마트폰이다. 디지털은 아이들의 일상이다. 인스타나 유튜브를 통해 자신을 표현하고 또래와 소통하고 미래를 꿈꾼다. 그러나 이로 인해 아이들을 범죄의 대상으로 접근하는 나쁜 어른들의 접근도 용이해졌다. 같은 십대인 것처럼 접근해서 문화상품권이나 공짜 스마트폰을 제공하고 아이와 친밀해진 후 일반적인 신체 사진을 요구하다가 점차 그 강도가 강해져서 나체 사진을 요구하고 가스라이팅을 당한 아이는 이에 응하고, 다음에는 부모에게 알린다는 협박으로 성추행, 성폭행까지 이루어지는 사건들이 그러하다. 또한 아이들은 스마트폰을 통해 각종 불법적인 것들도 쉽게 접하게 된다. 부모의 주민등록번호는 더이상 부모의 것이 아니라는 것이 정설이다. 아이들의 폰에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 각종 어플이 있어도 100% 점검은 힘들다. 부모가 모르는 두 번째 폰이 있는 경우도 있다. 결국 아이 스스로의 책임이다. 그러나 집중력 향상에 도움이 된다는 음료에 든 마약 성분을 거를 수 있을까? 다이어트에 도움이 된다는 건강보조식품이 사실은 마약이었다라는 뉴스, 텔레그램에서 퍼지는 불법 성착취 동영상, 이 모든 것을 우리 아이들이 스스로 거를 수 있을까? 어른들도 당한다. 아니 어른들도 당했다. 속이려고 작정해서 덤비는 이들의 그물망에서 벗어나는 것이 쉽지 않다. 방법이 없을까? 스마트폰은 아이들의 일상이 되었다. 그들의 손에서 스마트폰을 무작정 빼앗는 것이 방법이 되지 않는 이유다. 아이들의 손에 있는 스마트폰은 장점이 많은 훌륭한 친구다. 모르는 것을 검색하고 정보를 찾을 수 있고 학습이나 취미 등 많은 부분에서 도움이 된다. 그러나 양날의 검처럼 쉽게 범죄의 표적이 될 수도 있다. 우리 아이들에게 필요한 것은 디지털 리터러시 교육이다. 디지털을 제대로 활용하고 그 안에서 이루어지는 불법적인 것들이 있음을 공개하고 함께 이야기해야 한다. 물론 우리나라 학교에서도 디지털 도박이나 마약에 대한 교육을 하고 있다. 그러나 그것은 학교에서 행해지는 1차원적인 교육이다. 진짜 교육은 가정에서 이루어져야 한다. 일방적인 강의나 동영상 시청이 아니라, 부모가 아이가 함께 소통하고 의견을 나누며 문제를 의식하고 의논하는 것이 중요하다. 아이가 알고 있는 지식과 부모가 알고 있는 상황이 다르고, 현재 우리 주변에서 벌어지고 있는 일들이 어느 정도 수준까지 생기고 있는지 서로 공유해야 한다. 그리고 무엇 때문에 어떤 일들이 벌어지고, 이런 경우를 범죄로 인식하고 어떻게 판단하고 어떻게 행동해야 하는지 서로 의견을 나누는 것이 중요하다. 부모가 아이보다 많이 안다고 생각하는 것은 편견이다. 서로가 알고 있는 것을 이야기하고, 공유하는 것이 중요하고 같이 알아보고 이런저런 부분이 생길 수 있음을 인정하는 것, 그것이 가정에서 이루어지는 교육의 시작이 되야 할 것이다. 디지털 리터러시 교육에서 디지털 세상의 음과 양을 함께 이야기하는 것이 중요하다. 아이들이 불법 동영상을 처음 접하게 된다면, 텔레그램이나 디스코드에서 받은 친절한 메시지, 그렇게 시작된 범죄의 그늘. 십대에는 어른을 흉내내는 시기다. 신체적으로는 아줌마 때보다 훨씬 어른에 더 접근한 아이들이다. 그러나 디지털 시대에 더 지능적으로 발전한 범죄의 세상에서 아이들을 지키기 위해서는, 우리 아이들이 스스로 지킬 수 있게 하기 위해서는 디지털 리터러시 교육이 필요하다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

현곡면 남계정사를 찾아서

현곡면 남계정사를 찾아서경주에서 현곡면 남사저수지를 지나 왼쪽 남사리로 접어들면 작은 물길을 따라 경주최씨 외와(畏窩) 최림(崔琳,1779~1841)을 배향한 남계정사(南溪精舍)가 나타난다. 조부 최경위(崔慶煒)는 최종륜(崔宗崙), 최종락(崔宗洛), 최종연(崔宗演) 등을 두었고, 최종륜은 밀양박씨 박재엽(朴再燁)의 따님과 혼인해 최림을 낳았다. 최림은 정조 3년(1779) 11월 12일에 현곡 구산(龜山) 아래 옛집에서 나고 자랐고, 현종 7년(1841) 10월 23일에 타계해 현곡 은선암(隱仙庵) 선영에 묻혔으며, 남계정사에서 후손들이 그의 뜻을 기리고 있다. 그는 어린 나이 5살에 모친상을 당하였고, 22세에 경시(慶試) 복시(覆試)를 보았다. 딱히 과거에 뜻이 없는 그는 45세에 부친상을 당하고 나서 과거공부를 접고, 청도 운문산 공암(孔巖)에 은거하며 후학을 양성하였다. 성력(星歷)‧병학(兵學)‧기수(箕數)에 모두 통달하였고, 선비로써 위기지학과 수신에 힘썼다. 「공암산수기(孔巖山水記)」에서 “청도 여러 산은 경주에서 시작되고, 경주의 여러 산은 소백산에 이어진다. 소백산은 순흥에 있고, 그곳에 백운동이 있으니, 회헌 안향이 살던 곳이다”라고 말하면서, 안동의 퇴계와 경주의 회재의 연관성을 언급하고, 청도 공암의 산수 역시 경주부의 서쪽 계곡에서 발현된 것이라 말하며 자신이 청도에 머문 연유를 빗대어 설명했다. 스승 강재(剛齋) 송치규(宋穉圭)와 인연은 45세에 회현(懷縣)의 오동(鰲洞:오촌)으로 송치규를 찾아가 4~5일을 머물렀고, 54세에 다시 송치규를 뵈었으며, 이듬해 문인 배영(裵泳)과 도산서원을 찾아 퇴계학의 연원을 살폈다. 62세 늦은 나이에 관찰사의 추천으로 선공감 가감역관에 제수되었으나, 나아가지 않았으며, 처사문인으로 평생을 벼슬하지 않았다. 송병선은 「서문」에서, “문(文)을 귀하게 여기는 것은 그의 경우 도리(道里)가 있기 때문이다. 문이 있으면서 도리가 아닌 것이 어찌 문이 되기에 충분하겠는가. 군자께서 그러한 연유를 알았기에 반드시 그 근본을 중히 여기고 그 말단을 가볍게 여겼었다. 근본에 힘쓰고 말단을 얻는 자가 굳이 그것이 있더라도, 근본을 얻지 못하고서 말단에 능한 경우는 아직 있지 않다. 때문에 ‘덕이 있는 자는 반드시 훌륭한 말이 있다’라고 하였으니 외와 최 공이 이에 가까울 것이다”라고 그의 인품 됨을 언급하였다. 어려서 수재로 알려진 그는 이미 7세에 글을 지을 줄 알았고, 10세에 인(仁)이 되는 효제(孝悌)의 근본을 좌우명으로 적어 실천하였다. 교유한 인물로는 매산(梅山) 홍직필(洪直弼), 과재(過齋) 정만석(鄭晩錫), 안윤일(安允一) 등이 있다. 손자 최세현(崔世顯)과 증손 최임수(崔任壽)가 유문을 정리하였고, 종손 최진수(崔瑨壽) 등의 주선으로 1899년(광무 3)에 『외와집』을 간행하였다. 연재 송병선이 서문을, 면암 최익현이 행장을, 하석(霞石) 이용원(李容元,1832~1911)이 묘갈명을, 성암 최세학이 행록(行錄) 그리고 심석재(心石齋) 송병순(宋秉珣,1839~1912)이 발문을, 이병수(李炳壽)가 근지(謹識) 등을 지었다. 게다가 「경의회정(經義會精)」에서 『주역』의 건원형이정(乾元亨利貞)을 해설하며, 정자와 주자의 설을 토대로 학자가 지향할 바를 제기한 것이 특이점이다. 최림에 대한 생애와 사상 연구는 경주 현곡에 소재한 선비로써 영천과 지역문인의 관계 그리고 청도에 이어지는 학문연원에 디딤돌이 되기에 심도 있는 연구가 필요하다. 묘갈명 병서 -하석 이용원 근래에 경상도 사유(師儒) 중에 외와 최 공이 있는데, 혹은 ‘문장사(文章士:문장으로 이름난 선비)’, 혹은 경세지재(經世之才:세상을 다스릴 재목)라 하니, 사물을 분별하고 이치에 통하여 중심이 되는 사람이다. … 공이 태어난 날밤에 구산(龜山)이 세 번 울었으니, 마을사람들 모두 기이하게 여기며 “옛 정무공 최진립 공이 내려온 듯하다”라고 하였다. … 공은 한번 본 것은 문득 기억하였다. 8살에 경사(經史)에 통달하였다. … 10살에 ‘孝悌’ 두 글자를 책상 모퉁이에 적어 인을 하는 근본으로 삼고는 “孝와 悌 두 글자 모두 도리는 하나다. 효(孝) 자는 아들 자(子)를 따르는 아들의 도리이고, 제(悌) 자는 아우 제(弟)를 따른 아우의 도리이지만, 시행함이 같지 않아서 그 이름이 다르다”라고 하였다. (부친이 돌아가시고) 운문의 공암에 거처하였는데, 공암은 바위 구멍[孔]에서 이름을 취하였다. 사방에서 배우러 오는 자가 매우 많았으나, 모두 수용하지 못하였고, 이에 벽을 마주 대하여 정자로 삼고, 그 안에서 머물렀다. … 「경세연류(經世沿流)」와 「원회운도(元會運圖)」를 지었는데, 당시 세상의 급한 일 네 가지에 대해 논하였다. 첫째, 元孫(원손)을 보익하여 성군의 기틀로 삼는다. 둘째, 빠뜨린 인재를 모아다 어진 길을 넓힌다. 셋째, 수령을 골라 뽑아 백성의 힘을 풀어준다. 넷째, 군사의 방비를 엄수(嚴修)하여 국경을 견고히 한다. … 돌아가시자 원근의 아는 자 모두가 “어는 곳에서 이러한 사람을 만나리오”라고 하였다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

관현악의 대가, 림스키-코르사코프

관현악의 대가, 림스키-코르사코프러시아 5인조의 막내인 림스키-코르사코프(Nikolai Rimsky-Korsakov, 1844-1908)는 귀족 집안 출신으로 가문의 전통대로 해군에 입대하여 장교가 된다. 어린 시절 귀족들의 교양 차원에서 음악을 익힌 그가 본격적인 음악인의 길로 들어선 건 발라키레프를 비롯한 5인조 멤버들과의 만남에서 비롯되었다. 이들과의 교류를 통해 러시아 국민주의 음악에 매료되었고, 잠재되어 있던 음악적 재능이 꽃을 피우게 된다. 특히 관현악에 일가견이 생겼다. 림스키-코르사코프는 1871년에 상트페테르부르크 음악원의 관현악법 및 작곡법 교수로 임용된다. 27세의 젊은 나이에, 게다가 정규교육과정을 밟지 않은 사람을 교수로 발탁한 것은 꽤 파격적인 일이었다. 그는 당시 서양식 음악에 정통했던 차이콥스키와 교류하며 막역한 우정을 쌓았다. 또한 3년 동안 안식년을 갖고 독학에 매진하기도 했다. 그 결과 어느 누구도 무시할 수 없는 수준의 대가가 되었다. 림스키-코르사코프의 대표작은 1888년에 만든 교향모음곡 ‘세헤라자데(Shekherezada)’다. 아라비안 나이트(천일야화)에 모티프가 있는 작품으로 그의 관현악 기량이 절정에 이르렀을 때 탄생했다. 화려한 오케스트레이션과 오리엔탈리즘이 돋보이는 4악장의 작품이다. 과거 김연아 선수가 피겨 스케이팅 배경음악으로 세헤라자데를 선곡하면서 우리나라에 친숙한 곡이 되었다. 사실 세헤라자데보다는 ‘왕벌의 비행’이라는 소품이 림스키-코르사코프를 대표하는 곡으로 더 유명했었다. 이 작품은 1900년에 초연한 오페라 ‘살탄 황제의 이야기(The Tale of Tsar Saltan)’의 2막에 등장하는 곡이다. 벌떼의 습격을 받은 백조의 모습을 피아노, 바이올린, 첼로 등 여러 악기로 묘사했다. 우리가 흔히 알고 있는 피아노곡은 이 관현악곡을 러시아의 후배 작곡가인 라흐마니노프(Sergei Rachmaninoff, 1873-1943)가 편곡한 것이다. 관현악의 대가였던 림스키-코르사코프는 편곡자로서도 명성을 떨쳤다. 러시아 음악의 선구자였던 미하일 글린카Mikhail Glinka, 1804-1857)의 오페라 ‘루슬란과 류드밀라(Ruslan and Lyudmila)’를 편곡했다. 러시아 5인조 동료들의 작품에도 손을 댔다. 보로딘(Aleksandr Borodin, 1833-1887)의 미완성 오페라 ‘이고르공(Prince Igor)’과 무소륵스키(Modest Petrovich Mussorgsky, 1839-1881)의 대작 오페라 ‘보리스 고두노프(Boris Godunov)’가 대표적인 편곡 작품이다. 이 작품들은 한동안 림스키-코르사코프의 편곡작품으로 무대에 오르다가, 5인조 동료들의 다소 거칠지만 독창적인 작품을 훼손시킨다는 비판을 받으면서 요즘은 최소한의 수정을 거친 원곡이 연주되고 있다. 림스키-코르사코프는 러시아 5인조의 국민악파로 음악 인생을 시작했지만, 스스로 서양 음악 양식을 독학하여 둘을 융합시켰다. 글라주노프, 레스피기, 스트라빈스키, 프로코피예프 등 당대를 풍미한 러시아의 거장들이 모두 그의 지도를 받았다. 1905년 피의 일요일 사건으로 해임되었다가 복직되었지만 곧 은퇴를 했고, 지병으로 1908년 사망한다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

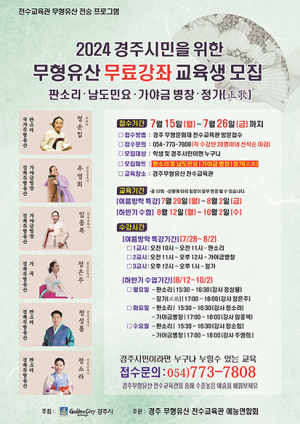

무형유산 무료강좌 교육생 26일까지 모집

무형유산 무료강좌 교육생 26일까지 모집경주시가 무형유산을 보다 쉽게 배우고 체험할 수 있는 무료강좌 교육생을 모집한다. <사진> 무형유산 무료강습은 무형유산 전수교육관 운영 활성화로 무형유산 전승 기반을 확대하기 위해 지난해 개설 후 올해 2회째다. 강좌는 판소리 및 남도민요, 가야금 병창, 정가(正歌7) 등 세 종목으로 무형유산 전수교육관에서 29일부터 8월 2일까지 여름방학 특강, 8월 12일에서 10월 2일까지는 하반기 수업이 진행된다. 특히 이번 강습에 강사로 정순임 명창이 참가한다. 그는 2020년 국가무형유산 제5호 판소리홍보가 예능보유자로 현재 소리 연구와 후학 양성에 힘쓰고 있다. 무형유산 무료강습 접수는 이달 26일까지 현장 선착순으로 받고 있다. 전화로 예약 접수는 가능하나 방문을 통해 교육신청서를 제출해야 최종 접수된다. 이번 무료강습은 연령 제한 없이 경주시민이라면 누구나 접수가 가능하다. 기타 궁금한 사항은 경주무형유산전수 교육관으로 문의하면 된다. 경주시 관계자는 “지난해에 이어 올해도 선보이는 강좌도 시민 여러분들의 많은 관심과 참여를 부탁 드린다”고 말했다.

오선아 기자 2024/07/25 00:00 -

행복결혼식 참여 예비부부 5쌍 31일까지 모집

행복결혼식 참여 예비부부 5쌍 31일까지 모집경주시가 행복결혼식에 참여할 예비부부 5쌍을 모집한다. 행복결혼식은 고비용 결혼문화를 개선해 합리적이고 의미 있는 혼인문화를 장려하기 위해 경주시가 지원한다. 신청 대상은 공고일(7월 17일) 기준 경주시에 주소를 두고, 올해 9월부터 11월까지 예식 가능한 예비부부다. 대상자로 선정된 예비부부에게는 웨딩세팅, 예복, 헤어, 메이크업, 웨딩촬영 등 예식 비용으로 커플당 300만원이 지원된다. 예식장소는 경주시 공공기관 개방장소 13곳과 업무협약을 체결해 무료 또는 저비용으로 이용할 수 있다. 개방 공공기관은 국제문화교류관(정원), 경주문화원(정원), 동국대(녹야원), 동궁원(느티나무 광장), 경주세계문화엑스포(주작대로), 보문정, 호반공원, 화랑마을(상인암 공연장) 등이다. 신청은 이달 31일까지 경주시청 저출생대책과로 방문 및 우편, 이메일(ingu2770@korea.kr)로 접수하면 된다. 선발은 1차 서류심사와 2차 면접심사를 거쳐 최종 5커플을 선정한다. 경주시 관계자는 “젊은 청년들이 행복결혼식에 동참해 합리적 결혼문화가 확산되는 계기가 되길 바란다”며 “작고 행복한 결혼식을 시작으로 행복한 가족과 출산, 양육으로 이어지길 희망한다”고 전했다.

오선아 기자 2024/07/25 00:00 -

대한노인회 경주시지회 경로당행복선생님, 행복 따숨 사업, 어르신 우울감 해소 역할 ‘톡톡’

(사)대한노인회 경주시지회 경로당행복선생님이 진행하는 ‘복지코디네이터 행복 따숨’이 어르신들의 우울감 해소 역할을 톡톡히 하고 있다. 노인회 경주시지회에 따르면 안강읍에 거주하는 권모 어르신은 수개월 전 배우자가 세상을 떠난 뒤부터 우울함이 심해져 평소 잘 가는 쉼터와 경로당에도 나가지 않고 있었다. 그러던 차에 경로당행복선생님을 만났다. 행복선생님들은 복지코디네이터 활동으로 주 1회 경로당 미이용 어르신들을 찾고 있다. 복지사각지대 예방 및 위기 노인 조기발굴·지원, 경로당 중심으로 어르신 대상 상시 돌봄 서비스를 제공하고 있다. 행복선생님들의 방문과 돌봄을 통해 권모 어르신은 차츰 우울감에서 벗어나기 시작했다. 권 모 어르신은 “아내 사망 후 쉼터에는 간혹 나가지만 경로당은 나가지 않았다. 여성 어르신들이 많다 보니 살아생전 잘해주지 못한 아내 생각에 갈 수 없었다”며 “행복선생님이 집으로 찾아오니 기운이 나고, 또 무척 기다려진다. 식사가 가장 큰 문제였는데 일주일에 한 번씩 가져다주는 반찬은 기운을 차리게 한다”고 말했다. 윤옥경 행복선생은 “어르신이 현재는 조금씩 외출도 하고 건강도 챙기려고 노력하며 육체적·정신적으로 즐겁게 생활하려 하고 있다”며 “어르신 행복 따숨 사업 등과 연계한 복지코디네이터 활동으로 이 일에 대한 열정이 더 생겼으며 어르신들에게 더 잘해 드리고 싶다는 생각이 들었다”고 전했다. 그러면서 권모 어르신을 보살피기 위해 반찬을 전하고 있는 안강읍 금성마을 이장님에 대한 칭찬도 빼먹지 않았다. 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다.

윤태희 시민 기자 2024/07/25 00:00 -

뉴스 재화를 생산하기 위한 정부의 지원정책

뉴스 재화를 생산하기 위한 정부의 지원정책미디어 경제학에서는 기업으로 운영되는 언론사의 구조적 모순을 지적합니다. 이를테면, 언론사는 기업으로서 자유롭게 영업할 권리가 있고, 사적 이익에 충실할 수 있습니다. 다시 말해, 회사가 안정적으로 운영되어야 저널리즘도 할 수 있다고 말합니다. 다른 한편으로 언론사는 공적 이익에도 충실해야 합니다. 언론은 의견과 여론형성에 영향을 미치기 때문에 공중과 공익을 고려해야 합니다. 이러한 모순은 언론사가 미디어 시장에서 운영되기 때문입니다. 그래서 국가는 기업으로 운영되는 언론사에 공적 임무를 수행하도록 시장 규제와 함께 재정적인 지원을 합니다. 재정적 지원에는 기금을 마련해 언론사를 직접 지원하거나, 세금을 감면하는 방식으로 언론사의 경제적 부담을 줄여줍니다. 공익을 위한 정부의 지원정책은 국내·외에서 확인됩니다. 예를 들어, 국내에서는 지역신문을 지원하는 지역신문발전지원특별법(지역신문법)이 있습니다. 한편, 프랑스와 같은 나라에서는 이미 19세기부터 신문을 지원해 왔습니다. 프랑스 정부의 신문지원은 유럽에서 가장 광범위하고 적극적인 사례로 유명합니다. 특히, 1944년 프랑스가 독일의 지배에서 해방됐을 때, 프랑스 정부는 독일에 부역했던 신문을 강제 폐간하고 민주주의 재건을 위해 신문을 지원했습니다. 오늘날 프랑스의 신문지원은 방송과 인터넷 미디어로 확대되었고, 2021년 3억6700만 유로, 우리 돈으로 약 5000억원이 지원되었습니다. 이들은 표현의 자유와 정보의 다원주의를 보호하기 위해 일간지에 국한되지 않고, 토론과 정보 및 비판적 시각을 전하는 미디어를 지원하고 있습니다. 이처럼 언론에 막대한 자금을 쏟아붓기 때문에, 그만큼의 효과가 있었는지 회의적인 비판도 있습니다. 실제로 많은 기금이 재벌언론에 사용되었다는 지적도 있습니다. 최근에는 정부의 지원방식이 조건적이고, 선별적이며, 한정적이라는 문제도 제기됩니다. 정부가 한정된 기금을 지급할 때, 행정적인 절차와 눈에 띄는 성과가 필요하기 때문입니다. 그 결과 지원정책 대부분이 언론사의 재정적 건전성을 확보하기 위해 사용된다고 합니다. 다시 말해, 정보의 다원주의나 양질의 저널리즘이 아닌 언론 기업의 운영, 즉 시장에서 생존을 위해 지급되었다는 지적입니다. 프랑스와 달리 독일 정부는 언론사에 직접적인 자금지원을 금지해 왔습니다. 왜냐하면, 정부의 자금지원은 ‘언론의 자유’를 침해한다고 생각했습니다. 그래서 독일에서는 직접적인 자금지원 대신 모든 언론사의 부가가치세를 간접적으로 감면해 줬습니다. 일반적으로 19%의 세율이 신문사에는 7%로 적용됩니다. 독일에서는 2022년 기준으로 약 1억 유로의 부가가치세 감면 혜택이 있었습니다. 그런데 최근 독일에서도 프랑스와 같이 적극적인 자금지원을 주목하고 있습니다. 2017년 독일 연방하원은 언론에 대한 자금지원을 공론화하고, 합법적인 가능성을 모색했습니다. 그러면서 “자유롭고 정기적인 언론은 현대 민주주의에 필요하므로 시장 경쟁에 처한 언론사가 다원적인 언론 환경을 보장받을 수 있는 조건을 만드는 것도 국가의 의무”라고 밝혔습니다. 디지털 환경에서 상업언론에 빼앗긴 자리를 되찾기 위해 공영방송은 물론 지역신문을 국가가 지원해야 한다고 주장합니다. 따라서 독일에서도 프랑스와 같이 언론사를 위해 다양한 자금지원이 논의되고 있습니다. 프랑스와 독일 사례를 주목해야 하는 이유는 디지털 미디어 환경에서 뉴스가 상품이 아닌 재화로서 생산, 분배될 수 있다는 사실입니다. 즉, 한번 생산된 뉴스를 시장에서 상품화하는 것이 아니라, 누구나 쉽고, 간단히 접근할 수 있도록 제공하는 방식을 말합니다. 인터넷과 디지털 기술은 본래 공개와 연결 그리고 협력을 통해 발전해 왔습니다. 따라서 디지털 기술은 공동체가 공공의 이익을 위해 뉴스와 같은 공공재화를 더욱 쉽게 생산, 분배할 수 있게 합니다. 물론 디지털 환경에서도 뉴스와 같은 공공재화가 상품으로 판매될 수도 있습니다. 하지만 상품 시장에서 거래되는 뉴스는 광고와 감시 그리고 가짜 뉴스가 지배하는 상업화 방향으로 발전하고 있습니다. 그 결과 상업화된 디지털 미디어는 이미 우리 사회의 민주주의를 위협하고 있습니다. 하지만 미디어 경제학에서는 디지털 기술이 지닌 특성, 즉 공개와 연결 그리고 협력을 바탕으로 뉴스가 더는 상품이 아닌 공공재화로써 생산, 분배될 가능성에 주목합니다. 사익과 공익을 동시에 추구하는 언론사의 근본적인 구조적 모순은 뉴스가 상품이 아닌 재화로서 생산될 때 어느 정도 해소될 수 있습니다. 만약 언론사가 뉴스를 상품이 아닌 재화로서 생산한다면, 시장 경쟁에서 벗어나 비판적인 저널리즘을 할 수 있습니다. 따라서 언론을 위한 정부의 재정적 지원은 뉴스 재화를 공동으로 생산, 분배하는 방안들로 논의되어야 합니다. 공동체가 필요로 한 재화를 함께 생산할 수 있는 경제적, 구조적, 법률적 조건들을 모색해야 하며, 자본(광고)과 국가(정치)는 언제나 언론과 거리를 유지해야 합니다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

SDGs·ESG와 문화예술 6. SDGs와 문화적 여백(2)

SDGs·ESG와 문화예술 6. SDGs와 문화적 여백(2)SDGs에 문화적 요소 도입의 ‘실패’를 정치과정론의 관점에서 해석한 논의들은 국제개발원조의 주요 공헌자이자 의제 설정의 중요 행위자였던 유럽, 북미 여러 나라의 저항이나 망설임에서 원인을 찾고 있다. Antonios Vlassis에 따르면 2030년 어젠다 협상 과정에서 유네스코와 기본적인 시각을 공유하는 아시아, 중남미, 아프리카, 태평양 여러 나라를 중심으로 하는 연대의 움직임과 이러한 움직임을 뒷받침하는 문화 관련 NGO의 지원에도 불구하고 이러한 결과가 되어 버린 것은 다음과 같은 요인들이 작용했다. 그것은 첫째, 다국 간의 틀을 통한 문화 영역에 대한 개입 기피 현상. 둘째, 문화의 추상적 성질. 특히 정량화가 불가능한 문화·예술의 특성과 문화에 대한 정부의 재정 지출의 인색함. 셋째, 발전 목표에 문화를 도입하고 주류화하는 것이 개발도상국에 대한 문화 상대주의 훼손이라는 오해와 이로 인해 성평등, 인권 보장 등의 다른 영역의 목표를 저해하는 요인이 될 수 있다는 경계심. 넷째, 다른 정책적 과제와 비교했을 때의 문화에 대한 선호도가 낮다는 유럽 및 북미 국가들의 선입견 등이다. 지속가능발전 개념의 일련의 논의 전개에서 문화는 ‘거처’라는 지위를 부여받았음에도 그 ‘거처’가 등한시되거나 경제, 사회, 환경 등의 다른 요소의 그늘에 숨어 버렸다. 그렇다면 문화의 관점에서 지속가능발전목표를 포착하는 것은 어떻게 가능할까? 그것은 먼저 통합원칙(principle of integration)의 관점에서 SDGs와 문화를 재정립하는 작업을 수행해야 한다. 関根久雄은 “사회의 문화와 문화적 다양성은 ‘지속가능발전’, ‘지속가능발전목표’와 어떻게 연결되어야 하는가?”라는 질문을 던지고 있다(関根久雄, 2021). 유네스코는 SDGs의 구체적인 실시 조치 안에 문화적 요소를 도입하는 형태로 방침을 전환하고 있다. 유네스코는 우회적이지만 더 공세적으로 세계유산협약, 무형문화유산협약, 문화다양성협약 등 문화유산, 문화다양성 보호를 위한 법적 틀을 만들어냈다. 이는 SDGs의 실시를 위한 규범적 기반으로서 제도를 활용하기 위한 조치였고, 이러한 접근법은 SDGs와 기존 국제법의 접합지점을 설정하고, 확립된 국제법 규범과의 충돌을 피하면서도 문화 의제의 위치를 확립하겠다는 의지로 평가할 수 있다. 유네스코 외에도 세계지방정부연합(UCLG)은 SDGs의 각 목표에 문화가 어떻게 관련되어 있는지를 제시하면서 도시나 지방자치단체가 무엇을 해야 하는지를 예시한 행동 문서를 작성하고 사례를 공유하고 있다. 지속가능한 유럽도시를 향한 선언인 올보헌장은 도시가 지속가능발전을 위해 생활양식과 소비 그리고 공간적인 형태를 변화시키는 과정이다. 또한 문화의제 21(Agenda 21 for culture, United Cities and Local Governments-Committee on culture 2004)은 환경문제에 이어 문화적 다양성이 위기에 처해 있다며, 지방정부는 민주주의의 기초를 이루는 것으로서 문화 진흥에 적극적으로 관여해야 하며, 또한 전체 정책 분야에 문화가 관여할 것을 제시하고 있다. 최근에는 지속가능한 도시의 각 측면에 있어서 문화의 중요성, 도시 정책 내에서 문화 정책이 완수해야 할 독자적인 역할에 대해 강조되는 동시에 구체성 있는 정책 대안 모색의 필요성이 제시되고 있다. Culture21: Actions는 지속가능발전문화의 관점에서 SDGs에 문화와 관련된 명확한 목표와 대상, 지표를 포함할 것을 촉구하고 있다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

![박시윤의 절터 기행[9] 경주 고선사 터(下)](http://www.gjnews.com/data/newsThumb/1721875546_thumb_3000.jpg) 박시윤의 절터 기행[9] 경주 고선사 터(下)

박시윤의 절터 기행[9] 경주 고선사 터(下)신라 고승, 고선대사 원효가 머문 고선사 알천의 상류인 덕동면 암곡동에는 고선사 터가 있었다. 가뭄에 대비한 덕동호가 생기면서 덕동면 전체가 수몰되면서 고선사 터도 함께 물에 잠겼다. 방앗간도, 학교도, 집도 모두 수장되었다. 삼층석탑 하나가 겨우 남아 고선사 터임을 증명했지만, 세상의 필요에 의해 그마저도 자리를 내어 주어야 했던 비운의 석탑이었다. 석재 유물과 석탑은 현재 경주국립박물관 뒤뜰로 옮겨졌다. 덕동면 주민 전체가 고향을 잃을 때, 석탑도 고향을 잃었다. 신라시대 원효대사가 열반에 들 때까지 머물렀다던 고선사다. 어느 시기에 왜 폐사했는지는 알려지지 않았다. 고선사는 태종무열왕(김춘추, 신라 제29대 왕) 이전에 세워졌던 절로 추정 한다. 황룡사에서 출가했다고 전해지는 원효는, 저술을 위해 분황사에 머물렀던 시기를 제외하고는 평생 이름 있는 절에 몸을 의탁하지 않았다. 불교계의 중심에 이름을 올리지도 않았다. 거창한 명성보다 백성과 고락을 함께했다. 당대 그 누구보다도 공부를 많이 하고 많은 책을 썼지만, 원효가 원한 것은 백성의 삶 속에서 실질적인 구원의 희망을 전파하는 것이었다. 서라벌의 중심이 아닌, 지금도 경주의 골짜기에 속하는 토함산 아래 머물렀던 것만 봐도 원효의 본질적인 애민 정신을 헤아릴 수 있다. 원효가 얻은 것은 지배 계급층의 존귀한 추대가 아닌 민중의 소박한 마음이었다. 신라 사람들은 원효가 고선사 주지로 오래 있었기에 ‘고선대사’라고 불렀다. 원효의 어릴 때 이름은 설(薛) 서당(誓幢, 새털)이었다. 원효의 손자인 설중업은 원효를 기리며 고선사에 ‘서당화상비(誓幢和尙碑)’를 세웠다. 비문에는 686년 원효가 혈사(穴寺, 구멍 절)에서 입적하기 이전에 고선사는 사찰의 규모를 갖췄다고 기록했다. 『고려사(高麗史)』에도 1021년(현종 12년), 가사의 조각조각에 금색 실로 수를 놓아서 승복의 장엄함을 갖춘 ‘금란가사(金欄袈裟)’와 ‘불정골(佛頂骨)’ 을 내전에 두었다는 기록이 있다. 고려 현종까지도 법등은 이어졌던 것으로 보인다. 고선사 터는 옛 신라인들의 집단 무덤 터이기도 그간 덕동호는 매번 물이 가득하고 안개가 자욱했다. 돌아서는 걸음 뒤로, 다다르지 못한 갈증이 곱절로 일었다. 회의감마저 들었다. 사라진 절터를 찾아, 같은 길을 여러 번 오가는 것도 무의미한 일이지만, 사라진 절과 수몰된 절터를 찾는 것은 또 무슨 의미란 말인가. 없고 사라진 것을 좇는 것이 때로는 미련스럽다고 생각했다. 그러나 매번 없고 있음에 의미를 두지 말자고 다짐했다. 그러기에 그저 ‘없음’으로 갈음하며, 무(無)에서 다시 무(無)를 좇는 것에 굳이 의미를 따지지 않기로 했다. 바닥이 드러난 덕동호를 거닐다 수많은 돌무지를 보았다. 돌들은 누가 부러 쌓아놓은 듯 어떤 균형을 이루었다. 어느 날, 돌무지 앞에서 마주친 중년의 남성이 내게 말했다. “돌덧널무덤(석곽묘)과 돌무지덧널무덤(적석목곽묘)이예요. 옛날 신라인들의 집단무덤, 일종의 공동묘지 같은 것이지요. 이곳에 총 100여 기의 무덤이 발견되었다고 합니다” 바닥 곳곳에 깨진 토기와 기와 조각이 널브러져 있었다. 나는 그것들의 이야기를 듣고자 흙 속에 묻힌 조각들을 들추었다. 천년 세월 동안 부식된 흔적이 역력했다. 세월의 틈바구니에서 아련하게 살아남았을 시간을 살폈다. 과거를 건져 올리는 일이 때로는 아플 때도 있다. 죽은 자는 육신의 한 톨 뼛조각도 없이 사라졌어도, 그들을 추모하기 위해 쌓아 올린 돌들은 무너지고 깨졌을지언정 제 자리를 지키고 있었다. 멀리 떠밀려가지도 못한 돌들은 아직도 주변을 맴돌며 죽은 이의 슬픔을 추모하고 있는 듯했다. 수몰된 고향을 그리워하며 살아가는 덕동호 사람들 시래골을 빠져나와 더 깊숙한 곳까지 들어갔다. 무서우리만치 험한 길이었다. 간간이 민가가 나타났지만, 어둑어둑 날이 저무는 산길은 스산했다. 어두운 곳에서 산비둘기가 날고, 토끼와 고라니가 화들짝 놀라 달아났다. 굽이치는 곳마다 토함산에서 흘러내리는 물줄기의 지류가 나타났다. 정신없이 달리니 덕동경로당 앞이다. 촌로들이 종일 앉았다 떠난 의자는 모두 덕동호를 향해 놓여 있었다. 덕동호를 한 바퀴 돌며, 어느 곳에서든 모든 것이 덕동호를 향해있다는 것을 느낀다. 의자도, 사람도, 집도, 논밭도…. 그립다는 것은 이런 것이다. 일상에서 나도 모르게 바라보게 되는 것. 깊숙한 골짜기까지 닿아있는 덕동호는 침묵한 듯 수많은 이야기를 펼쳐 놓는다. 알지 못하는 사람들은 저 깊은 곳에 무엇이 존재하는지 모를 것이다. 그저 길 따라 아름다운 운치만 말할 것이다. 때로는 깊은 안개에 푹 젖어 고독을 즐기거나, 그림을 그리거나, 사진을 찍을 것이다. 그들에게 귀띔하고 싶다. 입을 굳게 다문 호수 밑에 1300년 전에 살다 간 신라 사람들의 발자취가 있다고. 매일 어디까지 물줄기가 뻗어 가는지 알 수는 없지만, 장중한 느낌을 자아낼 정도로 고요하고 도도한 덕동호도 파란만장한 역사를 적잖이 숨기고 있다고. 추적추적 비가 내리기 시작했다. 곧 덕동호의 수위는 한층 더 가득 찰 것이고 노출된 모든 과거의 공간들은 물속에 잠길 것이다. 망향병을 달래려 덕동호 산기슭에 터를 잡고 살아가는 사람들은, 짙고 푸른 물속을 들여다보며 오래오래 옛날을 회상할 것이다. 과거의 흔적은 지워졌지만, 길은 물살도 지우기 힘들었는지 아직도 간간이 남아 흔적을 드러낸다. 굽이진 길을 따라 시선을 뻗으면 어느새 집들이 되살아나고, 키 작은 초등학교와 고선사 삼층석탑도 나타난다. 아름드리나무가 그늘을 키우고, 그 아래 아이들이 모여 입씨름을 하며 왁자하다. 산 아래엔 층층이 논과 밭이 펼쳐지고, 곡식과 풀들이 바람에 흔들린다. 바닥은 스스로 수몰될 채비를 한다. 물속에 잠긴 것들을 그리워하며 촌로들은 다음 가뭄을 기다릴지도 모른다. 몇 겹의 바람마저 잠든 덕동호의 저녁은 평화롭게 저문다. 어둠이 장막을 치니 적막하기까지 하다. 인적이 드물어 더 쓸쓸한 덕동호의 섭섭함이란 이런 것일까. 물결만 바라보아도 고향 생각이 절로 난다던 사람들. 물속에 고향을 담그고 떠나온 사람들에게 세월은 아득해졌다. 그들이 말하는 ‘가슴 먹먹함’의 의미를, 고향을 잃어보지 못한 사람들은 알지 못한다. 한평생, 아니 그 이전 먼 조상 때부터 정(情)을 들인 땅을 물속에 가두었다. 고향의 고샅길, 개울물과 숲이 자꾸만 물결에 아른거린다고 했다. 수몰된 마을은 선연한 기억으로 찾아오곤 했다. 물과 그 물의 끝엔 여전히 추억이 살고 있기에. 경주국립박물관 뒤뜰로 옮겨진 고선사 삼층석탑 경주국립박물관으로 향했다. 뒤뜰 고선사 삼층석탑 앞에 섰다. 탑의 균형 잡힌 몸체가 밤인데도 웅장하게 드러났다. 나는 ‘아!’ 하는 탄식을 쏟아냈다. 비가 내리는 가운데, 원효대사의 염원이 깃든 고선사 삼층석탑은 고요히 뒤뜰을 지키고 있었다. 그리고 고선사 터에서 가져왔다는 머리 잃은 서당화상비 귀부와 함께 옛 고선사는 이러저러했다고 이야기를 늘어놓는 듯했다. 잘 다듬어진 잔디 사이로 몸을 옮긴 석탑이 한없이 쓸쓸해 보인다. 도시의 세련미 속에 석탑은 얼마나 더 고독할까. 황룡산과 토함산과 괘정산 아래, 원래의 풍경이 존재하는 그 자리에서 지천으로 날아다니는 곤충 떼와 잡풀들과 더불어 석탑은 더 아름다웠을 것이다. 주머니에 넣어둔 사진을 꺼낸다. 산과 들판이 한데 어우러진 곳에 탑은 터를 지키는 우람한 장군과도 같다. 나를 내려다보는 탑에서 수백 년을 거스른 소리가 들린다. 지저귀는 새소리, 원효스님 염불소리, 밤새 밤을 지키다 어디론가 날아가는 부엉이. 이것이 어느 가뭄 진 봄, 내가 목격한 고선사 터 삼층석탑의 전부다. 박물관을 돌아 나오며 뒤를 돌아본다. 비에 젖은 석탑이 비를 맞으며 계절의 웅장함을 더한다. 박시윤 답사기행에세이작가

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

경로당 디지털 활용 프로그램·교육 ‘호응’

경로당 디지털 활용 프로그램·교육 ‘호응’(사)대한노인회 경주시지회 경로당행복선생님들이 진행하는 경로당 내 화상시스템과 와이파이(wifi) 활용 프로그램과 교육이 호응을 얻고 있다. <사진> 경주시는 현재까지 지역 내 50여개 경로당에서는 화상회의 시스템을 설치했다. 이에 따라 어르신들이 교육장에 가지 않고도 디지털 사용법을 배울 수 있다. 이들 경로당에서는 어르신들이 요즘 인기 있는 가수 임영웅의 노래 영상을 보며 춤을 추기도 하고, 오래전 고 송해의 영상을 보며 추억에 눈물을 보이기도 한다. 한성수 포석경로당 회장은 “경로당에 무선 인터넷이 설치됨에 따라 데이터 이용을 목적으로 경로당을 찾고 있어 신입 회원 가입과 경로당 발전에 도움이 될 것”이라며 “경로당 이용하는 어르신들은 무료한 시간을 화상회의시스템 활용해 행복 선생님과 함께 필요한 교육과 운동을 편하게 배울 수 있어 여가 활용에도 좋다”고 말했다. 우은진 행복선생님은 “화상 회의시스템 설치 초기는 공간 차지로 거부반응이 많았으나 꾸준한 디지털 교육 등을 통해 이제는 만족해한다”며 “화상회의시스템 덕분에 경로당 프로그램 참여도와 만족도가 매우 높아졌다”고 말했다.

윤태희 시민 기자 2024/07/25 00:00 -

경북장애인자립생활센터, 청소년과 장애인들 간 소통의 장 마련

경북장애인자립생활센터, 청소년과 장애인들 간 소통의 장 마련경주지역 초·중·고 학생 및 중증장애인 등 총 50여명이 참여한 ‘2024 청소년장애인식개선 하계통합캠프 Happy Together’가 지역 청소년과 중증장애인들의 소통과 이해의 장을 마련했다. 경북장애인자립생활센터는 지난 20일, 21일 양일간 국립경주박물관 및 성호리조트 일대에서 장애유형별 특성과 장애인에 대한 올바른 이해를 위한 교육을 진행했다. 또한 참가자들은 직접 장애체험과 당사자의 실생활을 경험하며 장애인에 대한 이해의 폭을 넓혔다. <사진> 이번 캠프는 미래 주역이 될 청소년들에게 장애인도 다양한 가능성을 가진 주체임을 알게 함으로써 장애인과 비장애인을 떠나 ‘더불어 함께사는 사회’로의 장애인식개선에 기여하고자 마련됐다. 또한 이론교육만으로는 부족한 점을 보완하고자, 현장에서 직접 장애체험 및 당사자의 실생활을 경험함으로써 장애인에 대한 이해의 폭을 높였다. 이날 참가자들은 장애인과 함께하는 조별활동 및 레크레이션, 장애발생 원인에 대한 이해와 예방, 장애유형별 특성 및 에티켓, 장애유형별 장애체험 등을 통해 장애인을 시혜적 대상이 아닌 이웃이자 친구로 인식하는 전환을 도모했다. 또한 장애인들이 삶의 현장에서 부딪히는 상황과 어려움을 함께 나누며 효과적 대처방안을 모색하는 시간을 가졌다. 참여 학생들은 “처음 만난 친구들과 조별활동을 통해 스토리텔링 짜기 경연대회를 했는데, 평소에는 장애인을 무조건 도와줘야만 하는 상대로 인식했지만 이번 장애인식개선 통합캠프를 통해 장애인에 대한 긍정적인 생각을 가질 수 있었다”고 소감을 전했다. 경북장애인자립생활센터 측은 “이번 청소년장애인식개선 하계통합캠프를 통해 참여 학생들이 장애인에 대한 올바른 인식을 갖고, 편견과 차별이 아닌 다름을 이해하고 존중하며 함께 사는 통합 사회 기반 조성에 기여하길 기대한다. 또한 청소년 스스로 건강한 신체에 대한 감사함을 알고, 자신과 환경에 대해 비관하거나 좌절하지 않고 희망을 갖게 해 건전한 정신을 가진 사회인으로 성장하는데 일조할 수 있길 바란다”고 밝혔다. 한편 청소년장애인식개선통합캠프 ‘Happy Together’는 매년 2회 실시하고 있으며, 동계통합캠프신청은 이메일(chunma6622@hanmail.net), 또는 팩스(775-6632)로 신청서를 작성해 보내면 된다.

오선아 기자 2024/07/25 00:00 -

마름 없는 농경지 관리와 대접받은 가복들

마름 없는 농경지 관리와 대접받은 가복들최부자댁은 날마다 100여명의 과객을 치러야 했으니 일하는 사람이 많아야 했다. 또 넓은 경작지를 관리해야 했으니 그에 따른 인원도 필요했다. 그렇다면 최부자댁에는 어떤 관리인들이 있었고 몇 명쯤의 가복(家僕)들이 있었을까? 결론부터 말하면 스무 명 안팎이다. 경작기 관리는 주로 친척들이 맡아서 보았고 그들이 가복들을 지휘하기도 했다. 가복이라는 말은 최부자댁에서 남녀 일꾼들을 통칭해서 쓴 말인데 가복 중에서도 여자 가복의 숫자가 좀 더 많았다. 아무래도 하루 종일 과객을 치러내야 하는 부엌일이 많았기 때문일 것이다. 한 가지 눈에 띄는 부분이 있다. 최부자댁에는 전통적으로 마름이 없었다는 것이다. 마름은 지주를 대신해 일을 처리하는 일종의 대리인이었다. 대지주는 보통 권력도 많고 하는 일도 많아서 일일이 농사까지 돌볼 여력이 없었다. 때문에 수완 좋은 마름을 두고 농경지 관리를 시키면 알아서 힘들고 험한 일을 다해주었다. 일일이 골치 썩히지 않고 수확 때마다 적당히 마름에게 떼주고 수익만 챙기면 되는 셈이니 부농이라면 당연히 마름을 두고 자신은 유유자적할 만했다 마름이 잘 하면 공을 마름이 가져가지만 마름이 혹독하면 그 해가 주인에게 돌아와 최염 선생님의 말씀에 따르면 최부자댁에서 마름을 두지 않는 것은 마름의 병폐를 안 선대 최부자들의 선택 때문이었다. “할아버지들은 마름들이 중간에 소작농들의 이익을 착취하고 소출을 가지고 장난치는 것을 잘 아셨지요. 특히 마름이 잘하면 공(功)은 마름이 가져가지만 마름이 혹독하면 그 해가 주인집에 온다는 사실을 잘 아셨습니다” 대신 그 많은 전답을 관리하기 위해서 관리인을 따로 두어야 했다. 이것은 조선시대 농경관리에서는 매우 특이한 모습이다. 이런 관리법은 마름보다 큰 이점이 있다. 관리인들은 이미 자신의 수입이 보장되어 있으므로 따로 욕심부릴 이유가 적었고 소작인들은 관리인들에게 자신의 어려움이나 형편을 정확하게 보고할 수 있는 창구로 활용할 수 있다. 지주 입장에서도 관리자들을 통해 일목요연하게 소출을 알 수 있고 경작지에 대한 객관적인 보고를 들을 수도 있으니 마름을 두는 것보다 장점이 많았을 것이다. 물론 관리인이 소작인들에게 영향을 끼치려 들면 못 할 이유도 없지만 최부자댁과 관리인 사이의 오랜 신뢰를 통해 그런 가능성을 차단했을 것이다. 최염 선생님 역시 관리인들과 함께 현장을 돌아본 경험이 자주 있다는 말씀을 하셨다. “나도 아주 어렸을 때부터 할아버지를 따라서나 혹은 집안 관리인들과 함께 ‘수’를 보러 다니곤 했는데 이것은 나뿐 아니라 윗대 조상님들이 어릴 때부터 누구나 경험했던 일이었어요. 수를 본다는 것은 추수할 수확량을 본다는 것이었는데 주로 가을걷이하기 전에 다녔어요. 물론 어린 아이들이 그 역할을 할 리 없었지만 거기에 중요한 가르침이 있었어요. 이 수를 보는 것이 일반적인 관리감독과 상당히 다른 것이었기 때문입니다” 수를 볼 때 관리인들이 가장 신경 썼던 것은 ‘원성을 쌓지 않은 것’이었다. 때문에 풍작을 점검하는 것보다 흉작을 제대로 점검하는 데 더 역점을 두었다. 흉년이 지거나 개별적인 문제로 인해 흉작이 예상될 경우 관리인들은 그에 합당한 이유를 적시하고 최부자댁은 소출이 줄어들면 소작료를 내려주는 것을 당연시 여겼다. “인심을 쌓기는 어렵지만 인심을 잃는 것은 순식간의 일이므로 풍년에 소작료를 더 챙기는 것은 문제가 되지 않아도 흉년에 가뜩이나 힘든 소작농에게 똑같은 소작료를 물리면 그것은 한 마디로 굶어 죽으란 말과 같을 겁니다. 몇 대를 이어오며 우리 집에 기여해 온 소작농이 대부분인데 그들이 어떤 여건에 의해 어려운 상황이 되면 그로 인해 우리 집에도 나쁜 영향을 미친다고 여긴 것이지요. 이것 역시 우리 집안이 남다른 점이었고 할아버지들의 특별한 애민 정신이었을 겁니다” 나는 당시 이 말씀을 들으면서 이게 굉장한 애민정신이기도 했지만 매우 현대적인 매우 절묘한 인사관리라는 생각이 들었다. 그런 한 편, 아무래도 최부자댁 가주들보다 소작인들과 더 자주 맞닥뜨리는 것이 관리인들이다 보니 이 관리인들이 소작농들에게 꽤 융숭한 대접을 받고 다녔고, 내놓고 철마다 온갖 선물을 받은 것도 사실이었을 것이다. 물론 소작인들 이전에 최부자댁에도 해마다 온갖 특산물들을 보내왔는데 최염 선생님은 우스갯소리라며 ‘좋은 물건들은 관리인들에게 보냈고 좀 못한 물건들은 우리 집으로 보냈다’며 웃으셨다. 그럴 리야 없겠지만 그만큼 관리인들에게 일의 권한을 주었고 선대로부터 관리인들을 돈독히 믿었다는 뜻일 것이다. 이런 이유로 해방 후 토지개혁을 할 때 최부자댁 농지 중 상당수가 무상으로 분배되었는데 그 첫 번째 대상자들이 바로 이들 관리인들이었다고 한다. 한편 갑오개혁(1894년) 이후 노비제도가 폐지된 이후 최부자댁은 어떤 제도를 통해 가산을 관리했을지도 궁금한 대목이었다. “내가 어릴 때는 남자들의 경우는 ‘머슴’이 집안일을 다 했어요. 재미있는 것은 요즘 직장에서 단계별로 직책이 있듯, 그때는 머슴들에게도 일을 얼마나 잘 하느냐에 따라 나름대로 등급이 매겨져 있었어요” 머슴은 상머슴, 중머슴, 하머슴으로 나누었다. 기본적으로 머슴은 먹여주고 재워주고 입혀주는 것을 원칙으로 삼고 그 다음은 일하는 정도에 따라 상중하로 기준을 정한 후 그 기준에 따라 세경(細徑)을 더 주기도 하고 덜 주기도 했다. 그중에서 상머슴쯤 되는 사람은 힘이 세고 일도 요령껏 잘하고 책임감도 큰 사람이다. 보통 상머슴은 일 년에 나락 10섬의 세경을 주었다. 나락 10섬이면 조선시대 종9품 ‘참봉’의 급료와 맞먹는데 최부자댁 머슴들은 대체로 모두 상머슴의 대우를 받았다. 이에 대한 최염 선생님 회고가 재미 있다. “어린 시절의 기억을 더듬어 보면 머슴들끼리도 서로 할아버지 눈에 띄기 위해 은근히 경쟁했어요. 한번은 우리 집에서 소를 두 마리 먹였는데 소여물을 재울 때 머리가 좀 돌아가는 머슴 한 명이 제가 맡은 소를 살찌우기 위해 가끔 곳간에서 콩을 훔쳐 소에게 죽을 쑤어 먹이곤 했어요. 그러다가 발각되었는데 그로 인한 불이익이나 벌을 받지 않았어요. 경쟁이 지나치긴 했지만 우리 집을 해하거나 손해를 끼친 것이 아니어서였어요. 의도가 좋은 일이고 그 정도의 재량권을 주는 것도 나쁘지 않다고 여겼기 때문이지요” 여자 가복들 역시 일하는 요령에 따라서 등급이 있었다. 특히 바느질이 능한 가복과 음식 솜씨가 좋은 가복, 혹은 특별한 재주를 가진 가복들이 대우를 잘 받았다. 최부자댁 남자 가복이나 관리인들이 몇몇 사람을 제외하고 출퇴근을 주로 했던 반면 여자 가복들은 반쯤은 집에서 식구들과 함께 지냈고 반쯤은 밖에서 출퇴근을 하면서 일을 했다. 그것은 아마도 시도 때도 없이 드나드는 과객들을 효과적으로 대접하기 위해서였을 것이다. 집 밖에서 아무리 인심을 쌓아도 집안에서 어긋나면 모래 위에 쌓은 탑이나 마찬가지! 그러면서 최염 선생님은 매우 중요한 말씀 하나를 더 들려주셨다. 사실은 이게 이번 장에서 가장 의미 있는 부분일 것이다. “윗대부터 내려오는 가법 중 하나가 우리 집안에서는 가복이나 머슴을 함부로 대하는 일이 절대 없었어요. 이유는 그들 역시 식구라는 분명한 개념이 있어서였지. 그들을 식구로 대한 이유도 물론 있었어요” 인심이란 것이 매우 묘해서 집 밖에서 아무리 그럴듯하게 인심을 쌓아도 집안에서 인심이 어긋나버리면 그것은 모래 위에 쌓은 탑이나 마찬가지다. 아무리 과객맞이를 잘하고 아무리 굶주린 백성을 잘 돌보아도 내 집 식솔들에게 소홀하거나 내 집 가복들에게 가혹하게 굴면 그들이 나가서 집안 흉을 보게 될 것이 뻔하다. 그러면 하루아침에 밖에서 쌓은 인심이 물거품이 되고 결국 겉 다르고 속 다른 집으로 전락해버린다. 심지어 그들이 밖에 나가 거꾸로 내 집을 들이치는 화적이 되기도 한다. 내부적으로 인심을 쌓는데 더 역점을 둔다는 매우 현대적인 경영 개념에서도 매우 획기적으로 풀이된다. 많은 기업가들이 겉으로는 자선을 쌓으며 이미지를 좋게 하면서도 정작 기업 내부에서는 임직원들을 함부로 대하거나 근무환경을 열악하게 해놓고 작은 임금과 부당한 대우로 갈등을 일으키기도 한다. 이렇게 되면 그 기업에 속한 임직원들이 밖에서 자기가 속한 기업에 대해 좋게 이야기할 수 없다. 종종 기업의 비리나 부당거래 같은 일들이 언론에 떠벌려지는데 그게 대부분 내부고발에서 비롯되는 것을 볼 수 있다. 최근 재벌가 혹은 기업 오너, 정치인들에 이르기까지 아랫사람들에 대한 잘못된 처신으로 기업이 불매운동에 시달리고 정치인들이 나락으로 떨어지는 것을 볼 수 있는데 그것은 그야말로 집안, 내부를 다스리는 근본을 놓쳤기 때문이다. 한편 최부자댁은 급료를 지급하는 가복들 외에 제사가 있는 날이나 명절, 집안에 큰 행사가 있거나 대규모의 과객들이 들어오는 날은 동네의 장정들과 아낙들이 수시로 동원되기도 했다. 그러나 어떤 경우이건 그냥 사람을 쓰는 경우는 없었다고 한다. 그들에게는 반드시 일정 수준의 품삯들을 주었기 때문에 동리 사람들은 최부자댁에서 일하는 것을 즐겨 했고 부르면 언제라도 달려올 준비를 하고 있었다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00 -

큰마디 갤러리 초대전 ‘박미희 작가 개인전’

큰마디 갤러리 초대전 ‘박미희 작가 개인전’큰마디 갤러리에서 시간의 의미를 주제로 한 특별전이 열리고 있다. 박미희 작가의 다섯 번째 개인전 ‘시간 속에서’가 진행되고 있는 것. 이번 전시에서 해가 뜨고 달이 뜨는 풍경과 함께 하루, 한 달, 일 년 등 시간의 흐름이 표현된 박미희 작가의 작품들을 만날 수 있다. 특히 파란 바탕에 새벽 해, 황금빛으로 화면을 가득 채우는 정오의 태양, 그리고 붉은 빛으로 물드는 저녁 해는 시간의 흐름을 생생하게 보여준다. 작가는 이를 통해 새로운 하루가 시작되고, 생명력이 피어나며, 결국 다시 어둠이 찾아오는 자연의 순환을 표현하고 있다. 그리고 그 속에는 무한한 가능성과 희망이 깃들어져 있다. 작가는 일상 속 작은 소리와 장면들에서도 시간의 의미를 찾아내고자 했다. 별빛과 달빛, 개구리 소리, 빗소리 등 다양한 자연의 소리를 통해 시간의 흐름을 포착한 작품들은 관람객들에게 시간의 가치와 의미를 새롭게 발견할 수 있는 기회를 제공한다. 박 작가는 “어떤 날은 별빛과 달빛을, 또 어떤 날은 개구리 소리를, 또 다른 어떤 날은 따닥따닥 때리는 빗소리를 친구 삼아 시간을 담는다. 이처럼 일상 속 작은 소리와 장면들 속에서 시간의 의미를 찾아내고자 한다”고 설명했다. 그러면서 “미래에는 아직 펼쳐지지 않은 꿈들이 가득하고, 새로운 길이 기다리고 있다. 비록 지나온 시간을 후회할지라도, 앞으로 다가올 시간이 절망으로 가득할 리는 없다. 해가 뜨고 달이 뜨는 동안, 하루와 한 달, 그리고 수년이 흘러가도, 그 모든 시간 속에서 우리는 해결책을 찾아나갈 수 있을 것”이라고 덧붙였다. 시간 속에는 미래가 있고, 꿈이 있고, 앞으로 나아갈 길이 있다는 작가. 그녀는 시시각각 변해가는 풍경과 사람들, 중첩되고 중복돼 만들어지는 시간의 흐름 속에서 작품을 통해 그 가치와 의미들을 전달하고 있다. 단국대 서양화과를 졸업한 박미희 작가는 한국미술협회와 경주미술협회의 회원, 이지씨씨 art director로 활동하고 있다. 박 작가는 2019년부터 2023년까지 로만티시 카페갤러리에서 상설전시를 가졌으며, 2023년 경주시청갤러리, 2018년 서울경북갤러리에서 ‘상생플러스전’, 2015년 갤러리소나무정원에서 ‘상생전’, 그리고 2013년 경주예술의전당에서 열린 ‘경주작가릴레이전’ 등 다수의 개인전과 초대전을 진행했다. 또한 2023년 경주예술의전당에서 열린 ‘G아트마켓’, 2022년 서울, 익산, 광주에서 열린 ‘여류작가 100인초청전’, 2021년 영천 갤러리 움에서 ‘조형아트페어’, 그리고 2019년부터 2021년까지 포항공대국제관에서 열린 ‘포항국제아트페스티벌’ 등 다양한 전시에 참여하며 작품세계를 펼치고 있다. 이번 전시는 8월 31일까지 진행되며, 시간의 의미를 새롭게 발견할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다.

오선아 기자 2024/07/25 00:00 -

나의 가족이 되어주세요! [공고번호 : 경북-경주-2024-00630]

공고번호 : 경북-경주-2024-00630 경주시 외동석계리에서 구조 사람을 엄청나게 좋아하는 강아지! 활달한 친구예요! 믹스견 / 여아 / 1차 접종 O / 중성화 X / 3개월 / 2.3kg 입양문의 054)760-2883 ※반려동물이 실시간 입양됐을 수 있으니 확인 전화바랍니다.

경주신문 기자 2024/07/25 00:00